الأرواح المحلِّقة والإعاقة المتحدّية في رواية «أرواح كليمنجارو»

2025-10-22

مصطفى عطية جمعة*

مصطفى عطية جمعة*

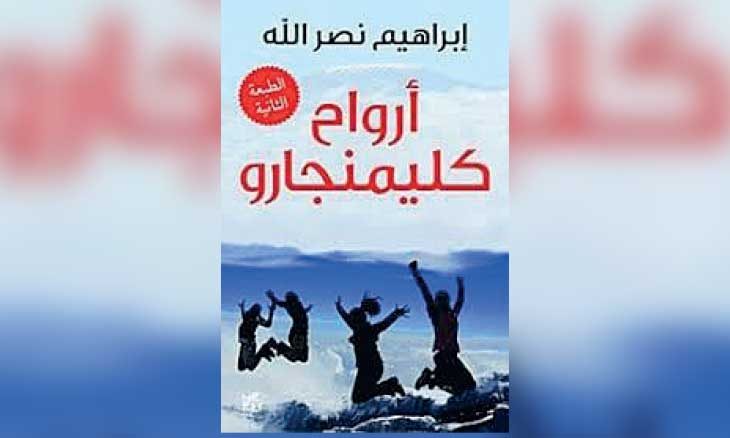

تعبّر «أرواح كليمنجارو» (2015) عن تجربة إنسانية رائعة، لصعود أطفال فلسطينيين معاقين إلى قمة جبل «كليمنجارو»، الذي هو واحد من أعلى قمم الجبال في العالم، ويقع في دولة تنزانيا، حيث يصل ارتفاعه إلى عشرين ألف قدم. كانت محنة هؤلاء الأطفال مشتركة، فإعاقاتهم ناتجة عن عمليات عسكرية وهجمات شنها الجيش الصهيوني على بيوتهم، ولكل واحد منهم مأساة عاشها، إلى جانب تجارب باقي المرتحلين معهم.

وعبر سرد حي ومتدفق، لتجربة حقيقية عاشها المؤلف بنفسه مع الأطفال، مشيرا إلى ذلك في مطلع روايته، موضحا أنه الجبل الذي ألْهَمَ القارة الافريقية، في رحلتها إلى الحرية، حيث كانت تنزانيا التي يقع فيها كليمنجارو، أول بلد افريقي يتحرّر من الاحتلال الأجنبي، وينال استقلاله؛ في إشارة دالة إلى أن الأمل في تحرر فلسطين وإجلاء المحتل الصهيوني قائم ومقبل، وما صعود هؤلاء الأطفال متحدين عاهاتهم وآلامهم، إلا دليل على قبولهم التحدي، خارج وطنهم، المتمثل في ارتقاء جبل شاهق الارتفاع في ظروف مناخية شديدة البرودة، ولكنها الإرادة والرغبة في إثبات الذات، وتحدي الإعاقة وكل الكلام المثبِّط الذي سمعوه قبل القيام برحلتهم، فإذا كانوا قادرين على ذلك خارج الوطن السليب، فهم بالأحرى قادرون عليه داخل الوطن، وليقدموا للعالم أجمع تجربة أقرب للأسطورة للتحدي.

جاء استهلال الرواية موحيا، ومرشدا للمتلقي، حاملا مراد المؤلف، فهو يذكر نصا: «في كلِّ إنسان قمةٌ عليه أن يصعدها، وإلّا بقى في القاع.. مَهْما صعَدَ من قِمَم»، ثم إهداء خاص «إلى مُنى.. هذا الصعود.. وظلاله»، فالاستهلال يؤكد أن الدلالة الكلية للرواية تتمثل في رسالة صعود جبال كليمنجارو، التي ليست هدفا في حد ذاتها، فكم من المرتقين لهذا الجبل، ولكن القضية أن يكون لكل إنسان قمة/ هدف/ رسالة/ طموح يحققه، ويعيش من أجله، ويكون مفخرة له في حياته، فما بالنا إذا كان كل هؤلاء من المعاقين الرازحين تحت الاحتلال الصهيوني، المتمسكين بأرضهم حياة وبقاء ومقاومة وإصرارا..

أما الإهداء، فمع خصوصية المهدى إليها «منى» إلا أنه يشي بوضوح إلى أن الصعود ليس فعلا مكانيا أو زمنيا، وإنما هو إنساني شعوري في الأساس، فله ظلال، والظلال تعني كل ما عايشته النفوس قبل رحلة الصعود وأثناءها، ثم بعدها. وهذا ما نلمسه في ثنايا الأسطر، وظلال الكلمات، فالأمكنة تمتزج مع المشاعر، والأحداث مع الخواطر، والحركة مع الفكرة، ويتداخل الماضي في الحاضر، ومجريات القضية الفلسطينية مع المآلات التي وصلت إليها، فأشارت إلى الحروب العربية واتفاقات أوسلو والحياة اليومية، وفشل عملية السلام، واستمرار الظلام.

وهو ما يؤكده عنوان الرواية «أرواح كليمنجارو»، الذي وفّق المؤلف في نحته، في دلالة على ما توخاه في سرده الممتد عبر أمكنة عديدة، وأزمنة قريبة، فصعود قمة الجبل ما هو إلا ارتقاء لأرواح الأطفال المعاقين، الذين قبلوا المهمة، وتعلقوا بها، وتحملوا كل ما لاقوه من صقيع وآلام في الصعود، فكأن أرواحهم ترتقي، وتحلم بالوطن الفلسطيني، وتحرره، وهو ما عبّر عنه بأبيات شعرية، نقتطف منها:

«وأنا ههنا تحتَ هذا المطرْ

طيف نفسي يُطلّ يلوِّح لي لنعود معاً/ نحو بيتي القديم، وقلبيَ في غيمة وشجرْ

وذقتُ مرارة طعم الغياب وحُلْكة حزني ومعنى الضّجرْ

وذقتُ حلاوة يوم مضى / في حديث عن البحر والبرتقالِ

وعكا وحيفا، وعن عنبٍ في أعالي الخليلْ».

البناء الفني للرواية فريد وجديد في آن، فالرواية مروية من منظور السارد العليم، وعبر ضمائر الغائب، وإن حضر ضمير المتكلم في بعض المواضع، وكلا الأسلوبين، كان لهما الأثر الأكبر في البنية السردية، لأن السارد العليم كفيل بتقديم حكي كلي مكتمل الأبعاد، أما ضمائر الغائب، فكانت سبيلا لعرض الشخصيات وتعميقها، وإضاءة حياة كل شخصية وتاريخها. فيمكن القول إننا أمام بناء سردي يتصاعد مع صعود الجبل، ويرتد إلى ماضي كل شخصية للتعرف على قصتها.

لقد استطاع السارد تجاوز تقليدية السرد، فجاء سرده متقطعا زمانيا ومكانيا، لينقل لنا وبشكل مشوق الأمكنة المتعددة التي جاء منها الأطفال والشخصيات المرافقة في الرحلة في فلسطين (مدن الضفة الغربية، وغزة، والشتات)، وعند قاع الجبل وفي جنباته. إن التقطيع السردي هنا، جاء بشكل أشبه بالرواية التسجيلية، بالنظر إلى أن الرواية تعبر عن تجربة حقيقية عاشها السارد وأبطاله، فأشار إلى المكان والزمان معا، توثيقا وتأريخا، مع الأخذ في الحسبان، أن الإشارة المكانية تعني تمهيدا دلاليا للمتلقي قبل ولوجه للمقطع، أو الفصل السردي، وبعض الإشارات المكانية كان طريفا يستدعي أسئلة القارئ مثل: «بوابة لوندوروسي 18 كانون الثاني/ يناير» والبوابة المقصودة هي بوابة الدخول إلى سفح الجبل، تمهيدا للصعود، أما الإشارة الزمانية فإنها توضح ما تم في الرحلة خلال أيامها المعلن عنها، وكأن السرد يواكب الحدث الحقيقي، ويؤرخ له، ويسعى إلى التسجيل المعلوماتي في المتن السردي، فكأنها رواية فلسطين مروية من فوق قمة كلمنجارو.

كما أن التقطيع السردي جاء بتقنية «الارتداد» أو الفلاش باك من خلال التمييز البصري في الشكل الطباعي، فمقاطع «الارتداد «كانت بحبر غامق مكثف عكس الكتابة في الرواية بشكل عام، تهيئة للمتلقي وإشعاره بأن هذا ضمن تقنية الارتداد، وكي يربط أعماق الشخصيات وذكرياتها بما هي كائنة فيه خلال صعودها، فهذا «جون» أحد شخصيات فريق الرحلة، يتذكر طفلته التي تركها عند أصدقاء له في دبي، ليلتحق متأخرا بالرحلة، يتذكر جون عمله على ملاحقة آلام الصغار للقضاء عليها، وتشوهاتهم ليمحوها. آلاف الحالات التي تمكّن من الوصول إليها لعلاجها ترسَّخت في أعماقه حزنا دفينا». لقد كانت فلسطين الوطن والمأساة حاضرة في وعي كل الأبطال، وهم في أشد اللحظات انشغالا بتسلق أحجار الجبل الصلدة، والعيش بين الثلوج المتراكمة، وتحمل قساوتها. تراوحت البنية السردية بين التقطيع السردي للحاضر، والارتداد الزمني للسابق من أجل تعميق الشخصيات، وإظهار ارتباطها بالوطن سواء كانوا في الداخل أو في الشتات، في إلحاح على أن الرحلة كانت تحقيقا للذات، وإعلاء للوطن.

والملاحظ على طبيعة الشخصيات ما يمكن تسميته «الشخصيات الجماعية «فلا توجد شخصية رئيسية أو ثانوية، بل الجميع يقف على قدم المساواة في فعل الأحداث وإنتاجها، ويكفي أن كلمة «فريق» تشي بروح العمل الجماعي، التي ترتفع فوق الفردي والذاتي، رغم أن المغامرة كانت تحديا شخصيا، والجامع بين الشخصيات هو الحب والتعاون والألفة والحميمية، معلنة أنها تمثل الوطن، والفلسطيني المعاق والمقاوم والمهاجر، وهذا ظهر في المشاركين في الرحلة ذاتها. ويؤخذ على بعض عناوين الفصول والمقاطع أنها تقليدية الطابع، أقرب إلى العنوان المقالي، على الرغم من وجود عناوين شعرية الطابع، جديدة الجماليات، فنلمس عناوين تقليدية من مثل: «ملعب الذكريات، أغاني الغريب، نداء السر، رحلات، البدايات، الانفجار، عودة الهاربة «، وبعض العناوين جاء طريفا مثل «اصحي يا كسولة». إن وظيفة العنونة الجزئية في السرد أشبه بالراية التي تقود القارئ إلى مرام المؤلف، فمرة يشير إلى مواقف شخصية، ومرة يعود بنا للرحلة.

وبلا شك، فإن هذه الرواية علامة على امتلاك المؤلف خبرة جمالية وفنية في التشكيل السردي، فامتازت بالتشويق، واحتوت على أساليب سردية عديدة، بوصف متدفق، وحوارات مركزة وكاشفة للشخصيات والوقائع، وكم كان موفقا في ذكر بعض الجمل العامية، إمعانا في الاقتراب من واقع الشخصيات المعيشة، وإحضارا للهجة الفلسطينية على تنوع منطوقها ومفرداتها، ولم نشعر في ذلك بازدواجية لغوية، لأن الفصحى هي لغة الحوار بشكل عام في الرواية. أما عن الأسلوب في المتن السردي، فقد جاء متوافقا بشكل كبير مع جو الرواية ومضمونها، فإذا كنا نجد مقاطع مفعمة بالشعرية والرهافة الحسية، فإن الثيمة الثابتة في الأسلوب هي الوصف الدقيق للشخصيات والأحداث، وتفاصيل المكان والبيئة والحركة السردية ومشاعر الشخصيات، وهذا ما جعل الرواية حافلة بالتشويق في أشد الحالات.

أخيرا، إذا نظرنا إلى هذه الرواية وفي إمكانية تحويلها إلى عمل مرئي، سنجد أن الفيلم السينمائي هو الأقرب لروحها ولطبيعة أحداثها، وسيكون خير سفير للقضية الفلسطينية، ولأبناء فلسطين المعاقين قبل الأصحاء، لثباتهم وإصرارهم وشجاعتهم، وتمسكهم حتى النخاع بأرضهم ووطنهم المحتل، وإن تناءوا عنه في المنافي، أو في قمم الجبال، أو مع تتابع أجيال أرادوا لها أن تنسى الوطن، وتنشغل بالحياة، فنتفاجأ بأنهم رضعوا الوطن مع حليب أمهاتهم في المهجر.

*كاتب وأكاديمي مصري