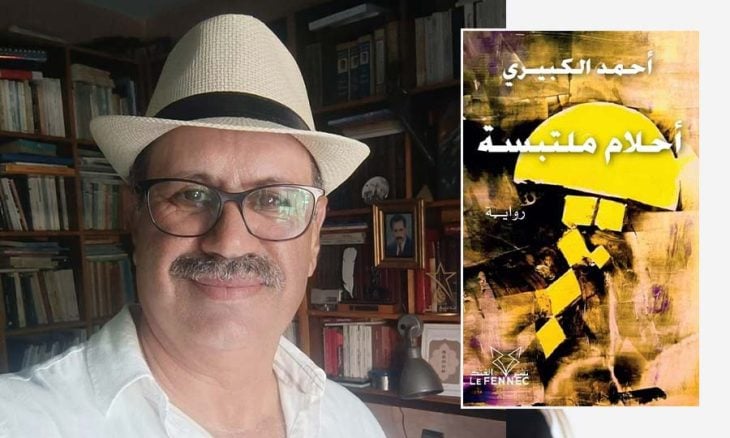

الروائي المغربي أحمد الكبيري: اليُتم قادني إلى الكتابة ورواياتي تتجرأ على المستقبل

2024-07-30

حاورته: ماجدة أيت لكتاوي

قرَّبنا الروائي المغربي أحمد الكبيري، عبر هذا الحوار من روايته الجديدة «أحلام ملتبسة»، إلى جانب باقي كتاباته الروائية، وهو الذي يُؤمن بأن الإنسان أثر طيب من قول وفعل، قد يُخلّْفه من بعد رحيله عن هذه الحياة. ما يجعله يحاول أن «يتقاسم بحب وسخاء مع العالم، حياته وتجاربه وكلماته بكل ما تحمله من قناعات ورؤى ومواقف» وفق تعبيره.

اشتغل الكاتب في مجال الاتصالات، وله العديد من المحاولات في كتابات الشعر والقصة والنقد، منها ما هو منشور في جرائد ومجلات وكتب، وطنية وعربية، وصدرت له خمس روايات: «مصابيح مطفأة» (2004) و«مقابر مشتعلة» (2007) و«أرصفة دافئة» (2013) و«كلاي» (2019) وأخيرا «أحلام ملتبسة» (2024).

صدرت لك مؤخرا رواية «أحلام ملتبسة» لماذا اخترت هذا العنوان، أين يتجلى هذا الالتباس؟

أعتقد أن اختيار العنوان مسألة مهمة جدا، باعتباره العتبة الأولى لمدخل أي كتاب، لهذا حرصت دائما في اختيار عناوين رواياتي على ثلاثة عناصر أعتبرها أساسية، أولها أن يكون العنوان غير مسبوق وفيه جِدّة. وثانيها أن يُحيل بشكل ما على محتوى الرواية وينسجم تماما مع خطابها. وأخيرا، أن يكون مثيرا وذا وقع، وسهلا للحفظ، كي يستمر في الذاكرة والوجدان. أعتقد أن القارئ لروايتي الجديدة، سيكتشف أن ثمة أحلاما كثيرة داخل الرواية، تُحيل على هذا اللُّبس، فحلم الشخصية الرئيسية في الرواية بأن تعيش قرنا من الحياة هو حلم ملتبس. شخصية السيدة أحلام، هي شخصية غامضة وملتبسة. حلم شخصية نبيل الوزاني بكتابة رواية عن هذه الشخصية القادمة من المستقبل، ومن مغرب آخر في علم الغيب، هو أيضا حلم ملتبس لم ينته على خير. وحلمي كروائي، في كتابة رواية داخل رواية، تتجرأ على كتابة المستقبل، في رحلة ذهاب وإياب بين ماض بعيد، وحاضر متحرك وغير واضح، ومستقبل لا يزال في علم الغيب، هو أيضا حلم ملتبس. لكن أحيانا لنرسم لوحة واضحة المعالم، نضطر لتجريب مزج ألوان متناقضة وتكرار ضربات فرشاة تبدو طائشة وملتبسة.

ما هي المواضيع التي تتطرق لها الرواية؟

مواضيع كثيرة ومتعددة يتقاطع ويتشابك فيها ما هو إنساني، بما هو سياسي واقتصادي، نفسي وثقافي، خاص وعام، واقعي ومتخيل، إنها باختصار مواضيع من الحياة الواقعية للمغاربة بجميع تلاوينها، عبر أزمنة متباينة وفي فضاءات وأمكنة مختلفة وعديدة. لكن الفكرة الأساس التي اشتغلت عليها، هي أنني تجرأت على المستقبل من خلال الحلم بمغرب آخر، مغرب أكثر حرية وعدالة وحقوق وديمقراطية ورفاهية، وكما يقول المغاربة: «المزلوط يلاما حلم يتفركع»(المعدم إذا لم يحلم، انفجر). تبدأ الرواية من المستقبل، أي من سنة 2061، مع حكاية شخصية تبلغ قرنا من الحياة، لمقاربة مفارقات الواقع وتمظهراته وتناقضاته، عبر ثيمات عديدة وشخوص وأزمنة وفضاءات تحكمها تقنيات وأساليب ولغة واعية، من أجل كتابة نص روائي يحقق فنيا لقارئه المفترض، المتعة والفائدة ويؤسس لخطاب تخييلي مقنع ومنطقي، أمرر من خلاله مواقفي وقناعاتي ورُؤاي للعالم.

منذ متى بدأت حكايتك مع الكتابة؟

ربما ما قادني إلى الكتابة في سن مبكرة هو اليُتم، فحين ماتت والدتي، (على روحها الطاهرة الرحمات)، لم يكن عمري يتجاوز الثانية عشرة، فكان ثمة سؤال حاد وجارح كنصل سكين ينتصب طول الوقت في وجهي وهو: «كيف سأعيش حياتي بلا أم؟»، خصوصا أنني لسنوات طويلة، عشت غير مصدق بأن الموت يعني أنني لن أرى أمي ثانية، ولن أقابلها أبدا. كانت تلك المرحلة من حياتي قاسية جدا. أنت كطفل ينتمي إلى طبقة اجتماعية فقيرة وجاهلة، تترك، منذ الليلة الأولى على رحيل أمك، لحالك في مواجهة العالم، من دون أي رعاية نفسية أو حضانة أسرية واعية، تساعدك على عبور نفق شديد الظلمة والرعب، بلا آثار نفسية قاهرة. على العكس من ذلك، كانت بعض العزاءات، أشد قهرا لي، وأكثر تدميرا لنفسيتي من العزلة، لذلك وجدتني مضطرا للهروب من الناس والعيش منطويا، في شبه عزلة أتحاشى ما أمكن العديد من المقربين من العائلة والجيران، خصوصا خالاتي وصديقات الوالدة، رحمهم الله. أكيد كنت مكتئبا، عندما شرعت في كتابة رسائل أناجي فيها والدتي وأشتكي لها حالي وقسوة هذا العالم. فكلما جاء المساء وأحسستني وحيدا، حزينا، مهموما ويائسا كنت أغلق عليّ باب حجرتي وأشرع في الكتابة بحبر أقلامي وبملح دموعي، رسائل طويلة إلى أمي، فأحس بعد ذلك بأنني مُنهَك، فألقي برأسي على الوسادة وأظل أفيض من عيني على مهل، كقربة بها ثقب صغير، حتى تجف ينابيعي، فأنام كميت. كانت هذه البداية، لكن الكتابة الواعية جاءت في ما بعد بسنوات طويلة من محاولات كثيرة في كتابة اليوميات والرسائل والشعر والقصص.

هل من طقوس ترافق فعل الكتابة لدى الروائي أحمد الكبيري؟

كتابة رواية ليس بالأمر اليسير أو الهين، وأحد شروط الكتابة الروائية في نظري كما هو في نظر جُلّ الروائيين في العالم، هو الالتزام والجلوس لساعات طويلة يوميا، ودون انقطاع وربما لعدة شهور أو سنوات، لذلك، يصبح لكل كاتب طقسه الخاص في تدبير هذا الجلوس إلى الكتابة على النحو الذي يجعله مقبولا، وربما ممتعا. بالنسبة لي أحب الكتابة صباحا وفي المقهى، أحتسي القهوة وأستمع إلى موسيقى صامتة في الغالب روحية، ولا بد من أن تتخلل ساعات الكتابة الطويلة فترات استراحة، أقوم فيها بالمشي وبعض الحركات الرياضية لتمديد وإطالة العضلات، مع التنفس. طبعا، مع الاعتكاف شبه التام، حيث أقلل ما أمكن من تحركاتي والتزاماتي مع الآخرين. وعلى هذا الإيقاع كتبت «أحلام ملتبسة».

ما الذي تعنيه الرواية والكتابة الروائية بالنسبة لك؟

على المستوى النفسي، هي نوع من الفضفضة الإيجابية والضرورية للتفريغ والتخفف، وأيضا هي وسيلة لخلق نوع من التوازن في عالم قاس ومختل. لنقل، هي نوع من الاستشفاء بالوهم. لكن على مستوى الوعي الإبداعي والإنساني، هي رسالتي إلى العالم. رسالة أمرر فيها مواقفي وقناعاتي ورؤاي.

صدر لك عدد من الروايات، منها» مصابيح مطفأة»، و»مقابر مشتعلة» و»أرصفة دافئة» و»كلاي» ثم «أحلام ملتبسة»، ما العامل المشترك بينها، إن افتراضنا أن لكل كاتب فكرة وشرارة تحركه؟

يقول إمبرتو أيكو في حوار له مع الشاعرة جمانة حداد (ضمته الشاعرة إلى حوارات مع كتاب عالميين آخرين، في كتاب تحت عنوان «صحبة لصوص النار»)، على لسان أحد أساتذته: «إننا نولد وفي رأسنا فكرة واحدة، وإننا نعيش كل حياتنا ساعين وراء تلك الفكرة بالذات، المشكلة هي أني لم أعرف بعد تلك الفكرة. لكني متفائل وآمل في اكتشافها قبل موتي». وأعتقد أن هذه الفكرة فيها كثير من الحقيقة، وربما لهذا نواصل الكتابة، فكلما انتهينا من كتابة نص، بدأنا التفكير في كتابة نص آخر. ربما لا شعوريا، بحثا عن تلك الفكرة القابعة في رؤوسنا منذ مجيئنا إلى هذه الحياة، لعلنا نفلح يوما في القبض والتعبير عنها. وقد أكون أنا أيضا، كتبت هذه الروايات، فقط للتعبير عن فكرة واحدة، أعرف جيدا أنها فكرة ضد الظلم والحكرة والإقصاء والتهميش، لكنني كلما كتبت رواية للتعبير عنها خذلتني، فأعيد الكرة في قالب آخر.

تُرجِمَت رواية «مقابر مشتعلة» للغة الصينية، حدثنا عن التجربة، وكيف استقبل القراء الصينيون رواية مغربية وكاتبا مغربيا؟

ذات صباح اتصل بي الصديق الشاعر حسن الوزاني، وكان وقتها مديرا للكتاب في وزارة الثقافة المغربية، فهنأني وأخبرني بأنه وقع اختيار روايتي «مقابر مشتعلة» من طرف لجنة مكونة من أساتذة صينيين متخصصين في الأدب واللغة العربيين، إلى جانب 24 رواية عربية أخرى، للترجمة للصينية في إطار مشروع تبادل الترجمة والنشر بين الصين والدول العربية. لأعرف في ما بعد صدور الرواية مترجمة، من خلال الصديق أحمد السعيد، مدير «بيت الحكمة» الذي تولى نشر العمل وتوزيعه، إن الصديقة الكاتبة والروائية المصرية سهير المصادفة، كانت حينها مديرة للإدارة العامة للمشروعات الثقافية في مصر، هي التي قامت بترشيح روايتي إلى جانب روايات عربية أخرى، وهذه مناسبة لأقدم لها شكري وامتناني. أما عن رواج وتداول الرواية من طرف القراء الصينيين، فليست عندي أرقام أو معطيات في الموضوع، إلا أنه من خلال بحث على الإنترنت، عرفت، أنه في مطلع هذه السنة 2024، أعيد إصدار روايتي «مقابر مشتعلة»، في طبعة ثانية. وفي حوار له مع «اليوم السابع»، يقول الصديق أحمد السعيد، مدير بيت الحكمة للاستثمار الثقافي، على هامش معرض الكتاب في القاهرة: «إن الروايات العربية المترجمة للصينية، من أكثر الإصدارات رواجا داخل جناح الدار»، وهذا أمر جيد.