الأديب المغربي أحمد زنيبر: درجة الإقبال على الدواوين مرتبطة بأمور ليست بالضرورة شعرية

2024-07-17

حاوره عبد العزيز بنعبو

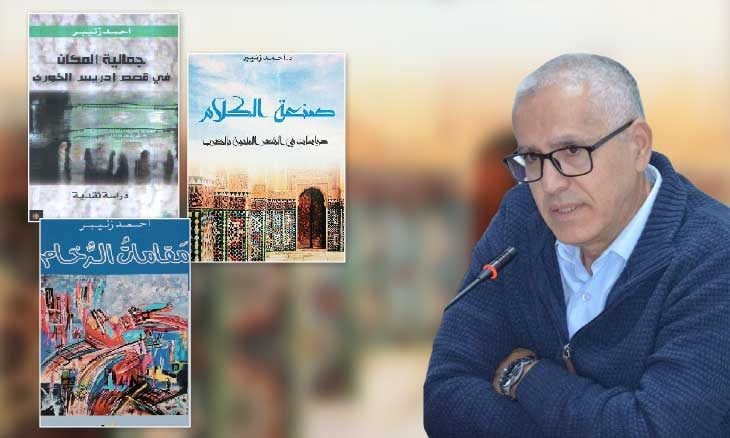

تتوزع الكاتب والشاعر أحمد زنيبر اهتمامات شتى بين المواكبة النقدية والبحث الأكاديمي في صنف الآداب، وأخرى في مجال التربية والتكوين، وبين الإبداع كشاعر حجز مقعده في دائرة الشعراء المغاربة، الذين يواصلون الإنصات لنبض القصيدة. إصداره الأخير «مقامات الرخام» ينضاف إلى جملة مجاميعه الشعرية التي يختار عنوانيها بعناية ودقة، وقبلها كان الموعد مع «أطياف مائية» ثم «حيرة الطيف»، أما في النقد فله ثمانية مؤلفات، بداية بكتاب «المعارضة الشعرية على عتبات التناص في القصيدة المغربية»، وصولا إلى «صنعة الكلام دراسات في شعر الملحون بالمغرب»، مرورا بسبر أغوار القصة القصيرة في المغرب، وما تخفيه قبعة الساحر، وجمالية المكان في قصص الأديب الراحل إدريس الخوري، لكنه دائما يعلن انحيازه إلى القصيدة، وفي ذلك قدّم قراءات في المتن الشعري الحديث في المغرب.

الحوار مع هذا الشاعر والناقد كله مكاشفة ووضوح، الحديث عن الكلمة له مسارات متعددة، والتنوع حاضر أيضا، كما الخوض في حال القصيدة المغربية، ووضعية اتحاد كتاب المغرب، ومحاولة الخروج من المنطقة الرمادية التي لا فعل ولا تفاعل فيها.

الإبداع والنقد

أنت ماض في سبر أغوار الكلمة إبداعا ونقدا، فهل نقول إنك بهذا التعدد والتنوع استطعت أن تقبض على روح النص بعد تراكم المجاميع الشعرية والدراسات النقدية لديك؟

ربما، يصعب ادّعاء ذلك، فالنص الأدبي، شعرا كان أم نثرا، يظل عصيا على الترويض مهما أفردت له من عُدّة نقدية، مفهوما ومنهجا. لذلك، كلما اقتربتُ من فضاءات هذا النص أو ذاك كنتُ أحسُّ أن شيئا ما ينقص، فأعاود الكَرّة من جديد، قراءة وتأملا؛ بل ومحاورة لما يقع بين يدَيّ من كتابات في الإبداع أو النقد. ولعله المسار الذي ألفته، منذ أصبت بلعنتَيْ القراءة والكتابة، بالمعنى المجازي للكلمة. ومن ثمة، ظلت المحاولة قائمة ومستمرة لفهم المزيد من النصوص وسبر أغوارها بما يعكس جاذبيتها وأهميتها في الدرسين الإبداعي والنقدي. لقد جاءت مزاوجتي بين الإبداع والنقد، استنادا إلى اقتناع مفاده أن كليهما يكمّل الآخر. وتبعا لذلك، يمكن اعتبار مختلف الدراسات النقدية التي أنجزتها، حول الشعر أو النثر، تنبع من تصوّر لماهية الإبداع. وهو تصوّر، في انحيازه إلى القراءة الناقدة المتأنّية، ينظر بالأساس في ما يضمره النص من أسئلة ومقومات جمالية وإنسانية. بعبارة جامعة أقول: إنني، سواء بالنقد والإبداع، أم بالإبداع والنقد، أعيش الفعل الثقافي وأجدني أتنقل بينهما في كثير مما كتبت، بكل أريحية.

حديث التنوع في الكتابة، هل يحيل على الرغبة في المساهمة أولا في إغناء المكتبة المغربية والعربية، وثانيا في تقييم النصوص الإبداعية الصادرة، وثالثا في إضافة أنفاس جديدة لأوكسجين الإبداع؟

بكل تأكيد، وإلا ما جدوى الكتابة أصلا، في الشعر أم في النقد أم فيهما معا؟ ولأن فعل الكتابة لا يتم بمعزل عن القراءة، كما ذكرت سالفا، حيث يصبح العمل مُضاعفا يقتضي مساحة كبرى للتأمل والاطلاع على جديد الفكر والفن والأدب، بغرض المساهمة الفعلية في إغناء المكتبة العربية من جهة، وإضفاء لمسة خاصة تنضاف إلى ما أنجز من جهة ثانية. كما أن تحول فعل الكتابة إلى مشروع نقدي يروم التعريف بالأدب المغربي، قديمه وحديثه، والعمل على مقاربة موضوعاته وقضاياه، يجعل أمر المواكبة يستدعي التزاما علميا ونقدا موضوعيا لا يستغني عن استحضار سؤال الإبداعية ومدى حضوره موازاة مع الآداب الأجنبية الأخرى. وعلى الرغم من التنويع الحاصل في ما رُمته من دراسات نقدية مختلفة، في الشعر كما في القصة والرواية والرحلة، فقد حرصت على تماسك التحليل واتساقه، بشكل يبعده عن أي فوضى مفاهيمية أو منهجية. وهو ما سعيت إليه، قدر المستطاع، وللقارئ واسع التقدير.

آخر إصداراتك «مقامات الرُّخام» عبارة عن مجموعة شعرية، فهل نعتبر ذلك انتصارا للشاعر داخلك على الناقد والباحث؟

ما من شك في ذلك، خاصة بعد مضي أكثر من عشر سنوات على صدور ديواني الثاني «حيرة الطيف». فقد كنتُ كتبت مجموعة من النصوص، في مناسبات متفرقة، نشرت بعضها في منابر ثقافية مختلفة، وقرأت بعضها الآخر في محافل أدبية داخل المغرب وخارجه؛ غير أني ترددت كثيرا في ضمها بين دفّتيْ ديوان. كنت كلما قررت النشر عدلت عن الفكرة وانشغلت بمشاريع نقدية جديدة، كان الناقد أو الباحث، الذي يسكنني، أكثر حضورا، إلى أن حان الحين، وبتحفيز من بعض الأصدقاء الخُلّص، اخترت، استجابة للذات الأمّارة بالشعر، بعض المنتخبات الشعرية التي ارتأيت أنها تجسد جزءا من تجربتي الإبداعية، لغة وبناء وإيقاعا. ولعل عنوان «مقامات الرّخام» الذي انتخبتُه ناطقا رسميا باسم المجموعة، يعطي انطباعا بتعدد المواقف والاختيارات الفنية، وبتنوع الموضوعات والحالات الشعورية. فثمة التفعيلي والنثري والشذري، وثمة الإنساني والوجداني والوطني والرّحلي والتأملي؛ بل كل ما يسكن الذات الشاعرة من طفولة وحب وجنون. وهو ما يعكس، في النهاية، انتصار أنا الشاعر، هذه المرة، على أنا الناقد، حين مضى في بسط تجربته وتقاسمها مع القارئ المتلقي.

والجدير بالذكر أن هذا الديوان كانت وراءه أياد بيضاء كثيرة، عائلة وأصدقاء ونقادا. أذكر، هنا هدية القاص والتشكيلي عبد الحميد الغرباوي، ممثلة في لوحته الجميلة التي زينت غلاف المجموعة، والكلمة الأنيقة التي خصّني بها القاص أنيس الرافعي، كما أذكر كرم سعد الحصيني الذي تكفل بالطبع والنشر والتوزيع.

نصل إلى حال القصيدة المغربية الحديثة، كيف ترى حالها وترحالها في عوالم الإبداع، وما رأيك في تكاثر عدد الشعراء، وهل يصح هنا القول إنه كثر الشعراء وقل الشعر؟

هذا حكم متروك للقارئ، إن وُجد فعلا. فهو من يبدي إعجابه من عدمه، بعد القراءة، وهو من يؤكد صلاحية المنتج ودوامه، شرط أن يكون بعيدا عن كل محاباة أو مجاملة. ولأن طبيعة الأذواق الشعرية تختلف، فلا ريب أن تنتصر ذائقة على أخرى، وإن لم تحتكم بالضرورة إلى الشرط الإبداعي. ومن هنا، صعوبة الحسم في الجواب. فالساحة الثقافية تزدان من حين لآخر، بجملة من الإصدارات الشعرية؛ غير أن درجة الإقبال عليها مرتبط بأمور ليست بالضرورة شعرية، خاصة في بعض مواقع التواصل الاجتماعي. فالكتابة تبقى فنا وتعبيرا ورسالة. ولكل لون أدبي قراؤه ومتابعوه. وهي (أي الكتابة) مفتوحة للجميع، ولا فضل لشاعر على آخر، إلا بما أفاد وأضاف وأمتع، لغة وبناءً ودلالة. غير أن تهافت البعض على النشر قبل نضج الذائقة لديهم، مع ضعف القراءة والمتابعة لهذا المنشور، هو ما يوحي أحيانا، بتراجع «الكيف» الشعري على حساب «الكم».

المؤسسات الثقافية

حديث الثقافة المغربية وحالها لا يستقيم إلا بالسؤال عن حال مؤسساته وهيئاته، مثل اتحاد كتاب المغرب، ما رأيك في الأزمة التي ما زال يعيشها حاليا؟

رغم ما يمكن أن يقال، كون المؤسسات لا تصنع شاعرا أو مبدعا؛ فإن استحضار دورها يبقى ضرورة ثقافية وحضارية. فهي صوت المثقف والمفكر والحاضنة لأفكاره ومواقفه. فكلما كانت المؤسسات الثقافية حاضرة وفاعلة، بوصفها المعنية بفكر الأمة وحضارتها، كان أداء الشعراء والأدباء والفنانين محفزا وداعما. فمن يستحضر مواضيع الندوات العلمية والأيام العالمية، وكذا التكريمات واللقاءات الثقافية المختلفة التي نظمت، في فترات متباينة من عمر هذه المؤسسات، لا يمكن إلا أن يشيد بها وبأدوارها الطلائعية في تجسيد الهوية الوطنية والإنسانية معا.

في رأيك، ما السبيل إلى تجاوز الوضعية الحالية لاتحاد كتاب المغرب؟

أرجو صادقا أن تحل الأزمة الحالية للاتحاد، التي طالت في الواقع أكثر مما ينبغي، بحيث يتم الإنصات إلى صوت الحكمة والعقل، من خلال استحضار رمزية المنظمة وقيمتها الثقافية والحضارية. فلا معنى للمضي في اتجاه أفق مسدود لا يؤدي إلى محبة أو صداقة، أو حتى إلى اختلاف مشروع لا يفسد للودّ قضية. لا بد من توافق يلغي فكرة الإقصاء والفكر الأحادي، بما يسمح للنقاش الهادئ والمحاورة المسؤولة بتجديد دماء الاتحاد وتعضيد مساره الثقافي الحافل بالأصالة المغربية والروح الوطنية.

ما ردك على الانتقادات الكثيرة الموجهة للمثقفين المغاربة الذين قيل إنهم تخلوا عن وظيفتهم داخل المجتمع، كما أنهم دخلوا في معارك وصفت بأنها ذاتية ونسوا الأهم وهو الجانب الموضوعي لواقع المشهد الثقافي المغربي؟

هي وضعية مؤسفة حقا؛ ولكن مبررها طبعا، كامن في ما يعرفه الواقع الجديد من تحولات كثيرة مست العديد من المظاهر والقيم الإنسانية. ففي غياب تثمين دور الثقافة والفن عموما، تدخل الكتابة في خانة اللامعنى واللاجدوى، إذ لا أثر ولا تأثير تحدثه في الناس وفي المجتمع. كما أن انشغال ذوي الشأن الثقافي بالمعارك الصغيرة وبالأنانيات المفرطة يؤدي بالضرورة إلى تراجع منسوب الوظيفة المجتمعية للكاتب. فكيف السبيل إلى إرجاع المياه إلى مجاريها وإسماع صوت المثقف بما هو فاعل ومؤثر؟ ذاك سؤال عريض والجواب عنه قد يعني الجميع، دون تخصيص فرد بعينه.