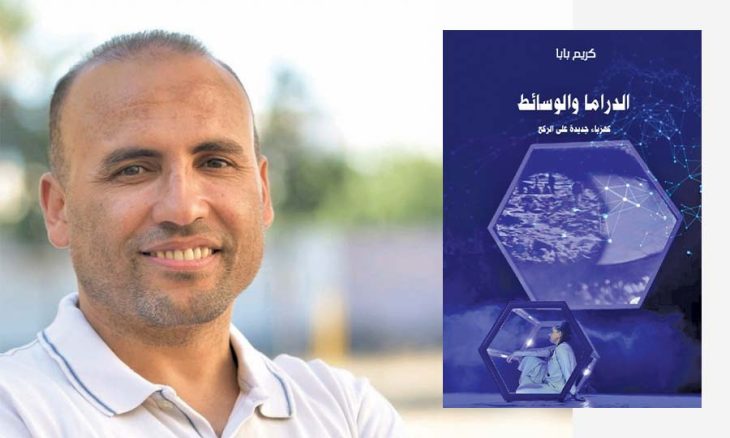

الباحث المغربي كريم بابا: توظيف الوسائط لا يشكل أدنى حرج لدى المبدع

2024-07-08

حوار: ماجدة أيت لكتاوي

اعتبر كريم بابا، وهو كاتب وباحث مغربي في فنون العرض والدراسات الوسائطية ورئيس منتدى «ضفاف لدراسات الوسائط» أن توظيف الوسائط لا يشكل أدنى حرج لدى المبدع، بحكم أنها أدوات جديدة تطورت عن أشكال سابقة، نظرا للتحديث الطبيعي الذي تعرفه أدوات الإنتاج. وأفاد صاحب كتاب «الدراما والوسائط، كهرباء جديدة على الرُّكح» في هذا الحوار بأن فنون العرض هي وسائط في حد ذاتها، لكن بحكم الطفرة التكنولوجية تقدم هذا المصطلح وهَيمَن على أدوات الصناعة والإنتاج في الإعلام والفنون والتواصل والإدارة.

ما سر هذا الاختيار والاهتمام بمجال الدراما (الفنون عموما) والوسائط؟

للوهلة الأولى يبدو أن هناك فصلا بين الفنون والوسائط، إلا أنها في حقيقة الأمر شيء واحد، ذلك أن الفنون، وبالضبط فنون العرض من مسرح ودراما وسينما وغيرها، هي في حد ذاتها وسائط، فالمسرح فن من فنون العرض، وهو في الوقت نفسه وسيط بين الجمهور والخشبة، والسينما كذلك وسيط باعتبارها شاشة تنقل العمل السينمائي إلى الجمهور، فهو لقاء بين المبدع والمتلقي. فنون العرض هي وسائط في حد ذاتها، لكن بحكم الطفرة التكنولوجية تقدم هذا المصطلح وأخذ حيزه وهيمن على أدوات الصناعة والإنتاج في الإعلام والفنون والتواصل والإدارة. وهناك من يعتقد أن المجال يتداخل فيه كل الإنتاجات البشرية، فالكل يوظف الوسائط، لكن إذا أردنا التدقيق في الحقل الأكثر استقلالية في مجال دراسة الوسائط، فهو المعنى الأول المقترن بوسائل الإعلام والاتصال، وغيرها من الأدوات المقترنة عادة بالتكنولوجيا والتقنية. واختيار الدراما وفنون العرض والوسائط نابع من هذا التقارب الموجود بين الفنون والوسائط.

هناك عوامل أخرى مرتبطة بمساري الدراسي والتكويني والجامعي، فأول تكوين حصلت عليه وأول شهادة نِلتها كانت في الإعلاميات، حيث إن بداياتي كانت بداية تقنية من خلال الاشتغال على الحاسوب وبرامجه المعلوماتية وبرامج الصورة والتصميم والتوضيب، بالإضافة إلى صناعة الصورة والفوتوغرافيا، ما سهّل الاختيار في مجال الدراسة، حيث التحقت سنة 2008 بأول فوج لدراسة الإجازة في علوم الإعلام في الجامعة المغربية.

المرحلة التالية كانت حصولي على شهادة الماجستير في الدراسات المسرحية من جامعة «ابن طفيل» وهنا كان اللقاء بين فنون العرض والوسائط، وهو أمر حدَّد اختياري كذلك على مستوى الأبحاث، حيث اشتغلت على الدراما الإذاعية في رسالة التخرج، الإذاعة باعتبارها وسيطا إعلاميا، والدراما من منطلق أنها شكل من أشكال الفرجة المعتمدة على السمع والاستوديو والحوار والتقنيات المرتبطة بالإذاعة وغيرها. وفي مرحلة الدكتوراه كان من الطبيعي أن أستمر في هذا المسار، فكان اختياري هو الدراما والوسائط واشتغلت على دور الوسائط في تطوير الإنتاج الدرامي في المسرح والسينما والتلفزيون، وهنا بات البحث أكثر تعمقا مع الاطلاع على تجارب عالمية وعربية ومحلية.

صدر لك كتاب «الدراما والوسائط، كهرباء جديدة على الرُّكح» حدثنا عن فحوى الكتاب، والإشكاليات التي يطرحها ويعالجها؟

شكلت ثنائية «الدراما والوسائط» أساس بناء المُؤَلَّف وأعمدته؛ فقد كان التصور في الفصل الأول (الدراما والوسائط، أسئلة في الاصطلاح والتركيب) يقوم على ضرورة توضيح المفاهيم والمصطلحات. بينما خصصت الفصل الثاني (الفرجة الوسائطية: بين التصور والتطبيق) للحديث عن علاقة المسرح بالوسائط، فكان مناسبة لدراسة مظاهر الفرجة الوسائطية في العرض المسرحي. وتتمثل القضية النقدية التي شكلت أساس نقاش هذا المؤلف، في مدى قدرة فنون العرض، وبالدرجة الأولى المسرح، على الصمود أمام «طوفان» الوسائط الجديدة، وعدم تحولها إلى أجناس إبداعية مكررة وتشبه بعضها. وبالمقابل، كيف يمكن للمبدع أن ينخرط بتلقائية في هذه الحتمية ويستثمر الواقع الحالي للتكنولوجيا في تثوير إبداعاته، بما يحفظ حدود الأداة في كونها عنصرا جماليا إلى جانب الإضاءة والملابس وغيرهما.

في نظرك ما الركائز التي تعتمد عليها دراسة وتحليل الأعمال الإبداعية والفنية؟

لدراسة أي عمل فني لا بد من امتلاك معرفة بذلك الفن، فقارئ المسرح يجب أن يكون مُشَاهِدا للعروض المسرحية، وعالما بمكونات العرض المسرحي وبعناصره الجمالية وبالمفاهيم الرئيسية في المسرح واتجاهاته، على اعتبار أن دراسة العمل الفني هي قراءة ثانية تنضاف إلى القراءة التي يملكها صانع العمل، فالقارئ والدَّارِس لا يقل أهمية عن صانع العمل الفني. كما تحتاج دراسة العمل الفني إلى رؤية كذلك، فلا يمكن للدّارِس أن يقدم قراءة سطحية غير مُدْرِكة للدواعي الجمالية والفلسفية والفكرية، التي كانت وراء العمل.

وبالمحصلة، هناك شروط مرتبطة بالمعرفة، وأخرى متعلقة بالمتابعة، فالباحث عليه أن يزور المسارح والمعارض، وأن يشاهد الأعمال، ذلك أن تحليل مسرحية ما يجب أن يتم وفق قواعد العرض الحي والمباشر في فضاءات العرض.

أمر آخر تتقاطع فيه جميع الدراسات والمجالات، هو مسألة اللغة والأسلوب، والمعجم وضبط المصطلحات، فلا يمكن، مثلا، تحليل السينما بمصطلحات المسرح، أو تحليل التشكيل بمصطلحات الأدب، وإن تقاطعت حلقاتها، لأن كل جنس إبداعي له خصوصيته وقواعده.

ما موقفك من توظيف الوسائط في العمل الإبداعي والفني، خاصة أن الأمر تشوبه حالة من اللُّبس حاليا؟

الجواب عن هذا السؤال مشروط بإدراك معنى الوسائط، لأنها تحمل في دلالتها أمرين، الأول تقني، ويقصد به «الجهاز» باعتباره وسيطا كالشاشة والحاسوب، والثاني هو «العنصر» والمادة التي تشكل في مجموعها وسائط متعددة كالفيديو، والصوت، والصورة بأنواعها المختلفة.. على هذا الأساس، يبقى أن توظيف الوسائط لا يشكل أدنى حرج لدى المبدع، بحكم أنها أدوات جديدة تطورت عن أشكال سابقة، نظرا للتحديث الطبيعي الذي تعرفه أدوات الإنتاج، وعليه، فإن المسألة مرتبطة بفهم المبدع لتلك الحدود بين الأداة والجنس الإبداعي. إذ لا يمكن بمبرر مواكبة التطور الصناعي أن ندوس على أسس وقواعد الاشتغال المشكّلة لهوية فعل إبداعي ما، وأن نغرق خشبة المسرح بشاشات ووسائط لملء فراغات العمل، على حساب اللقاء الحي بين جسد الممثل والجمهور.

من موقعك كمتتبع وناقد للأعمال الدرامية والمسرحية، أين وصلت الدراما في المغرب؟ وهل تمكنت من خلق مكانة لها على المستوى العربي؟

أما إذا أردنا تقييم حالة الإنتاج وقيمته الفنية، فهو يسير بإيقاعات مختلفة من فن لآخر، ويصعب إعطاء موقف عام حتى داخل الفن الواحد، لأن مؤشرات ذلك مختلفة ويتداخل فيها الرسمي مع الشعبي، والجماهيري مع النخبوي. فمثلا، إذا نظرنا إلى حصيلة الفرق المسرحية على المستوى العربي، نجد أن العروض المغربية في العقد الأخير تجاوزت مرحلة إثبات الذات، وأضحى التقدير هو موقف النقاد اتجاه الفعل المسرحي المغربي، كمهرجانات القاهرة للمسرح التجريبي والمعاصر (مصر) وقرطاج (تونس) والشارقة (الإمارات العربية المتحدة) دون أن ننسى غزارة الإصدارات والأبحاث النقدية والأكاديمية في هذا المجال. أما محليا فما زال النقاش مستمرا حول جدوى الدعم وشكله، والمطالبة في كل مناسبة بضرورة مراجعته، لعدم قدرته على خلق قاعدة تنافسية على أساس شبابيك الأداء، ما يجعل حضور الجمهور للعروض المسرحية لا يتعدى، دون تعميم، قاعدة أصدقاء التجربة المسرحية والباحثين المهتمين، وهو استثناء أخذ مكان القاعدة. وبخصوص دراما الشاشة الكبرى، فقواعد اشتغالها مختلفة نسبيا، لاعتمادها بشكل رئيسي على ضخامة الإنتاج، والإنتاج التنفيذي، ما يخلق نوعا من الاحتكار في صفوف شركات محددة تنال النصيب الأكبر من قائمة مِنَح الدعم العمومي (المركز السينمائي المغربي والقنوات العمومية) دون أن ننسى استمرار بعض العاملين في السينما في خيار الإنتاج المشترك مع مؤسسات أجنبية كحالة عيوش مثلا، الذي اتخذ مسارا ضَمِنَ له استقرارا على مستوى الحضور.

حالة أخرى وهي تجربة الإنتاج المشترك مع قناة «الجزيرة الوثائقية» التي نالت من خلاله المخرجة المغربية أسماء المدير سنة 2023 جائزة أفضل إخراج لفيلمها «كذب أبيض» في فقرة «نظرة ما» في مهرجان كان السينمائي الدولي في دورته (76). ولا يمكن أن نغلق هذه النافذة، دون أن نتحدث عن عودة ما يسمى بالسينما التجارية، من خلال نموذج فيلم «الإخوان» لمنتجه مدير النشر والصحافي إدريس شحتان.

أما تلفزيونيا فما زال العرض الرمضاني هو المهيمن، بسبب نسبة المشاهدة التي تتضاعف خلال شهر الصيام، سواء بالنسبة للأفلام التلفزيونية أو المسلسلات، ما يجعل جودة الأعمال تتراجع بشكل ملحوظ، بفعل عامل الزمن وسيطرة هاجس أرقام المشاهدات، خاصة مع دخول الإنتاج العربي عبر المنصات الرقمية والتنافس الذي خلقته مع القنوات التقليدية، كما حصل هذه السنة مع سلسلة الفنان «محمد باسو» ومن المنتظر أن تتوسع التجربة لتشمل أسماء أخرى، نظرا لنجاح هذا النوع من الإنتاج في الوصول للجمهور الافتراضي.

إن هذا الوضع غير المنسجم، لا يمكنه أن يخلق دراما محلية بملامح فنية قوية تستطيع أن تراكم التجارب في إطار وطني يستمد قوته من الخصوصية الثقافية التي تبنى على التنوع، وتتم حمايته بترسانة قانونية تضمن الحقوق لكل الفاعلين في صناعة الدراما، وليس فقط التنافس على المستويين الإقليمي أو العربي، وهو أمر يبقى، إذا صحت العبارة، تحصيل حاصل.