السيرة الذاتية لأرانداتي روي: حين تكون الكتابة شجاعةً كالحياة

2025-11-22

جوخة الحارثي *

جوخة الحارثي *

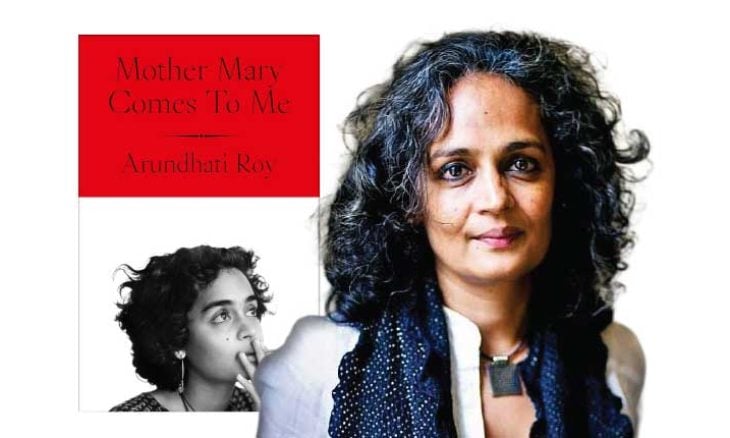

في لقائها مع أليف شافاك في مسرح كادوجان في لندن، في سبتمبر/أيلول 2025، حول هذا الكتاب، خصَّصت أرانداتي روي، الدقائق الأولى للحديث عن «الإبادة الجماعية في غزة، عن تجويع الأطفال وقتلهم، عن المستشفيات التي قُصِفَت، عن أصدقائها الذين ما زالوا في السجون»، قبل أن تبدأ القراءة بصوت هادئ من سيرتها الذاتية، التي صدرت مؤخرا بالإنكليزية عن دار بينغوين البريطانية، بعنوان «الأم ماري تأتي إليّ». هذا ببساطة يكشف لنا أي امرأة هي وأي كاتبة هي. امرأة شجاعة، وكاتبة شجاعة.

هذا الكتاب – في رأيي – هو كتاب عن الشجاعة، التي هي قيمةٌ عَمِلَ عصرُنا الحالي على سحقها وازدرائها بكل شكل، لكن هذا الكتاب يُعيد تجسيدها، يُعيد إحياء قيمتها في داخلنا، شجاعة مؤثّرة، في الحياة، في المواقف، في التخلّي، في الزهد، في الكرامة، في الاعتزاز بالذات، في مواجهتها، في الصدق المذهل، وفي الوقوف مع المبدأ حتى عندما تدفَّق المال، وبسطت الشهرة المخيفة جناحيها. كل هذا التدجين للمثقف الذي نراه في عالمنا نرى روي في عالمها تقاومه، وتتحدّاه؛ فيتخلّى عنها الأصدقاء، وتدخل السجن من أجل أن تقول كلمتها، كلمة الحق. لكن هذا الكتاب – قبل كل شيء- يعلّمنا الشجاعة في الكتابة. إنها كتابة شجاعة عن حياة حقيقية، مليئة، عامرة، حياة لا تؤثر الراحة بل المبدأ.

عندما سألت المذيعة في إحدى القنوات أرانداتي روي، بعد صدور كتابها «الأم ماري تأتي إليّ»: «من هي ماري روي؟» ردّت الكاتبة: «امرأة فعلت شيئا رائعا في حياتها، لكن هذا لا يشمل الأمومة… وقد جعلني هذا الأمر أكبر بسرعة»، كيف استطاعت أرانداتي روي تحويل شخصية أمها الرهيبة المفتقرة إلى أدنى إحساس بالأمومة، التي طردتها مرارا وهي طفلة: «اخرجي من بيتي»، «اخرجي من سيارتي»، «اخرجي من حياتي»، إلى شخصية جذّابة، وجديرة بالإعجاب في كتابها عنها، دون أن تُجمّل هذه الصورة، أو تنكر التأثير الهائل للقسوة ونقص الحنان على الطفلة والشابّة التي كانتها؟ كيف لها أن تقوم بهذه المعادلة شبه المستحيلة؟ إنها تخبرنا بصراحة أنها لم تنجح في القيام بذلك في الواقع، فقد احتاجت سنوات طويلة، ووعيا عظيما، ومحاولة لإخراج نفسها من جلد الابنة لتفهم الأم كامرأة، لا كأم، حتى تستطيع أخيرا تقدير أمها وإقامة علاقة معها من مسافة آمنة. وقد استلزم القيام بذلك أن تهرب من البيت وهي في عمر الثامنة عشرة.

إن قصة ماري روي – كما تقدمها ابنتها – مدهشة بحد ذاتها. فقد تركت زواجها الممل من والد أرانداتي المدمن، الذي كانت تصفه لولديها أنه «رجل اللاشيء»، وأخذت بنتها التي كانت في الثالثة من عمرها والولد الذي كان في الخامسة إلى كيرالا، وهي لا تملك من الدنيا شيئا إلا شهادة جامعية في التربية، لم تلتق أرانداتي وأخوها ثانية بهذا الأب، الذي يجسّد كل شيء في الحياة ازدرته الأم: الكسل، السطحية، التفاهة، الإدمان الكحولي، حتى أصبحا في العشرينيات من عمرهما، ولأن أرانداتي في النهاية ابنة أمها، فإنها لم تُعجب به، ولكنها ساعدته ماديا، وأدخلته لاحقا مؤسسة للتعافي من الإدمان بفضل أرباحها من روايتها الأولى «إله الأشياء الصغيرة». عندما خرجت من بيته طفلة في الثالثة مع أمها وأخيها، استقروا في كوخ متداعٍ لجدّها، حاول خالها وجدّتها طرد أمها ماري من بيت أبيها وتشريدها بحجة أن المرأة في قانون كيرالا لطائفة المسيحيين السوريين، التي كانوا ينتمون إليها لا ترث والدها، ربّت الأم إحساسا تنامى بالرغبة في الانتقام، وفي إثبات ذاتها، وانتزاع حقّها وحق النساء الأخريات. وقد نجحت بعد عناء لا يوصف، وفي مجتمع ذكوري يعبد الرجل، من تأسيس مدرسة صغيرة في قاعة سابقة لنادي الروتاري في منطقة كوتايام بولاية كيرالا في عام 1967، تحولت عبر السنوات وبإصرار عظيم من مؤسستها إلى مدرسة مرموقة مستقلة بمساكن داخلية وقاعات ألعاب، وذلك بفضل معماري فذّ للفقراء، وبتأثيره اختارت أرانداتي في ما بعد دراسة المعمار. كما ربحت الأم خلال سنوات طويلة قضية بارزة أمام المحكمة العليا ضمنت بها حقوق الميراث للنساء المسيحيات، وطردت بذلك أخاها من أملاك والدهما المشتركة، ما حولها إلى أيقونة نسوية، وإلى معبودة طلابها، أما طفلاها فقد تعلّما منذ وقت مبكر أن لهما المكانة الأخيرة في حياتها بعد تلاميذها ومعاركها.

وعلى الرغم من كل القسوة والحزن والفقد، الذي يرشح من صفحات «الأم ماري تأتي إلي» فإن الكتابة عن كل هذا كانت بديعة، بحسّ فكاهة يأتي في أكثر اللحظات حلكة، كأنما ليذكرنا بأنه مهما كانت الحياة رهيبة، فإن السخرية منها تجعلها مُحتَملة. ومن سيكون أكثر سخرية من الابنة التي هدَّدتها أمها منذ كانت في الخامسة من عمرها، بأنها ستموت في أزمة ربو، وستتشرد الابنة في الشوارع، حتى اقتنعت أن خير ما تفعله لو ماتت الأم أن تموت هي، فلما توفيت الأم بعد ثمانين سنة على هذه التهديدات تنازلت البنت عن إرثها، فأصرَّ أخوها على إعطائها بيت الأم في كيرالا، وكانوا وقتها داخل ذلك البيت مع المحامين، فما كان من أرانداتي إلا أن قالت: «إذن هذا بيتي الآن؟» قالوا: «نعم» فقالت بحركة مسرحية: «إذن اخرجوا جميعا من بيتي»، مقلّدةً أمها في إحدى أكثر عباراتها شهرة، فضحك الجميع. في مكان ما من الكتاب، في لحظة من لحظات الأم الجنونية المليئة بشعور العظمة، تعلّق ابنتها فجأة: «ولكن كيف بوسعي ألا أحبها».

لقد احتاجت أرانداتي روي سنوات من الهرب وعدم التواصل مع الأم حتى تتمكن من مواصلة حبها لها، تشرّدت، وعاشت على الحد الأدنى من الماديّات، وتركت حبيبها، حتى تجد ذاتها، وتستغني عن معونة أمها المليئة بالإذلال، واجهت الفقر والحب والفقد بشجاعة، لا تقل عن الشجاعة التي واجهت بها من بعد الغنى والشهرة والزواج من مخرج أفلام وثائقية. على الرغم من النجاح الساحق لروايتها الأولى المستمدة من طفولتها، فإنها لم تنشر رواية أخرى إلا بعد عشرين سنة، منشغلة خلالها بقضايا البيئة وحقوق الأقليات، والسكان الأصليين للغابات، والمسلمين الذين همّشهم الحزب الهندوسي، وقضية كشمير، وقد اتُّهمَت بكل أنواع التهم، التي منها أنها ليست هندية كفاية، وليست قومية، ولا تُظهر بلادها في الضوء الذي يجب أن تُظهرها فيه، ولكن الكاتبة التي بكت، وشعرت بالسوء من نفسها حين حاولت الهرب من الاعتقال، عادت إلى الهند، البلد الذي أحبّته بطريقتها، لا بطريقة الساسة، وواجهت مصيرها.

هناك إشارة صغيرة في الكتاب إلى أن ماري، الأم، رفضت حضور احتضار أمها، لأنها لم تغفر لها مساندتها للأخ في قضية الميراث، وطردها لها من الكوخ لما كانت بلا مأوى، وحين نقرأ هذه الإشارة مع ما كتبته أرانداتي الابنة بالتفصيل عن إشرافها على علاج أمها، واهتمامها بتفاصيل تكريمها بعد موتها، ندرك كيف كسرت أرانداتي الحلقة التي كانت العائلة بعلاقاتها الأمومية المضطربة تدور فيها، ونفهم الفرق بين الإنسان الذي ارتقى بوعيه، وتسامح مع ذاته، فتسامح مع العالم، والآخر الذي ظلَّ بخلاف ذلك حتى النهاية. إن سيرة أرانداتي روي هي قصيدة للحرية، وتكريم للحب الشائك المعقّد، وللنعم الخفيّة والشاقّة، ولكنها، قبل كل شيء، مذكرات شخصية يعسر إيجاد مثيل لها.

حين قالت صديقتي العربية التي نشرت عديد الروايات إنها لا تجرؤ على الكتابة، ولو بشكل تخييلي في قالب روائي، عن علاقتها الإشكالية بأمها، قلتُ للتخفيف عنها: أرانداتي روي نفسها لم تكتب عن أمها إلا بعد أن رحلت الأم عن هذا العالم وهي تقترب من التسعين.

*كاتبة من عُمان