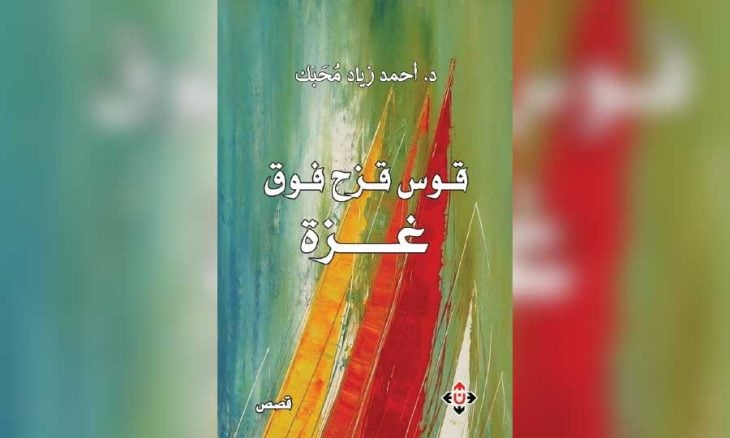

لأحمد زياد مُحّبَّك : تفكيك الشخصية الصهيونية في قصص «قوس قزح فوق غزة»

2025-11-03

موسى إبراهيم أبو رياش*

موسى إبراهيم أبو رياش*

تأتي مجموعة «قوس قزح فوق غزة» لأحمد زياد مُحّبَّك، صرخة أدبية وإنسانية في وجه واحدة من أبشع المآسي المعاصرة، حيث تتحوّل غزة وقطاعها إلى مسرح لحرب إبادة وتجويع ممنهجة، وحصار خانق لا مثيل له في التاريخ. في هذه المجموعة، يلتقط الكاتب السوري نبض الأرض المُحاصَرة، ويوثق عبر القصة القصيرة مشاهد الألم والصمود، ويكشف في الوقت نفسه عن ملامح العقلية الإسرائيلية/الصهيونية في تعاطيها مع الفلسطيني، ضمن سردية تجمع بين الدقة التوثيقية والحس الإبداعي.

تتنوع موضوعات القصص بين تصوير المعاناة اليومية للمدنيين تحت القصف والحصار، ورصد لحظات المواجهة بين المقاتل الفلسطيني وقوات الاحتلال، وتعرية خطاب العدو من الداخل، بإظهار تناقضاته الأخلاقية، ورؤيته الأيديولوجية، التي تلغي وجود الفلسطيني وتجرّده من إنسانيته. كما تحضر شخصيات الجنود والمستوطنين والصحافيين والمقاومين، في شبكة سردية متشابكة، تتيح قراءة متعددة الطبقات: سياسية وإنسانية ونفسية.

إنّ أهمية الأدب الإبداعي الذي يُكتب عن غزة في هذا التوقيت تكمن في أنّه لا يكتفي بوصف الجرح، بل يؤرّخ له بوعي، ويُعيد للضحايا أصواتهم، ويمنح القارئ، أيا كان موقعه، فرصة أن يرى الحقيقة من زاوية إنسانية لا تصلها نشرات الأخبار، فالقصة هنا تصبح أداة مقاومة، وذاكرة تحفظ تفاصيل الحياة والموت، وتكسر محاولات محو الذاكرة الجمعية للشعب الفلسطيني، لتبقى غزة حاضرة في الضمير الإنساني؛ قضية وجود وكرامة.

تفكيك الشخصية الصهيونية

تتناول هذه المقالة تفكيك الشخصية الصهيونية في قصص «قوس قزح فوق غزة»، الصادرة في عمّان، عن الآن ناشرون، عام 2024، إذ تشكل هذه المجموعة عملا أدبيا فريدا في عمقه وشموله، وتمثل محاولة سردية وبحثية متقنة لتفكيك بنية الشخصية اليهودية/الإسرائيلية/الصهيونية، من منظور سياسي وعسكري وعقدي، وعبر مقاربة إنسانية ونفسية وأخلاقية، تكشف طريقة رؤية هذه الشخصية للفلسطيني، وموقعه في معادلتها الذهنية.

مُحّبَّك، وهو أكاديمي سوري مخضرم، يكتب هنا من موقع العارف والمطلع؛ فالنصوص تنحاز بالضرورة إلى الغزي الفلسطيني كونه صاحب الحق وضحية المحتل النازي المتوحش، ولكنها في الآن نفسه، تنبني على معرفة دقيقة بتفاصيل الواقع الإسرائيلي، بلغته، وأسلوبه في التفكير، وآليات تبرير العنف، حتى ليخيّل للقارئ أنّ المؤلف عاش بين هؤلاء الجنود والضباط والمستوطنين، أو خالطهم طويلا، ليلتقط هذا القدر من التفاصيل الحيّة. وتتجلى مهارته في تنويع زوايا النظر؛ فالقارئ يواجه شخصيات صهيونية تحمل تصوّرات دينية مُؤطّرة، وأخرى تتحرك بدوافع قومية أو عسكرية، وثالثة تعكس انحلالا أخلاقيا أو قسوة نابعة من الأيديولوجيا، إلى جانب قلّة تحاول رؤية الفلسطيني خارج الصورة النمطية لكنها تظل محكومة بخلفية الاحتلال.

نماذج قصصية

معظم قصص المجموعة تتناول الشخصية الصهيونية/اليهودية بأبعادها ومواقعها ومستوياتها وثقافاتها المختلفة، وتشكل ميدانا خصبا لدراسات ومقالات معمقة، وتتلمس هذه المقالة نماذج من هذه القصص.

يضعنا الكاتب في قصة «مشروع إرهابي»، في مواجهة حوار بين جندي احتياط، وجندي نظامي، حول ما إذا كان ينبغي قتل طفل فلسطيني، حيث يُصرُّ النظامي على أنّه ليس بريئا، بل «مشروع إرهابي»، قائلًا: «لا يوجد هنا طفل بريء، هم يرضعون كراهيتنا مع حليب أمهاتهم»، ويضيف: «لا تفكّر، سوف تعتاد، حربُنا معهم طويلة، اقتل، كي تنسى، عندما تقتل تنسى كل شيء، فكِّرْ فقط في القتل». بهذه العبارات الفجّة وأمثالها، يكشف النص عن صناعة الكراهية المؤسسية، وعن البنية العقائدية الأمنية الإسرائيلية التي ترى الفلسطيني، منذ طفولته، تهديدا وجوديا، وتلغي أي اعتراف بإنسانيته وحقه في الحياة، مما يشرعن القتل الوقائي الاستباقي.

تصوّر قصة «في الطريق لتدمير الأنفاق» حالة التأهب العسكري الإسرائيلي في مهمة تدمير الأنفاق، حيث تتشابك الأوامر والاحتياطات مع القلق الدائم من الكمائن. ينجح الكاتب في إظهار البنية الذهنية للجندي الإسرائيلي التي تجمع بين الحذر المفرط والاعتماد الكلي على التقنية، مقابل إدراكه لدهاء المقاتل الفلسطيني. يفضح النص المنطق الأمني الذي يرى في كل فراغ تحت الأرض تهديدا يجب محوه، مهما كانت الكلفة.

تأتي قصة «مئة يوم ويوم» على شكل حوار بين شخصيتين يهوديتين في مقهى في مدينة نتيفوت، يتبادلان الآراء حول الحرب والسياسة بلهجة تجمع بين السخرية والبراغماتية. يكشف الحوار عن ملامح الوعي المدني الإسرائيلي؛ الخوف الممزوج بالاعتياد على الحرب، تقييم الجدوى العسكرية كالقبة الحديدية، وتبادل النكات السوداء التي تخفف وطأة القلق. عبر هذا المشهد، يقدم الكاتب صورة من الداخل الإسرائيلي، تظهر كيف يتعايش المجتمع مع العنف ويبرره، بعيدا عن أي انشغال مباشر بمعاناة الفلسطينيين. ولا ينسى الكاتب أن يغمز من طباع اليهود وحبهم للمال؛ ففي ذروة الخطر، وضرورة الإسراع إلى الملجأ تلافيا لخطر الصواريخ، يخاطب صاحب المقهى رواد المقهى: «هيا، ليحمل كل واحد منكم فنجانه، لا تتركوا الفناجين على الطاولة، إذا سقط صاروخ وانكسرت الفناجين سوف يدفع كل واحد منكم ثمن فنجانه».

تكشف قصة «لقاء مع الحاخام الرَّباني» البعد الديني العميق في الذهنية الصهيونية، حيث يلتقي الجنود بالحاخام، الذي يُضفي على الحرب مسحة من القداسة، ويحوّل القتل إلى واجب ديني. ومن خلال الحوار، يرسم الكاتب كيف تُستحضر النصوص التوراتية لتبرير الإبادة، وكيف يصبح الاحتلال امتدادا لرواية خَلاصية لا ترى للفلسطيني حقا إلا في الرحيل أو الفناء.

تقدم قصة «حلم يتكرر» تصويرا نفسيا عميقا لشخصية جندي إسرائيلي يعاني من صدمة داخلية متكررة، تعبّر عن توتره النفسي وحالة الانقسام الداخلي التي يعيشها نتيجة الأوضاع المحيطة به. وعبر جلساته مع الطبيب النفسي، تنكشف طبقات الصراع النفسي بين الواجب العسكري والضمير الإنساني، حيث يتكرر الحلم كرمز لتوتره العميق، وعدم قدرته على التوفيق بين قسوة الواقع ومخاوفه الداخلية. تعكس القصة التوتر النفسي لدى الجندي الإسرائيلي، بعيدا عن المواقف السياسية المباشرة، مركزة على الجانب الإنساني والداخلي المتأزم في ظل الصراعات.

في قصة «هو الهدف.. حمزة»، يبلغ تحليل البنية الأخلاقية للقرار العسكري ذروته، إذ يوثق الكاتب اجتماع ضباط يقررون «تحييد» الصحافي حمزة نجل «وائل الدحدوح» الصحافي الفلسطيني المعروف؛ لاغتيال المعنويات، وكسر الشوكة، وبث روح اليأس والقنوط، في مشهد يعكس انعدام أي اعتبار للمدنيين، واندماج الإعلام الفلسطيني في قائمة الأهداف العسكرية، بما فيها النساء الصحافيات، وأنّ لهن الأولوية في القتل والتصفية، على اعتبار أنَّ الصحافية امرأة، و«تحييد امرأة يعني القضاء على عشرة أطفال في المستقبل، كل امرأة هنا تنجب على الأقل عشرة أطفال»، بما يكشف النزعة الديموغرافية التي ترى في الأرحام الفلسطينية جبهة قتال. ويصبح الإعلامي «إرهابيا» لمجرد أنّه يوثق الحقيقة.

تقدم قصة «جدعون» صورة مركبة لشخصية جندي إسرائيلي يعيش توترا نفسيا وصراعا داخليا بين مسؤولياته العسكرية كمدافع عن وطنه وواجباته العائلية الموروثة، من جهة، وواقع عائلة عمه التي تعيش في رفاهية نيويورك، وتكتفي بالدعم المادي، بعيدا عن معاناة الواقع على الأرض. لا يتوقف الصراع هنا على المستوى السياسي أو العسكري، وإنّما يمتد إلى البعد الأخلاقي والإنساني، ما يجعل جدعون شخصية محورية تعكس ازدواجية الولاء والشكوك تجاه العدالة والواجب. كما تثير القصة تساؤلات حول من يتحمل العبء الحقيقي في الصراعات المعقدة، وكيف تتوزع المسؤوليات بين من يعيش المعاناة المباشرة ومن يعيشها عن بعد.

البعد المعرفي والتقمص السردي

نجح الكاتب في التصوير الواقعي للممارسات الصهيونية ضد الفلسطيني أيا كان، وضد كل ما يمت له بصله من بيوت ومساجد وكنائس ومستشفيات وجامعات ومدارس ومزارع وغيرها، وتكمن القيمة المضافة في هذه المجموعة في البعد المعرفي، الذي يقدمه المؤلف، فهو لا يكتفي برسم صور خارجية، بل يعيد إنتاج اللغة والمصطلحات والأسلوب الحواري الخاص بالإسرائيليين، بما في ذلك المفردات العسكرية والأمنية، وطريقة ترتيب الأولويات، وأنماط التفكير، حيث يُبرز الكاتب البعد العقائدي المستمد من الأساطير الدينية، والبعد النفعي المرتبط بالمصالح المادية، والبعد النفسي الذي يتراوح بين الخوف المزمن والغرور القتالي.

هذه القدرة على «تقمص» الشخصيات وإعادة إنتاج خطابها بحوارات دقيقة التفاصيل، ومصطلحات متداولة في أوساطهم، تُكسب النص مصداقية عالية، وتجعله وثيقة أدبية يمكن قراءتها أيضا كمصدر لدراسة الذهنية الصهيونية.

وبعد؛ فإنّ «قوس قزح فوق غزة» عمل إبداعي ومعرفي مزدوج، يفضح بُنية العقل الصهيوني من الداخل، ويكشف كيف ينظر الإسرائيلي إلى الفلسطيني؛ إما كعدو أبدي، أو كموضوع للترويض، أو كفرصة للمكاسب. ومع ذلك، يترك المؤلف مساحات لظهور التناقضات الفردية التي تتيح أحيانا لمحات إنسانية عابرة، لكنها سرعان ما تتبدد أمام منطق الاحتلال. وهي مختبر سردي لتحليل شخصية العدو بكل مستوياتها؛ الدينية التي تستحضر النصوص لتبرير الهيمنة، والإنسانية التي تتلاشى أمام منطق البقاء، والأخلاقية التي تُعيد تعريف الخير والشر بما يخدم المشروع الصهيوني.

بهذا العمل، يثبت أحمد زياد مُحّبَّك، أنَّ الأدب يمكن أن يكون أداة للمعرفة العميقة، وأنّ السرد حين يتسلح بالدقة والبحث، يستطيع أن يفتح عيون القارئ على «الآخر» كما هو، بلا رتوش ولا أوهام؛ لتكون المجموعة شهادة إبداعية مميزة على واحدة من أوضح القضايا عدالة في التاريخ، وأكثر الصراعات تعقيدا في عصرنا.

*كاتب أردني