أمجد ناصر: مجازفات الشكل والمحتوى

2025-09-23

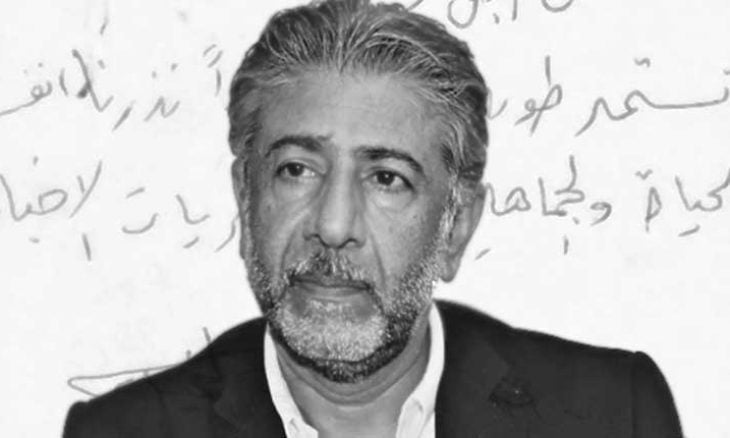

صبحي حديدي

صبحي حديدي

تشرفتُ مؤخراً بالمشاركة في ندوة استذكارية بعنوان «أمجد ناصر: طريق الشعر والنثر والسفر»، أقامتها مؤسسة عبد الحميد شومان في العاصمة الأردنية عمّان، وطُرحت خلالها أبحاث نقدية وأكاديمية مميزة حول منجز الصديق الشاعر الأردني (1955ـ2019). كذلك شهدت الفعالية بعض الشهادات الشخصية، والقراءات حول أعمال الراحل في الرواية وأدب الرحلة والمقالة؛ فضلاً عن أمسية شعرية دُعي إليها نوري الجراح، مها العتوم، زهير أبو شايب، وفاء جعبور، حسين جلعاد، يوسف عبد العزيز، جعفر العقيلي، وسواهم.

ورقتي المشاركة حملت عنوان «أمجد ناصر وقصيدة النثر: ثلاث مجازفات في الشكل والمحتوى»، وقد بدأت باقتراح تعيينات موجزة للمفردات التي تشكل العنوان، على سبيل التحصين المنهجي لما ستقترحه الورقة من نقاش حول شعريات الراحل. أوّلها أنه أحد الأصوات الأبرز في جيل من الشاعرات والشعراء، عريض وتعددي وغنيّ، صعد منذ أواسط سبعينيات القرن المنصرم وتسيّد المشهد لاعتبارات شتى، قد يكون في طليعتها دأبُ التجريب وجسارته ومحاسنه وعثراته.

ومنذ عام 1979، أي ابتداء من أولى مجموعاته، سوف ينضج لدى ناصر ويتكامل تباعاً عدد من الخصائص التي ستميّز صوته عن سواه من أبناء جيله، وستطبع نتاجه الشعري المتعاقب، وتشكّل مادّة القلق التعبيري الدائم الذي سيقوده إلى تجديد دائم لأدواته وموضوعاته وخياراته الأسلوبية.

أما قصيدة النثر عند ناصر، فهي التي استقرّ على كتابتها طوال عمره الشعري؛ بعد أن كان قد بدأ شاعر تفعيلة وكتب نماذج متقدّمة في هذا الشكل خلال السنوات الأخيرة من عقد السبعينيات، وتضمنت بعضها مجموعتُه الأولى «مديح لمقهى آخر»، 1979. وحول المجازفة، عادت الورقة إلى «تاج العروس»، حيث يُفرد المرتضى الزبيدي العديد من المعاني للمفردة، بينها المخاطرة بالنفس أو المساهلة بها في سبيل غاية؛ وأما في «لسان العرب» فإنّ ابن منظور يذهب إلى المساهلة أيضاً والمجازفة بمجهول الكيل.

وفي صدد تجربة ناصر الشعرية تحديداً، يمكن أن تشتمل المجازفة على دلالات الخبرة، والتجريب، والمغامرة، والمخاطرة، والحدس والتخمين… حيث يمكن للفعل، في كلّ هذه الأحوال، أن ينطوي على التقدم أو التعثر، النجاح أو الفشل في كثير أو قليل، وربما التعاقد الأعلى أو الأدنى مع الذائقة العامة. وإذْ يقتضي الإنصاف التشديد على أنّ مجازفات ناصر كثيرة وعديدة، في ميادين الشعر أو الرواية أو أدب الرحلة أو المقالة، فإنّ هذه الورقة استقرت على الكتابة الشعرية في ثلاث مجازفات: الانشقاق عن قصيدة النثر اللبنانية، واستعادة التاريخ عبر التمثيل الملحمي، وقصيدة السرد حمّالة الحكاية.

ولم يكن جديداً التذكير بأنّ من المتعذّر على أيّ تصوّر نظري لقصيدة النثر أن يتفادى مناقشة معضلة شكل قصيدة النثر العربية، الذي استقرّ على استخدام النثر وحده، وتخلى طواعية عن الطاقة التعبيرية العالية الكامنة في موسيقى العروض والأوزان والتفاعيل. ولهذا، فقد ركد الشكل طويلاً، أو بالأحرى بات أقرب إلى المحافظة والجمود منه إلى التجدد والحيوية، وبالتالي سيطر هاجس تطوير الشكل على معظم مجموعات ناصر الشعرية خلال العقود الأخيرة.

المحتوى هو، في توصيف آخر، المضمون بما يشتمل عليه من موضوعات ذات صفة عامة واسعة الحضور لدى شاعرات وشعراء كثر، من جهة أولى؛ أو أغراض ذات صفة خاصة أقرب إلى بصمة شخصية تميّز هذه أو هذا من الشاعرات والشعراء كتّاب قصيدة النثر على وجه التحديد، من جهة ثانية. وموضوعات ناصر الشعرية ناسبت نطاقاً واسعاً من حاجات الإدراك والتعبير، ابتداء من تلبية مقتضيات ما يُسمّى الإيقاع الداخلي، وليس انتهاءً بمرونة استخدام التفاصيل اليومية، والسرد، أو حتى الحكاية ذات الحبكة. هذا فضلاً عن السمات الكبرى الكلاسيكية في قصيدة النثر، التي تضمن الوحدة حتى في الإيجاز، والنوع الشعري حتى دون تقطيع السطور على غرار الشعر الحرّ، وحسن توزيع أنساق التكرار الإيقاعية والتصويرية، والتكثيف المتدرّج، والتراصّ، وما إلى ذلك.

وكان هاجس تطوير شكل قصيدة النثر لدى ناصر قد دفعه إلى تنويع عريض في المحتوى، بينه ما توقفت عنده الورقة من خيارات التاريخ والملحمة والسرد، فضلاً عن أنماط تقارب الترنيمة والأنشودة الرعوية والحداء والتعزيم، والقصيدة الإيروسية، والغنائية المخففة، وما إلى هذه وسواها. كذلك بقيت تلك البنية البارعة التي تجعل العناصر المجازية تبدو وكأنها تتجمع على نحو عشوائي أوّلاً، لكي تباغتنا بعدئذ حين تتنافر دلالياً حتى تكاد تقترب من الهلوسة البصرية الحرّة، قبل أن تلتئم مادّتها أخيراً لتصنع علاقة مجازية مدهشة في ائتلاف خطوطها التشكيلية.

.. أو كما في قصيدته «كونكريت»، بيروت 1979: «إلى أين تأخذنا الأقدامُ/ المكوّنة من عشر أصابع؟/ إنها أقدامنا ذات الأجراس العشرةِ/ المبحوحةِ/ صاعدةً مدارج الكونكريت/ بمزيج من الألياف/ والخوف/ وقليل من الدم/ إنها أقدامنا/ صهواتٌ واطئةٌ/ تسبح في براري الإسمنت».

ونحن هنا أمام تجسيد رفيع لما أسمته سوزان لانغر «مورفولوجيا الإحساس» في الشعر، حيث تصنع القصيدة رباطاً بين الشاعر الذي يكتب، والقارئ الذي لا يعيش نوعاً من ديناميات الإحساس التي سعى الشاعر إلى إيقاظها واستنفارها، فحسب؛ بل يمارس أيضاً ذلك النوع الفريد من الإقرار بأنّ مدلولات العالم الواقع خارج القصيدة، وخارج برهة القراءة أيضاً، حاضرة ومشتركة، بين الشعر والشاعر والشعور.