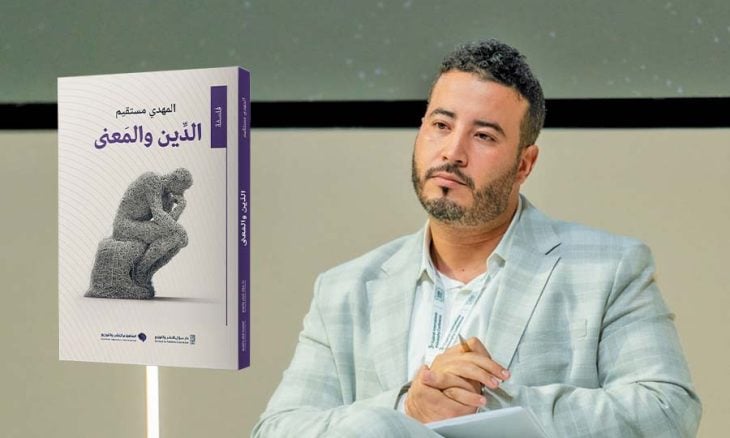

«الدين والمعنى» للباحث المغربي المهدي مستقيم

2023-12-07

أصدر الباحث المغربي المهدي مستقيم مصنفا جديدا بعنوان «الدين والمعنى»

عن منشورات دار سؤال ـ بيروت، لبنان، 2023. يُراهن الباحث من خلال الدين والمعنى على إبراز خصيصة الفكر الفلسفي المتمثلة في النقد القائم على الفحص والاستبصار والسؤال، وذلك باتباع سبيل الشك المنهجي، بما هو أحد أعظم السُّبل المؤدية إلى اكتشاف الحقيقة. على أنّ الحقيقة ليست معطىً جاهزا مباشرا؛ إذ لا يمكن لما هو جاهز عفوي إلا أن يقودنا صوب الوقوع في الخطأ، لذا، وجب فحصه واستنطاقه الاستنطاق العقلي عن طريق التشكيك في درجات صدقه، بإخضاعه لمحك الفحص، قصد التأكّد والتَيَقّن من حقيقته. وقصدا إلى هذا المبتغى، يشدّدُ النقد على التسويغ العقلي، «بحيث لا يقبل أيّ أمر حتى يقيم عليه الدليل والحجة». هكذا، يتطلع النقد من وراء بحثه عن الحقيقة، إلى «الكشف عن الأوهام وإرجاعها إلى الرغائب وغيرها من أسباب الخطأ المقنّعة بقناع الحقائق الأوليّة الظاهرة التلقائية».

يوضح الكاتب طبيعة العلاقة التي تربط الإنسان بالكون من جهة، والعلاقة التي تربط الإنسان بالله من جهة أخرى، فالإنسان أولا من وجهة نظر أنطولوجيّة يُضاهي الكون؛ إذ يتوفر على العناصر نفسها التي يتوفر عليها الكون، والإنسان، ثانيا، من وجهة نظر أبستمولوجية يُضاهي الكون؛ لأنه يتصوره على حقيقته، «فجاز عندئذ القول بأن الخبرة الإنسانية اتسعت اتساع الكون، وتموضعت في الكون كله، ثم إنَّ الإنسان بفضل ما لَهُ من ذكاء، صار في التصور وفي الواقع، سيّدا ومالكا للعالم».

آثر الباحث تأليف هذا المصنف، إثر تهجسه بعدة تساؤلات من بين أبرزها: ما السبيل من أجل تجاوز أزمة الفراغ التي ما برحت تهمين على الشعوب الغربية المعاصرة؟ ألا يقتضي تبديد هذا الفراغ البحث عن معنى الحياة والكون؟ أليس بمقدور الدين إتاحة سبل المعنى لمجتمعات خرجت من الدين واستشعرت الحاجة إلى الأوبة إلى روحه من جديد؟ ومن أجل معالجة هذه التساؤلات، عمل على تقسيم هذا المصنف إلى أربعة فصول، إذ حاول في الفصل الأول تسليط الضوء على مجموع الاختلافات القائمة بين الفلسفة الدينية وفلسفة الدين، سعيا منه إلى تحديد وظيفة فيلسوف الدين، ومن ثم، إبراز الخصائص المنهجية التي تُمَيّز مقاربته للمسألة الدينية من باقي المقاربات. بينما حاول في الفصل الثاني بسط أسس المقاربة الفينومينولوجية للمسألة الدينية، بالنظر إلى أهمية النتائج التي تسفر عنها وقيمتها. في حين وقف في الفصل الثالث على نمطين من الوجود ما لبثا يهيمنان على العالم: المقدس والدنيوي. على أنَّ تناولهما بالدراسة الفاحصة ليس حكرا على عالم الاجتماع والمؤرخ وعالم النفس والأنثروبولوجي، بل يشد اهتمام الفيلسوف أيضا. أمَّا الفصل الرابع والأخير فخصصه لتسويغ فرضية أساس مفادها أنّ الإيمان توق إلى إدراك المطلق وشوق إلى ملاقاته، إذ إن المطلق في اعتقاده تطلع إلى مطابقة المعنى والواقع داخل الكيان البشري.