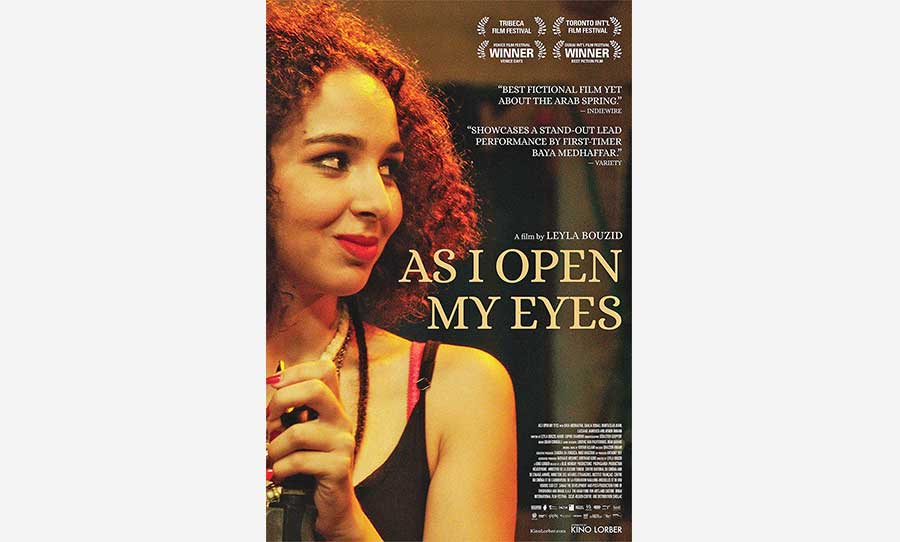

الفيلم التونسي «بالكاد أفتح العينين»: الغناء كثورة على رموز القمع ومدبريه

2021-07-08

ناصر الحرشي*

اختارت المخرجة التونسية ليلى بوزيد في فيلمها الروائي الطويل «بالكاد أفتح العينين» أسلوبا سينمائيا يستلهم الطابع الكلاسيكي، ويحاول الابتعاد عنه في آن.

والظاهر أن ذلك الاختيار أملته ظروف الاشتغال على موضوع الصراع بين جيلين متباينين وعقليتين مختلفتين. فالشابة فرح الطالبة النشيطة والمقبلة على الحياة، اختارت الغناء ضمن فرقة روك ملتزمة، ثم الدخول في علاقة عاطفية مفتوحة مع مؤطر المجموعة (برهان) وهو ملحن وكاتب أغانيها.

لم يكن طريقها سهلا بالنظر إلى رفض أمها التي تدرك جيدا المخاطر التي تحف بمستقبلها، إن هي تشبتت بهذا الخيار المتهور، حسب رأيها. لكن فرح تتحدى أمها الراغبة في ان تتابع ابنتها الوحيدة دراستها في كلية الطب، رغم رغبة الأب الذي يحاول مسايرة رغبة الابنة في تعلم الموسيقى، دون إجبارها على ما لا تريد.

تنتمي الطالبة فرح إلى الجيل الجديد من أبناء تونس، الذي خبر القمع وظل يترصده إلى أن ثار على مدبريه. بينما تقاسي الأم (حياة) مرارة الخوف على ابنتها المندفعة بأحلام التغيير.

ستغضب الوالدة التي تحاول البنت إرضاءها، إلا أن محاولة الأم منعها من المشاركة في حفل مفصلي في مسيرتها الفنية، سيجعلها تثور ضد المؤسسة الأسرية، مفضلة الالتحاق بزملائها في الفرقة، خاصة أنها هي مطربتهم الرئيسية.

يشكل ذلك التحدي كسرا رمزيا لطوق الخوف الذي يحاصر الفرد داخل الأسرة التي ما فتئت تربي في أبنائها قيم الخنوع لسطان التقاليد، بدعوى حماية مستقبل الأبناء، هذه التقاليد المزعومة التي تعوق تحرر الكائن وتحفزه على الارتكان إلى القناعة والتواكل والكسل، لا روح المبادرة و الابتكار.

تجسد المادة الغنائية في الفيلم عصب الدراما غير أن أغاني فيلم «بالكاد أفتح العينين» متواضعة بالمقارنة مع ثيمة الفيلم، رغم المجهود الفني المبذول فيها. وكان صوت المغنية ضعيفا وإن كان يعبر عن الأزمة الفظيعة التي تعيشها الأغنية العربية اليوم، التي باتت تقدم الأجساد عوض الأصوات والنصوص الجيدة.

حاول الفيلم الذي حصل على مصادر تمويل مختلفة (عربية وغربية فرنكفونية) المعالجة الشمولية لظاهرة السلطة القمعية، وعلاقتها بالمواطن في تونس، ما قبل الثورة، الذي طال شتى مناحي الحياة، بما فيها الفن، إلا أن عمق القضية يستند إلى الصراع بين الأم كرمز أيقوني في المجتمع الشرقي، والابنة المتحررة، الطامحة إلى

كسر هيمنة وسطوة الجيل القديم، المتمثل في السلطة الأمويية وهي الموضوع المؤطر لخلفية النص الفيلمي. كما يشير إلى واقع المرأة التونسية، بين ما تتلقاه في المدرسة من قيم المساوة والاختلاف والتعدد، وما تتعرض له في المجتمع من ضغوطات وإكراهات، وهو الأمر الذي دفع بفرح إلى الذوبان في عالم الفن والغناء والموسيقى كنوع من التطهير (الكاتارسيس بالمفهوم الأرسطي) أو الهروب من قيم الإخضاع الاجتماعية والسياسية.

لقد سعت المخرجة ليلى ابوزيد إلى معالجة هذه البنية المتناقضة، عبر تسخير أسلوب سينمائي يلتزم بقواعد التأطير الكلاسيكي، الذي يجعل التقنيات السينمائية خاضعة للموضوع، حيث قامت الكاميرا في الفيلم بمسح الأمكنة، خصوصا أثناء بحث الأم عن ابنتها، بعد اختفائها في محطة الحافلات، حيث كانت ترافقها للسفر والابتعاد مؤقتا عن الأعين والملاحقة البوليسية. فالكاميرا تتلصص على الجميع كدلالة على النظام البوليسي البائد، الذي كان يطل من كل مكان.

وعين الأم الحائرة هي دلالة على الشرود والتيه، الذي يتخبط فيه الفرد في مجتمع ما قبل الحراك والربيع العربي. إنها الكاميرا المفزوعة، تعبر عن الحالة النفسية لذلك الإنسان المضطهد والمطارد، الذي أضمر القلق والخوف، وينتظر الفرصة التي سوف يفجر فيها ذلك الكبت الثقيل، الذي يكبل دواخله بأصفاد السلطة القمعية.

كما يظهر تفاوت المستويات النفسية والاجتماعية للشخصيات، فالأم منشطرة بين ضغط المجتمع ومؤسساته، وكذا خوفها الأمومي على مستقبل ابنتها، والفراغ الذي تركه غياب الاب المتسامح، ما جعل مزاجها يتأرج بين الليونة والشدة والحزم والاستسلام والتقرب والمقاطعة.

أما الفتاة فوضعيتها مختلفة لأنها تسير وفقا لما تمليه عليها قناعاتها الشبابية الحالمة بمعية رفاقها بغد أفضل. استطاعت ليلى أبو زيد أن توظف جل المفارقات التي وسمت المجتمع التونسي قبل الثورة، غايتها الاعتراف بالإنسان وتمكينه من إطلاق النماء والعطاء لديه، اي تحريره وبناء قدراته، وكأن لسان حالها ما ردده آدم سميث (دعه يعمل دعه يسير).

- كاتب مغربي