نسيج نهايات الروايات عند ياسمينة خضرا

2025-11-06 | منذ 2 ساعة

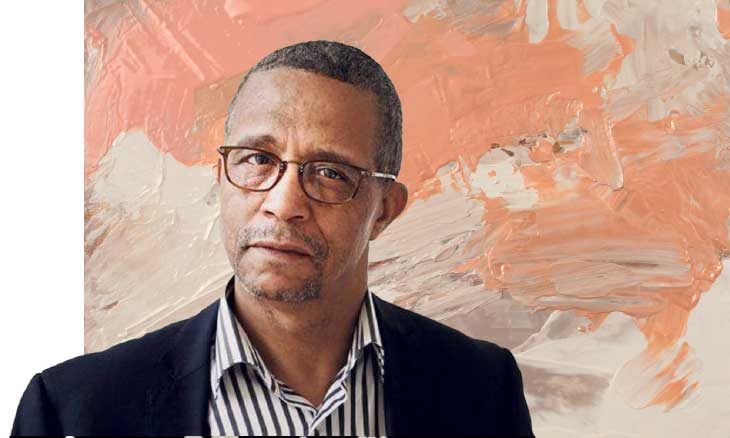

محمد تحريشي*

محمد تحريشي*

تُعد إشكالية البدايات والنهايات من القضايا الجوهرية في نظرية السرد، إذ تشكل البداية ـ حسب جيرار جينيت Gérard Genette في حديثه عن «العتبات» ـ مدخلا دلاليا وجماليا إلى النص، فهي اللحظة التي تُؤسس لميثاق القراءة وتُحدّد أفق التلقي. ولهذا قد يجد بعض الروائيين صعوبة في صياغتها نتيجة ما يُسمّى بالقلق الإبداعي، حيث يتردد الكاتب بين بدائل متنافرة: الافتتاح بالحدث الصادم أو بالوصف المكاني أو بتقديم الشخصية. أما النهاية، فهي على حد تعبير باختين لحظة «إغلاق» تُلزم النص ببلوغ درجة من الاكتمال أو الانفتاح، الأمر الذي يجعلها أكثر تعقيدا من مجرد خاتمة شكلية، بل هي تركيب دلالي يُلخّص المسار السردي ويعيد تأويله. ومن هنا تنشأ المفارقة: فبعض الكتّاب يجدون في البدايات شرارة تدفع النص نحو التشكل، لكنهم يتعثرون عند لحظة الختام بفعل ثقل البنية السردية وتعدد مستوياتها، في حين يتأخر آخرون عند العتبة الأولى بحثا عن افتتاحية مثالية، غير أنّ النص ما إنْ يكتسب ديناميته الداخلية حتى يقودهم إلى خاتمة تنسجم مع منطق الأحداث وتطور الشخصيات.

من خلال متابعتي لأغلب روايات ياسمينة خضرا، فإن تنويع استراتيجيات الإنهاء في أعمال هذا الروائي، يتبدى بوصفه سمة فارقة في مشروعه السردي، إذ لا يكتفي بجعل النهاية محطة شكلية، بل يحوّلها إلى موقف جمالي وفكري وأخلاقي في آن. ومن خلال هذه الصيغ المتباينة، يثبت خضرا أن النهاية في نصوصه ليست مجرد ختام، بل «بنية دلالية وبلاغية» (باختين، أشكال الزمان والمكان في الرواية: مقالات في نظرية الأدب، 1990) تكشف جدلية مشروعه بين المأساة والأمل، وبين المحاسبة الأخلاقية والتطلع إلى خلاص إنساني. وهو ما ينسجم مع ما أشار إليه جيرار جينيت في حديثه عن العتبات بوصفها «لحظة تأسيسية تحدّد أفق التلقي» (Genette, Seuils, 1987)، كما يتقاطع مع رؤية تودوروف الذي يرى أنّ النهاية الروائية تمثل «الاختبار الأخير لانسجام النص وقدرته على الإقناع» (Todorov, Poétique de la prose, 1971).

يشكّل ياسمينة خضرا ظاهرة سردية متميزة من حيث توظيفه للنهايات بوصفها آلية دلالية تتجاوز البعد الجمالي إلى اتخاذ موقف فكري وأخلاقي من ظاهرة الإرهاب. ففي روايتيه «خرفان المولى» و»سنوات كابول» تنتهي الأحداث على نحو مأساوي يحاكم الإرهاب من الداخل، إذ تُبرز الخاتمة بشاعة العنف ونتائجه الكارثية، فيغدو النص بمثابة شهادة إدانة مكتملة الأركان، ولعل شخصية «زان» مفصلية؛ إذ يقول في نهاية الرواية: إنه كالطير الجارح، يجرح فريسته ويتركها تنزف حتى تموت ثم ينقض عليها، ولهذا رفض زان مساعدة رئيس البلدية الجريح وتركه ينزف، واستولى على كيس المال الذي كان في حوزته وغادر المكان. والعبرة هي أن هناك دوما طرفا ثالثا يستفيد من الصراع بين طرفين. غير أنّ هذه الصرامة الأخلاقية تعرف انعطافة في «صفارات بغداد» و»خليل»، حيث يفسح هذا الكاتب المجال أمام يقظة الضمير لدى الفاعل الإرهابي نفسه، فيتراجع عن تنفيذ العملية التي كُلّف بها؛ ففي الرواية الأولى يرفض أن يجعل الفيروس ينتشر في أمريكا، كما هو مخطط له، في حين في الرواية الثانية تغلب الرغبة في الحياة على الرغبة في القتل؛ هكذا قرر خليل، وكأن النهاية تُعيد الاعتبار لإمكانية الخلاص الفردي وإحياء الحسّ الإنساني حتى في لحظات المواجهة القصوى بنظرة تفاؤلية تزرع الأمل في غد جديد. إنّ هذا التباين في أنماط النهايات يكشف أنّ الكاتب يوظفها كأداة بلاغية حاسمة: فهي تارة تؤكد استحالة الإفلات من العقاب الأخلاقي، وتارة أخرى تمنح القارئ ومضة أمل عبر استدعاء لحظة صحو وجودية، تعيد الاعتبار للقيمة الإنسانية في مواجهة منطق العنف.

يتجلّى تنويع ياسمينة خضرا في استراتيجيات الإنهاء الروائي من خلال المقارنة بين روايتيه «الإله لا يسكن هافانا» و «من أجل حب إلينا». ففي الأولى تنحو النهاية منحى وجوديا تراجيديا، إذ تتجسد بوصفها استعارة عن الغياب والانطفاء، حيث يُترك الإنسان في مواجهة قدره بلا عون، في عالم يعلن أفول القيم وتراجع المعنى. إنّها خاتمة مفتوحة على الحزن الفلسفي، تؤطر الزمن بوصفه قوة قاهرة تلتهم الحلم والحياة معا. أما في الثانية، فإن النهاية تنفتح على بعد وجداني خلاصـي، حيث يُستعاد الحب كونه قيمة إنقاذية، تمنح الشخصيات بارقة أمل وتعيد للقارئ إمكانية التشبث بالحياة، حتى وسط العنف والقدرية. يكشف هذا الروائي بهذا التباين عن ازدواجية جمالية وفكرية في مشروعه: فهو حينا يُصعّد البعد التراجيدي لوجود معتم، وحينا آخر يمنح للحب قوة تعويضية تتجاوز الخراب، مما يضفي على نهاياته بعدا جدليا بين المأساة والأمل.

جاء في نهاية رواية «الإله لا يسكن هافانا» ما نصّه: «لقد آمنت، لقد أحببت، ثم أُسدل الستار. إن أعظم التضحيات، وربما أصدقها، هو أن نتسامح مع ما لا يمكن منعه، وأن نستمر في حب الحياة على الرغم من كل شيء. لن أعود على الأرجح إلى سانتا فيه لأستحضر اللحظات الرائعة التي منحتِني إياها، لن أجرؤ على الجلوس فوق الرمال منتظرا أن تنبثقي من بين الأمواج، لن أغفر المآسي التي دمّرتكِ ـ والمأساة الأكبر أن ذلك لن يغيّر شيئا، سأواصل الابتسام لليوم الذي يشرق، وألا أدير ظهري لليل. الآن وقد رحلتِ عني، لن أطلب الكثير من السنوات المقبلة. سأحاول أن أكون في سلام مع نفسي، متسامحا مع ما يصيبني. سأكتفي بالغناء في الحقول للفلاحين وأطفالهم، للناس الذين يتشبثون بالأمل رغم الشدائد. لست بحاجة لأن تُطبع صورتي على غلاف أسطوانة، أو أن يعلو اسمي على ملصق كي أشعر بالرضا. يكفيني أن أمسك بالميكروفون في قبضتي لأمتلك العالم. قبل أيام، وعلى طريق حجري يقود إلى مكان أجهله، بينما كنت أستريح عند جذع شجرة، سمعت أطفالا يغنون «دون فوغو». أرأيت؟ إن موهبتك تنتقم لكِ من سوء حظك. ومن أجلكِ، كنت سأغني «دون فوغو» من أقصى كوبا إلى أقصاها، ولو أتيحت لي مغادرة الجزيرة، لجعلت من قصيدتك الأغنية الخالدة لكل صيف، ولرأيت عبر النوافذ ربّات البيوت يدندن بأبياتك، والفلاح، والجندي، والسائق، والعامل يرددونها معا ليستمروا في التقدم، والكشافة ينشدونها ليشحذوا عزيمتهم، والمواهب الناشئة يعيدونها بشغف ليصقلوا عبقريتهم. في الحقيقة، لا نفقد أبدا ما امتلكناه لحظة حلم، فالحلم يبقى حتى بعد إخفاقه. وكما سينجو حلمي، ستنجو أيضا كلماتي، فحتى بعد صمتي الأبدي ستظلّ تُسمع، سترتفع طويلا بعد موتي فوق الحقول، تنتشر في الليل كبركة، حتى أصير أنا النشيد الأبدي للفرح الذي طالما رغبت أن أكونه».(الرواية)

تنهض نهاية رواية «الإله لا يسكن هافانا» على جدلية الفقد والخلود، إذ يعترف السارد بانكسار حلمه الشخصي وانطفاء حبه، غير أنّ الفن يفتح أمامه أفقا بديلا يخلّد وجوده في الذاكرة الجمعية. فالأغنية التي كان يرددها تتحوّل إلى نشيد تتبناه الجماعة: الأطفال، الفلاحون، الجنود وربّات البيوت، بما يجعل التجربة الذاتية ملكا مشتركا يتجاوز حدود الفرد. ولعلّ ما يميز هذه النهاية أنّها لا ترى في الخسارة نهاية، بل ولادة أخرى للحلم، إذ يظل الصوت حاضرا حتى بعد صمت الجسد، منتشرا في الحقول والليل كبركة، قبل أن يتماهى البطل مع الفن ذاته، ليغدو «نشيدا أبديا للفرح»، بذلك يقدّم ياسمينة خضرا نهاية لا تنغلق على المأساة، بل تفتح النص على بعد أسطوري يجعل الفن خلاصا إنسانيا من الفناء.

تشكل نهاية رواية *Les Vertueux* محطة مغايرة في مسار ياسمينة خضرا السردي، إذ تنحو نحو بعد تصالحي يوحي بترجل البطل في سعيه إلى الاستقرار والطمأنينة، بدل الارتهان إلى دوائر العنف والانكسار، كما في نصوصه السابقة. فالنهاية هنا لا تُقدَّم بوصفها لحظة مأساوية أو خلاصا حالما، بل بوصفها اكتمالا للتجربة الإنسانية عبر نزوعها إلى السكينة والاتساق الداخلي، وبذلك يتحول ختام الرواية إلى فعل تأملي، يوازن بين عنف الواقع وقيمة الانسحاب الواعي منه، مما يضفي على النص بعدا وجوديا جديدا، ويعكس في الوقت نفسه نزوع الكاتب إلى تنويع استراتيجيات الإنهاء بما يمنح كل رواية خصوصيتها الدلالية والجمالية. ولعل اختيار الاستقرار بالقنادسة، اختيار له مبررات فنية وجمالية ونفسية، فهي تمثل الملاذ الأخير للصفاء والنقاء وراحة البال، خاصة لما يلتحق به ابنه الذي لم يكن يعرف له مكانا.

*كاتب جزائري