القارب الأخير

2025-10-13

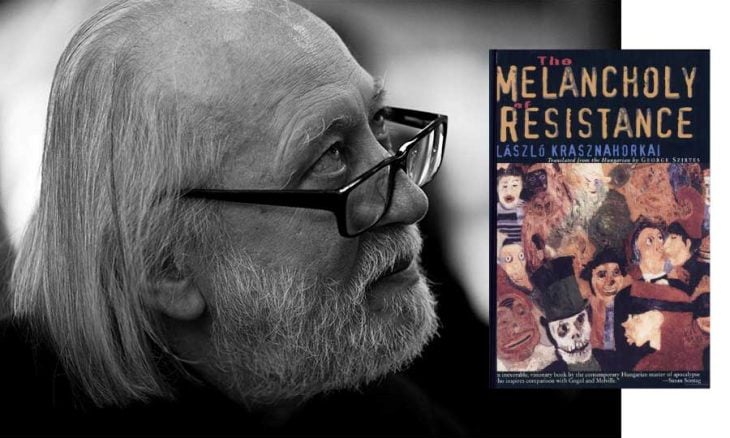

للروائي لاسلو كراسناهوركاي - ترجمة : ملاك أشرف

للروائي لاسلو كراسناهوركاي - ترجمة : ملاك أشرف

انطلقنا بينما لا يزال الظلام يغلف المكان، وعلى الرغم من إدراكنا أن التفاؤل في مثل هذا التوقيت أقرب إلى السذاجة، خصوصاً في هذا اليوم وتلك الساعة التي لا يفرّق فيها الليل عن النهار، فإننا ظللنا نؤمن بأن الفجر سيأتي، كما في كُلّ يوم، وستشرق الشمس، ويغمر الضوء الأرض من جديد.

كُنّا نأمل أن يأتي ذلك الصباح، ببساطته؛ لنكون هناك معاً، نرى بعضنا، نلمح وجوهنا المتعبة، عيوننا المنتفخة، وتجاعيد الرقاب التي طواها الزمن. كُنّا نريد أن نرى الماء يتلوى خلفنا قبل أن يعود إلى هدوئه، وأن نشاهد المباني المهجورة على أطراف الرصيف، والشوارع الخالية، التي لم يطأها أحد، والضفاف المائلة التي تهدد بالسقوط في أي لحظة خلف المدينة. انطلقنا في الظلام، على الرغم من ندرة لقاء أحدنا بالآخر.

1

– «مرحباً يا سيدي! هل هذا هو الطريق المؤدي إلى الرصيف المؤقت»؟

– «همم، رُبّما».

– «أعتقد أنك لم تفهمني جيداً.. على أي حال، لا بأس، قد تكون محقاً».

– «كفى. توقف عن إزعاجي».

– «لا تهرب، كُلّ ما أردته هو.. أقصد، بما أننا التقينا الآن، ألا يمكنك مساعدتي؟ أنت لا تحمل سوى تلك الحقيبة الصغيرة، بينما أنا مثقل بهذه الحقائب الضخمة»..

– «أنا على وشك التخلص من هذه الحقيبة الصغيرة، وعلى وشك التخلص منك أيضاً. أظنّ أن كلامي واضح تماماً، أليس كذلك؟».

وعندما صادف أن التقينا أحداً في طريقنا إلى أرصفة نهر الدانوب – إن حالفنا الحظ حقّاً بأن نمرّ بشخص، أو يمر بنا أحد – كانت تلك الظلال الباهتة الشبحية للأشخاص الآخرين ضرورية للغاية؛ إذ لم يكن لدينا سواها لنقيس بها موقعنا في الظلام. أما أضواء سيارات جيب فرقة EVA التي كانت تمرّ بسرعة جنونية، فلم تكن لتساعدنا في التوجيه، بل كانت تعيق الرؤية أكثر ممّا تنيرها. وفي ظل هذا الوضع المربك والمحفوف بالمخاطر، لم يكن في إمكاننا الاعتماد على العادة أو التكرار لإرشادنا. في نشوة انتظارنا للإعلان عن موعد المغادرة أخيراً، عبر مكبرات الصوت عند الفجر، أو عبر منشورات مكتوبة بخطّ اليد على الجدران – بعد كُلّ ذلك الترقب المرهق خلال الأسابيع الماضية – انطلقنا من دون أن نكترث لمراسم الصباح المملة، التي باتت مؤخراً مضطربة وعشوائية إلى حدّ لا يُحتمل. جئنا من كُلّ أنحاء العاصمة، من أقرب الأحياء وأبعدها، ولكن من الأماكن ذاتها التي آوتنا جميعاً: من تحت الأرض، كالجرذان التي بقدرتها المذهلة على البقاء، أصبحت لنا مخلوقاً مقدساً، ورمزاً وحيداً للنجاة في الأشهر الماضية. خرجنا من السراديب والجحور، من الحفر القديمة، من أنفاق المجاري، من مخازن الإصلاح، من أعماق الحمامات التركيّة، من محطات المترو، وحتى من أقبية الصرف الصحي التي بدت الأكثر أمناً على الإطلاق. تسلّلنا جميعاً نحو الرحلة، بعضنا محمّلاً بحقائب جهزها مسبقاً، وبعضنا الآخر بلا شيء على الإطلاق. لكن من المبالغة القول، إن الشوارع كانت مكتظة، فكما اتضح لاحقاً، لم يتبقَ في المدينة سوى ستين شخصاً فقط..

كان محقاً تماماً حين اعتقد أن قارباً متوسط الحجم على نهر الدانوب سيكون الخيار الأنسب. لم يكن في الأمر ما يثير الذعر سوى حجمه، وهو ما أقلق بعضنا فقط قبل الإبحار، إذ سرعان ما أدرك كُلّ واحد منّا، وبشكل قاطع، أن النقل المائي هو الحل الوحيد المتبقي، بعد استحالة السفر براً أو جواً. حتى لحظة وصولنا إلى الأرصفة، كانت الأمتعة هي شاغلنا الأكبر: مدى جدواها أو عبثها، تلك التوليفة الفوضوية من الحقائب، وصناديق الكرتون، والحقائب اليدوية. ففي البداية، جُمعت أشياء مفيدة بمنطق عمليّ بديهي، لكن بمرور الوقت، استُبدلت تدريجياً بأغراض ذات طابع شخصيّ أكثر. هكذا، أخذت ساعة الوقواق المعطّلة مكان الملابس الداخليّة الصوفيّة، وحلّت ملصقات علب الكبريت محل الدقيق وشوكولاتة الطبخ، وبدا حامل سجائر خشبي في الأيّام الأخيرة أكثر أهمية من موقد رحلات، وصارت بعض أصداف البحر أغلى من أقراص الصداع. ومع إدراك الجميع أن كلتا الطريقتين – العمليّة والعاطفيّة – لا جدوى منهما تماماً، جاءت ردود الفعل متباينة: جرّ بعضهم أمتعتهم الثقيلة عبر المدينة، ليصلوا منهكين، على وشك الانهيار، بينما وصل آخرون بلا شيء سوى قبضات مشدودة تُمسك بما لا يُرى، دلالة على شيء واحد على الأقل لم يكن بوسعهم التخلي عنه. وصلنا إلى «الرصيف المؤقت» واحداً تلو الآخر، ونحن مقتنعون – على الرغم من أن عددنا لا يتجاوز الستين – بأننا لا نمثّل إلا الطليعة، مقدّمة لشيء أكبر لم يتّضح بعد.

أثار القارب أكبر موجة من الذعر في نفوسنا، إذ كان راسياً في صمت مطبق وسط الظلام. كان الذعر عميقاً إلى حدّ لم تستطع لحظة الارتياح الخاطفة تبديده، تلك اللحظة التي شعرنا فيها، عند اقترابنا من نهاية الشارع المؤدي إلى الرصيف، بأننا لم نُخطئ الطريق، وأن هناك فعلاً شيئاً ما يطفو على سطح الماء. لكن ما إن هدأ هذا الاطمئنان العابر، حتى حلّ محله قلق أشدّ، إذ بدا «قارب الدانوب متوسط الحجم» أقرب إلى حطام عائم من كونه سفينة صالحة للإبحار. رُبّما في وقت ما رأت فيه وكالة سفر أنه مناسب لنزهة مدرسيّة، كبديل رخيص لرحلة بحريّة، لكن ذلك الزمن قد ولّى منذ وقت طويل، فقد بدا القارب غارقاً في الماء، وكأنّ ثلاثة أو أربعة ركاب إضافيين فقط كفيلون بإغراقه نهائياً. كانت الأمواج تتسلق جوانبه بشراهة. زادت المخاوف حدّة عندما لاحظنا غياب أي حركة على متنه؛ لا أثر لأي ضابط من طاقم EVA، وغرفة القيادة كانت مظلمة وفارغة تماماً، كما الأرصفة المحيطة التي رمقناها عبثاً بأبصارنا. وبينما كُنّا ننتظر على أمل أن يظهر أحدهم على الممرّ أو تصل مركبة EVA لبدء إجراءات التحقق من الهويات، تعمق توجسنا أكثر فأكثر. كُلّ نظرة فاحصة تكشف لنا عيباً جديداً في السفينة: ثقب دائري واسع قرب المقدمة بدا كأنه أثر لقذيفة، عدة ألواح مفقودة من المؤخرة، نوافذ القيادة محطمة، والمراسي الخشبية بدت متآكلة تماماً. حتى الأعمدة المعدنيّة كانت مائلة عن قواعدها، وكأنها اقتُلعت في صمت.

كُنّا كحيوانات تحت الأرض، نقف متجمدين في وجه الريح العاتية، نتمتم بالسخط ونكتم الغضب. كُنّا نعلم أن أي تدقيق إضافي في حال السفينة البائسة قد يُشعل شرارة التذمّر ويحولها إلى غضب حقيقي، غير مبرر، لكنه بالتأكيد خطر.

وهكذا، بدأنا في تفريغ انفعالاتنا بالكلمات لا بالأفعال، نوجّه إليها السخرية والانتقادات اللاذعة، وكأننا نجلدها بالحديث. لم تُصَب السفينة بأي ضرر، لكنها نالت بذلك نوعاً من الحصانة الرمزية، فيما شعرنا نحن بلذّة مؤقتة من التمرّد الخفيف، كما لو أننا استعدنا جزءاً من حريتنا المسلوبة. حتى أولئك الذين ظلّوا صامتين في البداية، راحوا يشاركون بإعجاب في سيل التعليقات التي انطلقت، وترددت عبارات مثل «وعاء عفن صدئ»، «سفينة شحن بالية»، بل حتى «قارب مهلهل»، الأمر الذي أضفى على السفينة طابعاً مألوفاً، وحرّك شيئاً من المحبّة نحوها، كما لو كانت شيئاً صغيراً محفوظاً في الجيب، نحمله معنا من دون تفكير. وبحلول اللحظة التي ظهرت فيها سيارتا جيب تابعتان لـ EVA من الشارعين الجانبيين المؤديين إلى رصيفنا، وتوقفتا بجوارنا بصوت صرير مفاجئ، كُنّا قد اقتنعنا جميعاً بشيءٍ واحد: «قاربنا لن يخذلنا».

لم يكن لوصولهم المفاجئ وقع الصدمة، بل أثار فينا نوعاً من الرضا الساخط. لم نُظهر القلق، بل كأننا كُنّا ننتظر هذه اللحظة. ومع أن الملازم المسؤول اضطر إلى الصراخ مراراً حتى نقف في الصف المزدوج الإلزامي، إلا أن الانصياع لم يكن بسبب الخوف كما في السابق، حين كان مجرد ظهور زي رسميّ كافياً ليُجمد الدم في عروقنا. تلك الأيّام كانت قد ولّت، مع انسحاب هيئة الأركان العامة وغالبية القوات، ولم يتبقَ سوى هذه الفرقة، التي تحمل الاسم فقط، لتنظيم ما بقي.

بعد إجلاء من تُركوا خلفهم، انهار النظام كُلّياً، وسادت الفوضى والارتباك. الشباب الذين كانوا في السابق يرتعدون من رؤية الزي العسكريّ، ارتدوه الآن بلا تردد، كنوع من الاستعراض أو العبث، ولم يعودوا يعيرون اهتماماً للمترجمين، إذ لم تكن هناك حاجة للكلمات لبدء النهب. لذلك، لم يكن مستغرباً أن كُلّ ما تبقى من عنف الماضي وقسوته لم يكن سوى صرخات مشوشة بلا معنى، وكُلّ ما بقي من صرامة التحركات القديمة، كان مشهداً فارغاً، بلا فاعلية، مليئاً باليأس والعبث. ومع إدراكنا من التجربة أن الآلة التي كانت تعمل بدقة في الماضي أصبحت الآن محاكاة باهتة لما كانت عليه، كُنّا نأمل أن يُنجزوا على الأقل الإجراءات الشكلية الباقية بسرعة، ولو لمرّة واحدة، خاصة في ظل عبثية الموقف. لكن العكس حدث: لم يحدث شيء لفترة طويلة. ثمّ نزل من إحدى سيارات الجيب أربعة أو خمسة مدنيين واقتيدوا مباشرة إلى متن السفينة، مروا بنا من دون أن يلتفتوا إلينا، رؤوسهم مطأطأة وخطاهم متعثرة. بعد ذلك، بدأ تفتيش الأمتعة بدقة، وعندما لم يجدوا فيها ما يرضيهم، ألقوا عدداً منها في الماء، في نوبة غضب عشوائي.

راحوا يتجولون بيننا، يتوقفون أحياناً خلف أحدنا بلا سبب واضح، لكنهم لم ينجحوا في ضبط أي شخص متلبساً بهمسة أو مخالفة، فضلاً عن جريمة أكبر. كان عجزهم محبطاً؛ لأنه أثبت أنهم لم يدركوا أن المقاومة القديمة التي كانت تدفعنا للعناد، قد تحولت الآن إلى خضوع تلقائي واستعداد للتعاون، مهما كان مؤلماً أو بلا جدوى.

2

«يا لنا من حمقى، تباً! قل لي فقط، ما الجدوى من تجاهل القارب الأول لننتهي الآن على ظهر الأخير؟»

«ألا ترى؟ في النهاية، كان ذلك هو..»

«كفى. إنهم يقتربون».

كان لذلك وقع مُربك على منظمة تقوم على فكرة أن استمرار التحدي أهم من تحقيق النصر ذاته لبقائها. وحين اصطدمت أخيراً بعبثية الموقف، لم تجد مفرّاً سوى بدء التحقق من الهويات فوراً. لذلك طُلب منا الاصطفاف مجدداً، هذه المرّة في صفٍّ واحد مقابل الممرّ، لكنهم لم يعودوا يهتمّون بأن الصفّ لم يصمد لأكثر من دقيقتين، وأننا بدونا كجماعة مرهقة مشتّتة الذهن أكثر من كوننا صفاً منظّماً من الأفراد. وكان التحقق من هويتنا عبئاً أثقل عليهم ممّا كان علينا، إذ لم يعدّ يعنينا كثيراً أي بطاقة ستجتاز الفحص: لم تعد هوياتنا تعني شيئاً فعلياً، ولم تخفِ أوراقنا شيئاً يُذكر، فلم نعد نفرّق بين الحقيقي والمزيّف. بدا لنا أن أي اسم أو معلومة قد تفي بالغرض، إذ لم نعد نعلم أيها سيكون «المناسب»، لذلك، وقد جمعنا عدداً كبيراً منها، قررنا الاحتفاظ بها جميعاً. أما القارب، الذي صعدنا إليه واحداً تلو الآخر، فلم يُظهر أي إشارة على أنه يستعد للمغادرة. على الرغم من أن الضوء كان مضاءً في غرفة القيادة، إلا أن رؤية مدنيين يتحركان داخلها بتردد لم توحِ بالكثير من الثقة؛ بدا وكأنهما يعبثان بالأزرار والمقابض من دون دراية، على أمل أن يفعلا الصواب بالمصادفة. أما بقية الطاقم، فقد اختفوا داخل مخزن السفينة، غالباً بحجة إصلاح الأعطال، لكن من الواضح أن أول ما فعلوه كان العثور على ركن هادئ للنوم خلال الرحلة (وقد تأكد لاحقاً أنهم فعلوا ذلك فعلاً). في خضم هذا المشهد المربك، كانت المفاجأة الحقيقية أننا، وبعد نصف ساعة تقريباً، شعرنا بهزّة خفيفة.

ثمّ، من دون أن نترك مجالاً لأي شك، دوّى أول هدير للمحركات تحت أقدامنا. تبادل المدنيان في غرفة القيادة نظرات الموافقة والارتياح، ومع تلك الإيماءة، انتقل إلينا بعض من شعورهما المبهج؛ إذ بدا وكأنّ المحركات – على الأقل – ستؤدي ما هو مطلوب منها. وفي تلك اللحظة، حين لم يعد هناك ما يعيق مغادرتنا، بدأ مجرد التفكير في البقاء يثير فينا القشعريرة. والغريب أنه، ما إن أصبح الانطلاق ممكناً، حتى فقدنا صبرنا تماماً. فجأة بدا لنا أن المغادرة الفورية ضرورة لا تحتمل التأجيل. أصبحت اللحظات التالية لا تطاق، خاصةً أننا كُنّا واثقين من أن عدداً كبيراً ممن يُفترض أن يصعدوا معنا لم يصل بعد؛ ما يعني أننا على الأرجح سنُضطر للانتظار لساعات. وممّا زاد من قلقنا، أن المشهد الخارجيّ أكّد هذا الظنّ: فقد كانت المركبات الاستكشافيّة متوقفة في أماكنها بلا حركة، تحيط بها السيارات بصمت مطبق، وكأنّ لا شيء على وشك الحدوث، بل حتى بعضهم أضاء سجائر، ممّا جعلنا نعتقد أنهم أيضاً يستعدون لانتظار طويل، لكن تبين أن الأمر لم يكن سوى إجراءات أمنية روتينية. لم يخطر ببالنا هذا الاحتمال إطلاقاً؛ وقفنا نحدق بقلق وتوتر في مداخل الطريقين المتوازيين المؤديين إلى رصيفنا، وتملّكنا الاشمئزاز تجاه أولئك الذين رُبّما كانوا الآن يستيقظون ليصلوا إلى المرفأ، في توقيت لا يعلمه إلا الله. بقينا هناك كأننا نراقب مداخل الأنفاق المظلمة التي سينبثق منها شخص ما في النهاية. مع مرور الوقت، كُنّا سنرضى حتى برؤية شخص واحد فقط يعبر ذلك الشارع؛ وتحول كرهنا سريعاً إلى قلق، إذ أصبحت فكرة عاصمة مهجورة تماماً لا تُحتمل. ضغط البعض على السور، وبدأت رؤوسنا تتشتت من شدّة التوتر، لكن كل ذلك كان بلا جدوى؛ لم يأتِ أحد. ثمّ، أشار ملازم العمليات خارج المركبة بازدراء إلى المدنيين الآخرين..

(يبدو أنه اختفى في عنبر السفينة) بعد أن أُلقيت المرساة ورفعت، وقفنا جميعاً على سطح السفينة وأعيننا مركزة على مداخل الشوارع، غير قادرين حقّاً على استيعاب أننا أخيراً في طريقنا. كُنّا بحاجة إلى وقت لنستبدل ذلك العبث الذي يوحي بأن أحداً سيبقى هُنا إلى الأبد مع الآخر: جنون المدينة المهجورة والفارغة. تنفس بعضنا بحريّة أكبر بعدما فقدنا رؤية سيارات الجيب والفرقة غير المبالية، وحاولنا التعبير عن ارتياحنا، لكن معظمنا لم يهدأ إلا عندما أدركنا فجأة، وفي وقت واحد تقريباً، أن الفجر بدأ يشق طريقه. استقررنا في المؤخرة وحول غرفة القيادة، وحاولنا أن نرتاح قدر الإمكان، ثمّ حاول بعضنا – على الرغم من قلة النجاح – الدخول في حديث مع المدنيين للحصول على فكرة، ولو ضبابية، عمّا ينتظرنا في الساعات المقبلة، ولنتأكد ممّا إذا كُنّا سنتوقف أم لا.

3

– ما رأيك في هذا؟ ليس لدينا ساحل، ومع ذلك سنغادر عن طريق الماء! أليس هذا عبثاً تماماً؟

– دعني وشأني!

– يا لها من مهزلة!

– كلمة أخرى وأركلك في النهر.

4

– عذراً، هل يمكنك إخباري أين القبطان؟

– نعم؟ ماذا تريد؟

– أبحث عن القبطان، هل أنت القبطان؟

– هيا، ابدأ العمل.

– إذن أنت القبطان؟ لا تبدو كبحار.

– لست بحاراً.

– لكنك قلت للتو إنك القبطان.

– لست بحاراً، ألا ترى أن لديّ أموراً لأقوم بها؟

– لكن.. يجب أن أتحدث إلى القبطان.

– فلماذا لا تذهب وتبحث عنه بنفسك؟ أعتقد أنك ستجد واحداً. ابتعد عن هُنا.

قبل الحدود أو بعدها، حاولنا تقييم ما إذا كان هناك أي أمل في بناء نوع من الألفة على متن قاربنا الذي يعمل تحت سلطة EVA لكنه يخلو من وجودهم الفعليّ. لم يكن فشل محاولتنا مفاجئاً، ولم نكن واثقين ما إذا كان ذلك أفضل أم لا؛ لأننا لم نكن نعرف شيئاً يقينياً. تناول بعضنا الذين جلبوا طعاماً قليلاً من وجباتهم، نام بعضهم، ثمّ شاهدنا معاً الريف يمرّ ببطء: دوامات المواقع المهجورة للمراقبة، ونقاط المراقبة الشبيهة بالفراشة ترتفع في الأفق، ومدرجات الهبوط القديمة المتشققة من الجفاف، وأشجار الصنوبر المحترقة التي تحولت إلى رماد على المنحدرات البعيدة. استمعنا إلى عواء الريح، وخفقان المحركات المتكرّر، ورذاذ النهر على هيكل القارب المتضرر، بينما كان الصمت الهادئ نادراً ما يُكسره، لكنه كان بمثابة تحذير مبهم لمن هم أكثر تعباً بيننا. أبحر قاربنا بهدوء عكس التيار، وبما أن مصير الآخرين كان مشابهاً لمصيرنا، حتى لو لم تكن طرقهم كذلك، سرعان ما تحول اهتمامنا إلى الأشياء التي تمرّ بها الرحلة: أحواض صدئة جرفتها الأمواج إلى الشاطئ، وثلاجات ومواقد زيتية مهجورة على صخور النهر، وأشجار مكسورة، وإطارات سيارات وكراسي، وبراميل صفيح وألعاب بلاستيكية، وجثث غزلان وكلاب وخيول تطفو في المياه، حتى وجدنا أنفسنا نحدق في كُلّ ما يظهر من حولنا بفضول متزايد، إلى أن أدركنا..

5

«مهلاً! هذه هي النهاية، القارب يغرق!»

«يا إلهي، أيها المجري اللعين، اخرس! أخيراً هناك شيء لا يغرق، وهو يصرخ مثل خنزير محاصر».

كان فضولنا في كثير من الأحيان مدفوعاً فقط باتجاه انجراف الأشياء حولنا. سرعان ما غلبنا التعب؛ فمن استطاع أن يغطي نفسه فعل، ومن لم يستطع، بحث عن ركن محمي على سطح السفينة ليتكئ عليه، وأيديهم في جيوبهم. بقي المدنيان مستيقظين في غرفة القيادة المضيئة، يراقبان مقدمة السفينة وهي تخترق بهدوء ورضا سطح الماء الهادئ أمامنا. ما زلنا مرهقين وممتلئين بالذهول عندما حلّ الليل مجدداً، وكان التذمّر المكتوم هو ردّ فعلنا الوحيد، حتى نظر أحدنا فجأة نحو الأعلى، وقف مسرعاً إلى المؤخرة، وأشار إلى الريف المظلم المغطى بالسخام الذي يختفي بعيداً عنّا، وصاح بارتياح مرير: «أيها الناس! تلك هي المجر التي تركناها خلفنا للتو».

*هذه القصّة المترجمة هي واحدة من أعمال الروائي المجريّ لاسلو كراسناهوركاي، الحائز جائزة نوبل للآداب لعام 2025، وقد كتبها عام 1986 في أثناء رحيله من المجر متجهاً إلى برلين.

*كاتبة وترجمة عراقية