القلق النفسي وهاجس الحرية في رواية «ميثاق النساء»

2025-09-11

ملاك أشرف*

ملاك أشرف*

يتجسد القلق النفسي في الرواية من خلال شخصيات تخوض صراعاً داخلياً ناتجاً عن غياب الأمان، أو الخوف من المستقبل، أو الشعور بالاغتراب عن الذات والآخرين. ويظهر هذا القلق في الحبكة عبر لحظات التردد والانكسار، والإحساس بالعبثيّة.

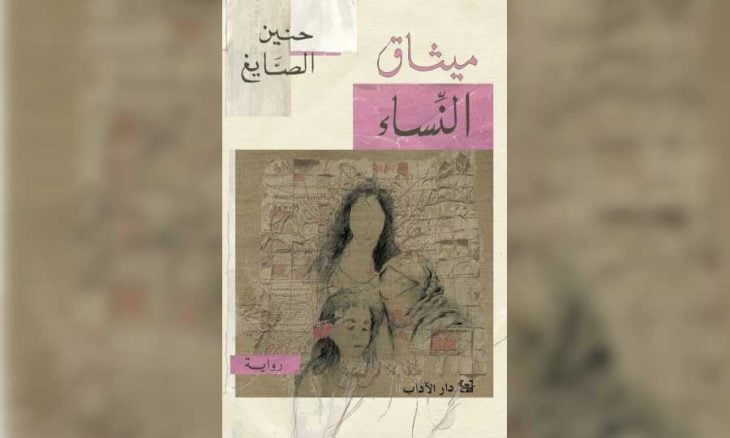

تفتتح الكاتبة اللبنانية حنين الصايغ روايتها «ميثاق النساء» باعتراف يكشف طبيعةَ الراوية وحالتها المستمرّة، إذ تقول: «كان القلق يتملكني ويجعلني لا أثق في أي خطوة أقوم بها، ولكني كنت أتظاهر بالقوة. وهذا التظاهر يحتاج إلى الكثير من الطاقة، الطاقة التي أحتاجها أصلاً لأقوم بكُلّ خطوة ولألفظ كُلّ كلمة ولأفكر بوضوح». تبدو الشخصية الرئيسية في هذا النصّ عالقة بين وعيها بضعفها ومحاولتها الادّعاء بالقوة؛ ما يكشف عن ازدواجية حادة بين داخل هشّ وخارج متماسك ظاهرياً. هذا التناقض يستنزف طاقتها، إذ يصبح التظاهر بالقوة عبئاً مستمراً يعيق قدرتها على العيش والتفكير. لا يُصوّر القلق هنا كحال عابرة، بل كقوة طاغية تُقيد الإرادة وتحاصر الذات. وعلى الرغم من شفافية التجربة وصدقها، يميل السرد إلى المباشرة في التعبير؛ مما يقلل من التلميح الرمزي، لكن هذه المباشرة الصريحة تمنحه بعداً وجودياً صادقاً يعكس أثر القلق في زعزعة التوازن النفسي للشخصية.

تدفع الصايغ بشخصيتها الرئيسية «أمل بو نمر» إلى الاسترسال في سرد مخاوفها وقلقها، وهي ترسم ملامح رؤيتها الخاصة لمدينة بيروت: «وأنا أنظر من النافذة. شعرت بأنَّ المدينة تمرّ من أمامي على شاشة، ولست أنا من يمرّ بها. أعرف هذه المدينة شبراً شبراً؛ معرفةً فيها الكثير من الألفة والأمان، ولكنها معرفة تجعل المدينة مملَّةً ومتوقعة، لدرجة تبعث على الموت. فالميت وحده لا يتغير حين وصلنا التقاطع في آخر سوق عاليه، وبدأنا انحدارنا نحو الساحل، أخذت معدتي بالانقباض وبدأ الغثيان يزداد كانت التفافات الطريق كثيرة وكذلك أفكاري ومخاوفي. عشرات السيناريوهات كانت تدور داخل رأسي». تميل الكاتبة في تصويرها للقلق النفسي إلى إظهار ازدواجية النظرة نحو المكان، بين الألفة والملل، والأمان والموت، مع إظهار التوازي بين معاناة الجسد واضطراب الفكر، مثل الغثيان والمخاوف. وبهذا تضع القارئ أمام تجربة اغتراب وانفصال عن الواقع، تتحوّل فيها المدينة إلى مشهد يُراقب عن بعد، لا يُعاش من الداخل.

تتفاقم مخاوف البطلة وتوتراتها، كُلّما أفصحت عن انتمائها الطائفي كدرزية، فكُلّ سؤال يتعلق بهويتها أو وضعها الزوجي يزجّ بها في مأزق وجودي يبدو بلا نهاية، ولهذا عبّرت قائلة: «لم أختبر خوفاً أقسى من ذلك الذي ينتج عن شعوري بالدونية وعدم الاستحقاق. كنت أشعر بأن ما أصبو إليه أكبر مني ومن قدراتي بكثير، ولكن شيئاً ما في داخلي أصر على أخذ هذا الطريق». يوضح هذا الصراع الداخلي التوتر بين الرغبة في التقدّم والوعي بالقيود الذاتية، حيث يتحوّل الطريق الذي تسلكه الشخصية – المرتبط بانتمائها الدرزي – من مجرد مسار جغرافي إلى رمز للمواجهة والتحدي الشخصي.

ما مرّت به أمل من ألم واضطراب في الضيعة الدرزية، التي نشأت فيها شكّل أساساً لنظرةٍ مشوشة وغير مستقرة للحياة، بدءاً من إهمال تعليمها في شبابها، وصولاً إلى الحروب والصراعات مع الطوائف الأخرى، التي أعلنت عن فظاعتها بقولها: «لا يؤمن أبي بالطب الحديث ولا بالأطباء الذين كانوا في متناول أهل قرانا. معظم الأطباء القريبين من ضيعتنا كانوا من الطوائف المسيحية، وكانت لهم عياداتهم الخاصة في الضّيع المجاورة الموزعة بشكل عشوائي بين الدروز والمسيحيين. كان من الصعب على أبي أن يصدق أن طبيباً مسيحياً سيطبّب ويشفي مريضاً درزياً بأمانة. فذاكرة الحرب وفظاعة الجرائم التي ارتكبت من الطرفين، والتي طالت عائلة والدي وصنعت مأساتها، كانت كفيلة بغرس الكراهية في قلبه».

تسلّم والدها جثمان شقيقه عماد بعد مقتله في الحرب الأهلية، وقد أخفى عن والدته ما رآه من آثار تعذيب شديدة تغطي جسده. فصار يتحاشى التعامل مع المسيحيين، لاسيما الأطباء، ويفضّل التداوي بالأعشاب والوصفات التقليدية على زيارة العيادات. وقد ورث هذا الخوف من والدته، التي بقيت تتحدث عن الحرب لسنوات وكأنها لم تنتهِ، وكانت تنتفض كُلّما طرق أحد الباب؛ خشية أن يكون من المخابرات الإسرائيلية. وهكذا انتقلت مشاعر القلق والخوف إلى البطلة، التي نشأت في عائلة مشبعة بالهواجس والضياع. وهذا يُظهر أيضاً كيف يمكن للذاكرة الجماعية والصراعات الطائفية أن تُشكّل المعتقدات والقرارات الفردية، حتى في أبسط تفاصيل الحياة الصحية. فقد تركت التجربة القاسية التي عاشتها أمل في الضيعة أثراً عميقاً في وعيها، لم يقتصر على واقعها اليومي، بل امتد ليؤثر في نظرتها للحياة ككُلّ؛ ما أضفى على حياتها شعوراً دائما بالارتباك وفقدان الأمان.

يتّضح أن جذور مأساتها تعود إلى ماضٍ بعيد، وهو ما صاغته لنا الراوية على النحو الآتي: «كُنّا نعيش في بيت واحد داخل حقائق منفصلة. كانت الحرب لا تزال هناك في واقع جدتي، وكان العداء مع المسيحيين لا يزال هناك في واقع أبي. وكُنّا أنا وأخواتي في الجوار، نبني حقائق موازية في ظل ما نرى وما نسمع، في ظل ما سيبقى في غرف لا وعينا المظلمة، وما سنتمسك به كتعويذة نجاة مدى الحياة».

يتبيّن هنا تنوّع التجارب الإنسانية داخل العائلة الواحدة، حيث يعيش كل فرد «حقيقته» الخاصة، المتشكّلة من تأثيرات الماضي ودرجة وعيه أو لاوعيه بها. ومع ذلك، حافظت على علاقة متينة ببيروت وما يحيط بها من ضيع، فكانت تعود إليها لتتأمل بحرها وتواصل تعليمها؛ لذلك استمرّت في وصفها بما يليق بها: «كان نزولي إلى بيروت هذه المرة أشبه بسقوط براشوت تصاحبه دقات قلب سريعة وخوف من ارتطام لا تقوى عليه ساقاي. كانت بيروت جميلة. أجمل مما رأيتها في كُلّ مرّة، بل كنت أشعر بأنني أراها للمرة الأولى، وأنا أتأمل البنايات القديمة التي تركت الحرب آثارها على بعضها بشكل ثقوب تدخل إليها طيور وتخرج منها مراراً وتكراراً؛ كمن يبحث عن شيء بينما هو يهرب من شيء آخر». وعلى الرغم من الندوب التي خلّفتها الحرب على أبنية بيروت، تواصل المدينة حياتها، كما تفعل الطيور التي تعبر الثقوب في جدرانها ذهاباً وإياباً. تظل بيروت – في نظرها – نابضة بالجمال والتجدد، رمزا للثبات والتحدي في وجه الزمن والصعاب.

تفكر أمل، التي تحمل انكسارها في أعماقها، في تلك اليد الغائبة التي لم تُربّت على كتفها، ولم تحتوِ ضعفها. تفكر بخوفٍ لم يعرف لمسةً ولا صوتاً يبعث الطمأنينة، ذلك الخوف الذي لازمها منذ زواجها المبكر، حين اختارت الهرب من عائلتها القروية سعياً لإكمال تعليمها، وحتى ترددها على بيروت طمعاً بتحقيق أحلامها. لم تفقد صوتها دفعة واحدة إثر حدث جلل أو مأساة مفاجئة، بل تسلّل الصمت إليها ببطء، في كُلّ مرّة تتظاهر فيها أن شيئاً لم يحدث، هرباً من مواجهة زواجها البارد والفجوة التي تفصلها عن تجربة الأمومة. ومن هذه المرحلة الضبابية بدأت مشكلتها مع ضوء النهار، الذي بات بالنسبة لها فضيحة تكشف ملامحها على العلن. مضت حياتها بصمت وانسحاب، لا تتحدث إلا عند الضرورة، إذ كانت تؤمن بأن كثرة الكلام غالباً ما تكون محاولة للهروب من المشاعر والأفكار، وهو ما لا ينطبق عليها. من يلتقيها يلمس هدوءها وجديّتها، من دون أن يعني ذلك أنها كئيبة، على الرغم من أن تجارب معينة غيّرت نظرتها إلى نفسها إلى الأبد. فقد نشأت في عالم الدروز المغلق، حيث لا يُرى سواهم، ولا يُعترف بانتماء خارج دائرتهم. تجاوزت أمل العديد من القواعد المفروضة عليها، ضمن بيئتها الدرزية، ووضعت لنفسها «ميثاقاً» خاصاً، لا يشبه ميثاق الطائفة ولا ميثاق الزوج. من خلاله، تمكّنت من التفاوض مع الحياة بشروطها: في الزواج، والتلقيح، والأمومة، بما ينسجم مع أحلامها في بيروت. دفعت ثمناً باهظاً، لكنها في النهاية أنقذت نفسها من الاستسلام للتقاليد، وعايشت تجربة الوحدة، حتى مع عائلتها الصغيرة، واختبرت ما يعنيه أن تبني حياتك بنفسك.

الذي منح أمل القدرة على مقاومة الحياة الجامدة التي وجدت نفسها عالقة فيها بعد زواجها من سالم وإنجابها لرحمة، كان العلم، والشِّعر، والتظاهر بالقوة. أما سائر الظروف والتفاصيل فكانت تدفعها نحو الموت، ولذلك قالت: «إنّ التظاهر هو الجسر الزجاجي المعلق فوق وادي خوفي، والذي سينقلني إلى حيث أريد أن أكون. كُلّ ما عليّ فعله هو ألا أنظر إلى الأسفل، وألا أسمح لتلك الأودية تحت الجسر بجذب نظري إليها مهما علا صوت الريح في قعرها». كان الحل الأمثل بالنسبة لها هو الاستمرار في التظاهر بالقوة وتجاهل مخاوفها، كطريقة للعبور إلى المكان الذي تريد أن تكون فيه، سواء كان حياة أفضل أو تحققاً لذاتها. فالنجاة لم تكن واقعية بقدر ما كانت فعلاً داخلياً وإرادة لصناعة وهم القوة، حتى يصبح هذا الوهم وسيلتها الوحيدة للاستمرار.

لا يمكن الحديث عن وجود كيان موحّد يُسمّى «المجتمع الدرزي»، فمع قلّة عدد أفراده، إلا أنّ واقع المرأة فيه يتباين تبعاً لدرجة الالتزام الديني داخل الأسرة، ومكان الإقامة، ومستوى التعليم، فضلاً عن الوضع الاقتصادي للأبوين. ومن هنا يصبح تحرّر المرأة من دون أن يخلّف آثاراً نفسيّة أو اجتماعيّة أو معنويّة أمراً يكاد يكون مستحيلاً. وهذا ما يتجلّى في تعبير أمل عن ذاتها القلقة: «أشعر بأنني موجودة وغير موجودة، وكأن حياتي امتداد لرحلة طويلة، لا أعلم متى بدأت أشعر بأنني تكاثفت وهطلت وتسربت إلى أماكن مظلمة. كأنَّ كلّ الآبار احتجزتني، بينما النهر يتابع جريانه من غير أن يعرف عني شيئاً. أشعر أنني أنساب إلى أماكن لا أريدها طوال الوقت، وأعلم تماماً أنَّ خيط الماء لا يقدر على محاربة انسيابه». وتأتي تجربة البطلة أمل لتجسّد هذا المأزق؛ إذ تعبّر عبر استعارة الماء عن شعورها بالهشاشة والانسياب القسري إلى أماكن مظلمة، في مقابل النهر الحرّ الذي يتابع جريانه بعيداً منها. وبهذا الشكل يصبح خطابها مرآةً لصراع المرأة الدرزية بين الرغبة في التحرّر، والواقع الذي يسحبها دائماً إلى الداخل، نحو العتمة والانغلاق، بينما الآخرون يستمرون بالجريان نحو ضوء الحياة.

كانت روحها تمتد كجسر بين الجمال والألم، بين حاضرٍ تعيشه وماضٍ تجهله، بين بردٍ يسكن عظامها ودفءٍ خجول يتسلل من أشعة الشمس بين أغصان الأشجار النامية. بعد انفصالها عن أسرتها وابنتها، شعرت بحاجتها إلى لملمة شتات نفسها، إلى إعادة ترميم ما مزّقه الفزع والقلق والفقد. أرادت أن تربط الأشياء بداخلها بإحكام، كأنها تقاوم الانهيار الذي يهدّد كيانها. وفي الأخير، تعلّمت أن تتقبّل الألم والفرح بالامتنان نفسه، وتجد لذةً في الانعتاق، وفي التعامل مع القيود التي اختارتها بإرادتها.

أعادت أمل بو نمر تأمل مفاهيم الحُبّ والحرية والأمان والاستقرار، إذ لم يتوقف الوجع في حياتها، بل تغيّر وتخفّى في أشكال جديدة، حتى باتت عاجزة عن تمييزه. فالألم قد يكون فناناً، لكن الحُبّ هو تحفته الكاملة. لذلك، تحقق الحُبّ الذي تخيلته ذات يوم على ضفاف النهر، مع شخص يشبهها في الوجدان. انفصلت عمّا لم يعد يشبه روحها، وارتبطت بمن يلامس أعماقها، مؤمنةً بأن المعاناة هي جوهر الحياة وسرّها الأعمق. وهكذا انتهت حكايتها بخيط رفيع يفصلها دوماً بين الفرح والألم.

جسّدت الرواية كيف يمكن أن ينشأ القلق من داخل الذات، أو كنتيجة لتفاعلات مع التوترات المحيطة، حيث يتغذّى على مشاعر الذنب، والصراعات الداخلية، والخوف من المستقبل. وأظهرت أن الحياة ما هي إلا سلسلة من الأحداث المتشابكة، كلّ واحد منها ينبت من جذور سابقة. لم يكن من المستغرب أن تكون أمل شاعرة، وهي التي تحمل قلباً مرهفاً، ومشاعر فياضة، وروحاً مشبعة بالإحساس. وما هذه الرواية بسيرة ذاتية لحنين الصايغ، بل هي قصة كلّ من اختار الهروب من قيود الطائفة، إلى فضاء الحب والشعر والثقافة. وغالباً ما تُختتم هذه الحكايات في المطارات، يبدأ الحُبّ فيها كنهر متدفّق، لكنه كثيراً ما يبلغ نهايته هناك، على أعتاب الرحيل. بأسلوبٍ شاعري، وجَّهت الصايغ عتبها إلى تلك التقاليد البالية في المجتمع الدرزي، لا رغبةً في الانتقاص من حياة الأقليات، بل رغبةً في تفكيك واقعهم ورصده بعيداً عن الأحكام والإدانات. فالهوية حين تتحول إلى قيدٍ يفتك بصاحبها، لا خيار أمامه سوى البحث عن هوية أخرى.

اختتمت هذه الرواية النفسية بخلاصة تؤكد آثار الحروب وتداعيات انفجار مرفأ بيروت، إلى جانب التحرّر من قيود الطائفة المغلقة، والزواج القاتل، والأمومة المثقلة بالضرر. إنها حكاية امرأة عربية اختارت ذاتها، وتعليمها، ومن يشبه روحها، فغادرت الجميع. قصة لا تقدر كثير من النساء اليوم على عيشها، إذ ما زلن يضحّين بأنفسهن من أجل «آخر» أناني، لا يرى إلا ذاته المرتبكة والجاهلة. إنّ حياة الإنسان تفقد معناها إن لم تُبْنَ على النزاهة والحرية، وغافلٌ مَن يتوهّم أنّ قيد الطائر قادر على إسكات شدوه، أو أنّ سلطةً ما تستطيع أن تطفئ وهج الفكرة.

*كاتبة عراقية