الزمن الصعب : الأخلاق في عصر التفاهة

2025-08-27

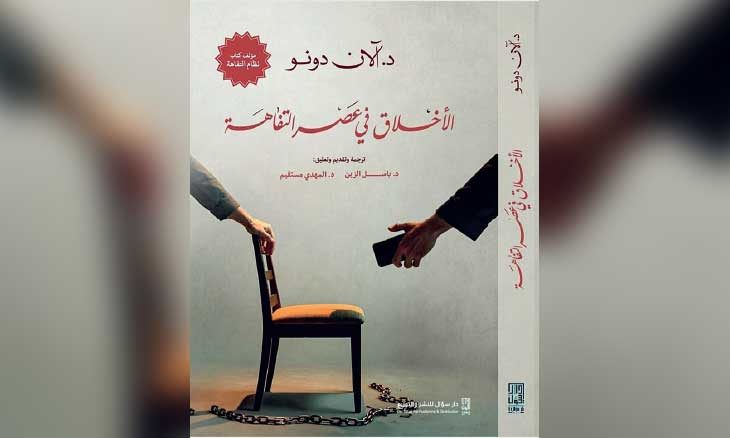

صدرت الترجمة العربية لكتاب الفيلسوف الكندي آلان دونو المعنون بـ»الأخلاق في عصر التفاهة، ترجمة المترجمين المغربي المهدي مستقيم واللبناني باسل الزين، عن منشورات دار سؤال ـ لبنان 2025.

صدرت الترجمة العربية لكتاب الفيلسوف الكندي آلان دونو المعنون بـ»الأخلاق في عصر التفاهة، ترجمة المترجمين المغربي المهدي مستقيم واللبناني باسل الزين، عن منشورات دار سؤال ـ لبنان 2025.

يشير المترجمان في تقديم الترجمة العربية، إلى أن أي استعراض لمضامين الكتاب التفصيلية سيكون بمثابة إجهاضٍ لِمُكَوناته، ولبناته، ومفاهيمه، وتحليلاته، إلخ. لذا عملا في تقديمهما على الوقوف عند ثلاث محطات رئيسية أولاها: التصنيف لا التوليف؛ وثانيها: قصدية المنظور الفلسفي في تنوع الموضوعات وراهنيتها؛ وثالثها: الكتاب بين الإبداع والتقميش.

أولا: التصنيف لا التوليف

قد تبدو ثيمة هذا الكتاب مألوفة، ومُسْتَغْرَقَة بحثا وَتنقيبا. بيد أن مسألتي اليسار واليمين بحكمهما القِيميينِ «الْمُفترس» و»المخرب» ارتبطا بثيمة «الأخلاق» توجيها وتحديدا. بعبارة أوضح، لا يتعلق الأمر هنا بماهية الفعل الأخلاقي أو مصدره أو تصنيفاته، بل بجملة وقائع تاريخية، وأحداث واقعية تُحتم الحكم عليها حُكما قيميا. وعليه، لا يبحث هذا الكتاب في ماهية الأخلاق والنظريات المتحلقة حولها، كما إنه لا يتناول الأخلاق في أبعادها العملية أو التطبيقية المعتادة، بل يستنطق الخطاب ونقيضه، ويُفْصِح عن ممارساتهما بوصفها ممارسات لا- أخلاقية بالتمام. أما مناط البُعد اللا-أخلاقي هذا فيتجلى بوضوح في تناقض الخطاب اليميني مع طروحاته، وتناقض الخطاب اليساري مع ادعاءاته ومراميه. بيد أن التناقض لا ينحصر في إطار الأبعاد التنظيرية فحسب، بل ينسحب أيضا على القضايا الراهنة، على نحو ما سنرى.

ما تجدر الإشارة إليه هنا أن دونو لم يعتزم قط أن يتخذ موقفا وسطيا، أو توفيقيا بين اليمين واليسار. الحق أنه يطرح خطابا تصنيفيا غير توليفي، ولا يهم من بعد إِنْ هو أقدم على اجتراح حلول، أو سعى إلى إرساء بدائل. جُل ما في الأمر أنه جُهد في فضح ممارسات هذين الاتجاهين، وفي تبيان الأذى الذي أصاب المجتمع وأصابه شخصيا من جرائهما (الدعوى التي أُقيمت عليه بعد نشره كتابا يُلقي الضوء فيه على جملة ممارسات لاأخلاقية، وغيرها). والحال أن التصنيف والتوصيف لا يَعنيان حتمية اتخاذ موقف وسطي توليفي، أو حتى تقديم بدِيلٍ عملاني مُغاير، ذلك أن تشخيص المرض لا يُفيد علاجه بالضرورة، وكم من داء تتحدد ماهيته في عدم وجود دواء له. بهذا المعنى، لا يتعلق الأمر بوجود تيار ثالث يقع في منزلة بين منزلتين، أي بين اليسار واليمين، بقدر ما يتعلق بخطابَيْن مُتهالِكَيْن، ينبغي أن يُراجِعا طروحاتهما ومُسلماتهما كيما يتسنى لليمين أن يعود يمينا حقا، ولليسار أن يعود يسارا حقا.

ثانيا: قصدية المنظور الفلسفي في تنوع الموضوعات وراهنيتها

قد تبدو الموضوعات للوهلة الأولى مُتباينة وتسير في خطى المقالات المتناثرة والمجموعة في كتاب، لكن هذا التنوع هو عينه ما يُثري منهجية الكتاب القائمة على رصد التخريب اليميني، والوحشية اليسارية في مختلف المظان. يكفي أن نستعرض خمس ثيمات فرعية تناولها الكتاب، لنقف على الخيط الهادي الذي يجمع بينها: التمييز العُنصري، النظام الاستثنائي وتحوله إلى نِظام دائم، أخلاق الأعمال، التنمية المستدامة، والفولكور. هذه الموضوعات على تنوعها تعكس الكيفية

اللاأخلاقية التي تعامل بموجبها أنصار اليمين، أو أتباع اليسار مع مضامينها وأبعادها. فالمغالاة في رصد التصرفات العنصرية حَدَت بغير العنصريين إلى مُمارسات عنصرية في حق أولئك الذين يدعون أنهم عنصريون. وقد وصل بهم الأمر إلى طرد أستاذة جامعية من منصبها لمجرد أنها أتت على ذكر عنوان كتاب يُعالج مسألة العنصرية، كما جرى حذف عنوان الكتاب من قائمة الكتب الجامعية المقترحة، لأنه قد يشي بخلاف ما تنطوي عليه مضامينه. قل كذلك عن أزمة كوفيد 19 وما ترتب عليها من إجراءات احترازية حَدّت من حرية الأفراد، وخرقت خصوصياتهم. بيد أن الأمر تجاوز كل الأطر الأخلاقية والإنسانية، وبات معقودا على جملة تدابير تبدو في ظاهرها قانونية، لكنها في حقيقتها تدابير تهدف إلى تحقيق مكاسب اقتصادية ـ مالية مهولة. من هنا كان مأتى النظر إلى غير الـمُلَقحين على أنهم أشخاص يُمثلون خطرا جسيما على المجتمع، ولا يستحقون أن ينالوا علاجا! والحق أن التدابير المتخذة استمرت حتى بعد تقلص ظاهرة كُورونا، ليتحول النظام الاستثنائي إلى نظام دائم. وفي سياقٍ مُوازٍ، تبرز أخلاق الأعمال بوصفها النموذج الأمثل للتناقض الفظ بين النداء الأخلاقي وممارساته اللاأخلاقية، أو بصورة أدق النموذج الأمثل لتسويغ الأفعال اللاأخلاقية! والأمر نفسه يُقال عن مفهوم التنمية المستدامة الذي تمت التضحية به من أجل الحفاظ على أولوية رأس المال بغض النظر عن الآثار التدميرية التي تعيشها البشرية، من جراء الأزمات البيئية وسوء استخدام الموارد.

وختاما، يقسِم دونو مصطلح فولكلور قسمين، ويروح يتحدث عن موروث مشاع من دون شعب. لقد آثرنا التحدث عن هذا العنوان لأنه يحمل بصمة الفيلسوف الخاصة، لجهة عدم حصر الموروث بشعب مُعين بالنظر إلى استحالة تعينه تعينا تاريخيا دقيقا، ومن ثم استحالة ربطه ربطا حصريا بجهة دون أخرى. وقس على هذه الثيمة ما يُعادل عشرين ثيمة أُخرى. لكن الجامع بينها أمران: أولا: الرصد كما أسلفنا أعلاه، ثانيا: زاوية النظر الفلسفي، إذ إن الثيمات المتعددة هذه ترتبط ارتباطا وثيقا بحقول السوسيولوجيا والسياسة والاقتصاد والصحة والقانون والأنثروبولوجيا، ومع ذلك يتعامل دونو معها من منظور فلسفي محض قوامه مساءلتها، والبحث عن المسكوت عنه في خطاباتها، والأهم من ذلك كله التشكيك في بناها المفهومية وتصوراتها ومُسلماتها. وغني عن البيان أن كل هذه الثيمات تنتمي إلى الفضاء الراهن سواء لجهة ارتباطها بسائر العلوم الأخرى، أو لجهة حضورها في عالمنا اليومي المعيش، وذلك ما يجعل هذا الكتاب نقطة مرجعية في فلسفات الراهن أو الفلسفات التطبيقية.

ثالثا: بين الإبداع والتقميش

عِيْبَ على دونو، حسبما ورد في أحد فصول الكتاب، أنه يخط بعض كتبه من دون الاستناد إلى مرجعية واضحة، ما عُد في عُرْفِ مُنْتَقِديه افتقارا إلى روح المنهج العلمي. لكن جوابَ دونو كان حاسما: ينبغي تمييز الكتابة الإبداعية التجديدية من الكتابة التقليدية الأكاديمية.

مع ذلك، لم يشأ أن يجعل هذا الكتاب كتابا إبداعيا صرفا، ذلك أنه يُوجه سهام النقد إلى فئات المجتمع برمته، إذ يندر أن تجد أناسا غير منقسمين، أو مُتموضعين في جانب اليمين أو اليسار. والحال أنه أراد مُسوغا يكون عونا له في نقده، لذا أكثر من إيراد الشواهد، واستند إلى عدد كبير من المصادر والمراجع، رغبة منه في الرد على مُنتقديه، من جهة، وتدعيم مقاربته التهديمية، من جهة أخرى.

وختاما يشير المترجمان إلى أن اختيار نعت «المخرب» لليمين في مقابل نعت «المفترس» لليسار، يعود برأينا إلى أنه يرغب منذ العنوان في تبيان أرجحية اليمين الأخلاقية على اليسار. فالتخريب على عواهنه يبقى دون التوحش، والأهم من ذلك كله، أن التخريب يندرج في سياق العمل اليميني نفسه الذي غالبا ما يتصف بالتطرف والتخريب. أما اليسار، فعلى العكس من ذلك، يروم تصحيح الأوضاع الخاطئة، وتعديل المسارات غير السوية، لكنه في واقع الأمر، كما يُبين دونو، يسارٌ يُناهِض مبادئه، ويُخالِف مناهجه، ويُضَحي بتطلعاته. لكن ينبغي ألا نفهم بذلك أن دونو ينحاز إلى جانب دون آخر ولو نسبيا، إذ جل ما في الأمر أنه يصف كل جهة انطلاقا من خطابها نفسه، ومن مدى تجانس أفعالها مع أقوالها.

يُمكن القول إن هذا الكتاب يُمثل إضافة للمكتبة العربية، لاسيما أنه يشتمِلُ على نقد صريح للحضارة الغربية، وما تنطوي عليه من مثالب قصد التصويب والتطوير. ونحن في عالمنا العربي أحوج ما نكون إلى خطاب نقدي تأصيلي موضوعي يهدم لكي يبني، وينقد لكي يُصوب، ويستلهِم لكي يُلهِم.