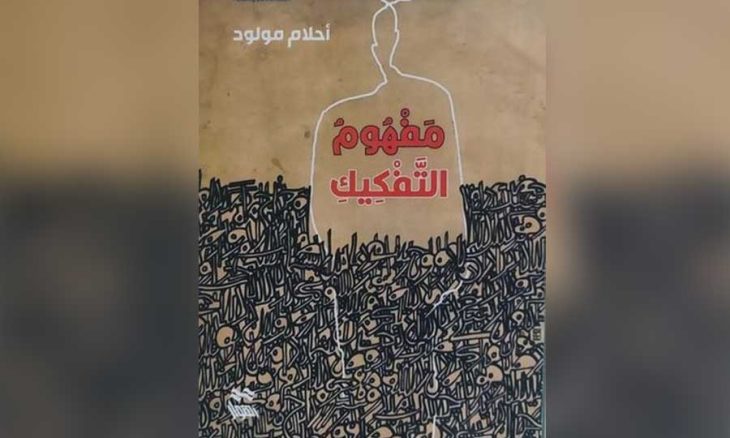

«مفهومُ التفْكِيك» عند الليبية أحلام مولود

2025-01-30

فاضل عبود التميمي*

فاضل عبود التميمي*

صدر عن دار أهوار في العراق كتاب «مفهوم التفْكِيك» للمؤلفة الليبية أحلام مولود، والكتاب رحلة ممتعة في مفهوم التفكيك لغة واصطلاحا، وبحثا في الجذور الفلسفية واللسانية لهذا المصطلح، الذي شغل المثقفين والدارسين والأكاديميين العرب منذ الثمانينيات إلى يومنا هذا، وإذا كان المعجم العربي يحيل التفكيك -حسب المؤلفة – على فك الشيء فكا: فصله، وفارقه، فإن الدلالة الاصطلاحية تحيل على فك الارتباط بين اللغة وما يقع خارجها، على أن النظرية التفكيكية تشير إلى تفكيك النص، وتعريته، لسبر أغواره، والكشف عن مكوناته المعنوية، ورأت المؤلفة أن التفكيك في مسعاه الاصطلاحي: الوصول إلى المسكوت عنه في النص، ممثلا في العلاقة الخفية التي يتضمنها النص في فجواته التي يحرص المؤلف على إبعادها، وجعلها من حصة المستقبل: تلك التي تتضمن مساحة اختبارية واسعة يمكن البحث عنها بوسائل من أهمها: عمليات الهدم والبناء التي يمارسها المفكك عند القراءة، التي هي هدم للنص، وبناء له بمستويات تتبع ثقافته ومرجعياته.

بدءا لا بد من التأكيد على أن التفْكِيك واحد من أبرز سؤالات التحليل الفلسفي والنقدي الجديد التي اقترنت بمناهج ما بعد الحداثة، وكان ظهوره في النصف الثاني من القرن العشرين في أوروبا مرتبطا بجملة تحولات فكرية انفتحت على النصوص الأدبية التي ترغب في مجافاة التحليلات النقدية السابقة التي عدتها تقليدية ومكررة، وليس لها مساس بجوهر النص بعد أن تبنت أفكارا جديدة تتعلق بضرورة تَفْكيك النص إلى أصوله الأولى، وإعادة بنائه من جديد، لكي يكون منفتحا على تأويلات يشع من خلالها الاختلاف، وكأن التفكيك في جوهره رد فعل على ما فعلته البنيوية التي أقصت المؤلف، وجاء التفكيك ليعيد الاعتبار إلى القارئ المسكون بتعدد الدلالات إلى ما لا نهاية.

في مبحث الجذور الفلسفية لمصطلح التفكيك، رأت المؤلفة أن الفلاسفة الإغريق أول من استعمل التفْكِيك الذي اكتسبت نظريته اسمها منه – اعتمادا على مدونة فيصل الأحمر (معجم السيميائيات)- ليعود محملا برؤى جديدة على يد الفيلسوف الفرنسي جاك دريدا، الذي تعامل معه من خلال خطوات الفيلسوف الألماني نيتشه، الذي أعلن صراحة موت الإله الذي مات على يد هيدغر، من خلال موت المؤلف، فضلا عن تأثره بفرويد وسارتر ليستقر تفكيكه من خلال مصطلحات: الاختلاف، ونقد التمركز، ونظرية اللعب، وعلم الكتابة، والحضور والغياب.

تبحث المؤلفة في متن آخر من الكتاب عن الطريقة التي تعرف بها المثقفون العرب على استراتيجيات التفْكِيك، فوجدت أن ذلك تم من خلال ترجمة كتب دريدا التي نقلها إلى العربية كل من: هدى شكري عياد التي ترجمت «الاختلاف المرجأ» 1986، وكاظم جهاد الذي ترجم «الكتابة والاختلاف» الطبعة الأولى 1988، ومنذر العياشي الذي ترجم «أطياف ماركس» الطبعة الأولى 1995.

كانت تجربة نقل التفْكِيك إلى فضاء الثقافة العربية السابقة مسبوقة بتجربة نقل المترجم العراقي سامي محمد الذي ترجم دراسة ليوتيل أيبل الموسومة بـ»نقد بعض ملامح المنهج البنيوي في النقد الأدبي»، التي نُشرت في مجلة «الأقلام» العدد 11 آب/أغسطس 1980، وفيها وَضع مصطلح التفكيكية مقابلا للمصطلح الأجنبي، وكان المترجمُ، حسب قول الناقد يوسف وغليسي من اقترح المصطلح العربي الذي شاع على يد النقاد في ما بعد.

قدر للناقدة خالدة سعيد – حسب المؤلفة- أن تكتب الإرهاصات الأولى للتفكيك في الفكر النقدي العربي، حين كتبت عن المجموعة الكاملة لبدر شاكر السياب، من دون أن تدلنا على مرجع تلك الإرهاصات، ورأت المؤلفة أيضا: هناك من يؤرخ لبدايات التفكيك العربي مع حضور (التشريحية) 1985 التي أعلنها الناقد عبد الله الغذامي في كتابه «الخطيئة والتكفير من البنيوية إلى التشريحية» بديلا عن التفكيكية فهي – التشريحية- معنية -عنده- بتفكيك النص وإعادة بنائه. وَجدتِ المؤلفةُ أن الناقد عبد الله إبراهيم، بدأ مشواره النقدي بإحلال ثقافة الاختلاف، وهدفه تفكيك النصوص، وبيان تعارضاتها الداخلية، فضلا عن تفكيك أنظمة الأصول، وكأنها تشير إلى كتاب «معرفة الآخر» الذي أصدره في عام 1995 بالاشتراك مع الناقدين سعيد الغانمي وعواد علي، وكانت مسؤوليته كتابة مدخل الكتاب، فضلا عن الفصل الثالث (التفكيك فاعلية المقولات الاستراتيجية) الذي رصد من خلاله الدلالات الفكرية الثرة لهذا المصطلح القائم، حسب قوله على التهديم والتخريب، والتشريح، لكنه في دلالاته النقدية – والكلام للناقد عبد الله- يحيل على تفكيك الخطابات.

عَنَتِ المؤلفةُ في المبحث الثاني من الكتاب بالخلفيات الفلسفية واللسانية، التي كانت مرجعيات التفكيك وسلطة فاعليته: تلك التي أخذت حيويتها من الفلسفة الغربية القديمة، وما قاله الفكر الأوروبي الحديث في ثورته على العقل، ونسف التمركز حول اللوغوس، والنقد الحاد للميتافيزيقيا، وعدّ العقل والإدراك الحسي مرتبطان بالحقيقة، وأن الروح في تجسيداتها تتم من خلال زمنية الجسد أي مادته، ومبادئ أخرى أشاعت التفكير الحديث في الحياة كلها، فضلا عن الثورة على البنيوية، التي شكك التفكيكيون في قدرتها على اكتشاف الطاقة الإبداعية والجمالية للنصوص؛ لأنها – في رأيهم- تنطلق من الجزء إلى الكل. رأت المؤلفة أن مقولات التفْكِيك التي تشكل مبادئها التي تقود إلى الإجراءات تنحصر في:

الاختلاف الدال على معنيين أحدهما مكاني يحيل على أن المعنى ليس في اللفظ بل في الاختلاف؛ أي في المعنى وتضاده، فلولا وجود الموت لما أمكننا معرفة قيمة الحياة، والآخر زماني يُعبر عنه بمقولة الإرجاء والتأجيل التي تحيل على فكرة أن اللفظ لا يكتسب معنى ذاته ولا يحيلنا على معنى ثابت، بل يدخلنا في حلقة مفرغة من الإرجاء والتأجيل المستمرين. وانحصرت مقولات التفكيك في الأثر الذي يتشكل من خلال ارتباط مفهوم الحضور والحضور الذاتي، ليشكلا مصدرا للكتابة التي تتلازم مع القراءة في استراتيجية المنهج، فالإنسان ليس بوسعه الكتابة الا بعد القراءة، لتتجاوز الأولى مفهوم التدوين إلى مفهوم أوسع مفتوح ومتغير ومتحد، وفي الانتشار الذي يحيل على ارتفاع منسوب المعنى، وزيادته المفرطة، وعدم استقراره عند وحدة، أو نواة تجمعهما، والعُقار الذي يحيل على المفردة الأفلاطونية التي تصعب ترجمتها، والمُكمل الذي تمور دلالته العربية بين الإلحاق، أو الإضافة، والتأويلية التي يراها التفْكِيك نشاطا غير محدود، فضلا عن التناص، الذي يوجد من خلال بعديه الخارجي والداخلي، وهما يحققان الانفتاح الكامل للنص، وتعدد دلالاته المرتبطة بهدم القراءات التقليدية السابقة.

ورأت المؤلفة أن تلقي التفكيك عربيا، لم يكن بالأمر الهين بسبب غموض المصطلح، والتخوف منه؛ ربما بسبب أيديولوجيا نزعته النقدية، والاختلاف الحاصل في ترجمته، وإيجاد مقابل عربي موحد لدلالته، حتى عُرف بتسميات مختلفة تجاوزت ثمانية مصطلحات غير متفق على وضعها، ورأت أيضا أن التفكيك نجح في الحياة الغربية، ولاسيما الأمريكية، بخلاف الحياة العربية التي وقفت منه موقف الخائف المرهوب، من دون أن تذكر السبب الذي يتعلق – في رأيي- بقراءة القرآن الكريم الذي لا يمكن للتفكيك أن يقرأ متنه المقدس؛ لأن قراءة التفكيك التأويلي للقرآن الكريم لو حدثت ستتمسك برؤية الارتياب التي تحدثت عنها المؤلفة إزاء النص المقدس، ولاسيما في منحى البحث عن دلالاته، وهذا يؤدي عند المسلم إلى الوصول إلى جوهر الشك بما هو أقدس في الحياة، على أننا يجب أن لا ننسى أن التفكيك يجاهر بمبدأ المساواة، التي تجمع النصوص كلها تحت مجهر التقويض ثم البناء، وهذا يتعارض تماما وسلطة قراءة القرآن الكريم المبنية على الإيمان التام بما فيه، فضلا عن أن التفكيك لا يراعي حرمة أي شيء له صلة بمعتقدات الإنسان، ومنها الدين: لأن له تصورا مؤداه أن الإنسان حر وكفى، وهذا ما تغافلت عنه المؤلفة.

في مبحث إجراءات التفكيك على النص الشعري حاولت المؤلفة الإفادة من استراتيجيات التفكيك، وهي تدرس قصيدة المتنبي الشهيرة (الحمى) منطلقة من المعنى المتمركز منطقيا في القصيدة المتمثل بالشكوى من الحمى التي ألمت بالشاعر، وقد برع في توصيفها، لكن هذا المعنى لم يصمد إزاء القراءة التفكيكية للمؤلفة، فقد كشفت من خلال تفكيك عناصر القصيدة ومعرفة علاقاتها: أي تقويض بنائها كي تعيد للقارئ دلالتها الهاربة، أن الحمى بوصفها مرضا لا وقت له، لكنها في القصيدة تحل بالجسم بالليل والنهار معا، وبتدبر عميق من المؤلفة اتضح لها أن الشاعر لا يتحدث عن الحمى التي أدركتها قراءات سابقة، إنما يصف لحظة الإبداع الشعري، ويصور ما يصاحبها من قلق وألم، وقد جاءت بما يؤيد قولها. وحاولت المؤلفة في إجراء آخر تفكيك قصيدة الشاعر أحمد مطر (الثور والحظيرة) ذات النفس السردي الذي يحيل معناه المباشر إلى فرار ثور من حظيرة البقر، وبكاء العجول عليه بوصفه زعيما لهم وللحضيرة، وبعد عام من الانتظار لم يرجع الثور إنما لحقت به الحظيرة كاملة. وتمكنت المؤلفة من خلال الوقوف عند عتبة عنوان القصيدة أن تتوغل في متنها، وأن تكتشف الرؤية الواضحة للقصيدة، وهي تفكك دلالاتها، فقد وجدت نفسها بوصفها قارئة قد خرجت من عالم الحيوان إلى عالم الإنسان، فليس الثور سوى إنسان معين مسكوت عنه، غطت على ملامحه العبارات الواصفة لطبيعة حياته، وهو في النهاية قائد عربي، وقد غادر حظيرته، وفي تفكيكها وَجَدتُ ما هو مقنع خاضع لتعدد الدلالة الشعرية.

لقد وقفت المؤلفة عند التفْكِيك وإشكالاته في الدراسات العربية من خلال رؤية نقد النقد التي تتعلق برؤية الناقد عبد العزيز حمودة، وأدواته، ومنهجه في القراءة، وهي مهمة تمكنت المؤلفة من ضبطها بمعايير موحدة؛ مع أنها تختلف من ناقد إلى آخر، وتتحكم بها الثقافة، وسعة الإجراء، وطبيعة النقد الذي يوجه صوب المتن النقدي، لقد قدر لها أن تلاحق عبد العزيز حمودة في مراياه المحدبة، وهو يرصد البنيوية والتفكيك، والنقد الجديد، وكان لها وقفة أخرى مع الغذامي في تشريحيته، ومقولاته التي لاحقت شعر حمزة شحاتة، لا تقل في توسعها وضبطها عن وقفتها مع عبد العزيز حمودة.

وبعدُ: فقد خلا الكتاب من مقدمة كان الأجدر بالمؤلفة أن تعنى من خلالها بالعنوان، والمنهج المتبع، وتنظيم الفصول، والمباحث، فضلا عن التذكير بالدراسات السابقة؛ لأن المقدمة ضرورية لأي كتاب ولو بأسطر قليلة، فهي تكشف عن تصورات المؤلف، ونواياه، وطريقة تعامله مع الكتاب، ومنهجه وهو يتوجه إلى قارئ ضمني يود التعرف عليه. إذا كان عنوان الكتاب محددا بـ(مفهوم التفْكِيك) فإن المتن اتسع إلى إجراءات أخرى خرجت من عباءة المفهوم لتدخل في متسع النقد، ونقد النقد، ويبدو لي أن المؤلفة كانت على وعي تام بما تريد لكن طبيعة الموضوع أخذتها إلى مجالات أخرى، أذكر منها بإعجاب ما فعلته في هوامش مباحثها، وهي تقدم عشرات التعريفات بالنقاد الغربين والعرب، وبمجمل كتاباتهم الراصدة للتفكيك، وهذه خدمة مجانية قدمتها المؤلفة لطلبة العلم، ولمن لم يتعمق بدراسة النقد الغربي.

*أكاديمي وناقد من العراق.