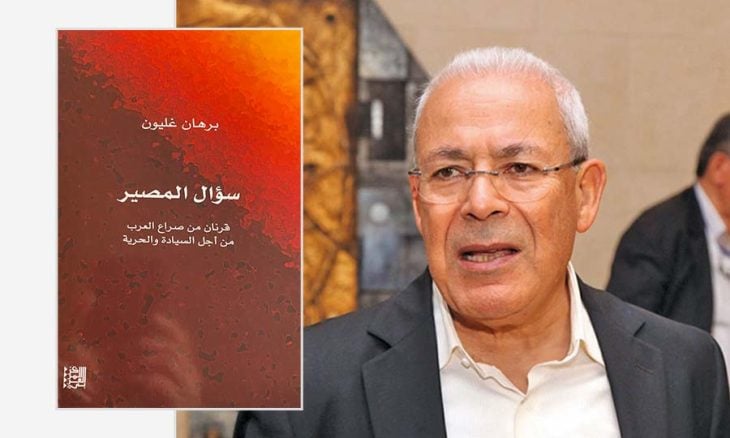

عن «سؤال المصير» لبرهان غليون: هل يتحمل الاستعمار مسؤولية الواقع العربي اليوم؟

2023-11-02

غسان قواص كالِه

أثار كتاب برهان غليون الأخير «سؤال المصير» اهتمام الكثيرين. سبب ذلك شهرة المؤلف، بصفته باحثاً جامعياً غزير الإنتاج ومناضلاً قيادياً في الثورة السورية، وتصدّي الكتاب لتشخيص ما ينغّص حياة العرب: فشل «صراعهم خلال قرنين من أجل السيادة والحرية». يناقش غليون أربعة طروحات في الكتاب: ما يرويه عن الشريف حسين، وموقفه من الدين، وتقييمه ظاهرةَ الاستعمار، واتهامه الغربَ بالعنصرية ومنع الشعوب من التقدم. كما يلبّي دعوةَ الكاتب إلى الحوار الديمقراطي.

ثورة الشريف حسين

يعتقد غليون أن هذه الثورة فشلت بسبب «نكوث بريطانيا بوعودها». ويمجّدها إذ يكتب «أعلن العرب من الحجاز، موطن الدعوة المحمدية، وعلى لسان الشريف حسين حارس الحرمين، الثورة على حكومة إسطنبول». وأن حسين «رفض قبول إقامة الدولة اليهودية في فلسطين». هذا كله زائف! غُرِس في أذهاننا ونحن صغار ولم ينجح في اقتلاعه تصحيح المؤرخين، وأنا أحيلُ غليون إلى كتاب أنيس صايغ «الهاشميون وقضية فلسطين» وكتاب هنري لورنس «مسألة فلسطين» ليكتشف أن الهاشميين وافقوا، باسم العرب وطمعاً بالوصول إلى سدة الحكم، على إنشاء دولة إسرائيل. ساهم الشريف حسين في انهيار دولة الإسلام – التي دامت ثلاثة عشر قرناً – لأن حكومة إسطنبول كانت تنوي عزله من منصبه، واستخدمته بريطانيا لتحسين صورتها أمام مسلمي مستعمراتها، الذين دعاهم العثمانيون للجهاد ضد أعداء الإسلام؛ وبفضله أصبحت بريطانيا متحالفة مع حفيد الرسول. لم يكن عروبياً؛ فبيان إعلان الثورة في جريدته «القبلة» يشير إلى أن الحكام ملحدون، يفطرون رمضان، ونساؤهم سافرات. وبعد لقاء الصهيوني وايزمان وفيصل بن حسين في 4 حزيران/يونيو 1918، أيدت هذه الجريدة المشروع الصهيوني، وأشادت بصفات العرق اليهودي، وأملت أن يحذو العرب حذو إخوانهم الساميين في طريق التقدم ليضعوا أنفسهم في مستوى الأمم المتحضرة.

وُقّعت اتفاقية فيصل – وايزمان في كانون الثاني/يناير 1919، يمثل الأول الدولةَ العربية المقبلة، والثاني دولةَ فلسطين المقبلة. أشادا بقرابة الدم وبالروابط القديمة بين العرب واليهود. سيتم تحديد الحدود النهائية بين الدولتين، واتخاذ الوسائل الممكنة لتشجيع ومساعدة الهجرة اليهودية على نطاق واسع. وسترسلُ المنظمة الصهيونية خبراء إلى الدولة العربية لدراسة إمكانياتها الاقتصادية وسبل تنميتها.

مسألة الدين

يرى المؤلف أن «الرسالة الدينية هي مصدر إلهام السكينة والراحة النفسية والروحية لمئات ملايين البشر». مِثل الأفيون! كما وصف أحدُهم. يذكّرني هذا بمواساة صديق يعرفه غليون: «لا تجزع لخسارة فلسطين، سبحانه وتعالى عادل؛ وسيُعيدها لنا». كيف ومتى؟ «في الآخرة». كما يشيد بإنجازات الإصلاح الديني في مواضع عدة، أيّ إصلاح؟ ما هي إنجازات المصلحين من الأفغاني إلى شحرور؟ هل غُيّر حرف واحد في العقيدة؟ هل توجد سلطة دينية تشرّع التغيير؟ ثم يكتب «ولم تكن رسالة الإصلاح في الواقع سوى مصالحة هذه العقائد مع العلم». هذه، بصراحة، مجرد تمنّيات رغبوية! ويُغضِبه نقد الدين، فيتهمُ الناقدَ الغربي بالعنصرية، بدلاً من دحض حججه. نقدُ الدين لا يعني ازدراء المتديّن. أما الناقد العربي فيُعيب عليه «قطيعته الفكرية والعملية مع التراث… وامتلاكه ناصية الخطاب الحداثي المناوئ للقيم والأفكار الدينية». سنناقش هذه الفكرة في ما يلي. أما عن «مسار التنوير الأوروبي في نقد الدين ذاته» فإن غليون يريد تجنبه للتركيز على «التأويل الليبرالي» العقيم. كذلك ينفي أن يكون الدين معيقاً للحداثة، رغم هيمنته على عقول المؤمنين وتحكمه في تصرفاتهم. هل هو مُحق في ذلك؟ يعتبر المنهج العلمي أن من الخطأ دائمًا، وفي كل مكان، ولأي شخص، أن يصدق أي شيء بناءً على أدلة غير كافية. وبما أن المعتقدات الدينية – بكل تنوعاتها ـ لا تمتلك أي براهين منطقية (خاضعة لقوانين المنطق) كافية لتثبت أنها صحيحة، نستنتج أنها لاعقلانيّة. وعندما يتصرف المرء بناء على هذه المعتقدات فإنها تؤدي إلى الأذى:

دون مبّرر عقلاني، يعتقد المتدين أن مذهبه الديني هو الصحيح، وأن كل ما سواه باطل. يزدري وقد يضطهد أتباعَ الأديان والمذاهب الأخرى. هذا التمييز الطائفي أزاله التنوير الأوروبي لكنه ما زال يعيث في بلداننا. لكن غليون يكتب «سلطات الانتداب الفرنسية زرعت بذور الفرقة الطائفية التي ستبرز في مناخ الأزمات السياسية المقبلة» متجاهلاً أن تاريخنا حافل بالفتن الطائفية.

يتناقض التمييز الطائفي بشكل صارخ مع الديمقراطية ويُبعدها عنّا؛ لأن الديمقراطية ترتكز على المساواة والاحترام المتبادل والتعايش السلمي، رفع العقلاء شعار «الدين لله والوطن للجميع» لكنهم فشلوا أمام ترسّخ الطائفية خلال قرون طويلة. لعبت الطائفية وما ولّدته من أحقاد دوراً مؤذياً في سوريا: أنتجت نكسة 1967، واستخدمها آل الأسد للوصول إلى السلطة والبقاء فيها، ثم شوّهت انتفاضة عام 2011 وحوّلتها إلى حرب أهلية. فسقط القناع عن وجوه كثير من المثقفين والناشطين واليساريين في كلا المعسكرين، وظهرت طائفيتهم الغبية الهمجية. أثبت المؤرخ شلومو ساند أن الديانة اليهودية – مثل المسيحية والإسلام – اعتنقتها شعوب عديدة، وأن يهود أوروبا الشرقية الذين استعمروا فلسطين ليسوا من نسل العبرانيين؛ إنما اعتنقوا الديانة اليهودية لأسباب سياسية. لكننا لدى مواجهتنا للصهيونية، اعتبرناهم ـ وما زلنا نعتبرهم – عبرانيين من بني قريظة؛ فحولنا الاحتلال الاستعماري إلى نزاع ديني. كذلك حُرقت بعض بيوت ومتاجر مواطنينا اليهود؛ فهجّرناهم ورميناهم في أحضان الصهيونية. والآن نصرخ هاتفين «القدس لنا!» لماذا القدس وحدها؟ هل حيفا ويافا وعكا وعسقلان أقلّ أهمية؟

من أجل الوصول إلى الحداثة والديمقراطية، ينصحنا غليون بالتمسك «بدينه (هو) وبالثقافة العربية» لأنهما «أهم رأسمالين رمزيين تمتلكهما المجتمعات العربية في مواجهة تحديات الحاضر ومخاطر التفكك». ماذا عن الأديان والمذاهب الأخرى وحرية الاعتقاد والتفكير؟ ألا تتناقضُ هذه النصيحة مع الديمقراطية التي يدعو لها؟ أما الثقافة (علوم وفلسفة وآداب وفنون و…) فهي إنتاج الإنسانية جمعاء، ولا تمُتّ لعرق محدد أو مكان معين. تنمو وتزدهر كلما زاد قربُها من الحقيقة؛ حقيقة «2+2=4» – وكل الحقائق الأخرى – ليست ملكاً لأحد. لم تُصنع ولم تُخترع بل كُشفت. ولذلك أجد، أنا كاتب هذا المقال، بكل تواضع، ودون أدنى «استبطان للكثير من مشاعر الدونية ورديفتها كراهية الذات»- أن قراءة برتراند راسل أجدى بكثير من قراءة ابن قيّم الجوزية.

الشكوى من الاستعمار

يتهم الكاتب دون برهان الاستعمار بمنع المجتمعات المتأخرة من التقدم والتحرر . يَدحض هذه التهمة أفواجُ طلاب هذه البلدان الذين استقبلتهم الجامعات الغربية وزودتهم بالخبرة الضرورية لتنمية بلادهم، وأيضاً اعترافُ المؤلف نفسه بتقدم اليابان والصين وكوريا. كذلك يتشكّى في صفحات عديدة من الاستعمار «المفترس» ويعزو إليه فشلنا وانقساماتنا وحتّى طائفيتنا. أثبت علم الأحياء أن الإنسان والحيوان لهما جَدّ مشترك، وكلاهما أناني ومخادع وماكر وقد يقتل. وأن الإنسان يتفوّق في هذه الصفات على ابن عمه الحيوان بفضل دماغه الثقيل الذي يستهلك كثيراً من الطاقة. فنحن نعيش في عالم بلا رحمة يأكل القويُ الضعيفَ، ويبذل الضعيف جهداً كبيراً في سبيل البقاء. وهذا الصراع يحتدم أيضاً بين الأمم، وحتى في مدارس الصغار (مسبباً انتحار الضعفاء). إن لم تكن ذئباً أكلتك الذئاب. جهدَ الفلاسفة والمصلحون العقلانيون لتحسين هذا العالم، فسنّوا مبادئ أخلاقية وإنسانية تدعوا للحرية والأخوّة وإنهاء الأنانية والاستغلال والاستعمار. وسيظل العالم في حاجة إلى تحسين. هذا يعني أن ظهور الاستعمار المؤذي – في حقبة ما – هو ظاهرة طبيعية، وأن الشكوى منه تشبه الشكوى من الحيوانات المفترسة، أو من صعقة التيار الكهربائي؛ شكوى عبثية (لاعقلانية) يبرّر بها الضعيفُ فشلَه. لم يتشكَّ الشعب الفيتنامي بل قاوم الاحتلال الفرنسي، ثم شراسة الولايات المتحدة الأمريكية بقيادة هو شي منه، خلال أربعة عقود، وانتصر! كذلك انتصرت أفغانستان وطردت الاتحاد السوفييتي ثم أمريكا. ناهيك عما أنجزته الصين من تقدم بعد قتال طويل.

عنصرية الغرب

يقول المثل «إذا أردت أن تصنَع عالَماّ فيجب أن تضع فيه كل شيء»: الخيِّر والشرير، الأعمى والبصير، المرّ والحلو، اليميني واليساري، وكل التنوعات. يحتوي الغرب على عُنصِريّين واستعماريين يجرّمهم المؤلف عن حق، وأيضاً على دعاة الحرية والسلام أمثال برتراند راسل ونعوم تشومسكي. فيه من يرضخ لفريق الضغط الصهيوني ومن يستنكره. كذلك هو الحال في البلدان النامية.

رغم ذلك، يدين المؤلفُ الغربَ ويتهمه بالعنصرية بشكل شامل ومنهجي، رغم أن الغرب يتفوق على بلادنا في مجال الالتزام بحقوق الإنسان، وهو الذي سنّها. الغرب هو الذي ألغى العبودية، بينما لم يتورع فيصل بن الحسين – دون حرج – عن اصطحابِ عبده إلى مؤتمر السلام في باريس سنة 1919 (كما تُريه الصورة). يكفي لدحض تهمة العنصرية، ذكرُ استقبال الغرب لملايين المهاجرين الهاربين من الفقر، أو من الاستبداد من كل أصقاع العالم، فأطعمهم من جوع وآمنهم من خوف، وساواهم بمواطنيه. قدمت راشيل كيكه من ساحل العاج، وعملت خادمة تنظيفات في فنادق فرنسية لمدة 19 سنة. انتخبها الشعب الفرنسي لتُمثله في البرلمان في عام 2022. أما السنغالية سيبث ندياي – التي أتت لدراسة الطب ففشلت – فاعتلَت منصب الناطق باسم الحكومة الفرنسية في عام 2019. لنقارن هذا مع ما يعانيه اللاجئون السوريون في البلاد المجاورة لوطنهم من عنصرية وإذلال.

في إلقاء مسؤولية فشلنا على الغرب يتجاهل المؤلفالقادة العرب وعدم كفاءتهم؛ لم يرق أي منهم إلى مستوى الفيتنامي هو شي منه٠ هل السبب هو «كما تكونون يولّى عليكم»؟ قد تكمن خطيئة الغرب الكبرى في سَنه حقّ اللجوء الذي مكّن مُعارض الاستبداد في العالم الثالث من إنقاذ جلده وحده؛ لكنه أبعده عن معركة لا يمكن أن تدور إلا داخل الوطن.

كاتب سوري