آثار «الحرب التي أحرقت تولستوي» للأردنية زينب السعود

2023-05-06

موسى إبراهيم أبو رياش

الحرب حماقة، يشعل فتيلها الكبار، وتقع ضحيتها الشعوب المسكينة التي لا ناقة لها فيها ولا جمل؛ وإنما هي أطماع الزعماء والقادة، ومصالحهم، وأهواء نفوسهم، وجنونهم، ورغبتهم بالهروب إليها من فشلهم في تحقيق مصالح شعوبهم، يتخفون وراءها من عجزهم وفسادهم وخيبتهم.

الحرب، يسعرها القادة الجبناء، ويدفعون بجيوشهم لخوض غمارها، والاحتراق بنارها، وهم في قصورهم ولهوهم وسكرهم وعبثهم، يتقنون التصريحات الرنانة الجوفاء، ولا يأبهون بعواقب الحرب على شعوبهم، وما تخلفه من دمار وخسائر بشرية ومادية، وآثار نفسية واجتماعية واقتصادية بعيدة المدى. الحرب لا أخلاقية، لا تتقيد بقواعد أو قوانين أو اتفاقيات، لا تفرق بين أهداف عسكرية أو مدنية، وبين جندي أو مدني أو طفل أو عجوز، بين رجل وامرأة، فالكل مستباح، وكل شيء مباح في سبيل تحقيق أهدافها القذرة.

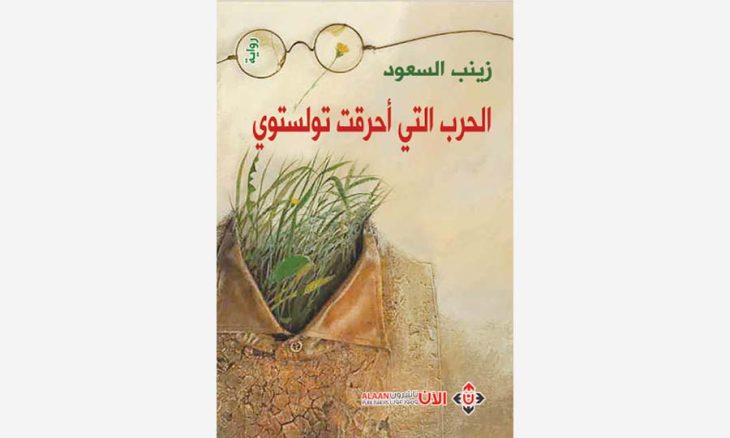

الحرب وحشية، تكشر أنيابها في وجه الإنسانية والجمال والبراءة والنقاء والمحبة والترابط والعلاقات الدافئة وحسن الجوار، الحرب تنتشي بالخراب والدمار والقضاء على مظاهر الحضارة والتقدم والمدنية. الحرب ضرب للحياة ومظاهرها وأسبابها ومقوماتها. الحرب كاشفة فاضحة، تكشف خفايا وحقائق كثيرة، تظهر ما في دواخل الناس من إيجابيات وسلبيات، الحرب تكشف الأقنعة وتمزق الحجب، وتظهر الناس على حقيقتهم، وهذا ما لمسناه في رواية «الحرب التي أحرقت تولستوي» للأردنية زينب السعود، وهي الرواية الصادرة حديثا في عمّان عن الآن ناشرون، في 240 صفحة. الرواية لا تتطرق لأسباب الحرب الروسية الأوكرانية التي ما زالت دائرة، ولا تبحث في خلفياتها، ولا تميل لطرف دون آخر، ولم تذهب إلى ميدان الحرب ورجالها، واقتصرت على تناول بعض آثارها وانعكاساتها على المدنيين، خاصة من المغتربين فيها، الذين وقعوا بين فكي الكماشة، ويجاهدون للإفلات والنجاة بأرواحهم بعيدا عن ويلاتها.

يوسف وجمانة

عمل يوسف مراسلا لقناة «الجزيرة» في عدة مناطق ودول، ومنها مناطق شهدت اشتباكات مسلحة وآخرها أربيل في شمال العراق، ومن ثم عين مراسلا في مدينة «ماريوبل» الأوكرانية على الحدود الساحلية مع روسيا، وبعد أيام من عمله هناك، اندلعت الحرب الروسية الأوكرانية، وأصاب مدينة «ماريوبل» ما أصاب عديد المدن الأوكرانية من القصف والدمار، ومن ثم انتقل إلى العاصمة «كييف» لتغطية أخبار القصف أولا بأول. أخبار الحرب الجديدة، ضاعفت من قلق زوجته جمانة، وخوفها عليه، وانعكس ذلك على حياتها وأطفالها وعلاقاتها، وأخذت تتابع أخبار الحرب، وهي تخشى عليه، وأخيرا عاد إليها مضطرا بعد إصابته، وضرورة إبعاده لتلقي العلاج والاستراحة. قلق جمانة كان مبررا، مع أن زوجها يلبس سترة الصحافة التي يفترض أن تحميه، لكن القصف لا يميز بين الألوان والمهن، فكل إنسان يقع في دائرتها برسم الموت أو الإصابة، أما المعاناة فهي للجميع دون استثناء.

كان خوف جمانة كبيرا على زوجها يوسف؛ لأنها اكتشفت أخيرا أنها تحبه لشخصه، وقد كانت من قبل تحب مهنته، وكان شغفها به كمراسل صاحب قلم وفكر، وما يكتنف حياته العملية من إثارة وتغيرات وعواصف، ولما أدركت ذلك، أضناها بعده عنها، وتركها لشهور، وعودته في إجازات قصيرة لا تروي شوقها له، ولما اشتعلت الحرب وهو هناك، خافت من أن تفقده إلى الأبد، ومن إيجابيات الحرب أنها بثت الدفء في اتصالات يوسف وجمانة، وأنهت الحرب الباردة التي كانت بينهما. وكان يوسف في جولاته الميدانية في أوكرانيا ينقل ويصور آثار القصف وما يحدثه من دمار وموت وجروح وهروب ومعاناة، واضطراب الحياة، وتعطل الخدمات، وترقب الأسوأ، ويرافق ذلك عدم وضوح أسباب الحرب التي اندلعت بعد فترة من التوتر بين الطرفين، لكن لم يتوقع أحد أن تصل الأمور إلى حرب بين جارتين كانتا حلفا واحدا قبل ثلاثة عقود.

معاذ ورشا

معاذ ورشا طالبان فلسطينيان يدرسان الطب في العاصمة «كييف»؛ معاذ يتخصص، أما رشا فهي في سنتها الثالثة. تحمل معاذ مسؤولية الطلبة وتأمينهم بصفته الأقدم، وكان يهتم برشا ويتابع أخبارها، وبعد ذلك تكشف السبب لأنه ابتعث إلى أوكرانيا عن طريق جمعية يشرف عليها والدها الطبيب، الذي طلب منه تبليغه بأي أخبار عن رشا، ويبدو أن الحرب قربت بينهما. ألجأتهما ظروف الحرب إلى الاحتماء في ملجأ السكن الجامعي مع مجموعة من الطلبة العرب والأجانب غير الأوكرانيين وغير الأوروبيين، وهو ملجأ عبارة عن قبو الخدمات للعمارة، تتمدد فيه أنابيب المياه والكهرباء والمجاري وغيرها، وتنتشر فيه الرطوبة والعفونة، ولا يوجد فيه شيء يصلح للحياة، بينما كان الطلبة الأوكرانيين والأوروبيين ينعمون بملجأ خاص مع أسرة للنوم وخدمات في مكان تابع لرئاسة الجامعة. وعندما حاول بعض الطلبة العرب ومنهم معاذ ورشا ركوب القطار للخروج من أوكرانيا، منعوا من ذلك، وأعطيت الأولوية للأوكرانيين والأوروبيين، ما اضطر الطلبة العرب إلى اللجوء إلى فندق قريب وتحمل نفقات باهظة في انتظار إيجاد مخرج مما هم فيه.

لا شك في أن أثر الحرب كان مؤلما للطلبة العرب، خاصة أنهم قدموا إلى أوكرانيا لما تتمتع به من أمن وسلام وجمال، هربا مما يجدونه في بلدانهم من صراعات وخلافات ونفقات باهظة، لكن ما جرحهم بعمق، ما وجدوه من عنصرية وتمييز وتفضيل، فالأولوية والرفاهية للأوكرانيين والأوروبيين في كل شيء، أما العرب والأجانب فلا أهمية لهم، ولا حقوق، وكأن الحرب تفرق بين هؤلاء وهؤلاء، لكنها الحرب التي تكشف معادن الناس، وتمزق أقنعتهم، وتظهرهم على حقيقتهم دون زيف، ولا شك عندي، في أن ثمة مراجعات ستحدث عند العرب، بأن أوكرانيا لم تعد وجهة لطلبتهم أو حتى رحلاتهم، حتى إن انتهت الحرب وعادت الأمور إلى نصابها، فالوجه الحقيقي لا يبشر بخير، وأنهم يتخلون عن ضيوفهم، بل يضحون بهم من أجل مصالحهم وأولوياتهم.

تصور الرواية معاناة هؤلاء الطلبة في الفندق، وانقطاع البث الهاتفي والإنترنت، وحصولهم على وسيلة نقل بصعوبة وبأجرة مرتفعة جدا، وأكملها السائق؛ بأن تركهم في الطريق وطلب منهم النزول خوفا على حياته، وقد كان يضمر ذلك مسبقا، ومن ثم تدبروا أمرهم مشيا على الأقدام في جو مثلج، وتعب وإرهاق، وفشلوا في إيقاف أي سيارة لتقلهم، فقد كان الأوكرانيون أنانيين، لا يأبهون بهؤلاء العرب وأمثالهم. واستمروا في المشي حتى وصلوا إلى مدينة «لفيف» وبعد مكث قصير، توجهوا إلى الحدود، وخرجوا إلى بولندا، حيث سجلوا بياناتهم عند مندوبي قنصلياتهم للمغادرة إلى بلدانهم.

آنا كارنينا

في أثناء مسيرهم مشيا على الأقدام، اضطر معاذ ومن معه للتوقف للاستراحة، وحاول جاهدا أن يشعل نارا للتدفئة، بما يتوفر معه من أوراق، فـأخرجت رشا من حقيبتها رواية «آنا كارنينا» لتولستوي، ومزقتها وألقت بأوراقها في النار، مساهمة منها في جلب الدفء للمجموعة، ومن هنا أخذت الرواية عنوانها الجميل الموفق. ويحمل هذا المشهد دلالات كثيرة، أهمها أن الحرب والأدب نقيضان لا يجتمعان، وأن لا أدب حيث الحرب، والحرب تقضي على الأدب، فالأدب جمال، والحرب قبح. الأدب وعي، والحرب تجهيل، الأدب بناء، والحرب تدمير. وعندما تشتعل الحرب لا يبقى دور للأدب أو تأثير، لأن العقول المتحاربة مظلمة وربما فارغة أصلا.

كما أن أولويات الحياة من طعام وشراب ودفء تتقدم على رفاهية الأدب في تلك اللحظة، صحيح أن الرواية احترقت، لكنها أمدت الفريق بالدفء والقدرة على المواصلة، ويكفيها هذا الدور في ظروف كهذه. كما أن حرق الرواية يستدعي عقد مقارنة، بين ما وجده الطلبة من عنصرية وتمييز وأنانية واستغلال وخداع، وتولستوي صاحب المثل العليا، والقيم الإنسانية الراقية، ومناهضته للحرب ودعوته للسلام والرحمة والأخلاق الفاضلة.

وبعد؛ فإن «الحرب التي أحرقت تولستوي» رواية أولى للكاتبة الأردنية زينب السعود، أقرب إلى الرواية الكلاسيكية، وهي مغامرة؛ إذ جاءت في سياق حرب ما زالت مستمرة، لكنها مغامرة محسوبة، فهي لم تتناول الحرب بشكل مباشر، وإنما عكست بعض آثارها على فئة معينة، وهذه الفئة خرجت من ميدان الحرب، وعادت إلى بلدانها، وانتهت علاقتها بالحرب. وموضوع الرواية غير مطروق – حسب علمي- في روايات عربية، الذي ركز على ظروف عمل مراسل تلفزيوني، ومعاناة طلبة مغتربين في ظل حرب مستعرة. تميزت الرواية بلغتها الجميلة المناسبة للحدث والموضوع، وحبكتها الموفقة، وسردها السلس. وكان الأفضل أن تقسم إلى فصول أو عناوين فرعية، وأن لا تكون كتلة واحدة، ووجود قواطع نجمية لا يكفي؛ فالتقسيم يريح القارئ، ويشعره بالإنجاز، ونمو الأحداث وتطورها. وينقص الرواية المزيد من جرعات الإثارة والتشويق، التي يمكن نسجها بسهولة في ظروف كهذه توفر إمكانات هائلة للتخييل والإبداع، والرواية في مجملها صورة مقربة حقيقية – في معظمها- للواقع، لكن القارئ يريد صورة أكثر تشظيا وجرأة، تذهب بعيدا وعميقا في النبش وتكسير الأنماط، صورة تصدمه وتتحدى توقعاته.

كاتب أردني/ فلسطيني