الكاتب السوري يعرب العيسى: القارئ لم يعد يكتفي بالحكواتي… وأولى مهام الكاتب أن يحترم ذكاءه

2022-06-15

حوار: مصطفى الخليل

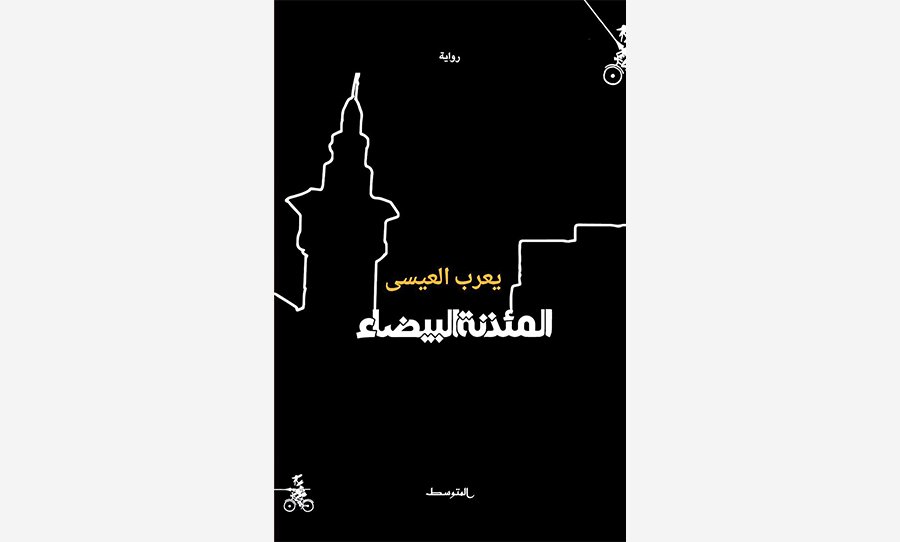

رواية «المئذنة البيضاء» صدرت عن دار المتوسط 2021 هي العمل الأدبي الأول للصحافي والكاتب السوري يعرب العيسى، ورغم ذلك وصلت إلى القائمة الطويلة للجائزة العالمية للرواية العربية (البوكر) هذا العام. تتعرض الرواية إلى الأحداث السياسية والصراعات والمتغيرات الاجتماعية في الشرق الأوسط، خلال العقود الأربعة الماضية، متضمنة كماً هائلاً من المعلومات المُفصلة عن العديد من الأماكن والتواريخ والحروب وتأثيراتها المباشرة على حياة الإنسان.

عن الرواية ورؤية صاحبها جاء هذا الحوار..

هل كنت تتوقع وصول روايتك للقائمة الطويلة لجائزة البوكر العربية؟

لم أكن بدايةً متحمّساً لفكرة الترشيح، لا لموقف من الجائزة، بل لأسباب تتعلق بمضمون الرواية، واعتقادي بأن فرصتها في الوصول إلى القائمة الطويلة قليلة، وحتى لو وصلت للقائمة الطويلة فلن تتجاوزها. لكن ناشري خالد الناصري مدير دار المتوسط (وهو صاحب الحق في الترشيح) كانت لديه وجهة نظر تتعلق بخيارات الدار وبقراءته للمشهد الأدبي، وفي النهاية وحين أُعلنت القائمة الطويلة أدركت أن سياسية الجائزة التي تحصر الترشيح بالناشر وليس بالكاتب هي سياسة مدروسة، وتعي ما تفعل، فقد ترشحت روايتي إلى جانب رواية «ماكيت القاهرة» للكاتب المصري المبدع طارق إمام والصادرة عن الدار نفسها في اليوم نفسه.

وما هي أسباب هذا الاعتقاد؟

بعض مشاهد وأفكار الرواية قد تكون خارجة عن مألوف الكتابة العربية، أو خادشة لبعض المفاهيم الراسخة. حاولت أن أكون أميناً للحكاية التي أرويها، على حساب معايير المنع والسماح. ولأن في الرواية حكايات عن قصص فساد جرت في الشرق الأوسط خلال الأربعين عاماً الماضية، وبعض شخوصها الحقيقيين الذين استلهمت منهم شخصيات الرواية، ما زالوا في الحياة العامة، وبعض مشاهد الرواية تدور في كازينوهات وبيوت متعة، وفيها حكايات عن دور شبكات تبييض الأموال في نهضة بعض المدن والمراكز الاقتصادية للمنطقة، فقد كان لديّ انطباع بأن فرصتها في القبول من مؤسسات عربية ستكون محدودة. لكن ظهورها في القائمة الطويلة، بيّن أن اعتقادي لم يكن دقيقاً تماماً، وهذا من حسن حظي أو حسن تقدير الناشر.

لماذا يرى البعض أن الترشح للجوائز الأدبية والحصول عليها هو الفيصل ما بين الأدب الجيد والرديء؟

نعم يرى البعض ذلك. لأن الجوائز تؤدي عادةً لاهتمام وسائل الإعلام بالأعمال الفائزة، وتزيد من انتشارها، وتوسيع قاعدة انتشارها، ولأنها تعني اعترافاً من لجان التحكيم التي تتشكل عادة من مختصين، أدباء ونقّادا. أنا لا أرى ذلك دقيقاً، وربما أفضل مثال على ذلك، هو جائزة نوبل، فقد حصل عليها كتاب مجهولون عالمياً، وبقوا مجهولين حتى بعد فوزهم بأرفع جائزة أدبية في العالم. بينما لم ينلها خورخي بورخس ونيكوس كازنتزاكس وميلان كونديرا وأمبرتو إيكو وخوان ميّاس مثلاً.

كتبت روايتك بنفس الصحافي الاستقصائي، إلى أي درجة وظفت خبرتك في المجال الإعلامي في كتابة أحداث الرواية؟

كثيراً.. عملت في الصحافة منذ ثلاثة عقود، وعايشت يومياً وقائع الحياة اليومية، لاسيما في الاقتصاد والمؤسسات والقانون والحياة الحقيقية، ولا بدّ أن ذلك شكّلني، وشكّل بنيتي العقلية، وطريقة رؤيتي للعالم. حين كنت أكتب، كانت بعض الأحداث تقفز إلى ذهني تلقائياً، رغم أن ذاكرتي لم تستحضرها منذ ربع قرن، وكانت ممحية من ذهني، لكن الكتابة وتسلسل الأحداث كان يعيدها طازجة. أعدت التحقق من بعضها، أهملت بعضها، وظّفت بعضها. وأظن أنني لو قضيت حياتي في تربية المواشي لكانت رواية «المئذنة البيضاء» نفسها ستحوي الكثير من الأبقار التي تلد، والأغنام الشاردة عن القطيع، ومشاغبات الماعز، ولو كنت حلاقاً لكان هناك الكثير من الأمشاط والأمواس. هكذا تجري الأشياء، وهكذا تعمل عقولنا، ما بيدي حيلة.

هل نستطيع النظر إلى العمل الروائي بأنه مقارب للتحقيق الاستقصائي، لكن بطريقة موسعة وأكثر تعقيداً؟ وما هي نقاط التشابه والاختلاف بين الاثنين؟

هناك ألف طريقة لكتابة رواية، بل أظن أن هناك طرقا بعدد الكتّاب المجتهدين في العالم. ربما يكون أحدها مقارباً للتحقيق الاستقصائي، أو مستفيداً من تقنياته.

الفارق الأساسي بين التحقيق الصحافي والسرد الروائي هو في مساحة الخيال، وكيفية التعامل مع الحقائق، فالاستقصاء يسعى لكشف الحقائق، وتقديمها صادقة، والأدب يسعى لتقديم الحكاية بشكل قابل للتصديق. في «المئذنة البيضاء» استخدمت أدوات التحقيق الصحافي، ومنطقه وآلياته، لكن كي أوظفها في نسج خيوط الحكاية، لا لتكون بديلاً عنها. وبالطبع لست أول من فعل ذلك، ولن أكون الأخير، وهناك روايات عالمية مهمة اعتمدت هذه التقنية، وأذكر من أسماء كتابها ماركيز وجورج أوريل وأمبرتو إيكو وأمين معلوف وغيرهم الكثير.

تُوصف روايتك بأنها شديدة الواقعية، ما رأيك بهذا التوصيف وما مدى دقته؟

لا أعرف إن كان التوصيف دقيقاً، فلست ناقداً، ولا أملك الأدوات النقدية الكافية التي تخولني تحديد دقته. لكن حسبما أعرف فرواية «مئة عام من العزلة» صنفها النقاد واقعية، قبل أن يضيفوا صفة سحرية إلى التصنيف، وروايات الأدب الروسي مطلع القرن العشرين صنفت واقعية قبل أن يضيف ستالين (بوصفه ناقداً أدبياً أيضاً) لقب الاشتراكية إلى التصنيف. في روايتي حاولت أن أجدل الكثير من الوقائع والأحداث الحقيقية في سياق حكاية متخيلة، والحكاية برمتها مبنية على أسطورة، وعلى حكاية دينية. حاولت أن أترجمها إلى الزمن المعاصر، ربما لم أوفق بما يكفي في الوصول لما كنت أريد، فطغت خصلة على باقي خصل الضفيرة التي كنت أخطط لها.

وهل انتهى عصر الرومانسية أدبياً في العالم العربي وحل محله الأدب الواقعي؟

لا أظن المسألة تتعلق بتناقض الرومانسية مع الواقعية، بل أظن القارئ يبحث عن شيء جديد، وهذا أمر طبيعي وشائع، فالبشر يملون بسرعة من تكرار الأشياء المتشابهة، حتى شروق الشمس لم يعد يثير اهتمام أحد بوصفه مهرجاناً يومياً مبهجاً، بينما يتدافع الناس لمشاهدة عرض ألعاب نارية.

لماذا؟ هل لأن الواقعية أكثر مصداقية ومقدرة للإجابة على تساؤلات مصيرية؟

أظن أكثر أن القارئ لم يعد يكتفي بالحكواتي، ولا يطرب للشاعر النظّام، بل ينتظر من الكاتب أن يبذل جهداً، أن يبحث، أن ينشغل بدقائق موضوعه، ليقدم له جرعة من المعرفة، او زاوية نظر جديدة لمعرفته القديمة. أظن أن أولى مهام الكاتب أن يحترم ذكاء القارئ، وأولى درجات الاحترام أن يستعد جيداً لملاقاته. ويبذل الجهد الكافي قبل أن يُشرع في صوغ حكايته وتجربته بكلمات.

وهل هذا هو السبب في رواج الرواية أكثر من باقي الفنون الأدبية في وقتنا الحالي؟

عالمياً صارت الكتب العلمية والمعرفية تتصدر قوائم الأكثر رواجاً والأكثر مبيعاً. ولو أحصينا الكتب التي حققت نجاحاً من وجهة نظر النقد، ومن وجهة نظر القرّاء لوجدنا أنها تلتقي في عدة نقاط: كتب قائمة على بحث في أحد الفروع المعرفية (أنثروبيولوجيا، اقتصاد، علم نفس، تاريخ، إثنولوجيا، سيسيولوجيا، بيولوجيا، جينات، تطورية، فيزياء) ثم مكتوبة بلغة رشيقة وبسيطة. فيها شيء من بنية الحكاية، فكتاب «العاقل» ليوفال هراري مثلاً الذي تصدر قائمة «نيويورك تايمز» للأكثر مبيعاً لفترة طويلة هو كتاب علمي يحكي تاريخ النوع الإنساني منذ بداية ظهوره كنوع عاقل، وقبله كتاب «أسلحة فولاذ جراثيم» لجارد ديموند، وكتاب «زمن التفاهة» لآلان نادو، والكتب التي تبسط العلوم مثل كتب ريتشارد داوكنز وكارل ساغان ونيل تايسون. وصارت هذه القوائم تضم كتباً مثل: «تاريخ الملح» و»تاريخ ثقافة القهوة» بل حتى إن كتاباً بعنوان «موجز تاريخ الأرداف» حظي بانتشار واسع وترجم لعشرين لغة. ما أود قوله من هذه الأمثلة إن قارئ اليوم يبحث في داخل الحكاية عما يغني معرفته، أو يحتاج لتلقي المعرفة بالطريقة التي يحبها فطرياً.. سماعها في حكاية.

وماذا عن النقد الأدبي العربي.. هل يعيش أزمة؟

أعتقد أنه ليس أزمة بالمعنى الدقيق للكلمة، بقدر ما هو انتقال بالجغرافيا وبالمدارس النقدية. وعدم تناسب غزارة الإنتاج الإبداعي مع ندرة الدراسات النقدية. ربما نشهد تراجعاً نقدياً في المشرق العربي، حيث اعتدنا أن تصدر الكتب النقدية والدراسات الجدية، لكننا في الوقت نفسه، نرى نهوضاً لافتاً وغزيراً في دول المغرب العربي. وإحساسنا بالتراجع في رأيي ناتج عن ثلاثة أسباب: عدم ظهور نقاد جادين في الأجيال الجديدة، واحتياج وسائل الإعلام الإلكترونية الكثيرة لمضمون متجدد على مدار الساعة، ما أدى لغلبة المراجعات الصحافية السريعة، والسبب الثالث عدم مواكبتنا كمشرقيين لما يحصل في المغرب.