الرؤية النفسية للتميز في رواية «زهر الغرام» لليمني أحمد العريقي

2022-02-02

أحمد الأغبري

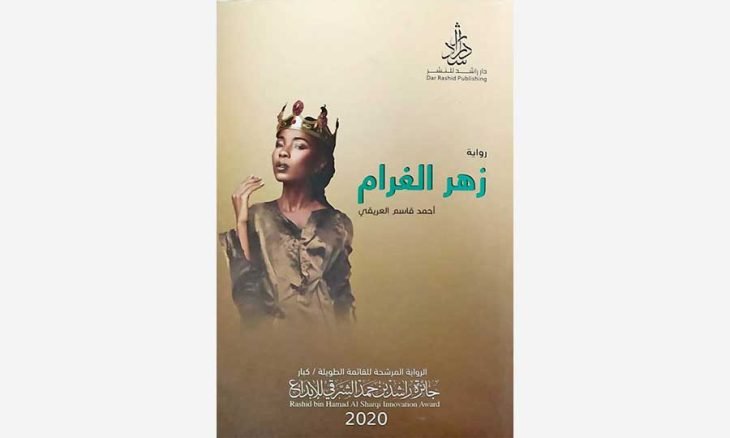

جاءت، رواية «زهر الغرام» الصادرة عن دار راشد للنشر في الفجيرة للكاتب اليمني أحمد قاسم العريقي، محمولة على اشتغال جريء ومخالف للمألوف لمشكلة التمييز العرقي، التي تُعاني منه فئة تعيش على هامش المجتمع اليمني.

تناولت الرواية، التي اختيرت ضمن القائمة الطويلة لجائزة راشد بن حمد الشرقي للإبداع لعام 2020، معاناة ما يُعرف بشريحة المهمشين في اليمن، المعروفين باسم (الأخدام) وهم يمنيون ذوو بشرة سوداء، ويعانون من تمييز عرقي بسبب اللون منذ قرون؛ وهو تمييز كرّس وعيا سلبيا لدى المجتمع اليمني بالتعامل الدوني مع هذه الفئة، التي وجدت نفسها في واقع أصبح كأنه قدر عليها، وبالتالي لم تبذل جهدا كافيا لتجاوزه… وهنا حاكمت الرواية المجتمع اليمني ككل، وفي المقدمة الدولة، وإن كانت حمّلت، في الوقت نفسه، الفئة نفسها بعضا من المسؤولية.

توزعت الرواية، التي صدرت في 250 صفحة من القطع المتوسط، إلى جزئين؛ جاء الجزء الأول بعنوان (اليرقة: لولاه لكنتُ يرقة محنطة وما عرفتُ الطيران) وفي هذا الجزء تناول السارد، في خمسة فصول، معاناة (اليرقة)؛ وهي بطلة الرواية (زهر الغرام)؛ فتاة من فئة المهمشين، التي وقع في حبها رجل مما يُعرف بفئة القبائل (تحتل المرتبة الثانية في الطبقية التقليدية للمجتمع اليمني) واسمه (حبيب الدين) الذي تجاوز أعراف مجتمعه وتزوجها، وعاش معها في منزل في مدينة الحديدة، وخلال حياتها معه هناك تعلّمت القراءة والكتابة، وتزودت بالمعرفة التي ارتقت بوعيها بمساعدة زوجها، بما مكنها من تجاوز شخصيتها القديمة (الهامشية) واكتساب شخصية جديدة لا تشعر معها بالانتقاص، في إشارة إلى إمكانية الانتقال بوضع هذه الفئة لتكون جزءا من المجتمع، والراوي هنا يضع مسؤولية مبادرة عتق هذه الفئة من الهامشية على عاتق المجتمع نفسه كإرادة مجتمعية، لكنه، كما سنلاحظ،، سيحاكم الدولة كمسؤول أول.

خلال حياتها بالحديدة /غرب، مع زوجها انجبت زهر الغرام ولدا وثلاث بنات، وعاشوا في حياة يسودها الحب، حتى مرض زوجها، وعندما شعر بدنو أجله قرر العودة بها إلى القرية ومواجهة عائلته ومجتمعه؛ وهو ما كان في الجزء الثاني من الرواية، الذي جاء بعنوان (الشرنقة: خرجت من الشرنقة فأثقلت أجنحتي العادات الصلبة) وفي هذا الجزء، الذي توزع في سبعة فصول، خاضت زهر الغرام مواجهة مع عائلة زوجها التي رفضتها، بل لم تشفع وفاة زوجها للإشفاق عليها وعلى أولادها؛ فخاضت معركة شرسة ومؤلمة؛ ما اضطرها للانتقال بأولادها للعيش في مدينة تعز/جنوب غرب هروبا من المواجهة التي وجدت نفسها دونها؛ وهناك دخلت سوق العمل، وفيما تخرج ابنها في كلية الشريعة والقانون، وتزوجت من رجل يُدعى بشير؛ وعاشت تجربة قاسية مع المجتمع، وهي تحاول إخفاء أصلها، إلى أن قررت إظهار موهبتها القديمة، وصعدت خشبة المسرح، وغنت لتضطر إلى تركه لاحقا تحت ضغوط اجتماعية قاهرة ضيقت عليها دائرة الحياة.. وتنتهي الرواية فيما معاناة زهر الغرام ما زالت مستمرة في مواجهة مجتمع يأبى الاعتراف لها ولشريحتها بحقوقهم في الحياة الكريمة، في إشارة إلى أن قرار إيقاف هذه المعاناة منوط بالمجتمع ممثلا في الدولة في الدرجة الأولى.

البناء السردي

اعتمدت الرواية في بنائها على الدراما الصاعدة والحدث المتواتر اعتمادا على صوت الراوي ممثلا في زهر الغرام، التي جاءت الرواية محمولة بصوتها، وهي تحكي قصتها، وما مرت به من منعطفات في علاقتها بمجتمع شريحتها، ومجتمعها الكبير الذي يرفض التعامل معها بمساواة. كانت الرواية محاكمة ثنائية لذات المجتمعين؛ مجتمع زهر الغرام ومجتمع زوجها.

اعتمد البناء على حبكة مختلفة عن بقية الروايات اليمنية، التي تناولت المشكلة نفسها؛ إذ جاءت بصوت مهمش يعي جيدا مشكلة المجتمع الكبير ويحاكمها بما اكتسبه من (النشأة والقراءة) لاسيما وقد صار ذات هذا الصوت يعيش داخل المجتمع الرافض له؛ بل بالفعل استطاع هذا الصوت أن يتكيف ويطور من إمكانات شخصيته وشخصه، ويعيد قراءة وعيه الهامشي ووعي المجتمع بادعاءاته الفوقية، ليكشف، في سياق ذلك، عمق الخلل الاجتماعي والثقافي في شخصية المجتمع… لكن كل ذلك الوعي لم يشفع له لتجاوز معاناة الإقصاء والتهميش؛ لأن المشكلة في المجتمع، الذي لم يستطع أن يتجاوز نفسه ويشعر بمشكلته في علاقته ببنيته وفئاته المختلفة، وقبل ذلك ثقافته التي تصنع علاقاته ورؤيته الإنسانية المفترضة تجاه ذاته وحياته.

الخطاب السردي

جاء خطاب الرواية محملا بنقدٍ واضح لثقافة المجتمع اليمني في علاقته بشريحة المهمشين من خلال رؤية ثقافية من جانب، ورؤية نفسية من جانب آخر.. وهما الرؤيتان اللتان عملتا على كشف الخلل الكامن في (اللاإنسانية) التي يمارسها المجتمع، والتي ارتضتها في الوقت نفسه فئة المهمشين.

وتميز الخطاب بارتكازه على قراءتين متوازيتين (ثقافية ونفسية) اشتغلت الأولى على الوعي الاجتماعي والتراكم المعرفي في التعامل مع فئة تراكم تهميشها باستسلامها لوعي يستلب قدراتها وشخصيتها، وهنا حاكمت الرواية ثقافة المجتمع وما تكرس داخل بنيتها دونية تعكسها الأمثال الشعبية والرؤية الدونية لدى الناس تجاه هذه الفئة، وفي الوقت ذاته داخل البنية الثقافية للفئة نفسها… وبموازاة ذلك تعاملت الراوية مع الجانب النفسي من خلال تعرية كثير من المشاكل النفسية التي تتكرس في جانبي المجتمع وفئته من المهمشين، من خلال ما تفرض نظرة الانتقاص، وما يتكرس بسببها في الوعي العام من قصور في (التقدير والاحترام) ينعكس تكريسا للشعور بالدونية لدى المهمشين، وما يفرضه هذا الشعور لدى أبناء المهمشين أنفسهم.

جاءت القراءتان في سياق سردي لا يشعر بهما القارئ إلا وعيا وإحساسا بمأساوية التمييز؛ وهو ما برع فيه الكاتب خطابيا بموازاة تميزه في نسيج البنية السردية.

الزمن السياسي

احتوى زمن الرواية ما مرّ به تاريخ الدولة السياسي في شمال اليمن منذ سبعينيات القرن الماضي حتى نهاية القرن، عقب تحقيق الوحدة بين شرطي البلاد، وكان السارد، في كل مرحلة، يضيء أبرز ملامحها السياسية، مشيرا إلى ما شهدته شريحة المهمشين في جنوب اليمن قبل الوحدة من قِبل النظام السياسي الذي دمجها بالمجتمع بقوة الدولة، وكأن السارد بهذا يحمّل الدولة عقب الوحدة المسؤولية عما يعانيه هؤلاء، خاصة في مناطق الشمال، وكأنه يقول إن ثمة تجربة نجحت في انتشال هؤلاء من واقعهم المأساوي؛ فلِمَ لا تتكرر التجربة لاحتواء ما تبقى منها ودمجهم في المجتمع؟ وإن كان في السياق ذاته يحاكم المجتمع أيضا، لكنه في تحميله الدولة جزءا كبيرا من المسؤولية، ينطلق من اعتبار مفاده أنها، أي الدولة ـ هي مَن تقود التغيير الحقيقي من خلال القرار، الذي بدوره سيقود المجتمع للتماهي التدريجي مع الواقع الجديد الذي يفترض أن تعيه وتنشده الدولة كإرادة حقيقية للمجتمع/ الإنسان.

على صعيد اللغة امتازت الرواية بمستوى مدهش في استخدام اللغة، وإن كانت هناك أخطاء إملائية وطباعية، خاصة في النصف الثاني من الرواية، لكن في المجمل كان الاشتغال اللغوي متميزا، خاصة في المزاوجة في الحوار بين اللغة الفصيحة واللهجة الدارجة للمنطقة التي كانت مسرحا للحدث الروائي.

اشتغال السارد على شخصياته بعناية، يشعر القارئ بمدلولات ودالات كل شخصية متنقلا في الوصف بمستويات كشفت عن خصوصية كل شخصية، بمن فيها الشخصيات الرئيسية والثانوية، وبما فيها ما شهدته بعض الشخصيات من تحولات من شخصيات رئيسية إلى شخصيات استذكارية، وكانت الشخصية في المرحلتين متميزة.

عكست الرواية تقدما في الوعي الفني السردي للكاتب مقارنة بأعماله السابقة؛ إذ تأتي هذه الرواية لتمثل منعطفا في تجربته السردية.

صدر للكاتب عددٌ من الروايات والمجاميع القصصية، وله تجربة في كتابة الشعر، خاصة الغنائي، متميزا بوعيه بقضايا المجتمع التقليدية؛ وهو ما يشتغل عليه في مجمل نتاجه الأدبي.

صحافي وناقد يمني