محمد بازي: يمكن أن نتحدث عن بلاغة تأويلية رقمية جديدة

2022-01-03

حاوره: عبد اللطيف الوراري

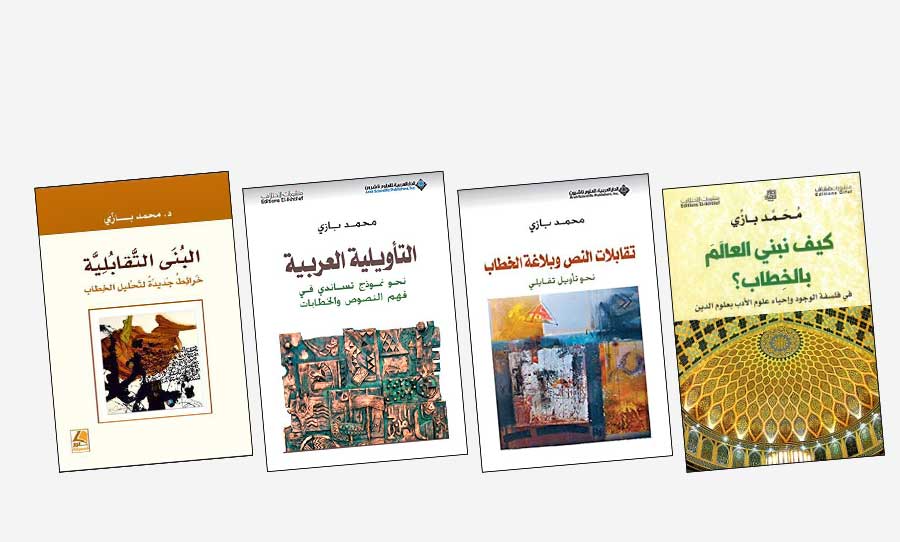

محمد بازي (1970) كاتب وباحث مغربي في مجال التأويلية وعلوم الخطاب. يرفد عناصر مشروعه البلاغي التأويلي من مرجعيات عربية – إسلامية وغربية حديثة ومعاصرة، من أجل بناء نماذج واستراتيجيات في الفهم والتأويل وتحليل الخطابات، وقد تطور هذا المشروع منذ نحو عقدين من الزمن، ابتداءً من أطروحة التساند في كتابه «التأويلية العربية» (2010) مرورا بـ»نظرية التأويل التقابلي» (2013) وأنموذج القارئ البليغ والأنوال الاستعارية في كتابه «البنى الاستعارية: نحو بلاغة موسعة» (2017) يحدوه سعي دؤوب لتوسيع مجال عمل البلاغة وإغناء نظرية صناعة الخطاب وتعزيز الأسس الفلسفية التي تتحقق بها، كما في كتابه الجديد «كيف نبني العالم بالخطاب؟» (2021).

في هذا الحوار، يقترح بلاغة تأويلية جديدة سَماها بـ»الرقمية» مواكبة لتطورات العصر الذي نحياه، ومنفتحة على بلاغة الخبرة العلمية الدقيقة التي تستمد قوتها من علوم القانون والتواصل والصورة وإنتاج الأيقونات، ومن علم النفس الاستهلاكي وغيرها. ويرى أن درس البلاغة العربية، ومجال البحث عموما، يتخبط اليوم في مشكلات فكرية ومنهجية، ويُخرّج جيلًا من الدارسين المقلدين دون هوية بحثية.

ما الذي قادك إلى ممارسة التأويل في غمرة الاهتمام النقدي بالمناهج الشكلانية؟

إن أسئلة التأويل قديمة وجديدة في الآن ذاته، فحيث كان الإنسان فهو يؤول ويفسر كي يفهم، من أجل أن يحدد علاقته بكل الخطابات المُوَجهة إليه، ثم اتخاذ موقف مما يلقى عليه، مما يكون له تأثير في أقواله وأفعاله، وبالتأويل يعرف الإنسان المنافع التي تأتيه ممن يخاطبه، ويتبين الأضرار والمخاطر، التي قد تلحقه عاجلا أو آجلا، جَرّاء ما يقال وما ينجز من حوله. هذا مبدأ إنساني قريب منا، يبين أن بناء المعنى ممارسة يومية، لا يمكن التنكر لها، أو إبعادها، بل إن كل واحد منا يبني عشرات التأويلات بل مئات التخريجات والافتراضات والتخمينات لما يجده في طريقه وما يسمعه من أخبار، وما يراه من صور في الشارع على الشاشات الثابتة والمحمولة. الذهن البشري آلة تأويلية نشيطة، ومهما التزم الناقد بأصول الشكلانية أو البنيوية في اشتغاله النقدي، فإنه بمجرد أن يضع قلمه التفكيكي الصارم، حتى يبدأ في إنشاء تأويلات لكل ما يجري حوله، فهو يستطيع أن يكون شكلانيا، أو بنيويا، أو سيميائيا صارما، في حدود لغة النصوص وأساليبها، لكن بمجرد رؤية شخص قادم في حالة غريبة مثلا، فهو يشرع في التأويل واستحضار المؤشرات والترجيحات وإنشاء الحدوس والافتراضات والسياقات، واستدعاء مخزون الذاكرة. وهذا ما يبين أن الحياة الحقيقية للمعنى في النصوص لا يمكن أن تظل دائما حبيسة الأنساق اللغوية المغلقة، ومهما اتسعت وانفتحت فلا يمكن أن تبقى حبيسة الفكر البشري وحده بتشعباته التاريخية والاجتماعية والأنثروبولوجية.

إن الذي يمنح التأويل حياة كاملة هو وضعه في سياقات وجودية واسعة، تُستدعى فيها كل معاني الابتلاء البشري بالنص والآخَر والنفس والأهواء والحال والمآل، وتلك هي الحقيقة القريبة مما يعيشه الإنسان على الأرض زمنا، ثم يُجمع كتابه فجأة ويُطوى إلى يوم الحساب. أما سياق اهتمامي بالتأويلية فهو اجتهاد متفرع عن الاهتمام بصناعة الخطاب وكتابة الأدب تحديدا، حاولت فيه جعل عملية الفهم وبناء المعنى ذات قواعد وضوابط، خاصة تلك المتعلقة بالخطابات المؤثرة في حياة الناس. في الحياة اليومية لا يمكن أن تضع للناس قواعد يؤولون بها الخطابات التي يتلقونها، فهم يكتسبون كل يوم أدوات جديدة وخبرات لفهم نشرات الأخبار، وتحليل ما يتلقونه، وما يصلهم من مدونات وإنتاجات رقمية. إنهم يُخضعونها لقواعد معينة، بربطها بما سبق، ووضعها في سياقها، وتحري المادة الأصلية، وتتبع التغييرات التي طرأت عليها، والحذف والمؤثرات الصوتية، وذلك من بلاغة التأويل الرقمية، التي أصبحت تختص بها جهات رسمية ذات تكوين عال، وكذا محللو الخطاب، ودارسو سِميائيات الصورة والإشهار. ومع ذلك فإن غالبية المتلقين يميلون إلى تصديق كل شيء، وتقبل كل ما حمله بحر الصور والكلمات والأشرطة، فيتم تأويل الخطاب الرقمي وَفْق ما أراد مُنْتِجه، لا وَفْق المبادئ التأويلية والاحتياطات الضرورية.

في ضوء هذا الواقع الجديد، أو «الإبستيمي» بتعبير ميشيل فوكو، هل يمكن أن نتحدث عن عصر تأويلي جديد، وهذا العصر بشرائطه وممكناته يحتاج تكوينا تقنيا عاليا لإنتاج ضوابط بلاغة تأويلية؟

إذا جاز اليوم أن نتحدث عن بلاغة تأويلية رقمية جديدة، فإنها تُستقى من جماع فُهوم المختصين التقنيين لما يصنعون من منتجات رقمية، فبلاغيو هذا العصر ينتمون في الحقيقة لعالم آخر غير عالم الذين ينتظرون من الجاحظ أو الجرجاني أو السكاكي، أو القزويني، أن يقدموا لهم أدوات لإنتاج الخطاب البليغ أو تأويله. ذلك زمن ولى. وتلك بلاغة أصبحت قاصرة عن التأثير اليوم، بالصورة التي أصبحنا نلحظها في «رُكوع» الأولاد في هواتفهم الذكية، وسجودهم المتخشع عند أعتاب محتوياته، ونسيانهم للعالم الخارجي وقيمه ومن فيه، وبكائهم عند فصلهم عنه. ما يُطبع اليوم من كتب ومجلات لا تزال بعيدة عن مواكبة ما يجري في عالمنا من تطورات، وعن تقديم إفادات وإبدالات لدراسته واتخاذ موقف منه.

لقد عصفت البلاغة الرقمية بالبلاغة التقليدية وبمفاهيمها وتصوراتها، وهي تقوم على مبادئ وعناصر اشتغال يعرفها المختصون في تصميم المواقع الاجتماعية المؤثرة، ومحركات البحث، إنها بلاغة الخبرة العلمية الدقيقة التي تستمد قوتها من علوم القانون، ومن علوم التواصل، وعلم النفس الاستهلاكي، وعلم الصورة، وإنتاج الأيقونات وغيرها.

إن جيل مدرسي الخطاب اليوم ممن يفعلون ذلك حقيقة أو مجازا، ينتمون إلى بلاغة تقليدية، لكن في المستقبل القريب سيأتي جيل نشأ وسط التكنولوجيا، وكَبُر في مهد الأيقونات والعمليات التقنية، وهو الذي يمكنه أن ينتج إذا ما تمكن من فلسفة إنتاج الخطاب، وامتلك نماذج تحليله، وأحس بقيمة الوجود وأهمية القيم في تحسينه. إنها مَهَمة صعبة ومُرَكبة، ومن ثمة فإن إنتاج تأويلية جديدة يحتاج في تقديري: تكوينَ رؤيةٍ مرجعية للوجود والكون ولقيم أصيلةٍ ومتجددة ذات أسس ومقومات، وأن لا يُكتفى بتحريرها نظريا بل بفهمها. تكوينا علميا مدققا في أدوات الخطاب المتطورة. تدريبا نقديا على تحليل الخطابات الرقمية وغير الرقمية. تكوينا علميا في الخطاب اللغوي التقليدي (النحو والبلاغة) إذ لا يخلو الخطاب الرقمي من خطاب لغوي مواز منطوق أو مكتوب.

لكن ماذا سنفعل بهذه العلوم البلاغية الرقمية المتطورة؟

إن دور هذه التطورات أصبح ملحوظا على مستويين: الأول: في ما تملِكُه الدول من مؤسسات مختصة في تحليل الخطابات، التي تنتجها أو تكون موضوعا لها، بحيث تنظر في صلاحيتها أو تأثيرها أو خطرها. الثاني: في التكوين البليغ الذي يكونه الأفراد لأنفسهم من أدوات لصناعة خطاباتهم، أو تحسين تلقي خطابات غيرهم، والدخول في مناورات الفهم والتصنيف، واتخاذ ما ينبغي اتخاذه من قرارات واحتياطات.

لنعد الآن إلى تأويلية الخطابات اللغوية التي تندرج تحتها «التأويلية العربية» التي أنتجت في سياق التأويليات «التقليدية» ويمكن أن نسميها المرحلة الأخيرة ما قبل التأويلية الرقمية. وهي تستند إلى تراث تأويلي عريق وممتد لأكثر من عشرة قرون، واتخذ صورا شتى وتجليات متعددة، في ما له علاقة بفهم الخطاب الديني، والخطاب الأدبي، والخطاب القانوني والخطاب الفلسفي، والخطاب السياسي. إلى أي حد يمكن الاستفادة من هذه التأويلية في تشييد الإبدال الرقمي الجديد؟ وما هي رهانات التأويلية الجديدة؟

لم نبالغ عندما قلنا إن العناية أصبحت اليوم للخطاب الرقمي بصورة موسعة، غير أن مجال تأويلية الخطابات اللغوية لا يزال له مقامه ومكانه في انشغالات الإنسان المعاصر، وهو ما يزيد مُنَظري التأويليات الجديدة عناءً في محاولة تقديم التصورات والرؤى الفلسفية المفيدة والعملية المنهجية التي تساعد على تطوير هذا الحقل المعرفي.

لقد كان الجهد في كتاب «التأويلية العربية» منصبا على تحليل خطاب تفسير القرآن الكريم، وفيه بينتُ أن قنوات بناء المعنى تنضوي تحت استراتيجيتين: نصية تعتمد على مكونات النص اللغوية والنحوية والبلاغية والقراءاتية (القراءات القرآنية). سياقية تعتمد فتح مغالق النص على كل الممكنات التاريخية والاجتماعية والثقافية. وقد حددتُ القواعدَ المتحكمةَ في تكوين تأويل مقبول وبليغ في ما يتعلق بانسجام التأويل وقصديته ومرجعيته وسداده وحُسن صياغته. كما طبقت ُالاستراتيجيةَ التأويلية نفسها على خطاب الشروح، وبينت ما اتسمت به تلك التأويلية من أنساق وقواعد عالمة في الاشتغال، وضوابط منهجية منظمة. لا يزال لبيان هذه الاستراتيجيات التأويلية دور في تعزيز ملَكات الفهم، وتقييد الحرية التأويلية المتعلقة بالخطابات اللغوية. وسيتضح أن هذا الاشتغال التأويلي ستظل له أهميته ما دامت صناعة الخطاب اللغوي مطلوبة، أو لها دور في حياة الناس، بل إنها بالفعل كذلك، إذ سيظل الخطاب المكتوب مرجعا للناس في معاملاتهم وعقودهم وتواصلهم. لكن الحقيقة أننا لم نبالغ عندما قلنا إن العناية أصبحت اليوم للخطاب الرقمي بصورة موسعة، غير أن مجال تأويلية الخطابات اللغوية لا يزال له مقامه ومكانه في انشغالات الإنسان المعاصر، وهو ما يزيد مُنَظري التأويليات الجديدة عناءً في محاولة تقديم التصورات والرؤى الفلسفية المفيدة والعملية المنهجية التي تساعد على تطوير هذا الحقل المعرفي.

تبعا لما سلف، فإن التأويلية الجديدة ينبغي أن تقوم على الرهانات الآتية:

رهان تكوين الفلسفة الوجودية المتناسبة مع حقيقة وجود الإنسان على الأرض. بناء النظرية التأويلية في بعديها اللغوي وغير اللغوي: السيميائي والرمزي. تقديم الضوابط المنهجية للتعامل مع نوعين من الخطاب أصبحا يحكمان مصير الإنسان اليوم، ومستوى تأثيره في ما يحيط به، وهما الخطاب اللغوي والخطاب الرقمي. رهان تكوين رؤية منهجية لتحليل الخطاب ونقده، في تجليه اللغوي وتجلياته الرقمية غير المحدودة.

انطلاقا من هذا الأفق التصوري، يمكن أن نتجه نحو المستقبل العلمي المنتِج للمعرفة بقوانين صناعة الخطاب اللغوي، وهو ما تفيدنا فيه علوم التأويلية القديمة بلا ريب، خاصة لدراسة الخطابات الأدبية وغير الأدبية، وقوانين إنتاج الخطاب الرقمي وهو ما تفيد فيه الذكاءات الصناعية والعلوم المعرفية، لكن ينبغي أن نضع مشاريعنا دائما ضمن تصور وجودي شامل يراهن على حقيقة كبرى لا مجال للتهرب منها، وهي أن الخطاب مجرد أداة أو سيلة لغاية هي بلوغ التوافق الكامل مع السنن الكونية العابدة، وما يقتضيه الاندراج تحت هذا الأفق الفلسفي، وإلا صارت الوسيلة والغاية القريبة عبثا، وتضييعا لفرصة الحضور الدال على الأرض، وهي فرصة لا تتكرر، فهي إما تجربة قاصدة ودالة، أو تجربة عابثة وعديمة المعنى، يستوي فيها الإنسان والأنعام، بل هو أضل. مع الحاجة إلى إشاعة الوعي في الدرس البلاغي والنقدي بهذه الرؤية، وعدم حصر مَهَمة البيان في هذا على علماء الدين، أو الفقهاء، أو أئمة المساجد، أو الآباء المؤمنين بحقيقة الدين ودوره في الإصلاح الفكري وفهم معنى الحياة، أو في دور ضئيل لمُدرسي العلوم الإسلامية، والتربية على المواطنة الحقة، والتدين الصحيح. وقد تبين اليوم أن الاستهلاك الرقمي المفتوح دون ضوابط، ودون أخلاق ودون قواعد، سيفضي عما قريب إلى افتقاد المعنى في كل شيء، وسنصبح في عالم عديم الإحساس بالروح، عالم مادي استهلاكي قائم على الأخذ والانتفاع، وعلى تبادل المنافع المادية. عالم يصبح فيه الإنسان رقما استهلاكيا لا يُؤبَه بروحانيته، بإيمانه، بأخلاقياته، ولا بمصيره يوم لا يَسألُ حميمٌ حميما، فيود لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه وصاحبته وأخيه، يوم يكون لكل امرئ شأن يغنيه عن النظر إلى أهله، إنه شُغله بنجاته، وتخليص نفسه والجدال عنها، وبَسط الأعذار، وتوجيه الاتهامات للآباء والمدرسين والبلاغيين والمؤولين وصُناع المواد الرقمية وكل الشركاء العلنيين والمتوارين في تداولها وتيسير تقاسمها وتنقلها.

ما موقع البلاغة الجديدة التي تدعي عنايتها بالحجاج والمرافعات اليومية، من هذا الإبدال؟

على البلاغة التي تدعي أنها جديدة، أن تجيب عن كل ذلك، انطلاقا مما عندنا من المرجعيات الموجهة لخلاص الناس والرقي بأخلاقهم، ودعك من الدراسات الشكلية التي تدعي التجديد، وهي لا تضبط الأصول الفلسفية المرجعية التي ينبغي أن يقوم عليها تحليل الخطاب، فلا رأي لها أمام ما أصبحنا نعيشه في تصفحنا لمواقع التواصل من اختراقات أخلاقية بتدفق مواد غير مرغوب فيها، بدعوى أنها تقترح ما يمكن أن يرغب فيه المتصفح، فمن شاء فليبق، ومن شاء فليغادر. ولا رأي لها في تحسين القيم والسمو الأخلاقي، ولا إبدال عندها لنقد الخطابات، ولا رأي لها في تنظيم النقاشات التي تجري بين المتصفحين، ولا قدرة لها على تنظيف الفضاء الرقمي من التفاهة، والفوضى، والعري، والخزي وضياع الحياء، وعليها أن تتقبل كل شيء؛ الإعلانات التجارية، والوصلات الممولة، ومواد الإشهار والهيمنة بالقوة الرقمية، فمن يملك المال يضمن له حضورا بالقوة في عالم الآخرين، أو اختياراتهم من الأشرطة، ولا يهم في ذلك موضوعها الأخلاقي، أو ما تستوجب من القداسة والتقدير، بحيث يمكن أن تتفق عليك صور العري، وأنت تشاهد محاضرة علمية، أو تبحث عن الحكمة مما يقول عالم أو تستمع إلى القرآن الكريم. الحقيقة أن من لا يملك سلطانا على هذه الأدوات المتطورة لا يحق له أن يتكلم عن بلاغة ولا عن بلاهة، فالمنجر مع السيول والزبد لا يمكن أن يدعي أنه يملك أطواق النجاة للآخرين.

كيف تنظر إلى واقع تدريس البلاغة في الجامعة ومراكز البحث؟

إنها واقعة إما في سِحر المنظورات البلاغية العربية المنتجَة في قرون ماضية، وهي تتقبلها في الغالب بلا تشريح أو نقد أو تمحيص، مع كل ما يتعلق بذلك من تبعية فلسفية وفكرية، أو جمود بدعوى التخصص في ما أنتجه أحد البلاغيين القدامى وتكريسه في مجال التكوين، والدعوة إلى التخصص فيه مجددا عقودا أخرى بلا بداية ولا نهاية ولا تطور. ولك أن تحصي عدد الدراسات المنجزة في ما كتبه الجرجاني أو حازم القرطاجني بلا إضافة، أو نقد، أو تنويع، أو تجاوز. وإما في أسْر الترجمة المقيدة، فهي تنقيل لأنموذج غربي بحرفية تامة، دون محاولة نقده أو تطويره، مع الحرص على نشره بين الطلبة، والاجتهاد في تكريسه، وكأنه الحل الأمثل لكل مشكلات الخطاب والإنسان. ونتاج ذلك تكريس التبعية الفكرية والمنهجية، والإسهام في تكوين جيل من الدارسين المقلدين دون هُوية بحثية. أحد أسباب هذا الوضع حالة التسيب العلمي في الجامعات ومراكز البحث، وقلة الضبط، وغياب الشخصية العلمية الصارمة، وتهافت أدوات البحث وفلسفته، وعدم القدرة على تحصيل أسبابه النظرية والفلسفية، وطغيان الذاتية والأنانية والمحسوبية. وللمهتم أن يتساءل عن منجز العرب خلال خمسين سنة الأخيرة على الأقل في مجال نظرية الأدب والنقد والتأويل: ما هي إضافاتهم؟ ما هي أطاريحهم المميزة ومشاريعهم المتسمة بقوة الهوية الفلسفية والمنهاجية؟ ما عدد النظريات القوية في مجال اللسانيات وتحليل الخطاب ومناهج النقد؟