«السيونيزم» لروحي الخالدي كما رآه خالد الحروب… ما كان له أن يُنشر

2021-12-20

عبد الرحمن مظهر الهلوش

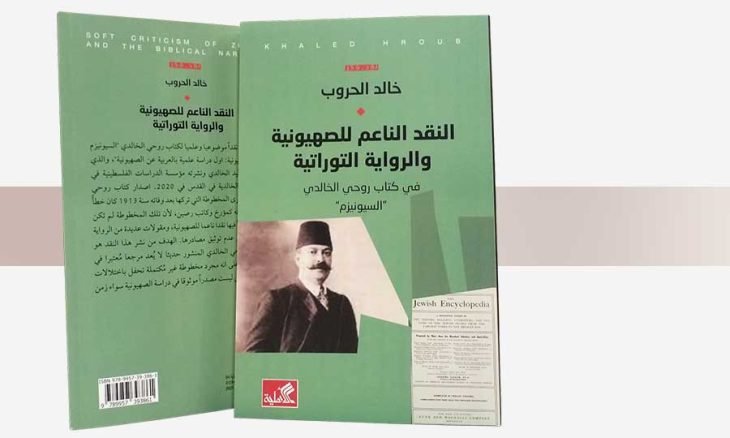

يقدِّم الأكاديمي الفلسطيني خالد الحروب في كتابه «النقد الناعم للصهيونية والرواية التوراتية في كتاب روحي الخالدي (السيونيزم)» ــ صدر عن الأهلية للنشر والتوزيع، عمّان 2021 ـ نقداً موضوعياً وعلمياً لكتاب محمد روحي الخالدي («السيونيزم» أي المسألة الصهيونية: أول دراسة علمية بالعربية عن الصهيونية) الذي حرره وقدم له المؤرخ وليد الخالدي ونشرته مؤسسة الدراسات الفلسطينية في بيروت والمكتبة الخالدية في القدس 2020.

روحي الخالدي

ولد محمد روحي الخالدي في القدس عام 1864 واشتهرت عائلته المقدسية بِأَنَّ الكثير من أبنائها خدموا الثقافة العربية والقضايا القومية، وعرفت الصحافة العربية اسم الخالدي من خلال مقالاته التي راح ينشرها في العديد من صحف القاهرة وبيروت مع مطلع القرن الـ20 تحت عنوان «المقدسي» رغم أنه كان مقيماُ في بوردو في فرنسا، إذ كان قنصلاً للدولة العثمانية خلال الفترة من 1898- 1908، نظراً لأنه كان يتقن الفرنسية التي درسها في بيروت، وأتقنها في جامعة السوربون التي درس فيها الفلسفة والآداب الشرقية. وفي عام 1908 كان الخالدي نائباً في مجلس المبعوثان العثماني (النواب) كما كان عضواً في جمعية الاتحاد والترقي، وتجدر الإشارة إلى أنَّ الخالدي خاطب الصهاينة عبر صحافتهم، حينما أجرت صحيفة «هتسفي» (الظبي) العبرية مقابلة معه (نوفمبر/تشرين الثاني 1909) وقال كلمته الشهيرة «لسنا مدينين لكم بشيء فقد فتحنا هذه البلاد من البيزنطيين وليس منكم». كما واصل نضاله السلمي من خلال حوارات مستمرة مع بعض الحاخامات، الذين كانوا يناهضون الصهيونية في أوروبا، مؤكداً أنه ليس ضد السامية؛ بل هو ضد الصهيونية التي راحت تخطط لابتلاع فلسطين العربية خلال سياسات وبرامج متواصلة.

تملؤه الأخطاء

يقول الحروب.. «إنَّ إصدار كتاب روحي الخالدي، أو بالأحرى المخطوطة التي تركها بعد وفاته سنة 1913، كان خطأ كبيراً، وأضر بمكانته كمؤرخ وكاتب رصين، لأن تلك المخطوطة لم تكن جاهزة للنشر، ونقرأ فيها نقداً ناعماً للصهيونية، ومقولات عديدة عن الرواية التوراتية، فضلاً عن عدم توثيق مصادرها». ويؤكد المؤلف أنَّ الهدف من نشر هذا النقد هو إثبات أنّ كتاب روحي الخالدي المنشور حديثاً ،لا يُعد مرجعاً مُعتبراً في موضوعه، والتأكيد على أنه مجرد مخطوطة غير مُكتملة تحفل باختلالات وأخطاء كثيرة، وبالتالي ليست مصدراً موثوقاً في دراسة الصهيونية، سواء زمن كتابته أو حالياً. كذلك ارتأى الحروب أنه يقدم جهداً بحثياً محايداً ونقداً علمياً، مبيناً من خلاله الاختلالات التاريخية، التي وردت في كتاب «السيونيزم» وكذا تقديم الباحث والمؤرّخ وليد الخالدي وتحريره، وقد حفلا بأغاليط ونواقص ليست قليلة، وبمدائح غير مستحقّة للمخطوطة التي ـ حسب الحروب ـ لم يكن ينبغي لها أن تُنشر، فهي حافلة بأخطاء تنزع عنها الصفة العلمية، وتضرّ بمكانة المؤرّخ والكاتب الرصين روحي الخالدي.

تساؤلات مشروعة

يوضح الحروب أنَّ أصل الكتاب مخطوطة غير مُكتملة كتبها روحي الخالدي في فترات متقطعة بين سنوات 1908 و1913 وهي سنة وفاته، ويبدو أن الخالدي اشتغل عليها في أكثر من مكان، حيث أقام، في بوردو في فرنسا، وإسطنبول والقدس، ولم ينشرها وحُفظت في أرشيف العائلة. ويسترسل الحروب.. بأن المخطوطة ليست الأولى عربياً في موضوعها، فصاحب المخطوطة، كتب نقولاتٍ وفيرةً عن كتابٍ سابقٍ لنجيب نصار (توفي في عام 1947) الذي اعتمد أصلاً على (الموسوعة اليهودية) في كتابه.

غير موثوق به

ويضيف الحروب بأنه إذا كان ثمة إصرار، ولو غير مُبرر أو مفهوم، على نشرها فكان من المُفروض أن يُكتب على غلاف الكتاب (مخطوطة غير مُكتملة) بحيث تفتح باباً لإيجاد التبرير لوجود تلك الاختلالات، لكن هذا الباب تم إغلاقه مع الأسف بسبب الوصف الذي حمله غلاف الكتاب تحت العنوان الأساسي الذي اعتبرها (أول دراسة علمية بالعربية عن الصهيونية). وهذا الوصف ليس صحيحاً من ناحيتين. الأولى هي أن رسالة نجيب الخوري نصار عن الصهيونية هي الأولى عربياً من ناحية تاريخية، رغم عدم كونها (دراسة علمية) بالمعنى الحرفي، لأن كتاب نصار هو عملياً ترجمة (بتصرف وتلخيص) لبعض الأجزاء من الموسوعة اليهودية، مع إضافات نقدية وسجالية من قبل نصار- حسب الكتاب- ينقض من خلالها الأطروحات اليهودية والصهيونية الخاصة بالعودة إلى فلسطين واستعمارها. وهو الأمر، أي أسبقية نصار في دراسة (الصهيونية) معروف ويؤكده أيضاً نيفيل ماندل في كتابه «العرب والصهيونية قبل الحرب العالمية الأولى» ومن ناحية أخرى – والكلام للحروب- صعوبة اعتبار مخطوطة روحي الخالدي علمية أيضاً، حيث يتوسع روحي الخالدي، ويبني على نص نصار المُترجم من الموسوعة اليهودية، ويوضح الحروب بِأَنَّ بنية كتاب الخالدي في الجزئين الأولين منسوخة عن كتاب نصار في الشكل العام والعناوين الأساسية والفرعية.

نقد حتمي

وينطلق الحروب في مقاربته النقدية لكتاب الخالدي من الاعتبارات التالية:

صدور كتاب «السيونيزم» الذي هو أصلاً مخطوطة غير مُكتملة يُعتبر خطأً كبيراً، وعلى الأغلب أنَّ روحي الخالدي لم ينشرها لأنها كانت غير صالحة، وغير جاهزة للنشر بعد، وربما كان في وارد الإضافة والتعديل عليها – حسب الحروب- وما كان ليوافق على صدورها ونشرها على شكل الكتاب الذي بين أيدينا، خاصة بعد مرور زمن طويل عليها، وبعد تراكم المعرفة حول الصهيونية، هذا مع التقدير للمقدمة التي كتبها وليد الخالدي، واستهدفت وضع المخطوطة في سياقها التاريخي، وأشارت طبعا إلى أنّ العمل هو في الأصل مخطوطة غير منشورة. ويقول المؤلف لكن المقدمة والتفسيرات والشروحات الواردة فيها، لا تجيب على أسئلة كثيرة وأبقت النص/الكتاب، مفتوحاً لنقد واسع.

تضليل علمي

من ناحية أخرى ثمة كم هائل من الأخطاء التاريخية العديدة التي تضمنها كتاب الخالدي، حيث يرد الكثير من الأسماء في الكتاب مبهمة للقارئ غير المُختص، اقتبسها الخالدي من الموسوعة اليهودية، وترد في الكتاب مقارنات عديدة بين كتاب نصار والخالدي، لجهة اعتماد الأخير بشكل كبير على كتاب نصار. ويتابع الحروب: إننا أمام نص منسوب لروحي الخالدي، يتضمن نص نصار بشكل شبه كلي، بينما لا يشير إليه الخالدي في كتابه على الإطلاق، وهذا يعتبر ـ حسب الحروب – تضليلا علميا وبحثيا (حتى إن لم يكن مقصوداً). فنص الخالدي ابتلع نص نصار ونُسب إليه.

ويؤكد خالد الحروب أنّ النصوص الأولية لمخطوطة الخالدي التي نُشرت في الثمانينيات والتسعينيات، أظهرت مؤرخاً فلسطينياً بوزن روحي الخالدي، وكأنه مقتنع بالرواية التوراتية عن تاريخ فلسطين، وعلاقة اليهود بها وناقل لها. ويتابع الحروب إيراد مزيد من المغالطات التاريخية في كتاب الخالدي، حيث يقول: «يستخدم الخالدي في الكتاب ـ المخطوطة – تعبير (أورشليم) على أنها القدس، وهذا خطأ علمي وتاريخي آخر، يتسرب إلى ذهن القارئ، سواء أيام الخالدي أو حالياً، أي تطابق الوصف التوراتي مع الجغرافية المكانية الراهنة». وأضاف «بيد أنَّ الأخطر من ذلك كله هو الزيادة التي يضيفها الخالدي من عنده، عندما يقول إنَّ الهيكل هو المسجد الأقصى». ويتابع الحروب بالكشف عن مزيد من الاختلالات التاريخية في كتاب الخالدي، حيث يبيّن في ما خص الرواية اليهودية، إذ يتوقف عند وصف الخالدي علاقة ثيودور هرتسل بفلسطين بأنها «أرض أجداده الأقدمين!» ودون أن يضع هذا الوصف بين مزدوجات أو يحيله إلى هرتسل نفسه. ويتساءل المؤلف كيف يمكن أن يمر هذا النص على محرر الكتاب/المخطوطة دون توقف أو تعليق؟

اقتباسات محيّرة

ويرى الحروب أن الأهم والأكثر إثارة للحيرة هو، كيف يفوت على نصار والخالدي معاً ما يشير إليه اقتباسهما من استعداد السلطان العثماني عبد الحميد الثاني (1876- 1909) لمنح امتياز فلسطين، أي تمليكها لليهود مقابل استخدام نفوذهم في احتواء النقمة الأوروبية على السلطان والسلطنة الناتجة عن الصِدامات مع الأرمن، فمن الغريب جداً أن تمر هذه المعلومة تماماً على الاثنين، وتحديداً على روحي الخالدي، وهو العثماني العارف بسياسة الأستانة وعضو (مجلس المبعوثان) منذ سنة 1908. ويؤكد المؤلف أن هذه المعلومة خاطئة ولا أساس لها من الصحة، حتى إن كانت وردت آنذاك في الموسوعة البريطانية، ونقلتها عنها الموسوعة اليهودية. ويلفت الحروب إلى أنّ السلطان عبد الحميد وافق على لقاء هرتسل بصفته الصحافية وليس بصفته اليهودية، عبر وساطة من الصحافي والدبلوماسي البولندي السابق Philipe de Nevlinski الذي عَملَ سفيراً في إسطنبول في فترة سابقة.

هالة لا يستحقها

من ناحية أخرى يعد صدور هذه المخطوطة على شكل كتاب يحمل اسم روحي الخالدي، الذي يحظى بمكانة ريادية في التاريخ الفلسطيني والعربي، وبتحرير وتحقيق وليد الخالدي، الذي يُعتبر أحد أعمدة التاريخ الفلسطيني الحديث موقعاً وصدقية وإنتاجاً، وبرعاية مؤسسة الدراسات الفلسطينية، ذلك يمنح الكتاب (مرجعية علمية) في موضوع الصهيونية، وتبعاً لهذا الإعلاء في شأن النص – كما يبيّن الحروب – فسوف يعتقد كثيرٌ من القراء، خاصة من الجيل الجديد أنّ هذا الكتاب، وللأسباب المذكورة، هو المرجع الأول والأهم والأكثر صدقية حول فهم الصهيونية، وبأعمق ما يمكن، وهذا يفرض وضع الكتاب المنشور في المكان الملائم له بعيداً عن الهالة التي حظي بها تحريراً ونشراً.

دفاعاً عن روحي الخالدي

ويؤكد الحروب في الأخير أن هذه المقاربة تمثل في جوهرها دفاعاً عن روحي الخالدي وموقعه في التاريخ الفلسطيني والعربي، ومكانته العلمية والريادة، وتتوخى الموضوعية والدقة، ولا تنطلق من أي موقف مُتحامل على روحي الخالدي لأي سبب كان، ولا من أي موقف مُسبق يُجامل روحي الخالدي ويتقبل كل ما كتبه دون رؤية نقدية.

كاتب سوري