من التمثيل إلى الاصطناع: محمد الداهي يفكك كتابات الذات من منظور سيميائي

2021-12-11

عبداللطيف الوراري

يوجد اليوم داخل العلوم الإنسانية اهتمامٌ متزايدٌ بأشكال الكتابة السيرذاتية بسبب اتساع هامش الديمقراطية والحريات، أو بفضل التقدم التكنولوجي. ولا يعوزنا الحديث لتسمية عددٍ من هذه الأشكال التي أفاضت حبر «القارة المجهولة»: الأدب الشخصي أو الحميمي، الشهادات السيرذاتية، محكيات الذات، الأدب الذاتي، قصص الحياة، وثائق المعيش.

ثمة مظهرٌ إشكالي في التعريف الذي وضعه فيليب لوجون، يتمثل في أن الميثاق السيرذاتي، وهو الشرط الضروري للسيرة الذاتية، غير قابل للفصل عن الميثاق المرجعي؛ لأنه يُمثل قصد المؤلف «لقول الحقيقة، كل الحقيقة، ولا شيء غير الحقيقة» ويُنْشئ وَعْدا لدى القارئ بأن «ذات التلفظ وذات الملفوظ» هما الشيء نفسه، مُوحيا بأن الأمر يتعلق بالسيرة الذاتية وليس بالتخييل. لكن دارسين كثيرين؛ من أمثال: جورج غوسدورف، وجون ستاروبنسكي، وجيمس أولني، وسيرج دوبروفسكي، وكريستين مونتالبيتي، وأرنو شميث وفيليب غاسباريني، تساءلوا عن فرضية الصدق التي طرحها لوجون، ووجدوا أن الميثاق السيرذاتي يُشكل بالأحرى «إعادة» بناء الأنا انطلاقا من الذاكرة، وبالتالي فإن القول بأن السيرة الذاتية تُشكل تمثيلا دقيقا وأصيلا لحياة المؤلف يكشف عن كونه وَهْما، ما نقل الاهتمام عندهم من مقولات المماثلة والتطابق والصدق (ما حقيقة ما يسترجعه الكاتب عن نفسه؟) إلى بحث طرق تمثيل الحقيقة وتشخيصها جماليا (كيف يقدم الكاتب صورة/ صورا عن ذاته؟).

يبدو الطابع الاسترجاعي للسيرة الذاتية بديهيا: يستعيد الكاتب ماضيه. ومع هذه الواقعة الواضحة، ينكشف استرجاع وجوده كاملا عن كونه وَهْما: بين زمن الكتابة وزمن التاريخ علاقة ما فتئت تتغير. ولهذا، فالوهم المرجعي الذي تنتجه السيرة الذاتية، يجب أن لا يُخفي عنا حمولة التخييل المتضمنة فيه، إذ لا يمكن للكاتب أن يأخذ بالاعتبار حياته كما جرت. إنه يصنع منها حَكْيا، بمعنى أنه يُكيف هذه الحياة مع الإكراهات المرتبطة بالشكل السردي، أي يعيد تشييد حياته حتى يكتبها.

أخذت السيرة الذاتية تُخْلي مكانها للتخييلات، بل لم يعد متقبلا أن يُسمى النص الذي يطغى عليه التخييل «سيرة ذاتية» ما جعل التخييل داخل السيرة الذاتية يلغم الطابع المرجعي للنوع، ويفسح المجال لبروز كتابات ذاتية- تخييلية (اليوميات، الرسائل، الاعترافات، المذكرات، التخييل الذاتي، الحكي الذاتي..).

وهم المطابقة

وأيا كان المفهوم المتبنى لدراسة هذه الأشكال المتنوعة من كتابات الذات، فإن هذا الإنتاج الأدبي يستجيب بسحره للمعيش واليومي، وينهض به «أنا» الكاتب و«أنا» الذات؛ ذلك الأنا الذي يستطيع أن يُفاوض من خلال الكتابات الذاتية فضاء مُميزا، ويدرك نفسه بقدر ما يدرك العالم الذي ينخرط فيه ويكتبه. لكن كيف يمكن تلقي مثل هذه الكتابات؟

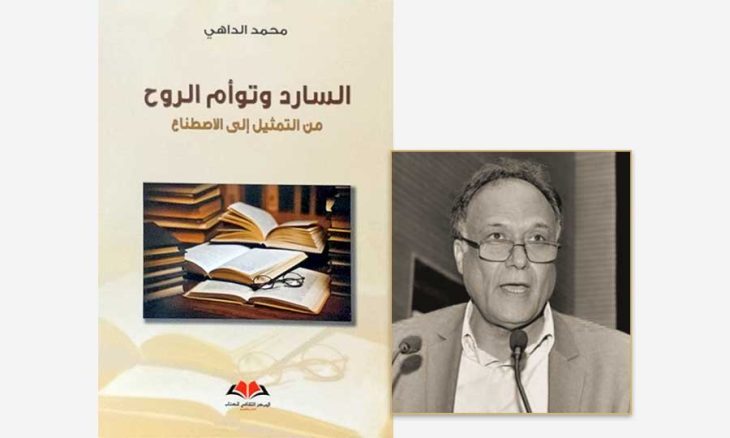

في كتابه الجديد «السارد وتوأم الروح: من التمثيل إلى الاصطناع» (منشورات المركز الثقافي للكتاب 2021) يقدم الناقد المغربي محمد الداهي تلقيا جديدا ومغايرا لأشكال الكتابات الذاتية من منظور السيميائيات الذاتية، وهو استمرار دؤوب وطموح لما راكمه من أبحاث ودراسات حول السيرة الذاتية؛ من قبيل: «شعرية السيرة الذهنية: محاولة تأصيل» (2000) و»الحقيقة الملتبسة: قراءة في أشكال الكتابة عن الذات» (2007).

في هذا الكتاب، يبحث في جملة من الأسس الفلسفية والثقافية التي تقوم عليها الكتابة عن الذات في كُل أشكالها، سواء ما يتعلق منها بالسرد الشخصي الذي تتأرجح فضاءاته الممكنة بين ملفوظات الواقع وملفوظات التخييل، أو ما يُصنف ضمن السرد الغيري (الصريح والضمني) أو ما يدخل في التخييل الذاتي بما هو كتابة أخرى لتاريخ «آخر» لا تكتفي بما وقع، بل بما كان من الممكن أن يقع أو لن يقع أبدا، على حد تعبير الكاتب والمترجم سعيد بنكَراد في تقديمه للكتاب: «فالذات لا تتحدث فقط عن فعلها، إنها تتحدث أيضا عما كانت تود فعله أو فشلت في فعله».

ينفي الناقد ـ ابتداء- وهم المطابقة أو علاقة التطابق/ التشابه بين الكتابة والواقع كما كرستها الدراسات السيرذاتية في السابق، وعلى أساسها جرى التمييز بين السيرة الذاتية والرواية؛ إذ وجد أن ثمة وسائط وعلائق ووشائج تسعف على التداخل بين العالمين الواقعي والتخييلي، بناء على ما يشهده الفكر الأدبي، والإنساني بعامة، من طفرات نوعية نقلت المجتمع البشري من الواقع (التمثيل) إلى الخيال (الاصطناع). ولهذا عاد إلى نظرية أرسطو في «فن الشعر» لنقد مبدأ المحاكاة الذي قامت عليه، وإلى استثمار التخييل الشعري الذي ارتبط عنده برواية ما يمكن أن يقع حسب الاحتمال، أو الضرورة، لاسيما وأن إرث هذه النظرية قد استمر حتى القرن العشرين، مع الشكلانيين الروس، ثم رواد الشعرية (تزفيتان تودوروف، رولان بارث، جيرار جنيت، جون إيف تاديي..) الذين اهتموا بالوظيفة الجمالية للنصوص أيا كان تمثيلها، وأقاموا تمييزا بين الواقعي والتخييلي، وبين اللغتين المتداولة والشعرية، مقابل آخرين دافعوا عن التجاذب الجدلي بين التخييل والواقع (جون ماري شايفر، كريستين مونتالبيتي). فمن الصعب في وقتنا الراهن التمييز بين الواقعي والتخييلي، وهذا ما جعل الناقد يحيل على ما كتبه السوسيولوجي الفرنسي جون بودريار قبل أربعين سنة، حيث نحت مفاهيم جديدة لوصف هذا الواقع، ومن أبرزها مفهوم التصنع بخلاف التمثيل الذي يقوم على مبدأ تكافؤ الدليل والواقع؛ فهو «ينطلق من النفي الجذري للدليل بصفته قيمة، ومن الدليل باعتباره ردة وطمسا لأي مرجع» إذ صارت اللغة قادرة على تحويل الواقع وإزاحته، بل خلق نموذج مصطنع بدلا عنه.

وفي مقابل النظرية التواصلية التي تُعنى بالنقل «الصحيح» للرسائل أو المطابقة بين ما يبثه المرسل وما يتلقاه المخاطب، يتبنى الناقد «ألاعيب التحقق» (إفشاء السر، المغالطة، التمويه، الكذب، الصدق) التي تتدخل في نقل الخطاب بالكشف عن أسراره أو تمويه محتوياته أو التصرف فيها، وهو ما دفع التحليل السيميائي إلى «استبعاد أي إحالة مرجعية إلى خارج الخطاب بوصفه معيارا للحقيقة» لصالح «الحقيقة الداخلية للنص» والكشف عن «لعبة الأقنعة»؛ أي لصالح «ميثاق التحقق» الذي يقوم على مقولتي الظاهر والكينونة، ويجعل «الحقيقة أثرا للمعنى» ونتاج التفاعل اللغوي مع مراعاة الظروف والشروط التي تؤطر عمليات التواصل.

ينفي الناقد ـ ابتداء- وهم المطابقة أو علاقة التطابق/ التشابه بين الكتابة والواقع كما كرستها الدراسات السيرذاتية في السابق، وعلى أساسها جرى التمييز بين السيرة الذاتية والرواية؛ إذ وجد أن ثمة وسائط وعلائق ووشائج تسعف على التداخل بين العالمين الواقعي والتخييلي، بناء على ما يشهده الفكر الأدبي، والإنساني بعامة، من طفرات نوعية نقلت المجتمع البشري من الواقع (التمثيل) إلى الخيال (الاصطناع).

في ضوء هذا التحليل، تنفتح الملفوظات على شبكة التأويل بقدر ما تستعصي «الحقيقة» داخلها على الفهم والتحديد، بما في ذلك «حقيقة» الكاتب عبر الصورة/ الصور التي يعكسها داخل النص، أو بالأحرى عبر «لعبة التخفي» التي يجيد التنكر وراءها بدرجات مختلفة من السيرة الذاتية إلى الرواية. تتميز صورة كاتب السيرة الذاتية بالمطابقة الإسمية والتعهد بقول الحقيقة، واعتماد الصدق، مقابل صورة الروائي الذي يبرم مع القارئ ميثاقا تخييليا حتى لا يأخذ كلامه على محمل الجد، إلا أن التمييز بين الصورتين يبقى نسبيا بالنظر إلى الأقنعة التي يتلبس بها كل كاتب في قول الحقيقة، ثُم بالنظر إلى مظاهر التصنع التي أذابت المسافة بين التلفظين الواقعي والتخييلي، وخلقت وضع الهجنة والاختلاط، بل إن الأمر ينسحب على جميع الأجناس التي تندرج في إطار الأدب الشخصي، بما في ذلك التخييل الذاتي الذي لم يبتدع من خلاله سيرج دبروفسكي جنسا جديدا وحسب، بل ـ بالأحرى- خلق صورة جديدة للمؤلف ونمطا خطابيا جديدا لتطوير السيرة الذاتية.

من هنا، وحسب استعارة حركة أو ترنح البندول بين حدي التخييلية (Fictionnalité) والمرجعية (Référentialité) داخل الفضاء الأجناسي، يقترح محمد الداهي معيارا جديدا لتصنيف هذا النوع من المحكيات الذاتية، حسب انتمائها إلى هذا الحد أو ذاك، أو اقترابها منه أو ابتعادها عنه، ثُم لتثمينها حسب أدبيتها أو غناها البلاغي من عدمه. يقول: «تشغل الرواية الحد الأقصى بحكم أن كثافتها التخيلية تضفي عليها مسحة فنية، وتوجد السيرة الذاتية في الحد الأقصى النقيض، بالنظر إلى صبغتها المرجعية التي تؤثر ـ وفق وجهة نظر كثير من النقاد – سلبا في أدائها الأدبي والفني. وتتخلل الحدين المتقابلين المتنابذين أنواعٌ من المحكيات الذاتية التي تنزع ـ بحكم طبيعة تكوينها- إما إلى هذا الطرف أو ذاك، أو تشغل موقعا وسطا بينهما».

تحت تأثير ترنح البندول، تتمايز صورة الكاتب حسب احتكامها إلى معيار المطابقة أو الانفصال، فيما هي تتجسد بواسطة ألاعيب متعددة، وفق المواقع التلفظية التي تشغلها في النص، وبالتالي لا يستقر الكاتب على صورة واحدة، بل يتنكر في صور متعددة على نحو يسهم في تنوع محافل السرد وأشكاله بضمير المتكلم أو غيره. ونظرا إلى وجود المنطقة العازلة التي تلتبس فيها هوية السارد وتؤدي إلى تداخل المحكيات الذاتية، يدعو إلى معاودة النظر في المعايير الشعرية والتلفظية التي تميز هذه المحكيات حسب المهيمنة السردية (تخييلية أو واقعية) بشكل يضبط التمايزات الدقيقة بينها ويكشف مختلف الصور والأقنعة التي يتخفى وراءها الكاتب، حتى يتحدث عن ذاته بحرية أكبر، ومعها يجهد القارئ للتأكد صحتها من زيفها كما لو كان مُحققا، حتى إن الترابطات الأساسية التي ينطلق منها هذا القارئ للحكم على السيرة الذاتية بأنها قوام النرجسية، تبقى مضطربة وغير ملائمة؛ فمن جهة، ينتج المؤلف في مجال الكتابة صورا عديدة كُلما اقترب من ذاته (أي هذه الصور أقرب إلى ذاته؟) وبالتالي يتحرر من أسر بيجماليون (صناعة القرين المثالي). ومن جهة أخرى، لا يتيح الأدب نفسه إمكانية العثور على الذات، إلا في شكل صورة ناقصة. لكن رغم نقصان كتابة السيرة الذاتية فهي تبقى أكثر تماسكا واكتمالا من الواقع عينه، لأنها كتابة تؤجل فعل الموت وشواهدها لا تزول إلى الأبد.

ثراء المحكيات الذاتية

انطلاقا من بحث هذه القضايا المعرفية المتراصة، الذي يصدر عن منظور سوسيولوجي وسيميائي وشعري موسع، وفهم للدراسات السيرذاتية في إبدالها ما بعد الحداثي، يعتكف الداهي على تحليل متن متنوع يتسع لنحو ثلاثين مؤلفا من السرد الشخصي، من أجل إبراز المواقع التي يشغلها الكاتب مع قرنائه داخل السرد. ويغطي هذا المتن مراحل متباعدة ومختلفة من تطور هذا النوع من السرد في مجال الأدب العربي؛ مثل: «التعريف» لابن خلدون، و»أوراق» لعبد الله العروي، و»الضريح» لعبد الغني أبو العزم، و»ثمن الحرية» لعبد الهادي الشرايبي، و»ثورة المريدين» لسعيد بنسعيد العلوي، و»أنشودة الصحراء الدامية» لماء العينين ماء العينين، و»الرحلة الأصعب» لفدوى طوقان، و»في الطفولة» لعبد المجيد بنجلون، و»البئر الأولى» لجبرا إبراهيم جبرا، و»دليل العنفوان» و»دليل المدى» و»من قال أنا» لعبد القادر الشاوي، و»ممر الصفصاف» و»رجال ظهر المهراز» لأحمد المديني. وكان هذا البحث مدفوعا بإشكاليات جوهرية تقع في صميم المحكيات الذاتية وقضاياها المعرفية والنصية (قصية الزمن، قصية الحقيقة، قصية الواقع، قصية صورة الكاتب) كيف يتداخل الواقعي والتخييلي في هذه المحكيات (الأدب الشخصي أو الخاص) إلى أن يصلا درجة عالية من الالتباس والتهجين؟ لماذا يتقنع المؤلف بأقنعة مختلفة؟ كيف تتشابك المحكيات الذاتية في ما بينها، شاغلة مواقع مُعينة إلى أن تتزحزح عنها بظهور مؤشرات محتملة؟

وبناء على هذه الإشكاليات وطبيعة المتن المدروس، تمفصل البحث إلى ثلاثة أقسام: يهتم الأول بالعلاقة بين السيرذاتي والتاريخي وما ترخيه عليها أعطاب الذاكرة وجراح المتخيل الجمعي، ويركز الثاني على محكي الطفولة بالنظر إلى التلفظ المزدوج والمفارقة السيرذاتية، وينصرف القسم الثالث إلى استقصاء «المنطقة البينية» أو الفاصلة بين ملفوظات الواقع وملفوظات التخييل، حيث بات يحصل التمازج أو التداخل بين طرفي النقيض، ضمن ما صار يُسمى بـ»التخييل الذاتي» كما في أعمال المغربيين عبد القادر الشاوي وأحمد المديني، التي لا تخلو من نزوع تجريبي.

كاتب مغربي