المكان وتحولاته عند العراقي فاروق مصطفى

2021-12-10

فاضل عبود التميمي

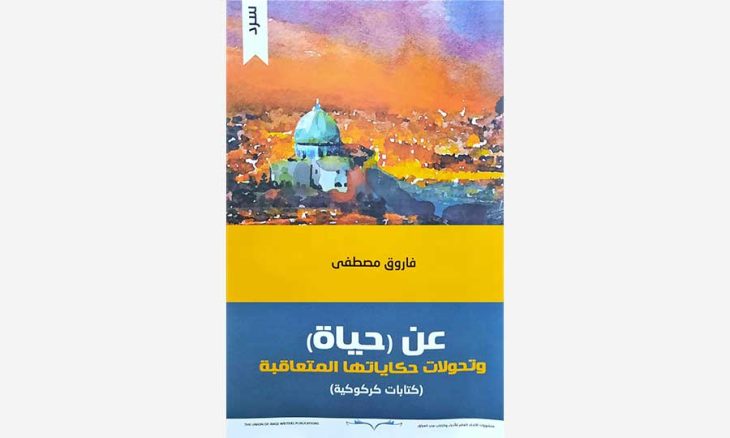

صدر عن اتحاد الأدباء والكتاب في العراق كتاب (عن «حياة» وتحولات حكاياتها المتعاقبة) 2021 للأديب العراقي فاروق مصطفى بعنوان مواز: (كتابات كركوكية) فسر العنوان الرئيس بالإحالة على مدينة كركوك العراقية، التي كتب فيها، فضلا عن وجود إشارة أجناسية تتربع على الجهة اليسرى من أعلى الغلاف تحمل لفظ: (سرد) لتحيل على أن الكتاب في بنيته الشكلية سرد، لكن قراءة المتن تشير إلى أنه سرد خاص بالمكان، بمعنى أنه ليس رواية، أو مجموعة قصصية، ولا سيرة، ولا مذكرات، إنما هو سرد يتعلق بأمكنة عاش فيها المؤلف، أو مر بها، أو كان عاشقا لها فحاول أن يقيم فيها زمنا ما، وها هو يستعيدها في ظل تقادم الزمن، وابتعادها، وتغيرها، والتيقن من بهائها، والكتاب ينفتح بمقالاته القصيرة على سيرة المؤلف، وما جاورها من حيوات، وأماكن كان جزءا منها، وقد اشتمل على لغة تتعمق في تقديم الحياة من خلال جمالياتها التي أصبحت جزءا من التأريخ في ظل خراب الحاضر، وافتضاض عذريته، فضلا عن تقديمها الرؤى التي تعيش في الذاكرة مستلة من: التأريخ، وروح المكان، وطراوة الأحداث، بشعرية تحتمي بتقانة الاسترجاع.

بدءا لا بد من التذكير أن «حياة» بطلة سرد الكتاب شخصية حقيقية سبق للمؤلف أن تعرف عليها في مدينة تقع شمال شرق الجزائر في العام 1969، حين أوفد للتدريس هناك، وكان في أول شبابه، وقع في حبها فبادلته المحبة النقية لكن أهلها حين علموا بنية المشرقي العاشق أبعدوها إلى بلدة في الصحراء، في ظل ثقافة محافظة تنظر إلى الغريب بعين الشك والريبة، فانقطعت أواصر المحبة بين العاشقين، وضاعت «حياة» أو ضيعها، وبقيت صورتها، ورسائلها في مكتبته شاهدا على حب عفيف، غير مدنس، ليبقى وجهها بعد ذلك الفراق يتماهى مع وجوه نساء أخريات عرفهن وأحبهن: مروخا الإسبانية، وجوسلين الفرنسية، ومارتا الجيكية، غير أن طيف «حياة» ظل يرافقه إلى يومنا هذا، فكتب فيها هذا الكتاب وفاء لذكرى تنير غسق الليالي الطوال.

إذا كان المؤلف فقد الحبيبة في ظل تباعد الزمن، والمكان فإنه استطاع أن يستردها في متن كتابه بوساطة التخيل المطعم بجمال السرد، فقد التقاها في حواري مدينته كركوك، تظهر له في مقل هلال سريع البزوغ، ثم تحتجب تحت وطأة الحاجة النفسية، فيظل يبحث عنها في أزقة المدينة، قاطعا صوبيها صاعدا نحو قلعتها، ثم يمضي إلى الدارات الواقعة في الطرف القصي، ثمة شيء يجذبه إلى «حياة» عن بعد، ثم يأخذه للتفكير في بطلات الروايات، لتخاطبه وهما في نهاية المطاف: أنت لا تجيد سوى الكلمات، فيزداد أملا في الوصل إليها، معتقدا أن حضورها الهلامي يعني أنها في مدينته، فهي صنو كركوك، وأيقونة محبتها، وهذه محنته؛ لا يعلم أين هي «حياة» ، وكيف يشرع في لقائها، ثم يغرق في العيون، ويبقى محدقا، لعل وجهها ينبجس من بين ركامات النأي، والفراق، وعنده أن البحث عن الحبيبة الغائبة في وجوه نساء المدينة، يمنحه سكائن الخلاص، ودليله قلبه الذي صار مخزنا للذكريات، وهو يمني النفس بالعثور عليها، عندها لا يملك سوى الحوار مع طيفها، لكن على طريقة سرد الروايات.

يكشف المؤلف في مقالات أخرى، ولَعه بالأمكنة التي مرّ بها يوما، ففي مقالته (عندما يداهم الربيع أشجار المدينة) تحدث عن رحلته إلى مدينة سطيف الجزائرية، وهي مدينة كما يقول تستلقي على الطريق الرئيس، الذي يربط قسنطينة بالعاصمة، تبعد عن الأخيرة 120 كم، تقع في أرض مكشوفة مستوية تجلدها الريح شتاء، مدينة هادئة لا تعرف الصخب، وشارعها الرئيس يخترقها من الوسط، وتحدث بإعجاب عنها، ثم قدر له أن يزور جيجل، وخنشلة، وبسكرة، والعين البيضاء، فالرحلة إلى سطيف، حسب المؤلف هي الأجمل في حياته؛ فهي مكان حالم يقظ، وللمؤلف في نهاية المقالة أن يتساءل: هل احتفظت سطيف الآن بطابعها، ونكهتها، أم أن عوامل الزمن، والتغيير زحفت عليها؟

إذا كان المؤلف فقد الحبيبة في ظل تباعد الزمن، والمكان فإنه استطاع أن يستردها في متن كتابه بوساطة التخيل المطعم بجمال السرد، فقد التقاها في حواري مدينته كركوك، تظهر له في مقل هلال سريع البزوغ، ثم تحتجب تحت وطأة الحاجة النفسية، فيظل يبحث عنها في أزقة المدينة.

وكانت للمؤلف تجربة مع فتاة عرافة أخبرته بمنتهى الغيظ، والشماتة في مدينة قسنطينة – التي عمل فيها مدرسا للعربية- أن كهولته ستخلو من النساء ليبقى يتلمظ نزيف وحدته؛ ويحتطب عيدانا غير قابلة للاشتعال، يومها لم يصدق الفتاة، وعدّها كاذبة، فهو يعيش حياة مليئة بالجمال؛ زار دولا ليست بالقليلة، وخبر الحياة من زاوية عطائها، لكنه بعد زمن ليس بالقليل حين كان يجرى وراء شبيهة «حياة» في أزقة كركوك، ولم يستطع اللحاق بها، تيقن أن شُرفة حياته قد قُفلت، واظلمت الطرقات حوله؛ لتتوهج نبوءة الفتاة القسنطينية على شاشة ذاكرته.

إذا تجاوزنا مقالات «حياة» وطرائق استرجاعها تخيلا، سنمسك بالجزء الثاني من الكتاب أعني مقالات كركوك التي تنفتح على بيوت خلف محطة القطار، ومشاهدة ما أصابها، فقد قفر فيها المكان بعد هدم بنايتها الأثيرة، وبناء المحطة الجديدة، وقلع الأشجار، وبدأ البور يدب في بيوتها ذات الطابوق الأصفر، فكركوك في لغة المؤلف ذاكرة يوتوبيا تمنح البهجة، وتشيع الفرح، لكن الحياة تجري، وفق قانون يشبه إلى حد ما ضربات مطرقة الإسكافي جبار الكركوكي، وسندانه التي مؤداها أن لا ثبات في الحياة، والأيام تفعل فعلها، ولا تبقى في آخر المطاف إلا الذكريات.

وكان المؤلف مولعا بتذكر أشجار الدفلى التي اشتهرت بها مدينته كركوك، فضلا عن أشجار اليوكالبتوس، وبساتين الزيتون، والعنب، ومنازل الورد، والحبق، والريحان، فهي بمجملها تؤثث المكان الكركوكي، الذي ينبض بالحياة، وجمال الأيام، فروح الحيز المكاني تتنفس، والشجر العملاق يبدو حالما، لكنه في النهاية يموت واقفا، ومنه تعلم المؤلف أن يحترم الطبيعة، وأن يتذوق جمالها، ويتحسس حفيفها، فحدائق كركوك يومذاك نساء متبرجات بزينة كاملة، وحبها دفعه لأن يزور حي شاطرلو، ويقف عند شجرة يوكالبتوس معمرة سلمت من يد القطع، وبقيت في مكانها تحكي قصة الزمن الجميل في تاريخ المدينة.

وينفتح الكتاب على أمكنة كركوك الأخرى؛ ممثلة بدور السينما التي كانت يوما ما شاهدا على مكان حافل بالثقافة، والمسرات في عروضها الصيفية والشتائية، وهو انفتاح جره إلى استرجاع أمكنة أخرى؛ فالجسر الحجري في المدينة علامة على مكان آخر ذي وظيفة معروفة، ويبدو أن الجسر بشكله الجميل قاده إلى قراءة رواية معروفة تحمل اسم «جسر على نهر درينا» لأيفو أندريتش.

أما قلعة كركوك التأريخية الشاهد الحقيقي على وجود المدينة وثقافتها فقد فتن بها المؤلف منذ نعومة أظفاره، وها هو ذا يصعد إلى فنائها بحثا عن مخطوطات متخيلة، وهذا ما دفعه لأن يكتشف مرويات ألف ليلة وليلة مشفهة في ذاكرة المدينة وأهلها، ولعل شغفه بالسرد والشعر هو ما دفعه لأن يكون شاعرا، وساردا لحال مدينة تنام على كم هائل من سرديات المكان، منها: السرديات التي ورثها عن أمه الحكاءة الأولى في حياته، رحمها الله، ومنها سردية الصداقة الحميمة بين الأديب وحيد الدين بهاء الدين، والأب يوسف سعيد، والشاعر سيف الدين الخطيب، وهي صداقة متّن جذرها المكان الكركوكي، وباركتها المدينة، وهي تبتهج بمحبة لا تعرف لغة غير لغة الإنسان الذي ينتمي إلى إنسانيته وحسب.

يسترجع المؤلف في مقالة الكتاب الأخيرة صورة الشاعر العراقي صلاح فائق ابن كركوك العتيد، وأحد أعضاء جماعتها الأدبية؛ تلك الجماعة التي كتب فاروق مصطفى عنها يوما قائلا: لعل (جماعة كركوك) 1964 ـ 1968من أكثر الجماعات الأدبية التي ظهرت في العراق المعاصر شهرة، وإنتاجا، وتأثيرا، وقد ضمت هذه الجماعة نخبة من ممثلي الحركة الثقافية العراقية، شعرا ونقدا وقصة وفنا تشكيليا وترجمة ومقالة، ويكاد مؤرخو هذه الجماعة، ومنهم من عمل معها، يتفقون على أن الآباء المؤسسين الأوائل لهذه الجماعة هم: جليل القيسي، وفاضل العزاوي، ومؤيد الراوي وسركون بولص، وجان دمو، ويوسف الحيدري، وصلاح فائق سعيد، وأنور الغساني، ويوسف سعيد وفاروق مصطفى، وكان القاسم المشترك الأعظم الذي جمع هؤلاء المثقفين تحت مظلة أدبية واحدة هو روحهم التجديدية، وتبرمهم من الأوضاع العامة التي كانت تسود العراق آنذاك، ونزوعهم إلى التمرد ومعاناتهم من الإحباط وإصرارهم على السياحة في أرض الله الواسعة، وهم في معظمهم كانوا من مدينة كركوك. يسرد المؤلف فاروق مصطفى علاقته المكانية بالشاعر صلاح فائق من خلال وجودهما في كركوك، ثم اللقاء في دمشق التي صار فيها الشاعر مهاجرا، وزوجته الروائية هيفاء زنكنة، لتبقى العلاقة مفتوحة من خلال الرسائل التي كان يبعثها الشاعر من لندن مستقره الأخير، ومن خلال زيارتين قام بهما إلى كركوك في عامي 1987و2003، فكركوك – والكلام للمؤلف – كانت مع شاعرها المتمرد الذي فهرسها، وفهرس قلعتها، ونهرها، وجسورها، وأسواقها، وناسها الطيبين، وأودع تلك الفهارس مخيلته، هكذا هو المكان سلطة تشع أنساقها على المكين ليكون قادرا على استرجاع الحياة التي خبر دروبها في تلك الأصقاع، ومارس فيها وجوده الجميل.

وبعدُ فــ(عن «حياة» وتحولات حكاياتها المتعاقبة) كتاب سرد مكاني بما يحمل من سمات جديدة على النثر العراقي الحديث تتجاور مع أنواع سردية أخرى مثل: الرحلة، والمذكرات، والسيرة، واليوميات النثر البارد، وهذا النوع من الكتب قد يأخذ من تلك الأنواع، وقد يتداخل معها، فسرد المكان في النتيجة نصوص ما كانت إلا بسبب بوح ذاتي في ظل استرجاع لأمكنة كانت قد تركت ندوبا في الذاكرة، وليس للمؤلف وقد فجع ببعدها النفسي سوى أن يستردها ففي استرجاعها محاولة للقبض على زمن ملون بالرغائب، والأمنيات، وجماليات الحياة معا. امتازت لغة النثر المكاني في الكتاب بجملة خصائص استقاها من التماهي التام بين الذاكرة، والأمكنة، وفاعلية التخيل، والرغبة في استرجاع الزمن بشكله الأولي البريء، لعل من أهمها:

غلبة اللغة الشعرية على غيرها، بوصفها تنظيما شفيفا لأعلى درجات صوغ الخطاب المنطلق من الذات، بهدف تشكيل المكان تشكيلا مغايرا يراعى فيه ابتكار صور تتساوق وجمال المكان المثقل بروح السرد المنتمية إلى الوصف، والحوار، وحضور الزمن والمكان، والشخصية.

وتتصف لغة المقالات أيضا ببروز جمالية الكتابة القائمة على التعلق بالمكان بوصفه يوتوبيا فضاء تمتح من تخيل المؤلف بوصفه أداة تتحرك في أجواء الأزمنة كلها، لتدور حول نواة تستدعي جوهر الأشياء الأليفة، وغايتها الانفتاح على ما يحيطها من حيوات، ورؤى بوساطة الاسترجاع المبني على ما تستدعيه الذاكرة، فضلا عن اتصافها بالإيجاز الذي يغلف العبارة، وقد يصل إلى درجة التكثيف الذي يدفع بالسياق إلى حافات الشعر الهارب من مظان النثر الاعتيادي.

ناقد وأكاديمي من العراق