يرى أن المقارنة بالآخرين محفوفة بالمخاطر..

عز الدين فشير: تركت "مقعد السلطة" إلى "مقعد الكتابة"سعياً وراء ما أحبه

2021-10-20

القاهرة - رشا أحمد

تجمع أعمال الروائي المصري عز الدين شكري فشير، بين الاحتفاء النقدي والنجاح الجماهيري، ما جعل روايات له مثل «عناق عند جسر بروكلين» و«كل هذا الهراء» ضمن قوائم الأكثر مبيعاً، كما تم تحويل روايتيه «أبو عمل المصري» و«مقتل فخر الدين» إلى مسلسل تلفزيوني.

في سياق هذه المعادلة الصعبة لا يرى فشير أي تضحية في استقالته المثيرة من منصب «الأمين العام للمجلس الأعلى للثقافة» بمصر منذ سنوات، وتركه العمل بوزارة الخارجية بعد أن وصل لدرجة سفير، وكما يقول: «انتقلت من مقعد السلطة» إلى مقعد الكتابة «التي أحبها»... هنا حوار معه حول تجربته والمحطات التي مر بها وأثرت في عالمه الروائي.

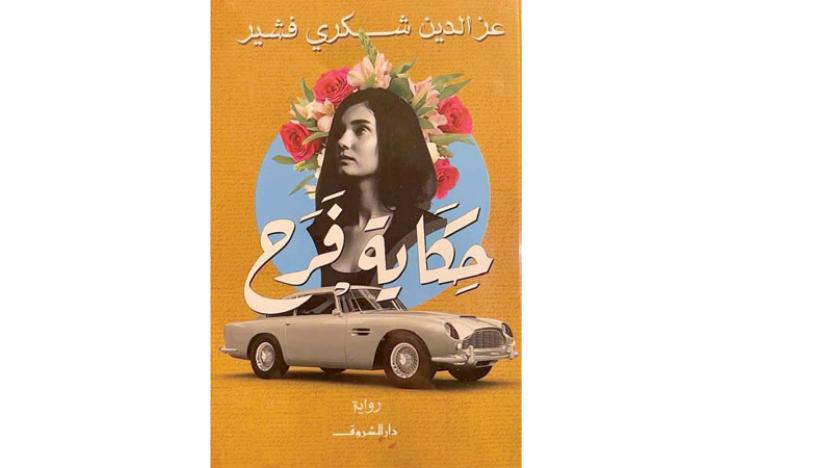

تنتمي روايتك التي صدرت مؤخراً «حكاية فرح» إلى ما يسمى «رواية الأجيال»، ألم تخشَ المقارنة بنجيب محفوظ صاحب التجربة الأشهر في هذا النوع الأدبي؟

كبار الكتاب –من تولستوي إلى محفوظ– لم يتركوا نوعاً من الرواية إلا وكتبوا فيه، ومن ثم لا مفر من الكتابة في أنواع –بل موضوعات- تطرقوا إليها من قبل.

ومقارنة رواية كتبتها بأي من أعمال هؤلاء الكبار تسعدني، حتى وإن أخجلتني، ولم تكن النتيجة لصالحي. من ناحية أخرى، مقارنة كتاب معاصرين بآخرين رحلوا من زمن عملية محفوفة بالمخاطر، لأن النص الروائي نفسه يتغير بمرور الوقت، معناه لغوياً والطريقة التي يُقرأ بها، وكذلك المشاعر التي تتولد عنه. وبالتالي مقارنة نص جديد بآخر كُتب منّ سبعين عاماً تتطلب قدرة على معرفة الكيفية التي قُرئ بها هذا النص وقتها: كيف فهمه القراء ساعتها وما المشاعر التي ارتبطت به؟ وذلك في إطار السياق الثقافي والسياسي والاجتماعي السائد وقتها.

«ميرامار» أو «القاهرة 30» أو «ثرثرة فوق النيل»، وقت صدورها ليست الروايات نفسها التي نقرأها الآن: معانيها تغيرت، وطريقة قراءتها والمشاعر التي تتولد لدينا في أثناء القراءة تغيرت.

وهذا يجعل المقارنة بين رواية جديدة وأخرى تسبقها بعشرات السنين مسألة غاية في الصعوبة، وربما بلا فائدة تُذكر. لكن مجرد وضع اسمي في جملة واحدة مع كاتب مثل نجيب محفوظ هو إطراء يكفيني.

جاء السرد في الرواية على لسان امرأة تروي التحولات النفسية والاجتماعية للنساء عبر أزمنة وأماكن متفاوتة، كيف تمكنت من سبر غور مكنونات المرأة بهذه الحساسية والدقة؟

أظن أن الكتابة في جوهرها تقوم على ثلاثة أمور: الملاحظة والخيال والتعاطف. دقة الملاحظة هي التي تمكّن الكاتب من جمع تفاصيل العالم من حوله بدرجة تفوق المتوسط: تفاصيل الناس، من طريقة سلوكهم إلى تعبيرات وجوههم، إلى الفروق الدقيقة بين طرق تعبيرهم.

تفاصيل الأحداث، تفاصيل المكان، وغيرها. الخيال هو الذي يدفع الكاتب إلى السؤال عمّا كان يمكن حدوثه، والأحداث التي مرّت أجزاء منها أمامه، وما تبقى من حياة الأشخاص الذين قابلهم ولو للحظات. التعاطف هو ما يمكّن الكاتب من تمثل شخصيات مغايرة له تماماً؛ سواء في الرؤى أو النوع أو الأدوار التي يلعبونها في الحياة.

هذا التعاطف هو الذي يمكّن الكاتب من وضع نفسه مكانهم، وتخيُّل أحاسيسهم وطريقة تفكيرهم والكيفية التي يعبّرون بها عمّا يجول في نفوسهم.

وكلما زاد تعاطف الكاتب وقدرته على الملاحظة ونشاط خياله، زادت قدرته على التعبير عن أشخاص مختلفين عنه: رجل يكتب عن نساء، مؤمن يكتب عن ملحدين، مسالم يكتب عن إرهابيين، وهكذا.

اللافت أنه رغم تعدد البيئات والعصور في الرواية، فإن جوهر أزمات المرأة يبدو واحداً في كل زمان ومكان، كما بدا لافتاً أن المرأة أكثر صلابة من الرجل في مواجهة العواصف. كيف ترى الأمر؟

جوهر أزمات المرأة يبدو لي واحداً، وهو إخضاعها لمعاملة غير عادلة بسبب كونها امرأة. شكل هذا الظلم يختلف في درجته، لكن في معظم الأحوال الجوهر واحد.

حتى حين يعلن القانون المساواة التامة بين النساء والرجال، فإن المجتمع نفسه يتواطأ على مواصلة المعاملة التمييزية ضدها. المرأة في مجتمعاتنا العربية تتحمل عبء المشكلات والتناقضات الاجتماعية كلها بشكل أكبر من الرجل؛ من الازدواجية الأخلاقية إلى الفقر.

كل العيوب والتناقضات تصب عندها. كأن المرأة جالسة في الكواليس وخلف الستار؛ بينما يقوم الرجال بالتمثيل على الخشبة. تعرف النساء جيداً أن هذا تمثيل، وأن هؤلاء الممثلين سيدخلون عليها ويكشفون وجوههم الحقيقية.انظري إلى الطالبة الجامعية التي يتحرش بها أستاذها، الأستاذ نفسه الذي يملأ قاعة المحاضرات ضجيجاً عن القيم والدين والأخلاق!

كيف ترى هذه الطالبة ليس فقط أستاذها بل بقية الرجال، المجتمع كله والأخلاق التي يدّعيها؟ فإذا كانت –وفقاً للإحصاءات- كل امرأة تقريباً قد تعرضت للتحرش أو الاعتداء الجنسي على الأقل مرة، فمعنى هذا أن النساء كلهم ينظرن إلى أخلاق المجتمع وادعاءاته نظرة مختلفة تماماً عمّا يمثله الرجال. وفي الوقت نفسه، مطلوب منهن مواصلة التظاهر بأن هذه الأخلاق حقيقية، اللاتي يعرفن جميعاً زيفها.

كل هذا عبء على المرأة، تبدأ عملية تدريبها على تحمله وهي طفلة صغيرة، عادةً بالتخويف والقهر.

لماذا تبدو مدينة «المنصورة» التي عشت بها شطراً من أيام الطفولة والصبا كأنها هاجس يطاردك في الكثير من أعمالك بما فيها عملك الأخير؟

لأننا كلنا نقضي حياتنا نفرّ من طفولتنا أو نطاردها، أو الاثنين معاً. كأننا نريد الاحتفاظ بها وإبقاءها حية وفي الوقت نفسه التخلص أو حتى الانتقام منها ومما حملته من مؤثرات سلبية، وهناك دائماً مؤثرات سلبية.

الأطباء النفسيون دائماً ما ينصحون الناس بالكتابة عن الأشياء والناس الذين يحبّونهم ويؤلمهم فقدهم، وعن الأشياء التي يحاولون نسيانها أو تجاهلها بسبب ما تصيبهم به من ألم أو اضطراب. كتابة الرواية لا تخلو من هذا الجانب: لعل هذا هو الجانب الشخصي الذاتي لها.

في حالتي الكتابة عن المنصورة –التي عشت فيها حتى ذهبت إلى الجامعة– إحدى الوسائل التي تساعدني على التعامل مع هذه الطفولة بحلوها ومرها دون الوقوع في فخ الحنين إلى الماضي. وهذا -على الأرجح- ما فعلته «فرح» في الرواية: استعادت كل تفاصيل الماضي ثم هدمته من أساسه بحيث لا يبقى له وجود إلا في مذكراتها.

في مقابل الإقبال الجماهيري، هل تحظى أعمالك باحتفاء نقدي مماثل؟

لا أظن أحداً من الكتاب يرضى بحجم الاحتفاء أو النقد الذي يلقاه. هذه مسألة لا يمكن إشباعها، لأن بها قدراً كبيراً من الزهو وتضخيم الذات الذي يجب احتواؤه وترويضه.

وهو فخ أيضاً لو وقع فيه الكاتب لَدمّر توازنه النفسي. ومن ثم لنترك الاحتفاء جانباً، ولنترك تقدير الكاتب لنفسه أو لجودة كتابته جانباً، فهذه ليست معايير يمكن الركون إليها.

المهم في هذا الموضوع –في رأيي- هو حاجة الأدب لحركة نقدية قوية كي يزدهر. قد يكتب القارئ في «مراجعة» مثلاً أنه أحب لغة الرواية –أو كرهها، أو أنه شعر بالملل والحشو– أو لم يتمكن من ترك الكتاب حتى أنهاه.

لكن لماذا؟ ما الذي يميز لغة الرواية بالضبط؟ هذا سؤال يحتاج لناقد يدرس علاقة اللغة بالتعبير، ولديه ذخيرة من المقارنات بين الاستخدامات اللغوية المختلفة في روايات وأزمنة وسياقات مختلفة بحيث يكون تحليله إضاءة للكاتب والقارئ معاً، لا مجرد انطباعات وإشادات وانتقادات.

استقلتَ من منصب «الأمين العام للمجلس الأعلى للثقافة» مؤكداً أنك تفضل أن تكون في «مقعد الكتابة» على «مقعد السلطة»، كما تركت العمل في وزارة الخارجية المصرية فيما بعد رغم وصولك لمناصب رفيعة! هل يستحق المشروع الإبداعي مثل هذه التضحية؟

ليس هناك تضحية في الموضوع، بل اختيارات للحياة التي أريد أن أعيشها. الكتابة ليست مشروعاً مربحاً، لا مادياً ولا حتى معنوياً. فلا أعرف روائياً عربياً واحداً يستطيع الحياة من عائد رواياته. كما أن حياة الكاتب قلق مستمر؛ على مستوى كتابته، وانتشار رواياته، وردود فعل النقاد أو القراء أو الناشرين، ناهيك بأثر كل هذا على توازنه النفسي.

إن من يكتب سعياً للشهرة يعرّض نفسه لدرجة أكبر من كل هذا، ولصدمة كبيرة حين يدرك كيف اختفت أسماء كبيرة لا حصر لها من المشهد الروائي الذي كانت تتصدره يوماً ما. برأيي، تكون الكتابة اختياراً ذا معنى في حالة واحدة فقط وهي حب الكاتب لها وارتباطه بها، لذاتها وبغضّ النظر عن الفشل والنجاح وبقية تبعاتها.

بهذا المعنى لا يكون التخلي عن وظيفة أو سلطة تضحية بل مجرد سعي وراء الشيء الذي أحبه، وراء الحياة التي اخترتها لنفسي، وهي حياة أستمد شعوري بالرضا عن نفسي من تحققها.

من المنصورة إلى القاهرة إلى باريس ثم كندا وبعدها القدس والخرطوم وانتهاء بالولايات المتحدة. محطات كثيرة في رحلة طويلة من الدراسة والعمل الدبلوماسي، ما الذي يتبقى من تلك الرحلة في ذهنك ووجدانك؟

هذه هي حياتي كلها، لا مجرد رحلات. نحو 35 عاماً في مصر –بالتساوي بين القاهرة والمنصورة، و20 خارجها في هذه البلاد. لا يمكنني تلخيص أثر هذه السنوات ببساطة.

لكن ربما يكون أهم ما يتبقى منها ويتصل بموضوعنا هو أثرها على مدى تعاطفي مع الغريب. قد يكون هذا الغريب شخصاً أو حالة أو رؤية أو عقيدة أو طريقة حياة أو حكايات يرويها الناس عن أنفسهم وتاريخهم. في كل هذه الحالات أتاحت لي هذه السنوات نعمة الحياة وسط سياقات غريبة عن تنشئتي، وأخرى كنت أظنها قريبة ثم اكتشفت أنها ليست كذلك. في كل هذه الحالات كان عليَّ التعلم والتأقلم، وسط مجموع مغاير من البشر.

رأيت العالم من عيونهم، ولمست مباشرة مشاعرهم التي تخالف مشاعري لكنها لا تقل عنها قوة، ورأيت أفكاراً وعقائد تخالف ما لديّ لكنها لا تقل عنّي يقيناً، وهكذا.

كروائي، أتاحت لي سنوات الحياة في عوالم مغايرة فرصة أظنها لا تُعوّض لإثراء تعاطفي وتقويته وقدرتي على وضع نفسي محل الآخرين ورؤية الأمور من منظورهم.

لكن تبقى الوحدة الجانب الأقل لطفاً، وهي ليست نقصاً في عدد مَن يعرفهم المرء، ولا نقصاً في مشاعر الود والحب وإنما تقلص في المساحة المشتركة مع الآخرين.

حين أكون مع هذا الجانب، أرى مخاوفه ومعاناته وحكاياته وأحلامه، لكني أيضاً أرى أوهامه وإغفاله لمخاوف ومعاناة وأحلام وحكايات الأطراف الأخرى وتقليله من شأنها أو تحقيرها. أتفهم ذلك، لكني لا أستطيع الاشتراك فيه، وبالتالي عند هذه النقطة أنفصل عن هذه الجماعة.

نفس الشيء يحدث مع بقية الجماعات الأخرى. في نهاية المطاف، تظل الصحبة محدودة بتلك المساحة الأولية التي أشاطر فيها مَن حولي مخاوفهم ورغباتهم، لكني أعلم أني سرعان ما سأجد نفسي وحدي ثانيةً.