قراءة متأخرة في «المسرّات والأوجاع» : هل تعب التكرلي من الكتابة وتعبت معه شخصيات روايته؟

الأمة برس

2025-09-15

د. رشيد العناني

د. رشيد العناني

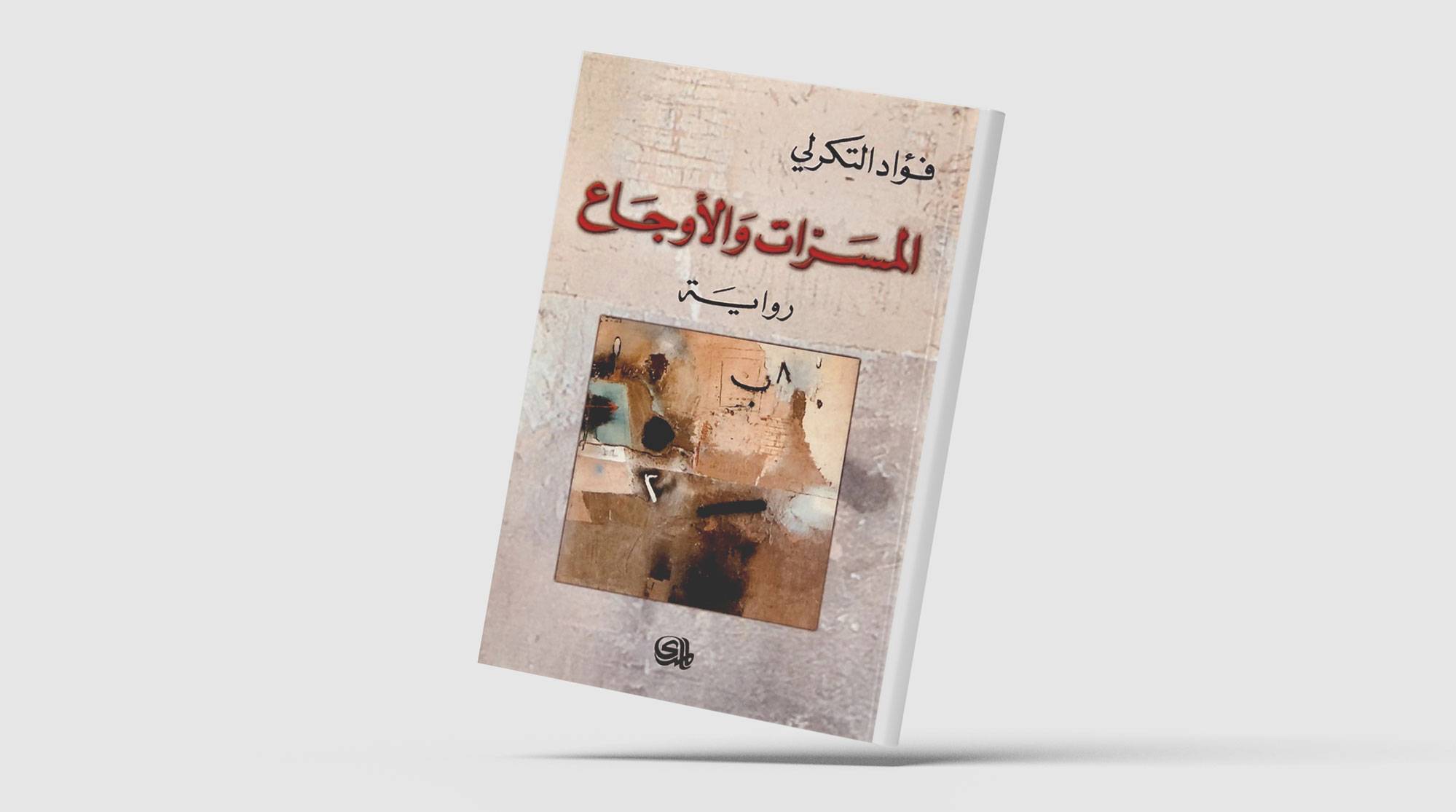

لم أكن قرأت شيئا للقصاص العراقي فؤاد التكرلي (1927 - 2008)، ما ظل يؤرقني إلى أن قررت تصحيح الوضع بقراءة واحدة من رواياته المتأخرة والتي كَثُر الاحتفاء بها بين النقاد، باعتبار أن ذلك سيكون خير وسيلة لولوج عالم الكاتب. أعني روايته ذائعة الصيت «المسرات والأوجاع» (1998) التي أقامت في أرفف مكتبتي سنوات من دون أن تحين الفرصة لمطالعتها. كنت أنظر إليها ويشوقني عنوانها الجميل الواعد بمسرة القراءة ووجع المعرفة. الحقيقة أن الرواية أمتعتني في البداية، غير أن علاقتي بها ما لبثت أن تدهورت تدهوراً سريعاً. للكاتب مقدرة حكائية غير منكورة، وأسلوب حديث سلس، ومهارة في الوصف، كما أنه بارع في التجسيد الحي للشخصيات، لكنه يفسد ذلك بعجزه عن تزويد شخصياته بدوافع مقنعة للسلوك. ينقصه كذلك من المهارات التقليدية للفن الروائي القدرة على تركيز الحدث ولمّ خطوط الحبكة وتجنب الحشو وتكرار المواقف بما لا يساهم في كشف الشخصية أو الدفع بالحدث، وإنما يبقى حشوا، واسترسالاً مُخلّاً بجماليات العمل.

نحن أمام رواية تقع فيما يقارب الخمسمائة صفحة (467 بالضبط) والتي بشيء من المراجعة والتنقيح كان يمكن أن تتجنب الترهل وتتخلى عن شحومها غير الصحية بما لا يقل عن مائة صفحة دون أن يلاحظ أحد. غير أن هذا على خطورته ليس أكبر مشاكلي مع الرواية. فالحقيقة أني قاربتها بشيء كبير من الرجاء فهي رواية كبيرة لكاتب ذي مكانة كنت ألوم نفسي أني لم أتعرف إلى كتابته بعد. شرعت في قراءتها بشغف وتسليت بها منتظراً أن تأتي اللحظة التي تكشف لي فيها عن سبيلها. إلى أين هي متجهة؟ ما فلسفتها؟ ما الفكر الاجتماعي أو السياسي أو الوجودي المتخفي وراء أحداثها وشخصياتها؟ غير أني وصلت إلى منتصفها دون أن أتلقى أي إشارة بأن أياً من هذه الأسئلة ستلقى جواباً، أو أن الكاتب يعلم إلى أين هو قائدنا، بل بدا الأمر وكأنه قد أسلم قياده إلى الحدث والشخصيات تقوده كيفما اتفق إلى حيثما اتفق في غير خطة، وقد أصبح السرد غرضاً في حد ذاته، المهم ألا ينقطع الخيط ولا يتوقف السرد وتبقى المواقف تؤدي إلى مواقف شبيهة بها حتى تنتهي الرواية من فرط التعب. يتعب الروائي من الكتابة، وتتعب الشخصيات من التخبط على غير هدى بين يدي كاتب لا يعرف ماذا يصنع بها.

المدهش في الأمر أن هذه رواية مسرحها بغداد العراق في فترة تمتد من أربعينات القرن العشرين وحتى ثمانيناته. أي أنها تتزامن بلا مبالغة مع تشكل العراق الحديث وتناميه من الملكية والاحتلال إلى الجمهورية والانقلابات المتتالية وصولاً إلى البعث والفترة الصدّامية وحتى بداية الانهيار والتفكك مع بدء الحرب مع إيران في سبتمبر (أيلول) 1980، ناهيك عما كان يحدث في المنطقة العربية المحيطة بالعراق في الفترة نفسها من تحولات وزلازل وحروب وهزائم. لا أستقي هذه المعلومات من الرواية فهي تمر بهذا كله مرور الكرام أو لا تمر به إطلاقاً، وكأن العراق بلد آخر في كوكب آخر.

بينما كل هذا يحدث أو نفترض أنه يحدث فإن الرواية لا شاغل لها إلا الشبق الجنسي للشخصية الرئيسية، المحامي والموظف الحكومي توفيق لام، وللنساء اللاتي من حوله في محيط الأسرة وزوجات الأقارب والأصدقاء والمعارف. يمكننا أن نعتبر الرواية «أوديسة» البحث عن الارتواء الجنسي بأي شكل وبأي وسيلة ومع أي امرأة متاحة أو غير متاحة، وتوفيق هو «البطل الملحمي» لهذه الرحلة الأوديسيوسية بين المخادع والبارات والمقاهي والفنادق يتنقل من غلمة إلى غلمة ومن ارتواء إلى البحث عن الارتواء التالي. بطل مفلس مُسْتجدٍ محتقَر هيّن على نفسه وعلى الناس من حوله، مستغِل لكل امرأة يجد إليها منفذاً.

لا اعتراض لي على شيء من ذلك ولا حكم أخلاقي. المشكلة ألا أجد إطاراً فلسفياً أو اجتماعياً أو سياسياً أفهم فيه سلوك هذه الشخصية التي يكرس لها الكاتب مئات الصفحات. لا ينجح الكاتب في تصويره كشخصية وجودية عابثة رافضة لكل شيء. يفقد وظيفته بسبب اعتدائه على موظف الأمن في المصلحة الحكومية التي يعمل فيها. ومن تلك اللحظة يبدأ انحداره السريع، لكنه لم يكن ذا موقف أو رأي أو فكر من أي نوع قبل ذلك.

ولهذا يصعب أن نقول «يبدأ انحداره» فهو لم يكن في مرتفع أو أي موقع من أي لون قبل ذلك. فقدانه وظيفته لم يكن إلا مناسبة لمفاقمة عدميته غير المبررة والموجودة من السابق. هو حدث عابر يُنسى بعد ذلك، ولا محاولة إطلاقاً للبناء عليه بفرضية أن هذا ما يحدث للفرد في الدولة الشمولية. الحدث الوحيد في الرواية الذي يذكرنا بأنها تدور في بلد تحدث فيه أشياء خلاف المطاردات الجنسية لتوفيق هو إشعارنا في الصفحات الأخيرة بأن الحرب اندلعت بين العراق وإيران ووصف بعض القصف والغارات الجوية على بغداد. نفيق فجأة بعد أكثر من أربعمائة صفحة على الإدراك أننا نتابع رواية في بلد تقع فيه أحداث عامة من قبيل الحروب والغارات. المدهش أنه لا تصوير من أي نوع لاستجابة الشخصيات لهذه الحرب، فيما عدا الخوف من الغارات والانفجارات. ومما يتسق مع عدمية الرواية و«بطلها» أنه يستغل هلع (فتحية) خطيبة صديقه الشاب ولجوئها إليه في إحدى الغارات لكي يغتصبها إشباعاً لغلمته.

كما قلت في السابق تتداعى الأحداث في الرواية من تلقاء ذاتها بلا هدف ولا غاية وتتخبط الشخصيات على أسلوب «محلك سِرْ» فهي لا تلقى توجيهاً من مؤلفها لا يعرف ماذا يفعل بها، حتى تُقحم الحربُ في آخر لحظة في رواية أنفقت أربعمائة صفحة وكأن أشخاصها يعيشون في فراغ سياسي واجتماعي شامل. أربعمائة صفحة في تغييب كامل للعامّ. فجأة يستبد التعب بالروائي السارد، الدائر معصوب العينين في ساقية التكرار إلى ما غير نهاية. تعاني الشخصيات أيضاً من الإرهاق الشديد، خاصة توفيق الذي تركه المؤلف يجوب الشوارع جائعاً مفلساً متشرداً باحثاً عن الدفء واللقمة والفرْج إلى ما لا نهاية.

فجأة يأتي الخلاص للمؤلف وشخصياته معاً من الدوران الأبدي كالأفلاك المسيَّرة. يحدث ذلك حين يكتشف المؤلف فائدة العامّ وأنه ممكن أن يحلّ المواقف في القصّ ويغير مجرى الأحداث ميسِّراً النهايات والبدايات، تماماً مثلما يفعل في الواقع المعاش منذ بدء التاريخ. في تلك اللحظة وحيث أننا وصلنا إلى سنة 1980 يستدعي المؤلف بداية الحرب العراقية الإيرانية - هو الذي تجاهل في السرد كل ما سبق وقوعه من أحداث كبرى في العراق في الأربعين سنة السابقة. لكن الحرب الآن يمكن أن تكون مفيدة (في الرواية إن لم يكن في الواقع)، فليُقتل على الجبهة الشاب الثري، جاسم، خطيب فتحية التي حملت منه قبل أن تتوفر له عطلة لعقد القران! وليَتركْ هذا الجاسم أيضاً ثروة كبيرة للمفلس الضائع الأبدي، توفيق لام، الذي كان الشاب يُعجب به من قديم! بهذه الثروة الهابطة من السماء (أو من العامّ في حياة الخاصّ) يستطيع توفيق أن يرتفع من حياة الفقر والإملاق والتشرد. يستطيع أيضاً أن يتزوج من الشابة الجميلة فتحية فيوفر أباً لجنينها ويقيها من الفضيحة، ولكنه أيضاً يضمن إشباعاً جنسياً حتى الممات مع امرأة في نصف عمره.

هكذا تنتهي هذه الأوديسة غير البطولية بعودة البطل الدنيء منتصراً من رحلة التشرد والجوع. وهي النتيجة الإيجابية الوحيدة التي نراها للحرب التي زُجَّ بها في الرواية زجّاً لكي تيسر هذه النهاية. يا لأيادي العام على الخاص! ترى كيف كانت تكون هذه الرواية لو أن الكاتب اكتشف الصلة بين العام والخاص في وقت مبكر عن ذلك. نعلم طبعاً خطورة الكتابة عن العام وأثره في الخاص في ظل النظم الشمولية، لكن المبدعين كانوا دائماً ما يجدون الوسائل الفنية للالتفاف حول ذلك، وهو ما لم أجده في «المسرات والأوجاع». ليس حتماً أن يكون الكاتب ملتزماً سياسياً واجتماعياً. أعني أن هذا ليس شرطاً لكتابة رواية جيدة من الناحية الفنية، تماماً كما أن الالتزام كمبدأ عقيدي لا ينتج عنه بالضرورة أدب جيد. غير أني أرى أن هذه الرواية على شهرتها ومكانة كاتبها تخسر معركتها على الجبهتين. كان لدى التكرلي موهبة قص راوغته واستعصت على التطويع والتوجيه، فنتجت عنها رواية تسلية تطمح لأن تكون رواية أدبية.