الكاتب السوري المقيم في باريس لا يرى في الترجمة سبيلاً للعالمية

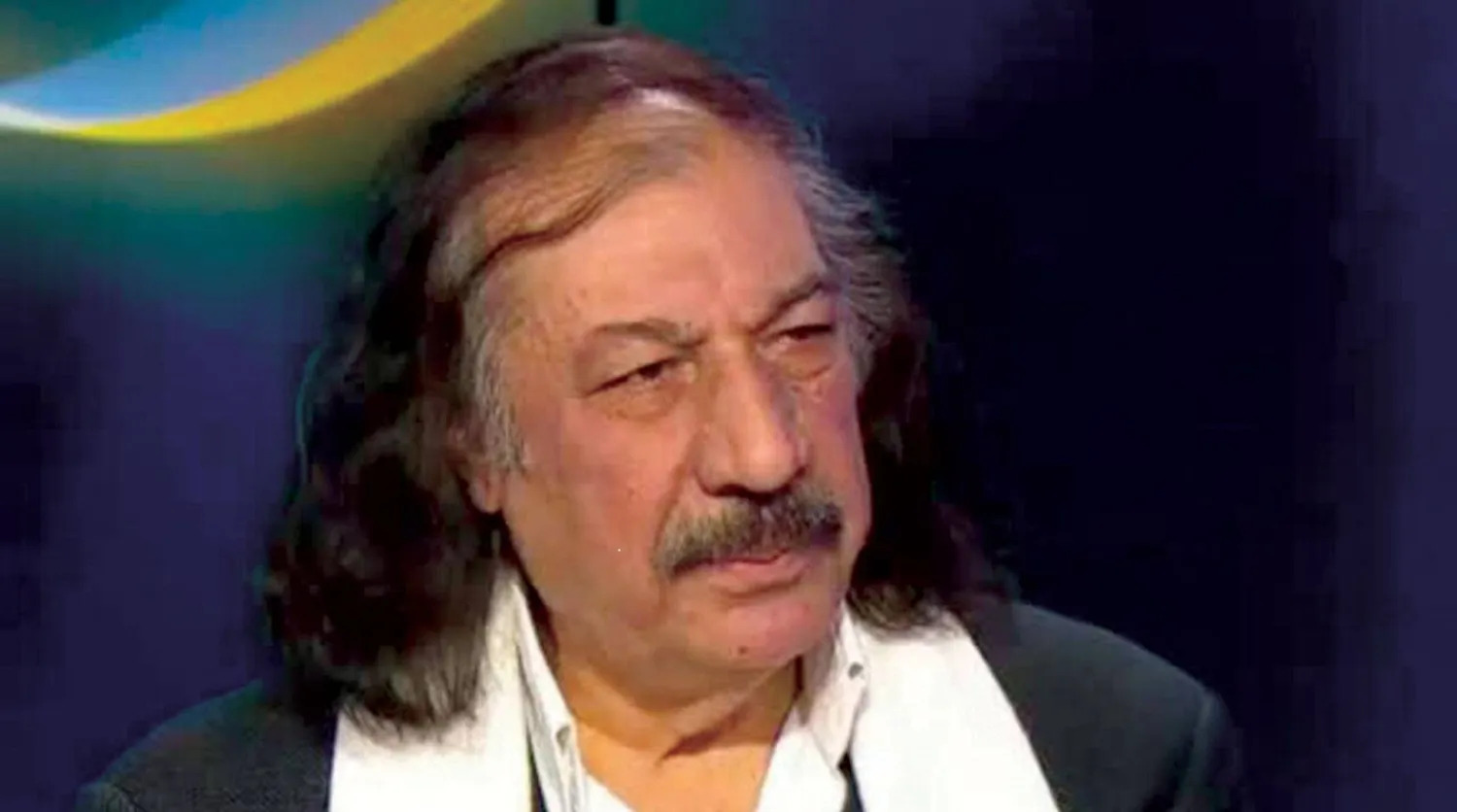

الطبيب الروائي ..خليل النعيمي : أكتب رواياتي بمشرطي كطبيب جراح

2025-05-26

القاهرة - رشا أحمد - يقيم الكاتب السوري خليل النعيمي في باريس منذ عقود ومع ذلك يرفض الكتابة بغير العربية رغم إجادته الفرنسية؛ بسبب غرامه بلغة الضاد التي درس بها الطب والفلسفة في جامعة دمشق. ورغم نجاحاته المهنية في «مدينة النور» طبيباً جراحاً، فإن قلبه معلق بالهم السوري والعربي وهو ما يتجلى في معظم أعماله منذ روايته الأولى «الرجل الذي يأكل نفسه» وحتى روايته الأخيرة «زهر القطن»، مروراً بأعماله الأخرى مثل «قصاص الأثر»، و«تفريغ الكائن»، و«مديح الهرب» و«دمشق 67».

القاهرة - رشا أحمد - يقيم الكاتب السوري خليل النعيمي في باريس منذ عقود ومع ذلك يرفض الكتابة بغير العربية رغم إجادته الفرنسية؛ بسبب غرامه بلغة الضاد التي درس بها الطب والفلسفة في جامعة دمشق. ورغم نجاحاته المهنية في «مدينة النور» طبيباً جراحاً، فإن قلبه معلق بالهم السوري والعربي وهو ما يتجلى في معظم أعماله منذ روايته الأولى «الرجل الذي يأكل نفسه» وحتى روايته الأخيرة «زهر القطن»، مروراً بأعماله الأخرى مثل «قصاص الأثر»، و«تفريغ الكائن»، و«مديح الهرب» و«دمشق 67».

في هذا الحوار، يتطرق النعيمي إلى هموم التجربة الإبداعية، وولعه بالسفر والترحال الذي انعكس في عدد من أعماله وبخاصة كتابه الأحدث «أنا مكان».

* تواصل مسيرتك في أدب الرحلات والولع بالسفر من خلال كتابك الأخير «أنا مكان»... كيف تنظر إلى هذا العمل في سياق تجربتك الإبداعية عموماً؟

- إبداع الكاتب الحقيقي هو إبداعه في حياته، والكتابة هي جزء ضئيل من عملية الإبداع الأساسية هذه التي تمثلها حياتنا في أبعادها المختلفة. لكن إذا حاولنا أن نؤطِّر هذا الكتاب، فلا بد لي من القول إنه «زبدة» ما كتبت حول الأمكنة الكثيرة التي زرتها، لا من حيث اللغة وطريقة الكتابة فحسب، وإنما من حيث «وعي الكاتب بالأمكنة»، فالمكان ليس شيئاً آخر غير وَعينا به. ولكي ألخّص ما أقول، يكفي أن أعد أسماء الكتب السابقة، والأسماء ليست حيادية، كما تعلمين: «مخيلة الأمكنة»، و«كتاب الهند»، و«قراءة العالم»، و«الطريق إلى قونية» وأخيراً «أنا مكان».

* بما أن هذا الكتاب ليس الأول من نوعه في أدب الرحلات بالنسبة إليك، ما الجديد الذي يحمله «أنا مكان» مقارنة بما سبقه؟

- الأمكنة لا تنتهي والإحساس بجمالها، هو الآخر لا نهائيّ. وعبر الجمال المتجدد الذي يمنحنا إيّاه السفر، نستَخْلِق، نحن العابرين، مشاعر جديدة، أكثر إبداعاً، وأكمل بنية، وأعمق وَعْياً، ممْا نعيشه، وممّا عشناه، من قبل. تاريخ الكتابة، وإنجازها، يتعلّقان، بشكل متين، بتاريخ الكاتب الشخصيّ، الذي يتجلّى دائماً فيما يكتب. ومن منظور آخر، يمكن أن نقول إن الكتابة ليست تجميعاً إنشائياً، أو وصفاً جغرافياً للأمكنة والبشر الذين يعيشون فيها، إنها علاقة حميمة تتخلّق بين العابر والمقيم، علاقة تتعمّق إلى أن تغدو، بشكل أو بآخر، شبه تاريخية. نحن نسافر لأننا نحب الآخرين، ونفرح بأمكنتهم التي تعيدنا إلى مكاننا الأول.

* لكن، تحديداً، ما سر ولعك بالسفر و«هوسك» باكتشاف الأمكنة الجديدة؟

- بكلمة واحدة «الفَقْد». فَقْد المكان الأول الذي لم يكن باستطاعتي العودة إليه، بعد أن رحلتُ عنه بطريقة قسرية. وهو ما جعلني أكتب فيما بعد: «نحن لا ننفر من الأمكنة، وإنما من الفكر الذي يتحكّم فيها. نحن لا نستبدل مكاناً بمكان آخر، وإنما فكراً بفكر آخر. فالمكان كالكائن لا يمكن استبداله». وبتعبير آخر، كنت أبحث عن مكاني الأول في الأمكنة الأخرى التي أزورها، وهو ما استغرق مني وقتاً طويلاً لكي أدرك البعْد النفسي للفَقْد. كان السفر بالنسبة لي الملجأ الذي حماني من الانهيار.

* إلى أي حد انعكس هذا الولع على تجربتك الأدبية... هل المكان بطل أساسي في النص؟

- المكان شيء أساسيّ في تجربة الكتابة الروائية عندي، فهو على سبيل المثال «الشخصية الأساسية» في روايات «دمشق 67»، و«قَصّاص الأثَر» و«زهر القطن». وعلى العموم، فإن الكتابة، أياً كان شأنها، أو نوعها، في حاجة إلى «أرضيّة» تستند إليها. نحن لا نكتب عن السماء وإنما عن الأرض، الأرض التي نشأنا فوق ترابها، وتنفسنا هواءها، وأحببناها. وعندما نسافر تكون هي المعيار الذي نرى من خلاله أرض الآخرين التي ستغدو، سريعاً، أرضنا الأخرى. فمن لا يحب مكانه الأول، لن يحب أمكنة الآخرين، ولن يعني له السفر شيئاً.

* تجمع بين كل من الأدب والطب في ثنائية شهيرة تجلت أصداؤها عبر نماذج مدهشة، من أبرزها عالمياً أنطون تشيخوف وعربياً يوسف إدريس... كيف تنظر إلى تلك الثنائية من واقع تجربتك الشخصية؟

- أنا طبيب جراح، وأمارس الجراحة، مهنتي التي أعيش منها. أنا لم أكتفِ بدراسة الطب فقط، مثل كثير من الأدباء، وإنما أمارسه. والممارسة تطبع الكائن بضروراتها، وتعلّمه حتى ما لا يريد أن يتعلمه. أنا أقوم بعمليات جراحية عالية التخصص، تستغرق مني العملية الواحدة، أحياناً، ساعات عدة، وهو ما يعني الكثير، ثقافياً وحتى سلوكياً. من الجراحة تعلّمتُ الصبر، والمثابرة، والإتقان. منها تعلمت، أيضاً، أن عمل الكائن، أياً كان نوعه، يمثله. العمل يمثّل مَنْ ينجزه.

هذا ما حاولتُ، وأحاول باستمرار، أن أطبّقه على الكتابة، فالكتابة التي هي مجرّد حروف على الورق، لا تقلّ أهمية عندي، عن العمل الجراحي الذي أقوم به على الجسد الإنساني، والذي لا يقبل أي تنازل في أدائه. ففي الجراحة، كما في الكتابة، وفي الحياة، أقصد في السلوك والأفعال، ليس هناك شيء نافل. كل شيء مهم. والفعل أياً كانت نوعيته، يستحق الاهتمام نفسه، سواء أكان حركة المشرط الجراحي، أم حركة القلم على الورق.

* هل يمتلك المبدع القادم من خلفية طبية «حساسية إبداعية» مختلفة تميزه عن زملائه القادمين من خلفيات أخرى؟

هذا يتعلّق بنوعية المبدع، وبطريقة حياته. رد الفعل الإنساني، ليس واحداً ولا موحَّداً أمام الأشياء، والأوضاع، والظروف. هناك أمور عدّة تتدخّل في مسار الحياة، وبالتالي في الإبداع، بشكل خاص. نحن كلنا نعيش على سطح هذه الأرض، ولكن منْ يستطيع أن يعثر على اثنين «طبق الأصل»؟ لا أحد، بالطبع. المماثلة لا توجد إلا على الورق، وبإرادة السلطة، ولفترة محدودة جداً من الوقت.

أقول إن الحساسية الإبداعية مسألة شخصية بحتة، لكنها قابلة للتأثّر. وهي، مثلها مثل غيرها من الحساسيات الإنسانية الأخرى، عرضة للتحوّل والتغيّر المستمر. يبقى علينا أن نعترف بأن الحساسية الإبداعية ليست معطى جامداً، ولا هي نهائية. وهي ليست خلف المبدع، أي ليست متصلة بتاريخه، فقط. وإنما هي، باستمرار، أمامه، متعلّقة بسلوكه واعتباراته ومشاغله اليومية، وبمهنته، ومعارفه، حتى العابرين منهم، وقبل كل شيء، بقابليته للتغيّر. المبدع، بهذا المعنى، طاقة خلاّقة متبدّلة باستمرار. ولكن إلى أي حدّ؟ تلك هي النقطة التي يصعب تحديدها.

* رغم إقامتك في فرنسا منذ عقود، فإن الهمّ السوري العربي هو المهيمن على فضاءاتك الإبداعية... ما السبب وراء ذلك؟

- السبب في ذلك هو اللغة، علاقني باللغة العربية علاقة وجودية. أنا لا أستطيع أن أعيش ثقافياً من دون اللغة العربية. أنا درست الطب والفلسفة في جامعة دمشق العريقة باللغة العربية، وفي فرنسا، تخصصتُ في الجراحة، وتابعت دراسة الفلسفة المقارنة في جامعة السوربون حتى صرت «عضو الحمعية الجراحية الفرنسية»، و«جرّاح المستشفيات في فرنسا». وأمارس مهنتي باللغة الفرنسية، بالطبع.

لكن التعبير عن الإبداع له شأن آخر. لماذا؟ لأن الكائن مهما تقدم في العلم، وتعمّق في التخصص، يظل قريباً من مجاله العاطفي المرتبط بمكانه الأول. وأتصوّر أنني لو كتبت باللغة الفرنسية لكنت نسيت، بشكل من الأشكال، مَنْ كنتُ، ومن أين جئت، حتى ولو ظلتْ رائحة المكان الأول عالقة بي. أنا أكتب من أجل «مجتمعي»، وأعمل من أجل أن أكون مستقلاًّ عن جميع سلطات العالم. هناك، إذن، علاقة ارتباط لا انفكاك منها مع المكان الذي نشأت فيه. علاقة وجود أكثر مما هي علاقة مصلحة عابرة.

* ألم تفكر في الكتابة بالفرنسية بدعوى ما يعدُّه البعض «تحقيق حلم العالمية» والوصول إلى الآخر بلغته؟

- لم أفكّر بالكتابة بلغة أخرى، حتى ولو كنت أتقنها، وأمارسها في حياتي اليومية. إضافة إلى أن «مفهوم العالمية» عن طريق الترجمة مفهوم سخيف تماماً. هناك جوائز عربية مستلَبة بهذا المفهوم، تترجم كل كتب جوائزها إلى أكثر من لغة، وكلها ترجمات مدفوعة الثمن، مسبقاً، وهو ما أساء، ويسيء، إلى الإبداع العربي الحقيقي. ومع ذلك ليس هناك في الغرب الذي أعيش فيه أي صدى لهذه الترجمات التي سرعان ما تُنسى، وكأنها لم تكن.

العالمية جهد فردي، ليس هدفه الترجمة، وإنما نقد المجتمع الذي يعيش فيه الكاتب. نقده بمعنى المساهمة في إغناء تراثه الثقافي الخاص، وعدم التردد في مقاومة العوآئق الأخلاقية والسلوكية والمعرفية التي تكبّل التحرر الاجتماعي.

* كانت بدايتك مع الشعر من خلال ديوان «صور من ردود الفعل لأحد أفراد العالم الثالث»، لماذا لم تستمر في المسار الشعري... ألا تشعر بالحنين إلى القصيدة؟

- في الحسكة كنت شاعراً، وفي دمشق صرت روائياً، وفي باريس كتبتُ «موت الشعر». أقصد أن الإبداع صيغة من صِيَغ المكان الذي نعيش فيه، أما مفهوم الحنين إلى القصيدة، فهو ما لم يخطر لي على بال. ومما يجدر ذكره أن ديواني المشار إليه في سؤالك مُنِع، وصودِر، ربما كان ذلك وراء تحوّلي إلى الرواية بشكل جذري، مع أن أول رواية لي «الرجل الذي يأكل نفسه»، مُنعت هي الأخرى.

* في هذا السياق، كيف ترى ظاهرة تحول الكثير من الشعراء العرب حالياً نحو كتابة الرواية بحثاً عن الأضواء والانتشار؟

- أنتِ قلتِ هذا: «بحثاً عن الأضواء والانتشار». هذا ما أعتقده أنا أيضاً. لكن المهم، رغم ذلك، هو الاعتراف العلني والصريح بحق المبدع في أن يمارس الفن الذي يعتقد أنه يلائم ذائقته ووقته وجهده وإمكاناته. وله كل الحق في أن يتنقّل من فن إلى آخر ما شاء، وسمحت له ظروفه. لا تخصص نهائياً في مجال الإبداع، ولا حظر لممارسته، بأي شكل من الأشكال. المهم، في النهاية، هي القيمة الإبداعية للعمل الفني، وليس شكله.