مابين المصادفة والقدر: «نحال حلب» كمرآة للخطأ الوجودي

2025-03-21

صالح الرزوق*

صالح الرزوق*

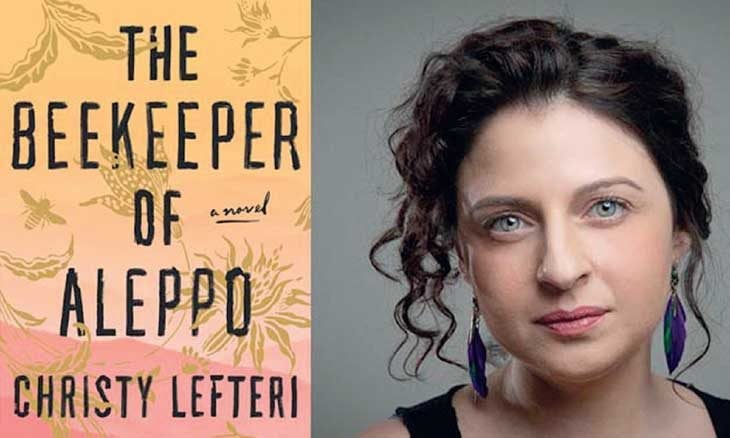

تتابع رواية «نحال حلب» لكريستي ليفتيري حكاية عائلتين تدمر حياتهما الحرب، وتسلك كل منهما طريقا خاصا للهرب إلى تركيا، ومنها إلى إنكلترا مرورا بعدة محطات أوروبية. وتتوقف مطولا عند نوري وزوجته الضريرة عفراء وابن خاله مصطفى.

ومع أن الرواية تخص بالذكر اسم ثاني مدينة في سوريا، هذا لا يمنع أنها رواية شخصيات، تمر بأزمة وجودية، وهي فظاعات ورعب الحرب، ولكن معاناة الشخصيات لا يضيء لنا شرط حلب الجغرافي أو التاريخي. وهذا لا ينتقص من رواية ليفتيري، بالعكس إنه يرفعها إلى مصاف الأعمال الإنسانية التي تفسر عقد الحرب، وما تسببه من هدم وتخريب طال جانبين..

الأول- الوجدان الذي نسميه بالخطأ الذاكرة، أو محنة الكائن مع ماضيه المؤلم. والثاني – الذهن وموضعه من الواقع، وهو ما نسميه أيضا على سبيل الخطأ بالحواس. والمثال على ذلك عمى عفراء. فتعطيل البصر لا يحول عالمها إلى صندوق مغلق، ولكنه ينشط الحواس البديلة مثل السمع والشم، وبفضلها تكتشف الجانب السريالي من حياة اللاجئين. وباعتبار أنها بالأصل رسامة تنتمي للمذهب الطبيعي يمنحها العمى عينا ثالثة تبصر بها الواقع. ويعترف نوري بذلك حينما يقول عن رسوماتها إنها تشهد على المأساة، دون أن تراها. وتستعمل للتعبير عنها خطوطا مكسورة وألوانا غير منطقية، وبذلك تعيد ترتيب الأحداث كما شعرت بها (أو بلغة لفتيري: مثل صور تتجاوز حدود خيالنا العادي). وكأنها بلغة بارت تحول مفردات وجزئيات حياتها إلى أساطير.

وتتبع هذه الرؤية العمودية للواقع معلومات عن تربية النحل. وعن الفرق بين النوعين الأصفر السوري والأسود الإنكليزي. وتستغل ليفتيري هذه التفاصيل للمقارنة بين الحياة في الشرق والغرب، وبطريقة غير مباشرة (فهي تقول عن النحل الإنكليزي، والكلام الآن لمصطفى المقيم في يوركشاير، إنه يغني، وطنينه ساحر، ولا يغدر، وينذرك قبل اتخاذ أي موقف عدائي). وإذا كانت عفراء تساهم بأسطرة الواقع بقوة عماها، فإن إدراك ووعي مصطفى ونوري يساهم بترميزه.

ويوجد تكامل عضوي بين الجانبين. فالأسطورة نتاج طفولي ومؤنث لأنه يعيد ترتيب الواقع، بينما الترميز هو لغة أبوية وذكورية تضفي عليه رؤية متحولة. ويوجد فرق أساسي بين التفكيرين. الأول يتبرأ من الظواهر الاجتماعية للتاريخ، والثاني يتكلم ضمنا عن علاقات استغلال نشأت مع تكوين أول خلية في المجتمع وهي القبيلة ثم الأسرة. ثم إن اهتمام عفراء بالرسم يترك أمامها مساحة حرة للتصور، في حين أن اهتمام الثنائي نوري ومصطفى بخلايا النحل hive – وبلغة لفتيري مستعمرات النحل colony يفتح الباب لتكوين علاقات إنتاج واستهلاك غير عادلة. وفي كل الأحوال لا يبقى لحلب أي نصيب في الحبكة، والإشارات السريعة إلى نهر قويق لا تختلف عن إشارات إيفو أندريتش إلى جسر درينا في روايته المعروفة.

ويجب أن نتوقع هذه النتيجة من كاتبة بريطانية. فالعلاقة في الأدب الأوروبي مع المكان ضعيفة، وهي علاقة وجود له أجندة استعمارية، وليس علاقة موجود – أو شخصيات قليلة الدسم ومكتوب عليها محاربة شروط عالمها الضيق (وأشير هنا على نحو خاص إلى المشكلة الإيرلندية. فالتنافس مع الإنكليز وراءه دافع ديني وهو المذهب المختلف، وليس أرض إيرلندا بذاتها. ويمكن تعميم هذا الكلام على السوفييت، فالأرض بالمحصلة تعبير عن علاقات إنتاجية فقط). ومع أن ليفتيري بعيدة عن السياسة، فهي في شعورها الباطن ليست بريئة من أجندة الاستعمار الغربي، لأنها..

أولا توظف لغة إنسانية غير نضالية.

وثانيا لأنها لا تعرف بهوية الأطراف المتنازعة وارتباطاتها.

وثالثا تبتعد الحبكة تماما عن خلفيات الحرب ومراحلها وتطوراتها، وتعمم كل المحن. بتعبير آخر تدخل في نظام العولمة، وبالأخص عولمة الشقاء. فالبشر متشابهون في خلق الكوارث. وتتساوى الأرض في إنكار التاريخ وطبيعته، وكأنها امتداد للتصحر النفسي، أو بلغة الناقد يوسف اليوسف «موت اليخضور»، بمعنى كبت وقهر العاطفة والوجدان، وتترك باب الأمل مفتوحا على اليوتوبيا الغربية فقط. وفي سبيل هذا الهدف تبيح المحظورات بعقلية مكيافيلية عجيبة، بما في ذلك الغش والتزوير (فنوري وزوجته يهربان بجواز سفر إيطالي يتلقاه نوري من المهرب في دورة المياه).

ورابعا تترفع الأحداث عن خصوصيات الحروب الأهلية، وتساوي بين الضحايا.

خامسا، تتوقف الحبكة مطولا عند معاناة اللاجئين في معسكرات الإيواء. ودائما المذنب هو ذاكرة الشخصيات. وتعزو التجاوزات التي تقع في المجتمع المصغر داخل الأسوار إلى الاختلاف العرقي والثقافي – دون أي إشارة لمبدأ الهوية الوطنية. ومن بين هؤلاء نحال حلب وشريكه، كلاهما لديه إحساس مهني متورم ومتضخم، ودون أي وعي هوياتي أو عرفاني. وفي هذا المضمار – ومع أن الشخصيات من خارج شريحة الموظفين – التي صعدت برفقة شخصيات نمطية منها الفلاح والجندي والعامل وطالب العلم، لم تقترب من الرواية الإنتاجية وأخلاقها – والتي تخصص بها كاتب واحد من حلب وهو فاضل السباعي (نجيب محفوظ سوريا). وهذا المروق الفني يعود على الأرجح لموقع كل شخصية من نظام الرؤية – فهي من وراء الحدود في «نحال حلب» – وبضيافة بيئة غريبة وأجنبية – لكنها من داخل نظام البيت والحارة في مجمل كتابات السباعي. ولا تترفع الحبكة عن إدانة نوري بالسرقة لإعالة نفسه (فهو يسرق العلكة وأكواب الفلين والخبز). وسبق لروايات نضالية أن اتهمت شخصياتها بالانحراف (مثل «يا كوكتي» لجنان جاسم حلاوي – فشخصياته تسرق وتكذب، ومثل «نشيد الحياة» ليحيى يخلف – شخصياته تسطو على بيوت المساكين ولا تتبع القاعدة الرومانسية في سرقة الغني لمساعدة الفقير).

وتقف ليفتيري أمام مرآة محايدة. فلا تدين أحدا باستثناء الحرب وأحيانا الطبيعة، ولا تفكر بطريقة لحل هذه التراجيديا، وتنظر لخلاص الأفراد على أنه تحقيق للعدالة. وفي سياق كلامها عن قوارب الموت تعترف بأنه من بين كل 40 لا ينجو غير 4. وكأنها تقول إن الحل الفردي رهن بيد القدر، إن كنا ميتافيزيقيين، أو أنه بيد الحظ إن كنا علمانيين. وفي الحالتين لا يوجد دور لا للمنطق ولا للعمل. فالإنسان في هذا الظرف يتحرك بالغريزة ودون أن يستعمل عقله مثل النحل، ومثل أنجيليكي (كلما سمعت صوت طفل يبكي تنقط من صدرها قطرات الحليب). وهذا يحسب لليفتيري وليس عليها. ويذكرني ذلك برواية لقسطنطين جورجيو وهي «الساعة الخامسة والعشرون»، فهو أيضا يصور بمهارة أحسده عليها دور الصدفة في تقرير المصير، لا أنت تختار ساعة ميلادك، ولا أنت تقرر ساعة حتفك، وتوجد قوة غير مفهومة تقودنا من المهد إلى اللحد، كما لو أن ليفتيري وجورجيو يكرران مقولة زهير بن أبي سلمى:

رأيت المنايا خبط عشواء من تصب/ تمته ومن تخطئ يعمر فيهرم.

بمعنى أن الحظ هو خطأ وجودي.

*صدرت الرواية عام 2019 في المملكة المتحدة عن دار زافر بوكس.

*كاتب سوري