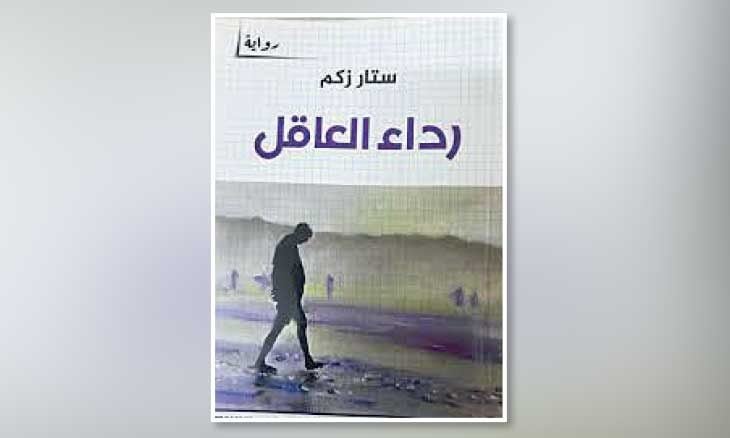

لستار زَكَم : رواية «رداء العاقل»… بين الاشتغال السردي والتأويل الرمزي

2025-03-15

علي لفتة سعيد*

علي لفتة سعيد*

يُعدُّ عنوان رواية «رداء العاقل» لستار زَكَم من العناوين المستفزّة التي تُعطي انطباعًا أوليًّا بأنّها تحتاج إلى كمّيّة من التفكير، ليس بمعناها الدلاليّ، بل بما ترمي إليه. فالرِّداء هو أصلًا للعاقل، لذا يمكن طرح السؤال: ماذا يُخفي العنوان وراءه من قصديّات وقدرة تأويليّة ومفارقة إعلانيّة وجاذب إبهاريّ لأديب مثل زَكَم؟ فالعنوان هو بوّابة الدخول إلى مدينة النصّ، وهو الرؤية العالية للحكاية، وهو المنصّة التي تنطلق منها أفكارها وتبويبها. إنَّ الإجابة التي يضعها المُتلقّي أمامه سيبدأ في ترتيبها منذ الإهداء، الذي يُعَدّ العتبة الثانية في الاستدلال على القيمة الفكريّة والحكائيّة للرواية. فالإهداء هو النافذة الأولى بعد باب العنوان ، فهو كاشفٌ للهدف القادم ومُحضِّرٌ للإجابة المقصودة ، ومُمهِّدٌ لتقديم شخصيّات الرواية ودلالاتهم: «إلى فقراء العالم…المِرجل الوحيد للكتابة/ وإلى ذلك الجنون…حين يكتَشف الحقيقة». لذا فهو لا يكتفي بعتبتين: الأولى الكبيرة (العنوان)، والثانية (الإهداء)، بل يُلحِق عتبة النافذة بفتح نافذة أخرى تُقرِّب ملامح الإجابة عن فكرة الرواية وكرسيّ التلقّي ، حيث يفتح النافذة الثانية عبر مقولة للفيلسوف الماركسي أنطونيو غرامشي: «المثقّف الذي لا يُحسّ بآلام شعبه لا يستحقّ لقب المثقّف». من هنا، من البوّابة والنافذتين، سيمتدّ الزمن ويتمدّد في البحث عن العلاقة بين العتبات والمتن الروائيّ السرديّ، وفاعليّة الحكاية وماهيّتها.

المنتِج لم يكتفِ بفتح نافذتين مع البوّابة ، بل جعل من الاستهلال للفصل الأوّل، الذي عنوانه «أحلام فتيّة»، مدخلًا فعّالًا، حيث تبدأ فعاليّة الاستهلال بنغمة فيروز وقصيدة وطنيّة أو باحثة عن «المستقبل المنير»، والتي تُؤثّر بالمُتلقّي العَسير، وهي كلمات تتراوح بين النضال والتخلّص من الفقر واليأس. وإذا ما عرفنا أنّ المنتِج شاعر، فإنَّ كلمات الاستهلال ستكون النافذة الثالثة التي تتعالق مع المهيمنات الأخرى. إنَّ العتبات أو المهيمنات الدلاليّة ستكون هي القائدة لعمليّة التلقّي، لذا تأخذ العمليّة التدوينيّة ولُعبتها دورًا في الشرح داخل المبنى السرديّ لإعطاء المتن الحكائيّ غايته. فالرواية تُبنى على أساس راوٍ يسرد على شخصيّات غائبة، وليس بطريقة المُتكلّم أو المُخاطَب. لذا، فالارتباط بين النوافذ والبوّابة هو مفتاح البحث عن الفقراء، وحين يُفهَم الزمن على أنّه ما بعد الاحتلال الأمريكيّ، فإنَّ الفاعل الرئيس ليس الحياة اليوميّة للفقراء، بل ما يُصادفهم من معرقلات تُهدِّد حيَواتهم. لذا ، تكون المقارنة أو المُحايثة داخل الواقع نفسه، فالمنتِج ينزل إلى القاع ، قاع المجتمع ، ليأخذ صوتهم ويصرخ نيابةً عنهم ، سواء كانوا عقلاء أو مجانين ، طلّابًا أو كَسَبة ، في أماكن عامّة أو خاصّة. لذا، يأخذ على عاتقه تنمية هذه الفكرة من خلال الارتباط بين العنونة والنوافذ، كي لا يخرج المُتلقّي من الباب الخلفيّ للرواية، وهو ما جعل فصولها السبعة تتولّى عمليّة تقشير هذه العلاقة وتوسيع مدياتها، وإن كان الزمن محدَّدًا، إلّا أنّه يسعى إلى تمديده وَفقًا لفاعليّة المكان والشخوص معًا.

فالرواية تُحاكي زمنًا، لكنّها تنقّب في النفوس، في الداخل السيكولوجيّ وعلاقته بالفوضى الخارجيّة وما أحدثه الزمن ذاته من خراب. لذا، تأتي الفصول السبعة بعناوينها الفرعيّة على أساس أنّها المسؤولة عن تبيان هذه العلاقة بين الواقع والإنسان، الذي اختاره المنتِج ليكون دالّته ودليله على ما يريد بحثه من منظور أنثروبولوجيّ يتعلّق بظاهرة القاع وليس القمّة. فلو تتبّعنا العناوين السبعة، سنجد أنّ المنتِج احتكم إلى حالة تنمية الفكرة، التي تبدأ بالأحلام وتنتهي بإزالة الأقنعة، وهي الغاية الأخيرة لاستكمال التجوّل في مدينة الرواية والكشف عن محتوياتها. فالمنتِج لم يترك شيئًا- بحسب الرواية- له علاقة بما يريد إثبات وجوده، لكنَّ القاسم المُشترك الأكبر فيها كان الموت، بينما القاسم المُشترك الأصغر كان الحب، غير أنّه أراد إعلاء الأصغر ليأخذ مكان الأكبر، من خلال الجمع بين الحاصل السرديّ للفكرة وتفكيك أسس الحكاية . الذي كان يُعدُّ في الأصل رداءً للمجنون ، لكنه في الحقيقة كان رداءً للعاقل، ذاك الذي يكشف عن نفسه في نهاية الرواية. حين ينزع القناع، يكشف المستور، ويزيل الأقنعة التي لا تُشبعها أقنعةٌ أخرى:

(يا إلهي!… كلمة تفوَّهت بها إحدى الشابات القريبات من المكان، وهي تحدق بذلك الشاب، إنه يشبه عوفي المجنون ! اقتربت منه، وأعادت جملتها بصوت أكثر يقينًا، إنك تشبه عوفي المجنون!. ابتسم الشاب، ثم قال قبل أن يغادر القاعة، أتمنى ألّا نصل إلى مرحلة نُضطر فيها إلى تدوين كتاب آخر…فأنا لستُ مجنونًا، أنا عاقل…عاقلٌ جدًا…). وهنا تتكشَّفُ أبعادُ اللّعبةِ التدوينيّةِ، حين تتطابقُ النّهايةُ مع الاستهلالِ في الفصلِ الأوّلِ، حيثُ بدأ الاتّصالُ بأغنيّةٍ لفيروزَ، وبالقصيدةِ ذاتِها التي تُعبِّرُ عن عمليّةِ الاتّصالِ الدّائريِّ، في مناورةٍ سرديّةٍ تُعيدُ الحكايةَ إلى بدايتها.

الاشتغال التصاعدي

تتسم الرواية بالاشتغال التصاعدي للأحداث التي تقودها فاعلية الغاية التي يطرحها المنتج لنفسه. فهو يُسيِّر قافلة الحكاية مثلما يقود سفينة السرد. فالموضوعة التي اختارها واقعية، لكنه استلَّ منها ما يُعين الحكاية لكي تأخذ الأبعاد التصاعدية بين الشخوص من جهة ، وبين المكان من جهة ثانية، وبين الزمن الذي اختاره ليكون محصورًا في وقائعه من جهة ثالثة. لذا يكون الصراع ممتدًّا ما بين العقل والحب، والجنون والغضب، ويجمعهما السبب والمُسبِّب، والكل يتجه في عملية الاشتغال التدويني نحو عوفي، الشخصية المحورية التي تُمثِّل الحب وضياعه، والاحتجاج وتفاعله. ومن خلاله يتم الكشف عن الفواعل التي تحتاجها الحكاية وما يتداخل معها من جنون الواقع وسخريته وعظمة آثاره على الشخصيات المختارة.

لذا، فإنَّ أهمَّ العلامات الأولى في العنوان الرئيس تتمحور حول أنَّ العاقل الذي ارتدى الرداء هو في حقيقته مجنون، والمجنون الذي ارتدى الرداء هو في الحقيقة عاقل. ومن هذه المعادلة انبثق الاشتغال لكشف المحتويات في القاع بتأثير من القمَّة. حينها يتبيَّن أنَّ المجنون هو العاقل، وأنَّ العنوان إزاحة رمزية. فالأبطال غارقون في الفوضى، ويعيشون في واقعٍ مُزيَّف وفوضوي. فتكون كلُّ العلامات الإشارية المجنونة والمقصودة مُوجَّهة نحو عوفي. تدور الأحداث لتعود إليه من خلال سرد الوقائع على لسان الراوي أو على لسان الشخصيات ذاتها ، باعتباره أصبح نقطة الارتكاز أو المركز الذي تدور حوله الفعاليَّات الاشتغاليَّة.

)في يومٍ من أيَّام السنة الدراسيَّة، كانا يهمَّان بمغادرة مبنى الكلية، فإذا بنظرات علي تقع على عوفي المجنون في أحد الشوارع الفرعيَّة المؤدِّية إلى الشارع الرئيس، الذي يُوصِل علي دائمًا إلى كراج السيارات

المفاجأة الكبرى والصدمة المهولة هي أنَّ قمر، عندما رأت عوفي، قالت لعلي إنَّ هذا الرجل المجنون قد رأته سابقًا) )ص 24)

ومن هذه النقطة الرئيسة ، تنطلق الأحداث بين الحبِّ والفوضى والاصطدام بواقع جديد فرضته ظروف الاحتلال وما تبعها وما سبقها من آراء. وهو الأمر الذي أدَّى إلى أن يكون الاشتغال الزمني قد سار على بنيةٍ مفهومة وواقعية، سواء بالسرد المتصاعد أو الزمن العائدي) فلاش باك( هدف ربط الأحداث. فمثل هذه الحُبكات تحتاج إلى خيطٍ يربطها بين الماضي والحاضر، وهو ما يُتيح للمتلقِّي أن يُدرك سرَّ العنوان من جهة، وسرَّ الشخصيات، وسرَّ عوفي ذاته باسمه الشعبي المُنتمي إلى القاع، صعودًا إلى القمَّة وأحداثها المؤثِّرة على هذا القاع، من خلال سحب الوقائع إلى الواقع بأماكنها المعروفة والدالَّة، وربط الثقافة بالفعل المؤثِّر بإحدى الشخصيات لتكون هي المُوَثِّقة للواقع ومدى تأثُّرها وفوضاها أيضًا:

(علي يريد أن يكتب مجموعته الشعريَّة، يُوظِّف من خلالها الأحداث الجارية في البلد، لكنَّه لا يملك صَنْعَة الكتابة. لذا تراه دائمًا يقرأ مجاميعَ شعريَّةً عديدة كي يتعلَّم فنَّ الكتابة)ص 37.

سرديات الأصوات

إنَّ الاشتغال هنا لا يتوقَّف على نقل الواقع من خلال لغةٍ بسيطةٍ واقعيةٍ هي الأخرى، وروايةٍ من خلال فهم مسؤولية الراوي العليم، الذي يتابع مفرداته ليلقيها على مسامع المتلقي، بل ينطلق الاشتغال إلى فهم تعدُّد السرديات عبر الفصول وعبر تغيُّر الراوي نفسه، مما يُعطي تعدُّد القصص في الفصل الواحد وفي الرواية كلها. فأصوات الشخصيات واضحة، جاءت لتميط اللثام عن الواقع المخبوء، بحسب رأي المنتج، وهي انتقالاتٌ تصاحب كشف المخبوء عن العلاقات السياسية والدينية والاجتماعية في زمنٍ محدَّدٍ هو زمن الاحتلال، لذا يكون المجنون هو المحور،والأصوات الأخرى تدور حوله، مما يساعد المنتج على إيجاد سردياتٍ تابعةٍ لقطع أفق التوقُّع،فضلًا عن الاستمرار بفاعلية المتن الحكائي التي غلبت فاعلية المبنى السردي، لأنه مهمومٌ بجعل المجنون عاقلًا في هذا الزمن. إضافةً إلى تسريب حكاياتٍ لها فاعلية الصراع، وتفعيل الاشتغال الدرامي لتنمية كوادر الحكاية:

(لحظات، فإذا برجلٍ غريبٍ يصل إلى المقهى، ليتحدَّث مع الأصدقاء ويخبرهم بأن لا رسالةَ ستصل أبدًا ، لكن من يريد لقاء الكاتب عليه أن يصعد إلى السيارة المركونة أمام المقهى. استفسر الجميع عن المكان المقصود، لكن لم يَفصُحْ السائق أبدًا، ويبدو هذا من تعليمات الكاتب ) (ص 60) .

وحتى يتمكَّن من ربط الأحداث، فإنَّ ما يمكن أن يكون أصواتًا أخرى متداخلةً مع الأصوات الرئيسية هو عملية البحث عن روابط بين التاريخ والحاضر، الفلسفة والأدب، السؤال والبحث عن الإجابة وتداعياتها، من خلال فعل الرمزية الثقافية التي تتمثَّل بالشاعر والكاتب، بهدف منح الرواية بعدها الفكري المرتبط بالمبنى السردي من ناحية ، وبالفكرة التي سيَّرت الرواية من ناحية أخرى. ليس من خلال فاعلية الاشتغال على التناص فحسب، بل من خلال تبويب هذه الفاعلية لتكون فاعلةً في المتن، لذا فإنَّ السردية لم تخلُ من العنصر الآخر لتنمية الصراع، من خلال الوصف الذي ينتمي إلى العشق، والحب، والاكتواء به، والتغزُّل كذلك ، لتتحوَّل العلاقة إلى رمزية التمسُّك بالبلاد والثقافة والوعي:

(علي يخاف على قمر من أيِّ شيء، فلا يريد لأي احدٍ أن يقترب منها، يريد أن يحافظ على ذلك الجمال الأنيق، البهي، المتفرِّد. إنَّها لؤلؤة المكان ، فاتنة العيون، ذات الجسد الممشوق، والضحكة البريئة، إنَّها قطعةٌ من الألماس البهيِّ اللامع… فهو لا يريد لأحدٍ أن يلمسها أبدًا.) (ص 75).

وهذا يرتبط كذلك بطريقة الاشتغال على الفضاء المكاني، الذي لم يكن مجرد مكانٍ عامٍّ، بل هو مستخلصٌ من المكان الكلِّي لتوضيح العلاقة من أجل الكشف عن التحوُّلات التي أصابت المجتمع، وكيفيَّة حمل آثار الحروب. وهو الأمر الذي دعا إلى أن تكون اللغة معيارية الحكاية من جهة، ولغةً مناسبةً للحكاية يمكن السيطرة عليها حتى في الحوار الداخلي والخارجي بين الشخصيات، مما يعطيها هدفها من خلال فاعليتين: الأولى، إظهار ثقافة ووعي الشخصيات بما حولهم ، وتنمية صراعاتهم وفوضاهم وتقاطعاتهم، والثانية، إظهار الواقع وهشاشته أو الرغبة في العودة إلى متانته، ليبدو الأمر وكأنَّه صوتٌ عالٍ يُراد له أن يكون شاهدًا:

(يا إلهي! ما هذا المجنون؟! لقد «دوَّخني» فعلًا…هكذا تفوَّهت قمر: ما هذا الجنون الذي يتجوَّل بيننا؟ في الموصل رأيته واختفى سريعًا، والآن أراه ويختفي سريعًا، كيف لهذا الرجل أن يتنقَّل بين الأماكن بهذه الطريقة العجيبة؟ كيف، يا علي، كيف؟!) (ص 82).

إنَّ (رداء العاقل) هي محاولةٌ لقلب الواقع، من خلال تعدُّد الأمكنة وحصرها في زمنيَّةٍ مفهومةٍ، تسبَّبت بخلخلة الواقع ذاته، من خلال استخدام شخصية المجنون (عوفي) لتدور حوله الأحداث، ومنها تُبثُّ الأسئلة، وعلى المتلقي البحث عن الإجابة. إنَّها روايةٌ رمزيةٌ في مفهومها الاشتغالي، لكنَّها واقعيةٌ أيضًا، وعلى المتلقي الربط بين الاثنين، لأنَّه سيكون جزءًا من الحدث.

*كاتب عراقي