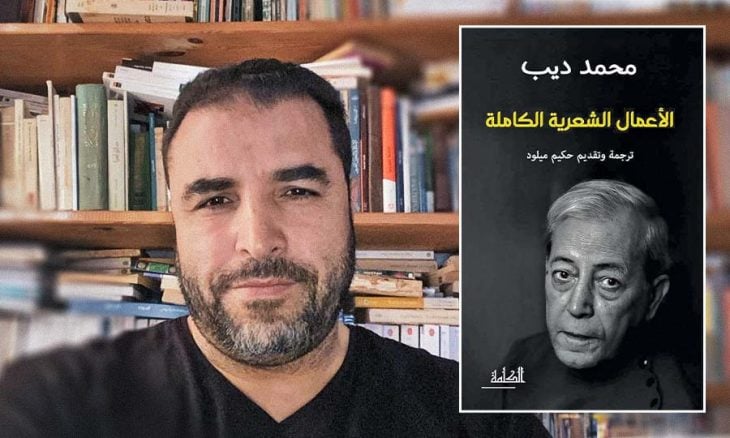

المترجم الجزائري حكيم ميلود: هاجسي إرجاع محمد ديب إلى بيته

2024-04-24

حوار: سعيد خطيبي

قضى محمد ديب (1920-2003) عمراً في الكتابة عن الجزائر والجزائريين. لكن صوته لم يصل إلى قرائه كما ينبغي، نظير الترجمات المتعجلة لثلاثيته الروائية الأولى، وتوجب انتظار جيل آخر من المترجمين، أعادوا هذا الكاتب من منفاه، من بينهم الشاعر والمترجم حكيم ميلود، الذي متن علاقة وفية مع ديب، وتخصص في شعره. وقد أصدر أخيراً «الأعمال الشعرية الكاملة» لمحمد ديب (منشورات الكلمة، الجزائر 2023). وهو عمل أوجب عليه تفرغاً وجهد سنين. وفي هذا الحوار يتحدث حكيم ميلود عن مغامرته في ترجمة ديب ونظرته للشعر في الجزائر ماضياً وراهناً.

كرس محمد ديب اسمه شاعرا في فرنسا. عكس الحال في الجزائر حيث ظل اسمه مرتبطاً بالرواية. فهل الأمر يعود إلى المقدمة التي كتبها لويس أراغون، وأرفقها في ديوان ديب «الظل الحارس» (1961)؟ وهل التعتيم على صفته كشاعر في بلده يعود إلى سوء تلقي الشعر في الجزائر؟

إن حضور محمد ديب تكرس، في المشهد الثقافي الفرنسي، في أوائل الخمسينيات، عبر نصوصه الروائية، ومقالاته الصحافية. أما شعره، فقد كان يحفر بعمق، وبأبعاد رمزية، كخلفية مُؤَسسَة لمفهومه للكتابة، ولرؤيته للعالم، بما أنه بدأ شاعراً، واستمر كذلك. ديوانه الأول «الظل الحارس» تضمن قصائد كُتِبت منذ سنة 1946، واستقبله الشاعر أراغون بحفاوة كبيرة، ووضع مقدمة له. وكان لهذا الترحيب أهميته التي لفتت الانتباه إلى شاعر يأتي من الهامش، ومن المُسْتَعْمَرة، يكتب بلغة فرنسية مختلفة عما يكتبه الفرنسيون، ويحمل «جزائره المجهولة» إضافة إلى تميز هذه القصائد التي لم تقع في المباشرة السياسية، والخطابية الجافة. كانت تجربة ديب الشعرية مختلفة، وفيها حساسية جمالية تميزها عن الشعر المكتوب بالفرنسية حينها، بالإضافة للالتزام بقضية شعب مضطهد ومقموع. أما عن غياب محمد ديب كشاعر في بلده، فهو ناتج عن الأعطاب التي تعيشها ثقافتنا الوطنية منذ الاستقلال، وعن المآلات البائسة للمشروع الوطني. ولا ننسى التذكير بالخيبات السياسية التي دفعت الكثير من المثقفين إلى الانشقاق، واختيار المنفى، بعد انهيار الحلم الذي دافعوا عنه، فتم وضعهم في خانة الخونة، ثم إلى موقع الأدب عموما في حقل القراءة والتلقي، والشعر خصوصا، الذي لا يلقى اهتماما، وسط التصحر الثقافي الذي يسود البلاد، خاصة في السنوات الأخيرة، ويؤشر إلى انهيار شامل للمنظومة الثقافية، وردة ثقافية مريبة، أهم معالمها، عودة الأصوليات، ومحاربة الأصوات المختلفة.

عاش محمد ديب شاهداً على التحولات التي عرفها التاريخ في الجزائر. مهموما بطفرات الزمن في رواياته. ملتزما بخيارات شعبه. كيف يتجلى «الالتزام» في مغامرته الشعرية؟

بعد رصده لمعاناة الجزائريين من الاستعمار، في ديوانه الأول، نرى ديب في دواوينه اللاحقة يتجه إلى بحث جمالي وتجريبي، يخلص لأسئلة الذات، وللقضايا الإنسانية، وهذا لا يعني توجها نحو قصيدة هرمسية مغلقة، ومعزولة، لكنه منحى تجديدي، يتيحه الشعر، لكونه أكثر الأنواع الأدبية انفتاحا على التجريب والابتكار. من هنا نلحظ أن مقاربة الشاعر للواقع وللأحداث، تأخذ مسارا جوانيا، أكثر توغلا في الرمز والحميمية، خاصة في ديوان «إيروس شامل الحضور» (أومنيروس) حيث الانتصار للجسد والحب، والتوحد الحسي مع أشياء العالم، لكن نجد في هذه النصوص، استعادة للجذور، من خلال شحن القصائد بروح الثقافة التراثية والشعبية، بتوظيف متون النصوص الشفهية، والعادات المستمدة من الثقافة المحلية، ثم فتح النص على سجلات جمالية أخرى، مقبلة من الفنون، السينما، الموسيقى والمسرح، وحتى من التاريخ المنسي المتوغل في شواهد قديمة جدا. كما نجد تعميقا لروح الثقافة الأمازيغية. كأنما أراد الشاعر من خلال نصوصه الشعرية، التعبير عن خيبته من النظام الجزائري الذي قمع هذه الخصوصيات، وانغلق في اختيار أيديولوجي، ليقول الشعر صوت الهامش والمسكوت عنه والمنسي.

بدأ ديب بنشر قصائد، في مجلات، قبل أن يصدر باكورته الروائية. كيف أثر الشعر في كتابته للنثر؟

رؤية محمد ديب، في العمق شعرية، فمقاربته للعالم تصدر عن حساسية شعرية، لهذا يحضر الشعر في كل ما كتب. ونلاحظ في نصوصه الروائية وكتاباته المفتوحة، التي لا تستقر على جنس أدبي واحد، مثل «شجرة الأقوال» و«سيمرغ» و«لايزا» أن النسيج الشعري هو السائد، إذ تحضر الكثافة، وتعدد الدلالات وانفتاحها، واستخدام الاستعارات والكنايات والرموز، وحتى في بنية الجمل، والإيقاع، وعلامات الوقف، إذ نجد أنفسنا أمام ما يمكن تسميته «الرواية القصيدة» أو «النص المفتوح» خاصة في أعماله الأخيرة.

رغم كتابته بالفرنسية، فإن الثقافة الشفهية لا تفارق نصوص محمد ديب. نسمع صداها بين السطور. أين نصنف هذا الشاعر في خريطة الأدب المغاربي المكتوب بالفرنسية؟

تحضر الثقافة الشفهية بقوة في كتابات محمد ديب، ولا شك في أن هذا الاختيار نابع من إدراك الكاتب لأهمية الجذور في حياته، وهو بحكم غربته ومنفاه، وكتابته بلغة أجنبية، كان على وعي بضرورة أن يبقي على تلك الصلة المتينة بتراثه، حتى لا يضيع ويصاب بفقدان الذاكرة، مثل أحد أبطاله. هذا الخوف من فقدان اللسان الأول، بكل ما يحمل من دلالات، جعل محمد ديب كاتباً شاهداً على ثقافة في طريقها إلى الاندثار والزوال، وهذا ما حدث وما يحدث، فهو أنقذ، عبر نصوصه، حياة كاملة لشعب، بكل ما تتضمنه من ترسبات ثقافية حيوية، تمتد لقرون. أما موقعه في خريطة الأدب المغاربي المكتوب بالفرنسية، فهو يشكل علامة فارقة. وما زالت أعماله حاضرة، وتطبع باستمرار، بل يعتبر من أهم الأصوات الأدبية المغاربية التي كتبت بالفرنسية.

طيف براءة يتكرر في قصائده، كأنه لا يود الخروج من طفولته.. لا يود أن يخرج من الذاكرة إلى الحاضر؟

محمد ديب بقي طفلا، في مقاربته للعالم، وهذا ما نلاحظه منذ ثلاثيته الروائية الأولى، إذ نجد البطل طفلا هو عمر، الذي يمثل وضع الأطفال ورؤيتهم أثناء الحروب والاستعمارات. وبقي طفلا، حتى آخر حياته، إذ نجد في ديوانه «طفل الجاز» مقاربة بعين الطفولة للعالم. وأهمية ذلك في مسار ديب الوجودي والأدبي، هو أن العالم لن ينقذه سوى الأطفال، لأنهم ما يزالون يحافظون على الدهشة والبراءة.

جرب محمد ديب أجناس الكتابة كلها: شعرا، رواية، قصة قصيرة، مسرحا، أدب أطفال، إلخ. كيف يظهر هذا التنوع في تجربته الشعرية؟

فعلا، جرّب محمد ديب كل سجلات الكتابة، بأجناسها المختلفة، كما جرب الرسم والموسيقى، والفوتوغرافيا، وهذه كلها روافد لكتابته، وتحضر بقوة في أعماله، خاصة في الشعر، حيث تتنوع آليات هذا الحضور، من خلال أشكال الكتابة التي تتعدد، من البعد الغنائي إلى الملحمي، ومن القصيدة ذات الصوت الواحد إلى القصيدة البوليفونية، والتوظيف الدرامي، والحوارات بأنواعها، ومن خلال التجريب المستمر، حيث نجد نصوصا تستند إلى البنية السردية الطويلة، وعلى تقنية المَشاهد، كما في السينما، واللوحات كما في الرسم، حيث تفترس العين مناظر الوجود، وديب نفسه يقول إنه يعتبر نفسه «عينا» ولا ننسى أنه جرب الفوتوغرافيا، منذ طفولته، ويتجلى ذلك في كتابه «تلمسان أو منازل الكتابة» الذي يجمع بين نصوص وصور فوتوغرافية.

ما هو المرجو من ترجمة الأعمال الشعرية الكاملة لمحمد ديب إلى العربية؟

عندما ترجمت الأعمال الشعرية الكاملة لمحمد ديب، كان هاجسي الأول هو إرجاع شاعر منفي وغريب، إلى بيته الأول، ولغته الأصلية. فهو، بشهادته، كان يترجم مشاعره وتجاربه إلى اللغة الفرنسية. أما الهاجس الثاني، فهو التعريف بتجربة شعرية كبيرة، لم تنل حقها في الجزائر، وليست معروفة بالشكل المطلوب. والهاجس الثالث، هو تقاسم المتعة الجمالية لهذه الأشعار والنصوص مع القراء الحقيقيين للشعر. ثم هناك رغبتي في إعادة كتابة تاريخ الثقافة الجزائرية، خارج السياجات الدوغمائية، والخلفيات السياسية والدينية التي شوهت هذا الأدب.

من خصوصيات المشهد في الجزائر هو تعددية اللسان. ما هي أوجه التقارب والتنافر بين الشعر الجزائري المكتوب بالفرنسية ونظيره بالعربية؟

هذا سؤال مهم، لأنني أتساءل منذ مدة طويلة، حول إعادة كتابة تاريخنا الثقافي الحديث، برؤية أخرى، ومقاربة شاملة. إذ من الأمور التي تثير الانتباه، أن النظام نجح منذ الاستقلال، في خلق هوة سحيقة بين من يكتبون باللغة الفرنسية ومن يكتبون باللغة العربية أو بالأمازيغية. لهذا تشكل الأدب الجزائري في أفق التصدعات والانشقاقات، ولحد الآن ما زالت المهاوي مفتوحة الأشداق، إلا أن هناك بعض الأمل في الأجيال الجديدة التي تخلصت، نوعا ما، من الخلفيات الأيديولوجية لهذه التفرقة الظالمة، وهناك بداية انفتاح على أصوات أدبية وفكرية وثقافية كثيرة، كانت مغيبة أو مظلومة. وأتصور أن حداثة الكتابة في الجزائر، لا يمكن أن تكون، سوى بالعودة إلى هذه الينابيع الأولى، التي تتدفق من نهر عريق، يمتد إلى أقدم العصور.