الكاتب المصري محمد شبراوي: أدباء كبار قوّضت الثقافة الاستعجالية إبداعاتهم

2024-01-18

حاورته: فريدة حسين

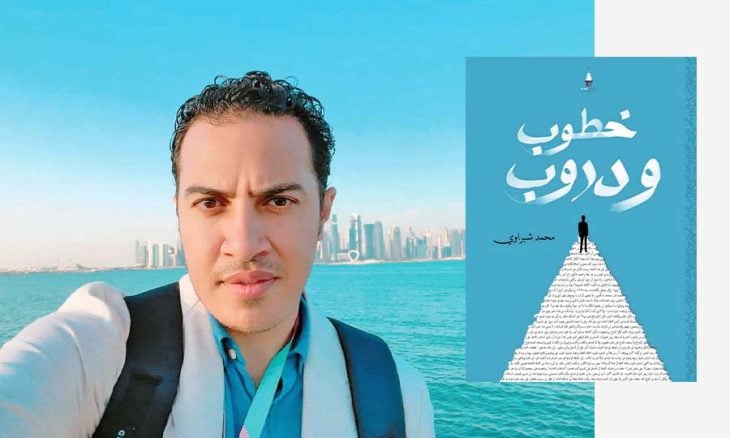

محمد شبراوي كاتب وصحافي مصري، يهتم في كتاباته بالنقد الأدبي والتاريخ الاجتماعي، وقد صدر له «كناشة الراوي» و«إضاءات أدبية» قصص «سندريلا الحميات» و«بجعة المحروسة» و«خطوب ودروب» ومؤخراً كتاب «رسالة الإمام.. التاريخ والدراما في منصات التواصل» الذي يلقي الضوء على لغط كثير أثاره مسلسل «رسالة الإمام» مناقشاً جملة من الأخطاء التاريخية والفقهية واللغوية التي وقع فيها المسلسل.

وفقاً للحوار الذي نقله موقع القدس العربي يتحدث شبراوي عن الكتابة وإشكالاتها، وبعض القضايا الثقافية والاجتماعية وعلاقتها بالتطور التكنولوجي ووسائل التواصل..

صدر لكم حديثا كتاب «خطوب ودروب» ممكن تقديمه للقارئ؟

خطوب ودروب كتاب شبابي بالدرجة الأولى، يرصد عددا من المواقف المختلفة في منصات التواصل، يلقي الضوء على تشابكها مع الواقع المعيش، يجمع هذين الواقعين تناقضٌ يبلغ حد المفارقة أحيانا، وربما تناغمٌ يعمّق الفكرة. توسل الكتاب بجملة من الأمثلة، لم تقتصر على ثقافتنا العربية بشقيْها المعاصر والتراثي، إنما عرض الكتاب نماذج من المجتمع الغربي، انطلاقا من أن العالم الافتراضي ألغى المسافات والحدود، ما يجعل من استثمار كل ما يتاح لنا من أمثلة أدعى للاقتناع والإقناع وحِجاج الآخر.

دفع التطور التكنولوجي الحياة الثقافية نحو الانفتاح أكثر، ما أنتج رؤى جديدة حول مفهومي القراءة والكتابة. في نظرك كيف تم ذلك؟

أفادت الحياة الثقافية من التطور التكنولوجي بصور شتى، بالأمس وجد عبد الحميد جودة السحار صعوبات عدّة لنشر إنتاجه، لم يكن من اليسير أن يُنشر للكتّاب الشباب، صحيح أنه تغلّب على هذه التحديات بحيلة ذكية، غير أن التطور التكنولوجي أسهم كثيرا في تقديم عدد من الشباب المبدعين، اكتسب ثقة المتلقي وتشجيعه. هذا جانب إيجابي لتأثير التطور التكنولوجي في الحياة الثقافية، لكننا في الوقت ذاته نجد فئة أخرى لم تحسن تقدير الأمور، لم تدرك العَلاقة القوية بين القراءة والكتابة، تجرّأ هؤلاء على دخول مضمار الكتابة، دون أن يتسلحوا بأدواتها، ظنوا – وقد جانبهم الصواب – أن الكتابة منقطعة الصلة عن القراءة، وأن الكاتب يقدح من رأسه، وأن ثقافته يجب أن تكون ثقافة إلهامية لا ثقافة قراءة واستيعاب وتحليل. غلبت على كتابات هؤلاء السطحية والخواء الفكري وسذاجة المعالجة.

لماذا لجأت في «خطوب ودروب» لعقد مقارنات بين شباب عصر التكنولوجيا وأقرانهم قبل قرن من الزمن؟ وما موضع «النوستالوجيا» في هذا النص؟

إبّان إعداد التصوّر الأولي للكتاب، رصدت في عدد من المقاطع المصوّرة (الفيديو) تردّي ثقافة عدد لا بأس به من الجيل الجديد، على اختلاف المراحل التعليمية، بمن في ذلك طلاب الجامعة وبعض خريجيها، بل من العجب العجاب أن إعلاميّة تتطوّع فتخلع على عباس محمود العقّاد لقب (عميد الأدب العربي) تألّم لذلك طه حسين في قبره، وأخرى تنعت عائشة عبد الهادي – وزيرة القوى العاملة السابقة- بلقب (بنت الشاطئ) تبرّمت من ذلك عائشة عبد الرحمن في مرقدها! والحال هذه، فإن إعادة تجسير الهوة بين شباب عصر التكنولوجيا والتراث العربي القريب والبعيد مسألة على درجة من الأهمية. الحنين إلى الماضي (النوستالوجيا) أو بتعبير آخر (حلاوة زمان) لا تفارقنا صغارا أو كبارا، ارتكز الكتاب في جملة من موضوعاته إشراقات الأمس، لا سيّما الماضي القريب، ليقف شباب اليوم على ما يستنهض الهمم، وليعلم أن بمُكنته تقديم مثل هذه الإنجازات، بل إن الطريق اليوم معبّدة أمامه مقارنة بمن سبقوه، فإن أدرك أن الأدوات المتاحة بين يديه – مقارنة بمئة عام خلت- حفّز نفسه على المحاولة الجادة، وسيدرك حينها المجهود الذي بذله الأقدمون – قبل مئتي عام فما فوق- في خدمة اللّغة والعلم والأدب وشتى مناحي الفكر والحياة.

قدّمت في هذا المؤلف رؤية نقدية اجتماعية مستعينا بالسخرية. ماذا أضاف هذا الأسلوب للنص المازج بين الواقع والافتراضي؟

السخرية أسلوب أدبي ماتع، الجاحظ مثلا آية من آيات الله في الكتابة الساخرة، التربيع والتدوير مثالا، لم أذكر البخلاء لذيوعه وشهرته، أبو حيّان التوحيدي، الهمذاني، والحريري ومن لفّ لفهم، ونسج على منوالهم في عالم النثر. ابن الرومي رسم صورا كاريكاتيرية في شعره لم يعرفها جوناثان سويفت عميد السخرية في الأدب الإنكليزي، من قبله جرير بن عطية الخطفي، من بعدهما الخبز أرزي والشاعر الجزار وغيرهم، في العصر الحديث أسماء تزيد عن الحصر، هؤلاء جميعا وظّفوا السخرية لتقديم رسالة محكمة. حاولت الاتكاء على السخرية بدرجة ما، وأن أتباعد من فخ الابتذال الذي ينزلق فيه كثيرون ممن سلكوا هذا السبيل، غايتي تلخّصت في إقامة الحجة على القارئ ومنعه ما وسعني ذلك من أن تصيبه وحشة أو يستولي عليه كلل أو ملل، وهو يسبح بين صفحات الكتاب. هل وفّقت؟ أرجو ذلك، وأترك الحكم للمتلقي.

دعّمت مواقفك النقدية لـ»السوشل ميديا» بالوقائع والأدب والسينما والنصوص التاريخية والفكرية. كيف خدم هذا التناص الثقافي والأدبي النص كفكرة وكرؤية؟

الباعث الأول على ذلك هو تضافر الأدلة، فالمرء يمضي حياته في واقع معيش وآخر افتراضي، الارتكاز على جملة من القرائن يسهم في تعزيز الاستنتاج والقياس، ويسهّل مهمة الإقناع العقلي قبل العاطفي، فكان لزاما أن تتنوّع أدوات الإقناع، لم يأت ذلك من باب استعراض العضلات الثقافية، إنما احترام عقل المتلقي وتوطئة لإقامة الحجة وسعيًا إلى التأثير فيه. من ثم توسّل الكتاب بالتناص في عدد من صوره؛ الثقافي والفني والأدبي والتاريخي والاجتماعي والديني، هنا أشير إلى قول ابن قتيبة الدينوري «من أراد أن يكون عالما فليطلب فنّا واحدا، ومن أراد أن يكون أديبا فليتسع في العلوم». ويتعيّن التعريج على نقطة بعينها تتلخص في التناص الديني ممثلا في الاستشهادات القرآنية، وهي طريقة معهودة لدى القدماء والمحدثين، تجدها كثيرا -على سبيل الذكر- في كتابات الجاحظ والجرجاني وابن العميد والصّاحب بن عبّاد، وكذلك عند محمود السعدني وعبد الرحمن صادق الرافعي وعبد الحكيم قاسم وآخرين. أما التناص الشعبي ممثّلا بالأمثال الشعبية، فهذا مسألة ضرورية لأمور عدّة، منها أن المثل في عُرف العرب له مكانة خاصة، يلخص فلسفة أو خبرة أو تجربة واسعة، فكان أن أورد الكتاب جملة من الأمثال الفصحى، ثم لأنه يخاطب شبابا صلته بالضاد ليست بالمتانة المرغوبة، فقد توسل بعدد من الأمثال الشعبية المصرية المفهومة والمتداولة في الأقطار العربية من المحيط إلى الخليج، وحين تطرقت إلى موقف على منصات التواصل في دولة خليجية استعملت بعض الأمثال الأكثر ذيوعا في الخليج للمشاكلة ومناسبة الموقف.

في عصر الثقافة الاستعجالية، هناك من يرى القراءة فعلا فارغا، وآخر يتساءل حول جدوى التلقي قبل الإنتاج. ما رأيك؟

الثقافة الاستعجالية تجني على الموهبة، ربما لو أدرك ذلك صاحب الموهبة لاستعاذ من العجلة، ليس على طريقة فِند، إنما عملا بالنتيجة الاستقرائية التي ملخصها أن عواقب الاستعجال وخيمة. لسوء الحظ ليس الهواة وحدهم ضحايا ذلك الاستعجال، بل إن أدباء كبارا قوّضت الثقافة الاستعجالية إبداعاتهم، فإن كاتبا بقيمة وقامة إبراهيم عبد القادر المازني، أعطى ظهره للكتابة الأدبية واتجه للكتابة الصحافية، متعلّلا بأن أفواه الأبناء لن تنتظر أن يخرج بفكرة أدبية ويعالجها ثم يطرحها في كتاب. هنا نميّز بين اكتمال الفكرة وسرعة الكتابة، فالحذر الحذر من الفكرة غير الناضجة، والحكمة العربية القديمة تقول «دعوا الرأي يغب حتى يختمر، وإياكم والرأي الفطير» ما يحدث الآن أن كثيرين يخوضون تجربة الكتابة، دون أن تختمر الفكرة جيدا، النتيجة أن الإنتاج يكون خفيف القيمة. صحيح أن نجيب محفوظ كان يكتب الرواية في شهر، لكنه يعالج الفكرة في رأسه طويلا، سومرست موم لم يخط حرفا في قصصه إلا بعدما تكتمل الفكرة ويعرف الحبكة التي سيفاجئ بها جمهوره وطريقة عرضها، السّحّار لم يكتب أقصوصة إلا وقد توصّل – في رأسه – إلى جملتها الختامية! النقطة الأخرى المهمّة في هذا السؤال أن الثقافة الاستعجالية ترتبط نوعا ما بالكتابة دون الارتكاز على رصيد فكري ومعرفي كاف، ربما يصادف العمل الأول نجاحا، لسبب أو جملة من الأسباب قد لا تتعلق بقوة المادة أو الكاتب، ثم سرعان ما يأفل نجمه وكأن شيئًا لم يكن!

ظاهرتا ورش الكتابة والمسابقات الأدبية تثيران الجدل في الوسطين الثقافي والأدبي. ما موقفك منهما؟

بعض الورش مفيدة، تبادل الخبرات يثري المدرب والمتدرب على السواء، لكن الاعتقاد السائد بأن حضور ورشة ما أو مجموعة ورشات ضمانة لدخول الشخص إلى عالم الاحتراف محض وهم. إذا كانت الورش تقدم المفاتيح الأولى والركائز الرئيسة لأي مجال، فالمرء بحاجة إلى بذل مجهود متواصل حتى يطور من نفسه ويجوّد من أدواته، وإلا فهو بمنزلة من اشترى الآجرومية في النحو ولم يستفد بها، فهل يقوى هذا على مجاراة أقرانه ممن ألقوا بأنفسهم في لجج «الألفية» و»شذرات الذهب» و»مغني اللبيب»؟! المسابقات الأدبية تلفت الأنظار إلى الكاتب، توسّع دائرة انتشاره وتمهّد طريق ترجمة أعماله، تيسّر مهمة نشر إنتاجه وتسويقه، فضلا عن القيمة المادية لأصحاب المراكز الأولى، لكنها كذلك ليست الضمانة الأكيدة للنحاج. فالمسابقة الأدبية تخلق جوا جميلا من التنافس، تقدّم الموهوبين وتسهم في رواج إبداعهم، تشدّ على أيدي كثيرين منهم وتحثّهم على مواصلة الدرب، لكنها ليست الضمانة الأكيدة أو الوحيدة لنجاحهم على المدى الطويل، فتولستوي ودوستويفسكي وتشيخوف وبلزاك وديكنز لم يحصوا على نوبل مثلا، وهم في صدارة الأدباء العالميين الأكثر تأثيرا.