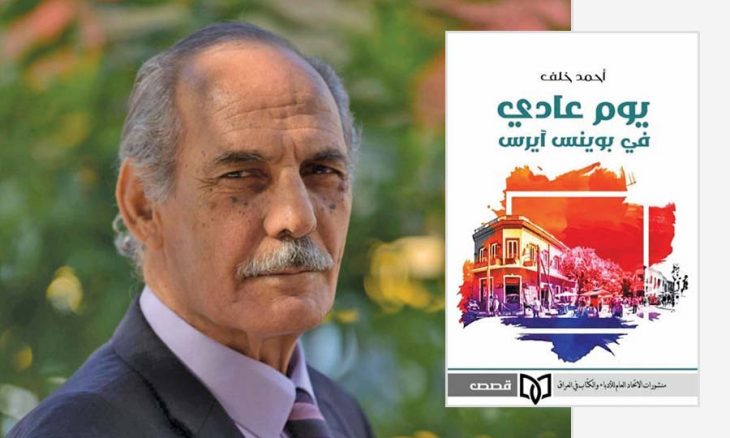

التغريب في المجموعة القصصية «يوم عادي في بوينس اَيرس»

2023-09-04

أحمد عواد الخزاعي

شكّل التغريب سمة بارزة في مجموعة «يوم عادي في بوينس اَيرس» للقاص أحمد خلف والصادرة 2022 فقد اختاره القاص ليشكل الإطار العام لنصوص مجموعته، التي تنوعت ثيماتها وأساليبها والتقنيات السردية المستخدمة فيها، حيث تشظى التغريب اصطلاحاً إلى ثلاثة محاور رئيسية شكلت المفهوم العام للتغريب سرداً:

التغريب بمفهومه الاجتماعي والثقافي: يقول عالم الاجتماع الفرنسي لوسيان غولدمان (إن البيئة الدلالية لأي نص أدبي مرتبطة بشكل وثيق مع بنى أكبر وأوسع، تمثل نظرتنا إلى ما حولنا كالبنى الذهنية والثقافية والسياسية والاجتماعية، التي تنتهجها حقبة تاريخية معينة). تميزت معظم نصوص المجموعة كون أحداثها وشخوصها تحركوا في بيئات وأجواء وثقافات بعيدة عن البيئة التي كتب فيها النص، حيث احتوت المجموعة على كم كبير من أسماء الشخوص والأماكن الأجنبية ودارت أحداثها في مدن وأماكن بعيدة وغريبة عن بيئتنا وثقافتنا العربية الشرقية، وهذا نراه جليا بدءاً بعنوان المجموعة «يوم عادي في بوينس آيرس» وهنا توجد مقاربة لغوية مأخوذة من كتاب للشاعر الأمريكي ويليس بارنستون عن ذكرياته مع الشاعر الأرجنتيني بورخيس يحمل العنوان نفسه «مساء عادي في بوينس آيرس» الذي ضم حوارات ثقافية وفلسفية وأدبية وقصصا وجزءا من سيرته الذاتية.. وحملت إحدى قصص المجموعة عنوان الكتاب، التي دارت أحداثها في مدينة بوينس آيرس في الأرجنتين، احتوى هذا النص على أسماء أدباء ومغنين وأماكن وفنادق كلها صبت في التغريب بمفهومه الاجتماعي والثقافي.. في قصة (حلم يقظة) تبدأ بهذا النص الذي يشير إلى هذا النهج السردي للكاتب، الذي من خلاله فتح للقارئ نافذة كبيرة عن ثقافة الاَخر وخلق مقاربات ومقارنات فكرية واجتماعية بين بيئته الأم والبيئات البديلة التي هيمنت على نصوصه ( حدث ذلك قبل ايام من عودتي من بلاد العم سام في زيارة خاصة تلبية لدعوة تلقيتها من سكرتارية عارضة الأزياء خارقة الجمال تايلور هيل في نيويورك لحضور حفل تتويجها أجمل عارضة أزياء في العالم).

النهايات المفتوحة: تشكل النهايات المفتوحة أسلوبا سرديا مغايرا لما نعرفه عن القصة القصيرة والقصص القصيرة جدا، ذات النهايات الخاطفة والصادمة.. هذا الأسلوب الجديد في صياغة الخواتيم يضعنا أمام منهجية سردية مبتكرة، ربما تساهم في تغيير بعض القوالب السردية التي نعتقد أنها (تابو) يصعب الاقتراب منه، أو محاولة تجديده أو تغييره.. حيث أوجد أحمد خلف قنوات تواصلية بينه وبين القارئ عبر ترك بعض نهايات قصصه مفتوحة عائمة، مستخدماً (الوهم) كحالة نفسية مرّ بها وعاشها معظم أبطال نصوصه وكمفردة شكلت أحد عناوين قصصه، وتأثير هذا الوهم على حركة أبطاله، الذين طغى عليهم في تصوراتهم، وعاشوا أحلاما ورؤى وخيالات وأمنيات خلقت واقعاً افتراضياً وعالماً بديلا عن واقعهم المأزوم، نتج هذا الوهم عن إخفاقات عاطفية وحياتية وحرماناً مادياً ونفسياً، كما في هذا النص من قصة (هو وحده): (نهضت متجها نحو الباب منتظرا عودة الطرق عليه مرة أخرى، لكي أفتحه، وحالما توجهت هناك نهضت أمي الضريرة معي حالا، قالت إنها لن تتركني أذهب وحدي، بل ستكون معي في الليل والنهار، تلك اللحظة سمعنا معا صوتا خافتا يتردد بطرقات متسارعة، اتجهنا نحو الباب لفتحه، خطت أمي أمامي أول الأمر خطوتين اثنتين، ما لبثت أن تقدمتها نحو الخارج بخطوات ثلاث أمسكت أكرة الباب وأدرتها بقوة، لكي أسحبها، حالا فتحته على مصراعيه أصغت أمي بكل جوارحها لكي تسمع شيئا، وقد شاركتها الإصغاء والترقب لأي حركة تأتي من الخارج لم يكن ثمة أحد هناك غير الليل والريح تعول في الطرقات)..

هذا الوهم جعل بعض نهايات نصوص المجموعة مفتوحة عائمة.. وشهدت هذه النصوص حضورا للقاص بفكره وآرائه ومواقفه السياسية بشكل واضح، وهذا ما عبّر عنه الكاتب البريطاني ديفيد لورنس بقوله (رجل الدين يتحدث عن الوعظ والفيلسوف يتحدث عن اللانهائية والسياسي يتحدث عن التعبئة الجماهيرية اتجاه قضية ما، أما الكاتب فإنه يتحدث عنها جميعا في وقت واحد).. كان هذا الحضور من خلال أبطاله الذين كانوا بلا ملامح ولا مرجعيات ثقافية أو بيئية، لكنهم كانوا مستائين ناقمين من خلال آرائهم السياسية ومواقفهم الفكرية اتجاه قضايا مجتمعهم، مثل الاحتلال الأمريكي للعراق والفساد المالي والإداري المستشري في مرافق مؤسسات الدولة والواقع الاقتصادي والاجتماعي العراقي السيئ.. يبحثون عن متنفس للإدلاء بهذه الآراء والمواقف، ولجوؤهم إلى الوهم كان إحدى الطرق البديلة للهروب من هذا الواقع الصعب، كما في هذا النص من قصة (مشهد توصيفي لممثلة عارية) الذي يعيش البطل فيه لحظة وهم وخيال مع صورة للممثلة الفرنسية صوفي مارسو: (ترى ماذا ستقول صوفي وهي تنظر حالة رجل في عزلة؟ ها هي ترى كيف طوقني الآخرون حتى لو كانت ممثلة أجنبية عارية تجلس معي الآن، والوطن يحترق بشراسة الأعداء ومن خونة الأمة وعملاء الأجنبي).

الترميز: لجأ أحمد خلف إلى الترميز كتقنية تغريب سردية في بعض القصص القصيرة جدا من مجموعته، وهي تقنية تحتاج إلى خبرة ودراية كبيرتين ليتمكن القاص من إيصال قصدية نصوصه وأفكاره عبر حركة أبطاله ومجموعة من الشيفرات والرموز السيميائية وإثارة أسئلة جدلية تجعل القارئ في حالة تعالق من هذه النصوص، وقد أجاد القاص في ذلك من خلال استثمار خبرته الكبيرة والطويلة في عالم السرد وثقافته الاستثنائية ووعيه الحاضر، كما في قصة (الموقد): (شعر الجميع بالخدر والنعاس، التموا حول بعضهم وتماسكوا أمام هزيمة انتباهتهم، أو وعيهم الذي راهنوا على يقظته في يوم مضى، يقظة لن يخترقها نعاس مفاجئ أبدا، كانوا صامتين يخزر بعضهم بعضا لا ابتسامة أو نأمة ولا صوت، أهكذا تفعل نار الموقد بهم؟ أتراهم حراس البيت أم هم ضيوفه الطارئين؟).. كما استخدم القاص أنماطا لغوية ذات طابع سيكولوجي تصب في هذا المنحى السردي، أو ما يعبر عنها (المحتوى العضوي) مثل أفعال (الرغبة، الاعتماد، الأمل) كما في هذا النص من قصة (طفولة): (كل مساء يغمره الحنين إلى نفسه ويعتريه فيض الذكريات، هل تراه يستطيع ملامسة أطرافها؟ بعض المشاهد والصور من تلك الذكريات المحطمة، أم تراه ينظر بعين كسيرة إلى ماضي الأيام المتداعية).

كاتب من العراق