تمثيل الهجرة والخصوصية الصحراوية في رواية «منّا»

2023-09-03

طارق بوحالة

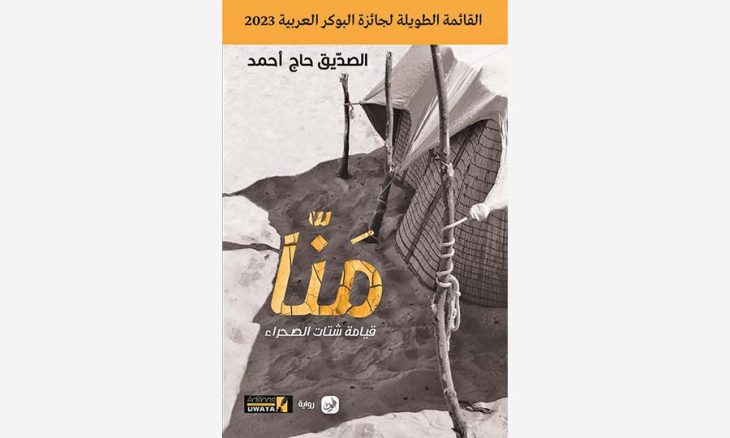

يختار الروائي الجزائري الصديق حاج أحمد الزواني، مسارا روائيا مختلفا ومغايرا للسائد الأدبي، يتخذ من الخصوصية الصحراوية والبعد الافريقي فضاء تتمسرح فيه أحداث أعماله الإبداعية، فهو من أبناء الصحراء الجزائرية، الذين يقدمون وجها مشرقا للأدب الجزائري، حيث يملك في رصيده نصوصا روائية تعبر عن حياة الإنسان في الصحراء وارتحاله عبر المكان ورؤيته للعالم، فمن رواية «مملكة الزيوان» (2013) التي ترسم لنا تمثيلات المجتمع في منطقة أدرار في الجنوب الغربي من الجزائر، إلى رواية «كماراد» (2015) التي تنخرط في الحديث عن الهجرة السرية انطلاقا من دول الساحل الافريقي، مبينا طريقها الشاق والطويل، وصولا إلى روايته الأخيرة «منّا قيامة شتات الصحراء» الصادرة في طبعتها الأولى عام 2021.

يحاول الزيواني في هذه الرواية استدعاء لحظة تاريخية تخص الشتات البشري، الذي نتج بسبب جفاف 1973 والقحط الذي خلفه في صحراء تيلمسي وأدغاغ إفوغاس من شمال مالي، ليتوزع هذا الشتات الذي عبر مناطق مختلفة من صحراء الجزائر، خاصة في مناطق: تيمياوين وتمنراست وبرج باجي مختار، ثم بعد ذلك في ليبيا وجنوب لبنان وتشاد ومالي مرة أخرى. ونهدف في هذه الورقة البحثية، تبيين تمثيلات الارتحال وأنساق الهجرة والشتات في رواية «منّا قيامة شتات الصحراء». تتقاطع فكرة الهجرة مع مقولات أخرى مجاورة من حيث الدلالة والاشتراك اللفظي أهمها، الارتحال والشتات والهجنة والفضاء الثالث، وتعد الهجرة في أشهر تعريفاتها، أنها نمط من أنماط الانتقال من مكان جغرافي يسمى عادة بالوطن، إلى مكان آخر يسمى المهجر، أو مكان الاستقبال والوصول. ولا تتم الهجرة عادة إلا بوجود مجموعة من الأسباب والدوافع، لعل أهمها: الكوارث الطبيعية والحروب والمجاعات والبحث عن حياة أفضل، خاصة بالنسبة إلى الأفراد في حالة الهجرة الفرديّة. يتقاطع مفهوم الهجرة مع مفاهيم الارتحال والشتات والتهجير، كونها جميعا تفيد الانتقال من مكان إلى آخر طوعا أو قسرا. و»ينهض مفهوم الشتات نظريا وعمليا على ارتحال أمة، ولا ذوات مفردة، فهو معرفيا يتصل بالمجموعة التي تخضع لتمييز عنصري عرقي، فثمة إكراه وهو ما يجعل منه شتاتا» (رامي أبو شهاب: في الممر الأخير، سردية الشتات الفلسطيني).

كما يرتبط هذا المفهوم في مواضع قليلة على»معنى الأجنبي والأشخاص المتشردين والتائهين، الذين يشاركون بشكل قسري وإكراهي في رحلات تشبه رحلات الطيور المهاجرة» (عبد الله عبد الغاني غانم المهاجرون دراسة سوسيو-أنتروبولوجية، المكتب الجامعي الحديث، مصر). وتكمن قوة مصطلح الشتات من خلال تشجيعه على التفكير في الهويات كشيء عرضي وغير محدد وذي نزعة صراعية، أو كهويات تتشكل داخل حركة ما بدلا من التفكير فيها كمطلق طبيعي أو ثقافي… (كريس بركر: معجم الدراسات الثقافية، ترجمة جمال بلقاسم).

مفهوم الشتات

ويرى طوني بنيت أن مفهوم الشتات أصبح يفيد في أواخر القرن العشرين: «الجماعات التي عاشت تاريخا من التشتت، جماعات تتعدد الإشارات إليها بوصفها مهاجرين أو مُبعدين أو لاجئين أو عمالا ضيوفا، أو جماعات المنفى، أو جماعات الخارج، أو الأقليات الإثنية، أيّ ضمنا جميع الجماعات التي تعيش خارج وطنها». وبناء على مفهومي الهجرة والشتات يمكننا أن نطرح سؤالا مركزيا مفاده: ما طبيعة الانتقال السكاني والقبلي الذي لحق شمال مالي بسبب جفاف عام 1973؟ وكيف أعادت رواية «منّا» صياغة هذه الهجرة سرديا؟ والحديث عن الرواية الهجرة في ضوء القراءة الثقافية هو حديث عما يوصف بالثقافة المهاجرة، وهي نمط ثقافي تتداخل مع أسئلة عديدة أهمها: سؤال الهوية، حيث إن هوية المهاجر عموما هي هوية حدودية، بمعنى إنها هوية عبر محلية، ما يجعل الذوات المهاجرة في بحث متواصل عن مكان ما للاستقرار، لهذا عادة ما يكون هذا الفضاء «عبر محلي» بمعنى إن هذه الذوات تبحث عن وضعيات مختلفة ضمن سياسات ثقافية مصاحبة لها، ما يؤدي في كثير من الأحيان إلى صعوبة في إعادة إنتاج الهويات وتمثيلها.

ومنه يمكننا أن نطرح سؤالا مركزيا: كيف يعيد المهاجر تصور هويته وإعادة تمثيلها ضمن حدود فضاء الهجرة؟ وقبل ذلك وجب أن نموضع الأدب الذي يشتغل على ثيمة «الهجرة» وتمثيلها السردي ضمن نظرية الارتحال، كونه عبارة عن نصوص بمثابة قوالب تصب فيها الثقافة، لهذا فإن نوعية هذه الثقافة هي ثقافة مرتحلة/ مهاجرة وعبر محلية، يتنقل المهاجر فيها جغرافيا ويرتحل بأفكاره وثقافته وهويته أيضا. ويمكننا أن نعود إلى مفهوم ارتحال النظرية عند إدوارد سعيد، وإسقاطها على مفهوم عملية الهجرة وما يرافقها من ثقافة مهاجرة، فأول مرحلة ترافق الثقافة المهاجرة هي ما يسمى بنقطة المنشأ، وهي نقطة الأصل و»الفضاء الأم». أما المرحلة الثانية وهي «المسافة المقطوعة» التي تتمثل في الانتقال من مكان وثقافة المنشأ إلى فضاء وثقافة المهجر، الذي يتشكل من مكان وزمان جديدين. ويأتي ثالثا ما سيواجه المهاجر بالضرورة من ظروف وإكراهات يومية تتوسط عملية قبوله أو رفضه أو تعديله في مكان وزمان جديدين. ورابعا هو نشوء مهاجر جديد قد ينخرط في فضاء لم يشارك في صياغته، ليحول ذاتا تؤثثه، وهو ما وقع لشتات الأزواد.

وينتج عن هذه المراحل الثلاث حالة الثقافة الجديدة التي تقع في منطقة -البين- ما يحيل مرة أخرى على فكرة «الهجنة» وما ينتج عنها من اختلاط وتداخل بين الثقافات، وهي بدورها حالة تتكيف داخلها أنماط الصدام والرفض والتفاوض، ما يحيل أيضا إلى سؤال آخر مفاده: هل الهجنة بالضرورة هي حالة تجسد صور المواجهة والتقاء أشكال ثقافية متباينة في خليط جديد؟ ويشتغل الروائي أحمد الصديق الزيواني على فكرة الهجرة في العديد من أعماله، وقد أثار هذه القضية منذ روايته «كماراد» التي فتح فيها حديثا عن الهجرة السرية من افريقيا نحو أوروبا بحثا عن حياة أفضل، أو الهروب إلى الفردوس المفقود. وتحيل كلمة «منّا» في رواية «منّا قيامة ستات الصحراء – وهي كلمة باللغة التارقية»- على دلالة القحط والجفاف، ما جعل هذه الكلمة/الدلالة بمثابة حجر الأساس الذي تبنى عليه جميع أحداث الرواية، فالقحط الذي لحق بصحراء شمال مالي عام 1973 هو السبب الذي دفع سكانها إلى الارتحال والهجرة واللجوء نحو مناطق الإغاثة، خصوصا المناطق الحدودية الجزائرية، هربا من المجاعة وفرارا من الموت، نحو طريق النجاة، حيث باتت أهوال قيامة محققة قريبة من خيام الصحراء وحللها المرتحلة» وتظهر الفكرة الأساسية لرواية «منّا» منذ نص الإهداء الذي خطه الروائي وجاء فيه: «إلى شتات صحراء شمال مالي في ذكرى وجيعة الجفاف». يمكن للقارئ من خلال هذه العتبة أن يلج إلى متن الرواية، مكتشفا في البداية فضاء جغرافيّا مؤثثا بحالة القحط والجفاف الذي أصاب، صحراء شمال مالي، وما خلفه من مشاهد الموت، فهذا عثمان أو غسمان (وهو من شخصيات الرواية) يصور بلهجة أهل الصحراء المالية، الوضعية المخيفة التي لحقت بهم بسبب هذا القحط، حيث يقول: «ثمة أمر آخر عمدنا إليه بعد ذلك، وإن بدا طريفا، غير إنّه حصل بلا تعليق، زحفنا إلى «أقمبر» و»جنمبا» وهي جلود البقر والإبل؛ تُحرق وتُسحق ثم تُتخذ طبيخ طعام». ويتخذ الروائي من صحراء شمال مالي ومناطق تمنراست وبرج باجي مختار وأدرار وجانيت في الجزائر، وكذا مناطق من ليبيا وجنوب لبنان وتشاد والنيجر، فضاء واسعا تتمسرح فيه أحداث عمله الروائي، كما إن شخصيّة «بادي» بن عثمان الأدناني الناجي من «منّا 1973 « رفقة أهله، هي الشخصية المحورية التي تساهم في تحريك مسار السرد. رفقة الثلاثي الذي رافقه رحلته نحو حلم تأسيس وطن للأزواد بعيدا عن عاصمة مالي باماكو.

المكان والاستقرار

وتتجلى أهمية المكان والاستقرار عند الإنسان الصحراوي في رواية «منا» من خلال قيمة الفضاء الذي عاش فيه سكان شمال مالي، قبل أهوال الجفاف والقحط، فـ»ما يمكن أن يقال في هذا التعلق بالمكان إن إنسان الصحراء ليس يسيرا عليه، طلاق مراتعه بهذه السماحة، لا سجال أن الحدث جلل، وبات الرحيل مسوغا جدا. لمن فرّ بجلده من هذه المحرقة، المهم بالمختصر المضغوط، الحياة أمست لا تطاق هنا». عادة ما يرتبط وجود الإنسان في الصحراء بالتنقل والارتحال، غير إن الهجرة من شمال مالي نحو مناطق الإغاثة في الجزائر لم تكن أمرا سهلا على عثمان وعائلته. وتحيل هجرة عثمان الأدناني ومن خلاله قبائل تيلمسي على الهروب من أهوال هذه القيامة غير المسبوقة بصحراء شمال مالي، فقد تحول توارق إيدنان، شمنماس، دق أربن من مضاربهم نحو معابر الشمال». وكما جاء في الرواية «فإن الالتفات لناحية الجنوب أصبح شؤم احتضار، علامته حفرة الدفن والصلاة على المصطفى».

يصف لنا الزيواني حالة هؤلاء… «لاسيما شهور وجودهم في معسكر بني وليد جنوب طرابلس ليبيا، أو حتى بعد رجوعهم من حرب جنوب لبنان، حيث عاد البعض منهم إلى معسكر ( 2 مارس) ضواحي العاصمة طرابلس المهيأ مع ما قبله، لأجل تدريب أهل قضية الأزواد، الذين فروا من سعير جفاف مالي، وسمعوا أبواقا دعائية بعد استقرارهم في تلك الهوامش الطينية الحدودية من الجارة الجزائر».

يحيل الجنوب في هذه الفقرة على الهلاك، فهو رمز للموت، بينما يحيل الشمال على النجاة والوصول إلى مناطق الأمان، التي تمثلها مناطق الإغاثة في الجزائر. ولعل ما ساعد الروائي على إعادة رسم أفق الفضاء الذي تنقل فيه بادي وغيره من أهل الأزواد، هو اطلاعه الواسع على جغرافيا المنطقة، فهو رجل عارف بالصحراء الكبرى، ووديانها وجبالها وحيواناتها ومساحاتها المترامية، وهو كذلك ملم بتفاصيل حياة قبائلها وأعرافها وثقافتها، ورؤيتها للعالم وللوجود، إذ يملك قدرة فائقة على التمييز بين القبائل العربية، والتارقية وطريقة تعاملها مع الحياة في الصحراء، رغم ما يظهر لغير العارف مدى تشابهها إلى حدّ التطابق. وليس غريبا عنه ذلك، فبالعودة إلى كتابه «رحلاتي في بلاد السافانا» نكتشف أن الزيواني على علم بحياة الإنسان في الصحراء الكبرى، أو في ما يعرف بالسودان الغربي. لعل ما يجعل هجرة بادي وأهله تتحول إلى نوع من الشتات هو شرط العودة، فلا تحقق للشتات ما لم تكون فكرة العودة. لهذا فإن الأزواد حلموا بالعودة إلى وطنهم وتأسيس كيان سياسي وجغرافي يطلق عليه «الوطن». وقد هاجر بادي وأهله إلى الجزائر هربا من الموت المحقق جراء «منا 1973» ليستقر في برج باجي مختار، بينما ذهب بعض المهاجرين إلى تمنراست واستقروا في أحياء تم تشييدها من قبل مهاجري «منا» ما يجعلها مكانا يعبر عن «مكان الوصول والاستقرار» ويعد حي «تهاقرت الشومارة» في مدينة تنمراست نموذجا عنها، حيث رفع هؤلاء السكان المهاجرين شعار «ابني واسكت».

دولة الأزواد

يعدّ بادي أحد أبطال الرواية الذين تصدوا إلى مهمة إنشاء دولة الأزواد التي وعدهم بها معمر القذافي في سبعينيات وثمانينيات القرن الماضي. لهذا نجده رفقة سوخا واخمنو وغلواتة وغيرهم من شباب الشتات قد خدرهم هذا الوعد، فراحوا ينخرطون في مهمة تحقيق الحلم، وهو ما لم يتحقق ليفقدوا سنوات عديدة من شبابهم، نعم فقدوا ذلك لأنهم ببساطة وجدوا أنفسهم منخرطين في حروب لا تعنيهم أصلا، فقد شاركوا في الحرب ضد الكيان الصهيوني عام 1980 ثم في حرب ليبيا ضد تشاد عام1987، وجاء في الرواية في مواضع مختلفة أن الأزواد قاموا بحرب أقحموا فيها بالوكالة. يقع بادي وسوخا وغلواتة وشخصيات أخرى تحت سلطة الهجرة والارتحال، فقد عاشوا دون استقرار، كونهم قد سعوا نحو حلم الوطن الموعود، فقد تنقلوا من الجزائر إلى ليبيا ليجدوا أنفسهم في «معسكر بني وليد «، ثم معتقل أنصار بعد أسرهم في حرب جنوب لبنان، ثم العودة إلى معسكر 2 مارس، ثم في حرب أوزو في تشاد عام 1987. ثم العودة إلى مالي.

يصف لنا الزيواني حالة هؤلاء… «لاسيما شهور وجودهم في معسكر بني وليد جنوب طرابلس ليبيا، أو حتى بعد رجوعهم من حرب جنوب لبنان، حيث عاد البعض منهم إلى معسكر ( 2 مارس) ضواحي العاصمة طرابلس المهيأ مع ما قبله، لأجل تدريب أهل قضية الأزواد، الذين فروا من سعير جفاف مالي، وسمعوا أبواقا دعائية بعد استقرارهم في تلك الهوامش الطينية الحدودية من الجارة الجزائر». وبعد وعد القذافي بمساعدتهم في تأسيس وطن الأزواد من أجل «جمع شتاتهم المشتت، في وطن أزوادي يجمع شملهم، لطالما منوا النفس وحلموا به، بعد إزميل حكومة بماكو الحاد عليهم، وعلى أهاليهم ومواشيهم، عندما أشهروا الانفصال علنا بكيدال مطالع الستينات». يظهر أن سردية شتات الأزواد كانت تراودهم منذ محاولتهم الانفصال عن حكومة مالي عام 1962، عندما قرر هؤلاء الثورة عليها، لكنهم فشلوا، ليبعث حلم تأسيس وطنهم بعد تشتتهم جراء جفاف 1973، ووعود القذافي التحفيزية بتحقيق هذا الحلم، لكن حلمهم لم يتحقق، فوجدوا أنفسهم منخرطين في حروب لا تعنيهم أساسا، حرب في جنوب لبنان 1982، وحرب ضد تشاد 1987. وتعيد رواية منا تمثيل شتات الأزواد، وذلك بإعادة بعث سرديتهم من جديد عبر استدعاء التاريخ وتطعيمه بالمتخيل، وذلك بخلق فضاءات رمزية تعبر عن هذه السردية، واستدعاء مرجعياتها بتوظيف تجارب إنسانية تجمع بين ذوات تحلم بحياة أفضل وجماعات تحلم بوطن موعود.. بين هذين النمطين يعيش بادي الذي يحلم ببنت خاله «هوتكا» أو كما تلقب «أسوف» وحلم تتعلق به جماعته الأزوادية، إنه حلم تأسيس وطنهم. ولهذا فإن شخصية بادي تنوب عن الجماعة لتمثل «سردية العبور» ومدى صراعها مع واقعها البائس بسبب القحط، وعدم الاستقرار والعيش الصعب ثم مطاردة الحلم والانخراط في حروب لا تعنيه، ما يخلق عنده هوية ملتبسة وموزعة بين ماض مخيف وحاضر صعب ومستقبل مؤجل. وقد اتخذت هجرة الأزواد وحلمهم المرهون مسارا دائريا يعود بالشخصيات إلى نقطة الانطلاق بعد رحلة شاقة ومسلك طويل. وما يلاحظ أنه ضمن هذا الارتحال لم يتخل الشتات الأزوادي عن ممارسة ثقافته الأصلية، فهي مخزنه الرمزي، الذي يعود إليه لمجابهة التغييرات التي تواجهه، فقد بقي المهاجرون محافظين على لباسهم وطريقة كلامهم، وطعامهم، وهو ما يتحقق سرديا من خلال شخصيات بادي وسوخا وغلواته وأخمادو…

لم تكن هجرة بادي وقومه هروبا من الموت الذي خلفه قحط 1972، بل إنها من منظور سردي بمثابة رحلة للبحث عن الفردوس الموعود؛ فردوس الوطن، فالوطن بمثابة محرك لتنقل شخصيات الرواية. ويستدعي التمثيل السردي الهجرة وأنساق الارتحال حديثا عن تفاصيل الطعام وشرب الشاي واللباس وطريقة الحديث، والمزاج الصحراوي… لقد تمكن الروائي الصديق حاج أحمد الزيواتي من إعادة تشكيل سردية الهجرة والشتات الخاصة برحلة الأزواد من أجل إنشاء وطن لهم يخفف عنهم ثقل أحلامهم المؤجلة، وكيف تقاذفتها الظروف، ليتم توظيف قضيتهم في قضايا ليس لهم بها علاقة من قريب أو من بعيد.

كاتب جزائري