عرب… ثلاثة آلاف سنة بعيون بريطاني عروبي

2023-08-29

محمد تركي الربيعو

كتب الكثير عن تاريخ العرب في العقود الأخيرة. مع ذلك فإنّ الاطلاع على كتاب المؤرخ البريطاني تيم ماكنتوش ـ سميث يشكّل رحلة جديدة في هذا الماضي. ففي الوقت الذي تشهد فيه المنطقة هجرات ونزوحا، يبقى هذا المؤرخ مصراً على

التحصّن في أحد أبراج مدينة صنعاء. من مكانه، يراقب الصغار وهم يحملون السلاح، ليقاتلوا في معارك عبثية، لكن الغريب أيضاً في هذه الرحلة، ما سيقرر قوله سميث وهو ينتهي من إعداد كتاب عن تاريخ العرب، إذ سيعترف أنه ليس مجرد باحث في تاريخ هذه المنطقة، بل هو أيضا «باحث عروبي بحكم تجربته» وأيضا ما بعد استشراقي، لأنّ الشرق هو بيته فعلا. إلا أنّ العروبة التي يتحدث عنها هنا، ليست عروبة البعث أو القوميين بالضرورة، بل هي مرتبطة بفكرته عن العرب، بوصفهم لا يمثلون جماعة عرقية، بل هوية ثقافية واسعة.

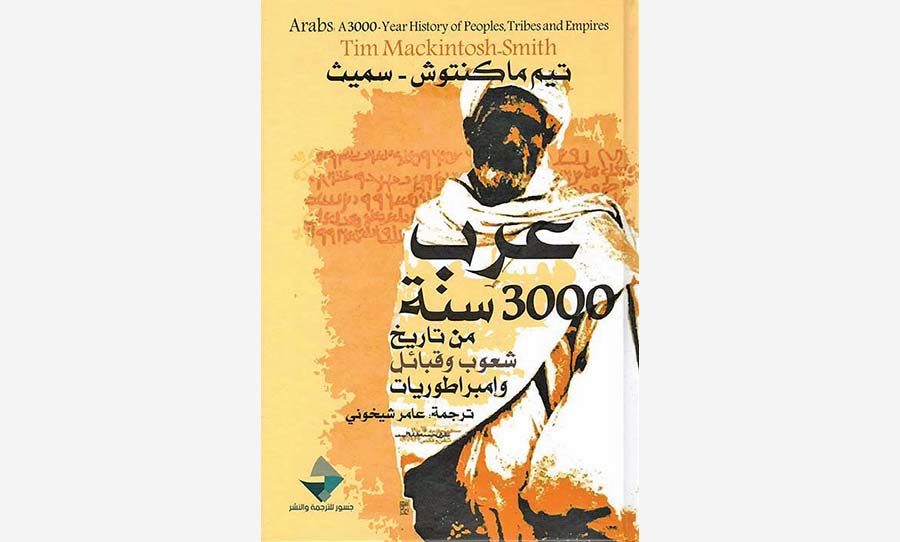

يرى سميث في كتابه الكبير «عرب 3000 سنة من تاريخ وشعوب وامبراطوريات» ترجمة عامر شيخوني ومراجعة المؤلف نفسه، جسور للترجمة والنشر، أنه لم يكن هناك قوم يدعون عربا، وأنّ فكرة النسب أمر متخيل وليس حقيقيا. وبالتالي من المشكوك ما إذا كانت مفردة (عرب) قد استُخدِمت في أي وقت مضى بمعنى عرقي.

على مرّ القرون الميلادية الأولى ستبدأ الأمور بالتغيّر، إذ تطوّرت اللغة الفصحى للنبوءات والشعر بين قبائل العرب، وشيئا فشيئا كانت هذه القبائل البدوية تتمكن من اختراق مجتمعات الجنوب (السبئيين والحميريين) التي بقيت تصر على أنهم ليسوا عربا. لتتحول مع القرن الثالث تقريبا، وتتلبس بأشياء من ثياب العرب وتكتسب عاداتهم. كما ستتبنى اسم العرب في النهاية في القرن السابع مع الإسلام، بل وستدّعي أنّ الاسم واللغة كانا منهم ولهم منذ البداية، وهناك ما يشبه ذلك في ارتداء الثوريين البورجوازيين في القرن العشرين بدلة ماوتسي تونغ.

حتى الأنباط والتدمريون تحدّثوا بنوع من العربية، إلا أنّهم باستقرارهم ونمط معيشتهم المترفة أحيانا، وبأذواقهم لم يكن لديهم أهم صفات (العرب) أي بساطة نمط الحياة وبداوتها. التنقل والترحال هو ما أعطى الزخم لدورة عربية فاضلة. كانوا (عربا) متنوعين ومتنقلين. وعملوا في النقل عبر شبه الجزيرة العربية واختلطوا مع بعضهم، وأدى التبادل والاستعارة المتبادلة بين اللهجات إلى تسوية اللغة، ولذلك لم يكن العرب قبل اللغة أمة بالمعنى الحديث، بل تجمعا من قبائل. بالتوازي مع اللغة، يرى ماكنتوش سميث إنّ بروز الجمل والحصان كاختراعين لهذه الجماعات، ساهم في انتقال عرب إلى محاربين حيويين. وربما كان العامل الحاسم الذي وضعهم في اتصال أقرب مع القوى المجاورة شمالا وجنوبا، كمرتزقة في البداية، ثم كوسطاء للسلطة، وأخيرا كمحطمين للقوى.

اللافت أنّ القرب من الإمبراطوريات هو الذي سيلعب دوراً آخر في تغذية هوية قومية، كانت الحيرة، التي تعني المخيم أو المعسكر، مقرا للغساسنة، ومكانا حدوديا التقت فيه ثقافات وامتزجت. وقد حاول حكامها اللخميون تحويل المدينة إلى مركز لاستقطاب الشعراء، فالتقوا مع بعضهم وتنافسوا في إنشاد القصائد. وهكذا أخذت رعاية اللخميين والغساسنة للشعر تساعد على توحيد وتطوير اللغة العربية الفصحى بوضع مستوى واحد مرتفع، ليس فقط في البلاط الملكي، بل كذلك في الأسواق وخيم الضيوف وحول نار المخيم. وستقوّي هذه اللغة المشتركة العصبية وشعور تماسك الجماعة وتضامنها. وكلما ازداد احتكاك العرب مع رطانة الأجانب، خاصة في بلاط الحيرة مع الفرس، ازداد تأكيدهم على هويتهم الخاصة من خلال رفضهم. وبذلك كانت الإمبراطوريات المجاورة هي التي تحدّد العروبة، وتساهم في تشكيل الهوية العربية حتى ذلك الوقت.

ثورة النبي محمد

مع نهاية القرن السادس، تشكلّت فكرة لا تتزعزع عن العرب كجماعة ثقافية إثنية منتشرة على كامل شبه الجزيرة العربية. مع ذلك، لم يوحِ أي شكل بتحول هذه الهوية إلى وحدة سياسية، لكن يبدو أن هذه الضغوط ستصب في مشهد حسان بن ثابت وهو يمدح سيدا جديدا. وهو سيد، لن يكون ملكا، بل هو رجل مغمور من مكة، ستجتمع فيه كل شعارات وخطابات كاهن القبيلة وشاعرها وسيدها. سيأتي النبي بلغة القرآن، لتلعب دوراً في دعم فكرة تشكيل المجتمع المتخيل العربي. وسرعان ما ارتبطت فكرة الهجرة بالإسلام، وسيعاد تعريف العرب كليا، وسينفصلون عن قبائلهم وجذورهم وأساليب معيشة أجدادهم وباديتهم. كانت الهجرة بداية عهد جديد، وجاءت بعدها معركة بدر كنقطة تحول في مصير النبي العربي، فالأوضاع كانت تدفع لوضع السيف في يده، وربما هذا ما كان سيفعله أنبياء آخرون يظهرون أكثر سلمية.

هجرة العرب الكبرى

يرى سميث، أنه مع وفاة النبي وانطلاق العرب في غزواتهم، سيتغير معنى العربي. ففي الماضي القديم كان تعريف السعادة عند العرب مرتبط بـ»امرأة حسناء ودار قوراء وفرس فاره مربوط في الفناء». غير أنّ الجيل الجديد من العرب المسلمين أظهر تعريفا جديدا رابطين السعادة بـ»لواء منشور وجلوس على السرير والسلام عليك أيها الأمير». ولذلك أخذ قرابة 150 ألفا من رجال القبائل العربية الشمالية والجنوبية طريقهم نحو الأقاليم المجاورة. وهنا يعتقد سميث أنه ليس من الإنصاف وصف الفتوحات باعتبارها مجرد فرض ضريبة حماية قامت بها عصابة على نطاق واسع، لكن غالبا ما يكون ذلك طبيعة الغزو والإمبراطورية. ويضيف «ويمكن القول على سبيل المزاح، إنها كانت طبيعة العقد الاجتماعي بمفهومه التنويري، إذا دفعت الضرائب فستحميك الدولة».

في هذه الأثناء، سيقرّر الأمويون البحث عن منبع النهر الأصلي ووجدوا ذلك في إسماعيل المنفي المتجول، فكما احتاج الرومان في العصر الإمبراطوري إلى منبع أصلي أيضا في اينياس المهاجر من طروادة، احتاج العرب إلى قصص هجرة وآباء مؤسسين. وهكذا ظهر إسماعيل ليساهم في وضع الجنوبين في شجرة اللغة، وفي جعل التحالف بين شعوب شمال وجنوب شبه الجزيرة العربية قديما يعود إلى آلاف السنين. كما تحول إسماعيل إلى نموذج للمرتحل الذي يستقر، وهذا مثل مفيد في عصر كان فيه البدو يتغيرون إلى مستعمرين.

وقواق في عش الخليفة

نجح العباسيون في فرض ثقافتهم على العالم، فأصبح أهل القسطنطينية يقلّدون البغداديين في العمارة والملابس، وارتدى أثرياء البيزنطيين العمامة والقفطان. لكن بينما كان العالم يصغر وتتعرّب الكلمات، أصبح أقل عروبة. لم يعد مستقبل العرب مرتبطا بالبراري، بل بمستقبل هارون الرشيد المتخفّي في ليالي بغداد.

يتوقف سميث عند لحظة المعتصم، الذي قرّر بناء عاصمة جديدة في سامراء سنة 836 ونقل الاتراك وغيرهم من الجنود الغرباء إليها. بدت مدينة عسكرية كبيرة من الطوب الطيني والغرباء، ومع مرور الأيام استولى الترك على السلطة. إلا أنّ احتكارهم لها لن يستمر، إذ سرعان ما سيظهر حكم البويهيين ولاحقا السلاجقة، الذين تبنّوا لغة فارسية كلغة ثقافة أولى لهم. وهكذا ستنزل ستارة أو بردة ثقافية فارسية من بحر قزوين إلى الخليج، عبر بوابات الشرق، وسيزدهر وراءها الفردوسي وسعدي وحافظ، ومستقبل فارسي كامل، حتى إيران الصفوية والهند المغولية، وآية الله الخميني، لكن مقابل تفتّت الإمبراطورية العربية، ستمنح حياة جديدة للثقافة العربية، لأنه أدى إلى كثرة رعاة الثقافة. وكانت مصر مثالا رائعا على هذا الانتصار، فقد كانت بوتقة التعريب الذي وحّد بين الطولونيين والإخشيديين والفاطميين والأيوبيين وإبراهيم باشا «الذي غيرت شمس مصر دمه وجعلته عربيا» حتى عهد عبد الناصر.

الكسوف: عرب في المحيط الهندي

لعل من أهم فصول كتاب سميث، الفصل المعنون بالكسوف، الذي يتناول تاريخ العرب بعد دخول المغول لبغداد سنة 1258. وقد يبدو عنوان الفصل وكأن المؤلف يؤيّد النظريات التي تتحدث عن دخول العرب والإسلام في نفق كبير مظلم بعد سقوط بغداد واحتراق مكتباتها. الأمر الذي حاول المستشرق الألماني توماس باور دحضه من خلال كتابيه «ثقافة الالتباس» و»لماذا لم توجد عصور وسطى إسلامية». هنا يبدو سميث متقاطعا مع باور، ربما في فكرة أنّ العرب لم ينهاروا بالضرورة، لكنه خلافا لباور يتتبع مساراتهم في رحلات أخرى. ستتمثّل هذه الرحلات في تاريخ المحيط الهندي. وربما ما جعل سميث يتنبه لهذه الزاوية، عمله على تاريخ اليمن لعقود طويلة، الذي أسفر عن عدة كتب، من بينها كتاب عن رحلات ابن بطوطة. ولذلك يظهر هنا قريبا من نتاج غربي واسع حول اليمن ما يزال مهملا عربيا، وهو نتاج كشف عن شبكات للعرب في المحيط الهندي، وعن حضرموت قريبة من المدن الهندية، أكثر من قربها لدمشق مثلا. كان ابن بطوطة قد ولد في بداية القرن الرابع عشر وارتحل إلى مكة، ثم تابع طريقة في العالم القديم من النيجر إلى الصين. كان بربري الأصل، عربي الثقافة تماما. سيلاحظ ابن بطوطة في رحلاته وجودا كثيفا للعرب، ليس كمحاربين هذه المرة، بل كتجار ومغامرين، أصبحوا فاعلين حول قوس المحيط الهندي. وسيبدي اندهاشه من مدى انتشار اللغة العربية، إذ ستظهر دلهي مكاناً يهاجر له العرب في خطوة تشبه هجرة الهنود هذه الأيام إلى منطقة الخليج.

عثمانيون في عالم العرب:

في هذه الأثناء كان العثمانيون يعانون من وجودهم بين أسدين: الدول الأوروبية التي تزداد غنى وقوة من جهة الغرب، والقوميون الصفويون الجدد في فارس من جهة الشرق. لم يكن أمامهم من مجال لإشباع رغباتهم في التوسع سوى أطلال الإمبراطورية العربية القديمة. لكن بدا العثمانيون على النقيض من السلاجقة وكثير غيرهم ممن حكموا العرب، يحكمون الآن من خارج الإمبراطورية العربية القديمة، ومن عاصمة أخذوها من البيزنطيين. كان العثمانيون بالنسبة للعرب إخوة في الإسلام، لكنهم ظلوا غرباء يجب التعاون معهم أو تحمّلهم، أو الثورة عليهم كلما شعروا بضعفهم. وهنا يرى سميث أنّ العرب عاشوا وماتوا مستائين من محصلي الضرائب العثمانية، لكنهم لم يفكروا بغيرهم من العرب في مناطق أخرى. في القرن الثامن عشر، سنكون أمام حركة الوهابية، وسيأتي القوميون أيضا ليطالبوا بنهضة أخرى، لكنها بدت بلغة فصحى قديمة. ففي حين عبّرت النهضة الأوروبية عن نفسها بلغة عامية، انطلق الأدب الإبداعي مع لغة فصيحة، وكأنّ النهضة العربية كانت تعيد الحاضر إلى الماضي.

آخر الفرسان وعصر اليأس

يناقش سميث سنوات العشرينيات والثلاثينيات وما عاشه العرب من خيبات. ويهمل أحيانا في سرده للأحداث بعض التفاصيل المتعلقة بثورة العرب على العثمانيين. خاصة أنّ هناك قراءات جديدة في هذا السياق مثل كتاب اليزابيت تومبسون عن تجربة حكومة فيصل في دمشق. لكن لو تركنا هذه الزاوية جانبا، وأكملنا معه، سنراه يقف عند الخمسينيات التي أخرجت فارس الأحلام العربية، جمال عبد الناصر. كان قدوم عبد الناصر يترافق مع اختراع الراديو الترانزستور، الذي أصبح واسع الانتشار ورخيص الثمن. دخلت هذه الأجهزة الصغيرة، التي تنقل كلاماً عربياً، من طنجة إلى عدن، وبدا ناصر المغني السياسي المثالي الكامل الذي جمع الوسامة والنظرات الجذابة واللسان الحلو والرسالة الساحرة. كما ترافق ذلك مع ظهور السينما المصرية، لكن لن تمضي سوى سنوات حتى كان العرب ينقسمون بين عدة قوى وزعماء صاعدين، ولتؤكد نبوءة سامي الجندي «ما بعث فينا غير عصر المماليك».

مع تراجع عبد الناصر، ظهر العرب في الخليج هذه المرة وتدفقت جماعات العمال والموظفين والعمال إلى شبه الجزيرة الغنية بالبترول، وهذا ما حرّك شعورا جديدا بالعروبة المشتركة، بدت هجرات البترول نوعا من «الحج العلماني».

يتوقف سميث في الفصل الأخير عند توقف قطار التقدم في الثمانينيات، قبل أن يعود العرب مؤقتاً إلى السطح مع اندلاع الثورات. لكنها ستخطف لينتقل العرب معها من عصر خيبة الأمل إلى عصر اليأس. مع ذلك يعتقد سميث أنه ما تزال هناك فرصة أمام العرب لإعادة قراءة تاريخهم بشكل جدي، وإلا سيبقون كما يقول نزار قباني «محبوسون في محطة التاريخ كالخرفان».

كاتب سوري