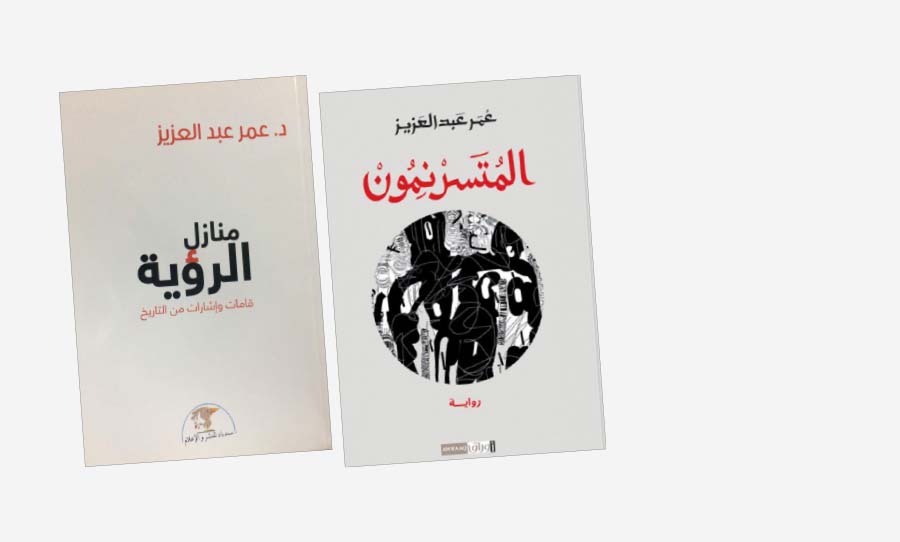

عمر عبد العزيز: رؤية الطائر المحلق

2023-08-09

هاني بكري

يعد عمر عبد العزيز مثقف موسوعي شامل، في وقت أصبح من النادر الآن أن تجد في ثقافتنا العربية المعاصرة مثقفا موسوعيا متكاملا. فإلى كون تخصصه الأكاديمي في الاقتصاد، له فيه مؤلفات عديدة، فإنه مفكر مهتم بالفلسفة، والمشاريع الفكرية والنقدية الجادة، إلى جانب كونه روائيا، وفنانا تشكيليا، ومترجما لنصوص من اللغتين الرومانية والإنكليزية، فضلا عن خلفيته كإذاعي مخضرم في الإذاعة اليمنية (وطنه) هذا العمل الإذاعي أهله لأن يتحدث حديثه العادي بنبرة هادئة عميقة، وبلغة عربية سليمة تحسبها بيضاء وهي قحة، وبتمكن؛ يغوص بك حديثه في جلسة واحدة، في أشد مناطق التراث الإسلامي وعورة، ليطفو بها على سطح بحر الفلسفة الأوروبية الحديثة والمعاصرة، أو يحلق بهذه الرؤية لتمتزج بفلسفات الشرق الأقصى، في قدرة على الربط بين الأضداد المختلفة برؤية يمكن تسميتها «بهيغلية صوفية» توفق بين الأضداد المختلفة، أو ما يسميه هو «رؤية الطائر الراصد من أعلى» وهي زاوية تتيح القدرة على الغوص والاشتباك معرفيا مع النص ـ أي نص- في قراءات متوازية متعددة الأنساق.

رؤية الطائر المحلق

يقول في كتابه «منازل الرؤية» مستخدما سردية الحداثة كنموذج دال على هذا الطرح «الحداثة ليست وليدة أوروبا، بل إنها قرينة زمن الإبداع، فالحداثة تعني ببساطة شديدة تجاوز المألوف والمعروف، وتجشم مشقة الاستغوار في الجديد، وتلك سمة أزعم أنها كانت موجودة في كامل الفنون والآداب الإنسانية، فالحداثة استطراد على زمن يغاير الزمن الفيزيائي؛ تلك الحداثة التي تتأسس على برهان معرفي إبستمولوجي يمثل منصة انطلاق حقيقي نحو التجريب. أما في مجال الفلسفة الإسلامية فإنه يرى أن هناك تكاملا بين ابن رشد والغزالي، على عكس الشائع. فموقف الغزالي يتضح في كتابه «المنقذ من الضلال» الذي (يوفر لنا مفتاحا سحريا لمعرفة موسوعية الغزالي لعلوم البرهان العقلي الأرسطي، متبحرا في التصوف، وعلوم الكلام، كما يعبر الكتاب عن رؤية الغزالي التي تماهي بين العقل والذائقة) وهو يتفق مع كثير من الباحثين وعلى رأسهم العقاد في إضفاء لقب فيلسوف على الغزالي. أما ابن رشد من وجهة نظره، فإنه حاول كسر التابوهات، وحلحلة المركزية الأيديولوجية، كما أنه مهّد للثورة المعرفية الكبرى في أوروبا، وبلور فلسفته في كتابه «تهافت التهافت» وهو كتابه الوحيد المباشر، والواضح فيه بصمته الخاصة البعيدة عن الفلسفة اليونانية، والذي لولا سجال الغزالي ما كتبه.

المتسرنمون

السرنمة لغة هي السير نائما، وهي مرض معروف في علم النفس، لكن أن تتحول السرنمة إلى طقس معرفي وعرفاني استبصاري يقع في المنطقة الفاصلة ما بين الصحو والنوم مستجليا الحقيقة، وكأن الحل يكمن في تعطيل جزء من الحواس لدفع العقل من خلال هذه الغفوة إلى تدفق حزم المعرفة وإلى تلمس الجوهر الفرد، والذهاب في رحلة إلى منابع إجابات الأسئلة الوجودية المستعصية على الفهم. وحدها هذه الغفوة هي الحل، وهذا ما تطرحه روايته «المتسرنمون»؛ فالرواية تنقلك بين عوالم شتى في مستويات قرائية متناصة، ما بين الصومال، جنوب اليمن، والسودان، ورومانيا، ولندن، والشارقة، ودبي. إنها حالة التجلي المتبدية في الشخصيات المتسرنمة الثلاث في أول النص، والمتناسخة والهائمة والممتدة حتى منتهاه.

فبطل الرواية (نوراني) تنفتح ذاكرته على مشهد سريالي ينخطف فيه (مع طقوس الإيقاعات الزنجية في ضواحي مقديشيو، يدور راقصا حول شجرة الدوم، يصل إلى الدار مع الفجر ثلاثة رجال من الرجال طوال القامات، حتى أنهم ينحنون قليلا ليتمكنوا من تجاوز بوابة المنزل ذي المترين). الثلاثة الذين يتصرفون وكأنهم متعهدو القدر (يسافرون على أقدامهم دون هدف، يسيرون في البراري والقفار المترعة بالحيوانات المتوحشة، ويتابعون مسيرة المتاهة التي تدمج الأزمنة في زمن واحد). هؤلاء الثلاثة الذين لا تُعرف على وجه التحديد طبيعتهم المادية، فالنص لا يجيب صراحة عن تلك الطبيعة (حالما ينطلقون تكون الأرض الرملية مشبعة بمياه الغمر من الأمطار الموسمية الغزيرة، تتراقص الطيور الملونة في تهتك واضح، وتمر فراشات الفجر والمغيب في رحلاتهم اليومية المقبلة من اللامكان والذاهبة إلى اللامكان).

في الزمن الكوروني يصاب «نوراني» بالفيروس ـ فيروس غامض جاء من أقاليم الغيب – لينقل الرائي في جحيم الحُمى إلى قيم عرفانية مشهدية تتخطى حاجز الألم وهاجس التبخر الفيزيقي في متاهات الأبدية.. يبدو الفيروس وكأنه هبة لا لعنة؛ هبة لعمليات البدء والمنتهى والرحيل بشكل أثيري إلى مدن تاريخية وأسطورية وعجائبية، ينعم فيها بفواكه الجنة التي لا تنمو إلا في المناطق الجليدية القطبية، ويأنس بأكل لحوم الدببة المشوية، ويشرب فيها العسل المصفى من قلب الصحراء الحارقة. الصحراء التي (تتحور منفسحة على خرائب لجدران ما كانت بقايا طلول درستها الرياح والأنواء، جثث لكائنات سريالية معلقة على خوازيق مدببة، ترعى فيها أنماط من زواحف صفراء متدافعة كما ديدان الصحراء التي تتزاحم على عود مخضب).

مشهد صحراوي قاتم يحيل فجأة إلى (عالم من صمت قاتل وكائنات تتحرك بتخشب ريبوتي، يؤدون أعمالهم ببرود كالصقيع السيبيري ، يتخلون عن المشاعر، والحدوس بوصفهما موروثا رجعيا ديناصوريا لا فائدة منه).

ليصل في الخاتمة وبهدوء متوقع إلى (جنته الخالدة الغائمة في دهاليز الميتافيزيقا الدنيوية، التي ليس بالإمكان الوصول إليها لمجرد الرغبة والإرادة المغالبة لمكر التاريخ وجنونه).

كاتب وإعلامي مصري