خالد علي الصالح… وطريق النوايا الطيبة

2023-07-19

بدر الشيدي

«إلى كل قطرة أريقت على أرض العراق، من جسد يحمل ضميراً نبيلاً”.

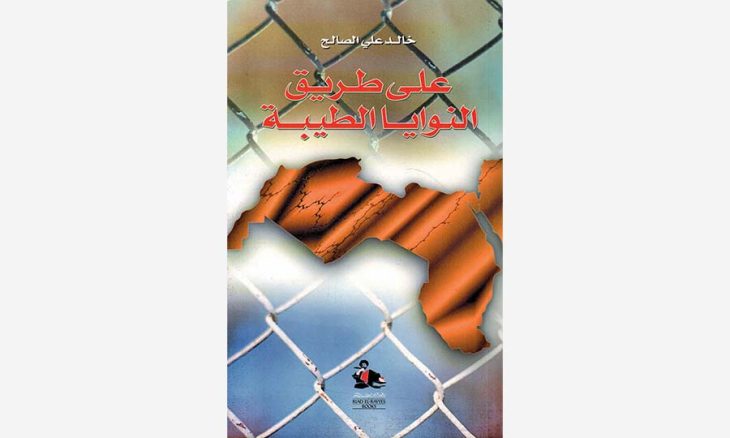

بهذه الكلمات استهل خالد علي الصالح كتابه الذي وسم بعنوان «على طريق النوايا الطيبة.. تجربتي مع حزب البعث» الصادر عن دار رياض نجيب الريس في أكتوبر/تشرين الأول 2000. يحكي المؤلف في مذكراته تجربته مع حزب البعث منذ نشأته الأولى والمناصب التي تقلدها في الحزب. ويورد الكاتب زخما من الأسماء والأحداث التي طبعت سيرة العراق في الخمسينيات والستينيات من القرن الماضي. ومن تلك الأحداث، انقلاب عبد الكريم قاسم، ومحاولة اغتياله لاحقا، والانقلابات اللاحقة، والحزب الشيوعي والتنظيمات الأخرى، ومن الأسماء يذكر الكاتب أسماء، ميشيل عفلق، فؤاد الركابي، صدام حسين، طالب شبيب، علي صالح السعدي، عبد السلام عارف، أحمد حسن البكر وغيرهم. ويتحدث الكاتب عن المعتقلات والسجون، كالسجن رقم 1، وسجن نقرة السلمان، وقصر النهاية، ويتكلم عن التعذيب في تلك السجون، وحكم الإعدام الذي صدر بحقه، ثم ينتهي الكاتب إلى القناعة التي وصل إليها عندما اكتشف أن الحزب تحول إلى عصابة، حسبما ذكر ذلك لصدام حسين بقوله إنكم «عصابة» ولستم بحزب، وانفصاله لاحقا عن الحزب وتركه العمل السياسي ليتفرغ للدراسة، ولاحقا ترك خالد علي الصالح العراق في نهاية السبعينيات وذهب ليعمل في التدريس في جامعات ليبيا والجزائر والمغرب، رغم أنه لا يذكر تلك الفترة التي عاشها منذ خروجه من العراق، إلا أنه يقول عنها «عشت بين أهل في طول الوطن وعرضه ولقيت معاملة حافلة بالكرم والحب في مصر الكنانة، من أساتذتي ومن أهلها، وكذا الحال في الجزائر والمغرب وليبيا من زملاء في جامعاتها وطلبة تلك الجامعات ومن أهلها، وذلك رغم من «خشونتي» كما كان يحلو لبعض معارفي أن يداعبوني بها».

تتداخل الصور وتتداعى الذاكرة، وأتذكر الأستاذ خالد علي الصالح أو خالد الدليمي، كما كنا نعرفه وحسب الاسم الذي يتداول في مطبوعات الكلية. الأستاذ خالد كان مدرس مادة الاقتصاد السياسي في كلية الحقوق في جامعة القاضي عياض في مراكش، ودرّسنا في السنتين الأولى والثانية في الكلية، كان ذلك في عامي 1985 و1986. وكان أحد الأساتذة العراقيين في الكلية وأذكر منهم الأستاذ وليد والأستاذ علي شفيق الذي كان يدرسنا مادة العلاقات الدولية.

خالد علي الصالح أو خالد الدليمي كما نعرفه شخصية مثيرة وملهمة، رغم ما يكتنفه من غموض، فكنا نجله ونحترمه ونقدره غاية التقدير، رغم الخشونة كما وصف نفسه، رجل صامت أغلب الوقت لا يتكلم مع أحد ولا يبتسم، ونادراً ما تشاهده في الكلية، إلا على مدرجات المحاضرات، أو في قاعات الدراسة، وقد يكون من المستحيل أن تلاقيه أو تصادفه أيضاً خارج الجامعة، لا في سوق ولا في مقهى ولا في أي مكان عمومي. عرفناه كأستاذ لمادة الاقتصاد السياسي في الكلية لا أكثر من ذلك، ولا أتذكر أن ذكر شيء عن شخصيته أو يُعرف نفسه ويذكر شيئا عن تاريخه، كما يقول « لا أذكر أبداً، أنني قدمت نفسي لأي كان وفي أي مكان، وطول هذه السنين إلا كما أنا عليه لحظتها».

شخصيته كتومة تلفها هالة من الغموض والسرية لا يبوح أبداً ولا يصرح، ما سهل على الطلبة إطلاق الكثير من الصفات حوله، يصفه البعض بالشيوعي، والبعض يقول عنه إنه ملحد، وأحد أقطاب المعارضة، وفيلسوف يقضي كل وقته في التأمل والقراءة، زاهد لا يتدخل في شأن العام ولا يعنيه العالم. كنت أشاهده عندما يأتي للكلية في سيارته الفيات زرقاء اللون، عجلاً في أمره وكأن شخصاً ما يجري خلفه أو يطارده، يدخل المدرج يلقي المحاضرة، وينتظر دقائق وعندما لا يشاهد أحدا يريد السؤال يجمع أوراقه وكتبه ويغادر المدرج ويختفي من الكلية، هكذا لا يظهر في الأسبوع إلا مرتين أو ثلاث مرات لساعات معدودة.

كانت شخصيته مهابة ومخيفة، وشكّل رعبا حقيقيا للطلبة، خصوصا عندما يقترب موعد الاختبارات الشفوية، كانوا يحسبون له ألف حساب، وويل إذا تلعثم أحد منهم في الاختبار الشفوي. أتذكر مرة وبعد الانتهاء من إلقاء المحاضرة، انتظر كعادته أن يسمع سؤالا من أحد الطلبة، لكنه التفت وشاهد طالبا يجلس في الصفوف الخلفية وكان في وضع غير لائق، فلما شاهد الأستاذ ينظر إليه، نكس الطالب رأسه ودسه تحت الطاولة، فأشار الأستاذ له بيده أن يرفع رأسه، وقال له بالحرف: لا تخف يا ابني.. أرفع رأسك.. لا عليك أمة بأكملها تنكس رأسها في الأرض». في الثمانينيات كنا نحن من أوائل الطلبة العُمانيين المبتعثين للدراسة في كلية الحقوق في مراكش (سبقنا طلبة في كلية الآداب) وكان عددنا لا يتعدى الخمسة عشر طالباً، ويبدو أن الأستاذ عرف ذلك، رأيناه مرة ينتظرنا خارج المدرج، أو ربما كانت صدفة، فذهبنا للسلام عليه، رحب بنا وكان لطيفا معنا دمث الأخلاق، سألنا من أي بلد نحن، فأخبرنا من سلطنة عُمان، فرحب بنا أكثر وشعرنا بأننا اقتربنا منه كثيراً، وخلق ذلك اللقاء ألفة بيننا.

تكلم معنا كثيرا وذكرنا بالتاريخ البحري العُماني وقال إنه معجب بالتاريخ العُماني والسفن العُمانية التي كانت تصل إلى البصرة وتمخر عباب البحار والمحيطات، وكنا فرحين ونحن نسمع منه ذلك الإطراء، لكن عندما آن له أن يغادر سأل عن الجامعة التي تبنى في ذلك الوقت (جامعة السلطان قابوس) وكان يسأل عن عُمان والكثير من التفاصيل، تحدثنا كثير في تلك الدقائق، ثم ودعنا وذهب.

من الأشياء التي أذكرها يوم الإعلان عن نتائج الدور الأول في الاختبارات للطلبة في السنة الثانية. كانت النتائج تطبع على صفحات وتعلق على لوحة تثبت في بهو الكلية، وكنا نحن الطلبة نتدافع لرؤية أسمائنا، وما يرافق تلك الرؤية من توجس يختلط بين الفرح والحزن، وكنت أشاهد بعض الطلبة يقفزون فرحين بالنجاح، بينما يذوي البعض ويتراجع للخلف حزنا وكمداً على ما يشاهده في تلك اللوحة، وقد تصل تلك التراجيديا إلى الإغماء. لكن ما شدني وتعجب منه الكثير من الطلبة هو ذلك الأستاذ خالد الدليمي الذي يقف في الخلف يراقب المشهد من بعيد، ويظل واقفا طول الفترة هناك لا يتحرك ولا يتكلم مع أحد، وكما هي عادته صامتا، ثم فجأة تراجع وانسحب من المشهد واختفى.

الأستاذ الذي لا يظهر في أروقة الكلية إلا نادراً، ونادراً جداً أن تشاهده يتكلم مع تلميذ خارج مدرج المحاضرات أو قاعة الدروس، لكن ذلك اليوم كان مختلفا، ما الذي جاء بالأستاذ ليقف ويراقب الطلبة من بعيد؟ في ما بعد عرفنا أن الأستاذ أعطى أحد الطلبة علامة كبيرة (18 من 20) في مادته، وكانت أكبر درجة يمنحها لطالب، ولكون أوراق الاختبارات توضع عليها أرقام سرية ودون أسماء، كان يريد أن يعرف ذلك الطالب. ولما شاهد أحد الطلبة يقفز عاليا، ثم أطلق صرخة مدوية في الكلية، كانت فرحته هستيرية مختلفة وكانت قفزاته مختلفة أيضاً، شاهده الأستاذ وكأنه عرف صاحب أعلى درجة.

ذهبنا مرة لزيارته في البيت وكان قبل ذلك لم نره في الكلية وسألنا عنه فقيل لنا بأنه يمر بوعكة صحية، فذهبنا لزيارته في البيت وكان يسكن شقة قريبة من العمارة التي نسكن فيها. عندما طرقنا الباب فتحت لنا زوجته، فقالت لنا الأستاذ موجود لكن عليكم الانتظار ريثما يفرغ من صلاته، في الصالة حيث ننتظره كانت علامات الدهشة والاستغراب تخيم علينا، وكنا نتهامس بيننا باستغراب « شيوعي ويصلي.. وملحد ويصلي». بعدها خرج لنا ورحّب بنا كثيراً وفرح بقدومنا ولمسنا منه شعورا بأننا أقرباء ومنذ تلك الزيارة توطدت علاقتنا مع الأستاذ خالد وكان دمث الأخلاق طيب العشرة رغم أنه لا يتكلم إلا عندما تسأله عن شيء ثم يعود لصمته.

أقمنا مرة حفلة تخرج في نهاية السنة فدعينا لها مدرسينا، وأردنا أن ندعو الأستاذ خالد، وأتذكر قال لنا بعض الأساتذة من المستحيل أن يحضر، فهو لا يحبذ الحضور في المناسبات العامة، لكنه كذّب تلك التوقعات وحضر معنا تلك المناسبة وكان حضوره طاغيا ومثار فخر، وكان محط أنظار الجميع.

لم أر الأستاذ خالد علي الصالح منذ تلك الأيام رغم زيارتي المتكررة لمراكش، ويبدو أنه ترك مراكش وسافر حسبما عرفت. قال لي أحد الأخوة بأنه شاهده في مسقط في أواخر التسعينيات (لست متأكدا من ذلك) لكن المؤكد أنه استقر في القاهرة ليبدأ في تأليف مذكراته التي قال عنها «رويتُ بعضاً منها عبر عشرات السنين بصورة مباشرة للناس، حيث ظننت أنها قد تفيد، وقد حفزني بعض الأخوة على نشرها، وكنت أعتقد بأن وقتها قد حان». وأنا أقرأ مذكراته لا يغيب عن بالي ذلك الشخص البسيط المتواضع دمث الأخلاق طيب العشرة، الشخص الصامت الذي يخفي خلف سكوته وصمته تاريخا حافلا بالنضال والنشاط، الشخص الثوري القومي الذي لا يهدأ ولا يكل ولم يهادن، كان قومياً عربياً، وحدوياً، كانت سيرته موشومة بالنضال والسجون والمعتقلات وقاسى التعذيب والغربة والمنافي.

في تموز/ يوليو 2002 بينما كان على ساحل الإسكندرية داهمه الموت وقيل نفذت ضده عملية اغتيال، ورحل وحيداً مكسوراً ومنسياً (كما ذكر). لتطوى صفحة من صفحات النضال والرجولة التي شهدها العراق والعالم العربي. رحم الله خالد علي الصالح (خالد الدليمي) وغفر له، وجزاه الله خيراً وأثابه عنا نحن الطلبة وعن العراق والأمة العربية التي ناضل لأجلها خير جزاء.

كاتب عماني