أنيس الرافعي يرصد عقابيل الجائحة عبر «الحيوان الدائري»

2023-05-17

سفيان البراق

واكب الأدب، بشتى صنوفه، وباء كورونا، ليُخبرنا التاريخ أنّ هذه عادة الأدب التي لم يتخلّ عنها حتى في أحلك الظروف، لأنّه يواكبُ التحولات النوعية التي تمسُّ حياة الإنسان، والمآسي التي قد يعيشها من حروبٍ وأوبئة، لأنّ الأدب، في نهاية المطاف، يقترنُ بواقع الإنسان، وينقل أفراحه وأتراحه. وتزكيةً لذلك أذكر، على سبيل التمثيل لا الحصر، بعض النصوص الأدبية التي اعتنت بالأوبئة: رواية ألبير كامو ذائعة الصّيت الموسومة بعنوان: «الطاعون» (1947) رواية الرّوائي السوداني أمير تاج السّر التي وسمها بعنوان: «إيبولا 76» (2012) ثم رواية أيقونة الأدب اللاتيني؛ عنيت، غابرييل غارسيا ماركيز الذي كنّاها بـ «الحب في زمن الكوليرا» (1985). لقد نجح فيروس كورونا، باقتدارٍ كبير، في شلّ حركة العالم، وتجميد الاقتصاد، والتوغل في النفوس ليجعلها مهتزّة ومرتبكة، لكنه لم ينجح في إيقاف نزيف الأدب وزحفه. تمكن الأدب من التصدّي لعقابيل وباء كورونا، وقدّم لنا المهتمون بمختلف أجناسه عدّة أعمال أدبية كان الفيروس التّاجي رحاها، في رسالةٍ مفادها: إنّ الادب هو السلاح الوحيد الذي استطعنا به مُجابهة الوباء.

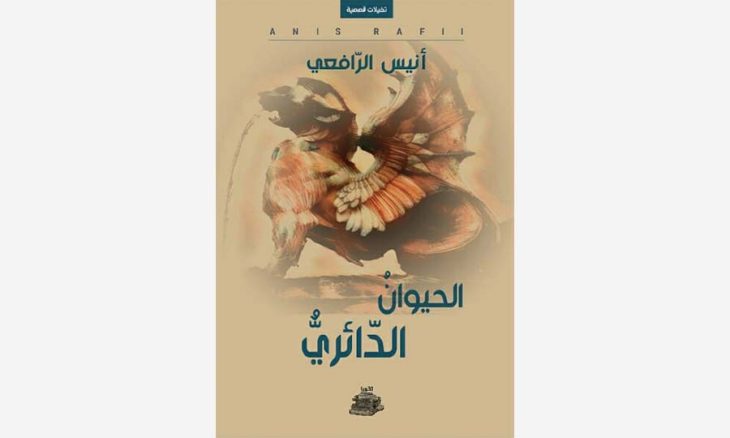

أصدر القاص المغربي أنيس الرافعي مجموعة قصصية نَحَتَ لها عنوان: «الحيوان الدّائري» ضمن منشورات دار أكورا (طنجة) في طبعتها الأولى سنة 2021 وتقع في 181 صفحة. معظم القصص انكبّ على قضايا ترتبطُ بالوباء، سواء أكان ذلك بشكلٍ مباشر أو ضمنياً، وقد تناولها من زاوية مُغايرة صنع بها الاستثناء في كتابة القصة القصيرة، التي واكبت الوباء وقضاياه. وهذا التفرّد يكمنُ في ابتعاده عن التقريرية المباشرة، وتركيزه على الإيحاء والإضمار والترميز، وذلك في قالبٍ فلسفي تأمّلي. يحكي الكاتب في قصته الأولى عن سفر ثلاثة إخوة من مدينة التناقضات؛ الدار البيضاء، إلى مراكش، للاطمئنان على ذويهم بعد أنْ انبلج فجرُ الحياة مجدداً، وكانوا قد اكتفوا في وقتٍ سابق برؤيتهم افتراضياً من خلال مكالمات لا تُعوِّضُ حضنهم المفقود. خلال هذه الرحلة ارتأى أحد الإخوة كتابة قصة قصيرة بعدما تبادرت إلى خلده فكرتها، فارتأى كتابتها حتى لا يطالها النسيان. تقدّم في كتابتها، والسيارة تطوي الطريق، وبمجرّد أنْ اقتربوا من مدينة النّخيل حتى انخطف الضّوء في لمحة عين من لوح الهاتف، لأنّه لم يُنعش البطارية طوال الطريق. ختاماً، يُمكنني القول: لكل بطاريّة دورةُ حياتها المُحدّدة إذا لم تُشحن.

يروي السّارد في القصة الثّانية زيارته لصديق عزيز عليه جداً، أجرى هذا الأخير عملية قسطرة للقلب، فأخذا يتحدثان عن أقراصٍ مُدمجة بها تحفٌ سينمائية تسرُّ المشاهد، ليتذكر السارد الذي فقد شطراً من ذاكرته، عشرات الأقراص في بيته لم تتسن له فرصةُ مشاهدتها بعد. وفي مضمار سرده تذكر كتاباً استعارهُ منه بعنوان: تخيّل الكارثة. هذه كلها إشارات ترمز للزمن الكوفيدي، لأنّ الأفلام سيعتكفُ على مشاهدتها وهو يُحارب السأم الذي نجم عن الإقامة الجبرية في البيت، بينما كانت للكِتاب دلالة قويّة بحسبانه الملاذ الأول والأخير الذي يرتمي فيه الإنسان لدرء غارات الحزن والقلق.

وردت في هذا العمل القصصي بعض القصص القصيرة جداً، وقد اجتمعت كلها ضمن خانة السخريّة من الوباء والتصرّفات التي أقدم عليها المستهترون، وقدّم الكاتب أمثلة عن ذلك، أستعرضُ بعضاً منها: التهافت بلهفةٍ كبيرة جداً على اقتناء المواد الغذائية قبل تطبيق إجراءات الحجر الصحّي، وهذا الفعل ما هو إلا تعبيرٌ حيٌّ على دناءة الإنسان وأنانيته. هذا الفعل لم يكتفِ بالإشارة إليه في موقعٍ معين، بل تكررت الإشارة إليه. كما انتاب السارد حنينٌ للماضي من خلال استعادته لأرشيفٍ كبير من الذّكريات جمعته بأصدقاء ابتلعتهم سبُل الحياة.

سبق وأشرت إلى أنّ ثيمة السخرية حاضرة بشكل بارز في جل القصص تقريباً، وتتبدى هذه السخرية بشكل متراءٍ في القصة الموسومة بعنوان: «عدم مطابقة المنطقة لمقتضى الحال» هذا العنوان استمده الكاتب من ورقة التنقل التي وردت فيها هذه العبارة بالبنط العريض. يروي السارد في هذه القصة التقسيم الذي قامت به وزارة الداخلية بتنسيق مع وزارة الصحة لتذليل قيود الحجر الصحي المُنهكة، وخلُصت في تقسيمها إلى: المنطقة (1) والمنطقة (2). كل منطقة كانت لها خُصوصية. لقد اضطر السّارد، الموجود في المنطقة (2) إلى التنقل لزيارة خطيبته كاميليا في المنطقة (1) بيد أنّ السّدود الأمنيّة تصدّت له، قبل أن يعثر على منفذٍ سرّيٍّ يعبرُ منه ليلتقيها. وتفاجأ بعد ذلك باختفاء هذا المنفذ، وهو قبل ذلك، فقد دمّر العلاقة التي تجمعه بكاميليا ورماها بكلماتٍ فجّة. وظّف الكاتب تقنية استدعاء الشخصيات المتخيّلة، ليجعل قصته تتأرجح بين الواقعية والخيال في توازنٍ يستحقُّ عليه وافر الإشادة والثّناء. في هذا الصدد أدرج مثالاً عن ذلك يتجلى في تشبيه السارد الجوكر بالسيّد كورونا نظراً لأفعال الجوكر غير الطبيعية، ولشكله المُستفز، وقد نجح في وصفه وهو يجوب الأزقّة والشّوارع لوحده، دون أنْ يأبه بأي شيء. بمثل هذه السّمات يتّصفُ الفيروس التّاجي؛ أعني: سرعته في الانتشار، إذ لم يترك أي مكان إلا واستوطنه بحيفٍ كبير.

ذكر الكاتب في القصّة ما قبل الأخيرة، التي كنّاها بعنوان: «أحفورتان من أركيولوجيا الوباء النشورية» الرّذالة التي لم تفارِق البعض في عزّ الجائحة، ولعلّ أبرزها: الاستخفاف عمداً بإجراءات الحجر الصحي وتعريض الآخرين للخطر، ثم مُزوِّري وثائق المُساعدة الاجتماعية، وكذلك من صنعوا مواد التعقيم الحارقة للجلد، ومن يحملون الأسلحة البيضاء لنهب البُسطاء تحت جنحِ الظّلام.

في قصّة «المواطن الضائع» نجدُ السارد يحلمُ بأشياء غريبة في عزّ الحجر الصحي، حيث يرى في المنام قطعة «اللّيغو» ويحاول الاقتراب منها لساعاتٍ قبل أن يستيقظ من حلمه ويجد يده قابضةً على ريحٍ هاربة. في الأسبوع المُوالي صار يرى قطعاً كثيرة من هذه المادّة، وفي الأسبوع الذي بعدهُ بدأت هذه القطع تتراص من حوله وتبني نفسها قبل أن تبدأ في الاقتراب منه مهددةً إيّاه بإطباق جدرانها عليه. استحوذت عليه هذه الأحلام وتماهى معها، إلى درجة اعتقد فيها أنه صار رجلاً مركباً من قطع «اللِّيغو».

قصة «مخلاة المرتاع» حكى فيها الكاتب حكاية رجلٍ ينحدرُ من الطبقة المسحوقة، ويرى إعلاناً يحتلُّ واجهة وكالةٍ للأسفار، التي برمجت، كما هو موضّح في الإعلان، رحلاتٍ إلى عدة أرخبيلات، ومنها أرخبيل الفزع، وقد تطلّع الرجل للسفر إليه رغم ضُعف الإمكانيات. استفسر عن موعد الرحلة فأخبروه أنّ الرحلات مُتوقفة جرّاء تفشي وباء كورونا الذي جمد الرحلات والأسفار، وطلبوا منه معلوماته الشخصية ليتصلوا به فور عودة الرحلات الجوية. أغضبتهُ إجابتهم المُقتضبة، وحاول مواربتهم عبر منحه لهم معلومات خاطئة. ليتفاجأ بعد أيامٍ قليلة باتّصالهم في عنوانه الحقيقيّ. تمكّن من السّفر إلى أرخبيل الفزع، وتمّ احتجازهُ من طرف فيالق عسكريّة، ليعيش محنةً كبيرة هناك.

جميع القصص تقريباً لم تخلُ من بعض التلميحات لكل ما يتعلّقُ بوباء كورونا، كقصّة: «صياد الإشارات» التي واكبت تداعيات الوباء الاجتماعية، والكاتب في بعض القصص يكتفي بإشارة سريعة إلى الوباء وينزاح عنه ليشتبك مع موضوعٍ آخر بشكل مُباشر. استدعى القاص المادة التاريخية ووظفها، وهذا يتبدى للقارئ في القصة 14 التي منحها الكاتب عنوان: «الحيوان الدّائريّ» وقد عرض فيها واقعةً تاريخية، مزجها بالتخييل، حدثت في روما خلال القرن الأول الميلادي عندما شُيّعت مئات الجثامين التي فتك بها الطاعون، وخلال التشييع كان هناك رجل يسعلُ بحدّة إلى أنْ خرج من فمه دم أحمر قانٍ. وإبّان القرن الواحد العشرين عرفت المدينة نفسها انتشار وباء غامض، وتحولت صالة الرقص على الجليد إلى مكانٍ تُجمع فيه الجثامين، بعدما نال الوباء من المدينة.

قصّة «عازف الكونترباص» يروي فيها السّارد حكاية عازفٍ محترف كان يُشنِّفُ أسماعه خلال فترة الحجر الصحي مبدداً الضجر والسأم. قبل أن يتفاجأ بغيابه؛ إذ لم يعد يعزف في شرفتهِ كما ألِفهُ، ليسأل عن غيابه، فأخبره أحد جيرانه أنّ العازف قضى نحبهُ بسبب الوباء السفاح. وتركهُ غارقاً في الحزن. قصة «قاطع التنفس» فكرتها مبتكرة، تدور أحداثها حول شابٍ مجاز بلا عمل، ونجح بعد جهدٍ جهيد في نيل وظيفة في المستشفى بأجرٍ مُحترم. غير أنّ المهمة المسندة إليه لم يستسغها بتاتاً، لأنّهُ كُلِّف بقطع التنفس ووقف الدورة الدّموية على الحالات المُصابة بكوفيد-19 والميؤوس منها. وهو بذلك يكون قد مارس أحقر مهنة في تاريخ الحديث.

ذكر الكاتب في القصّة ما قبل الأخيرة، التي كنّاها بعنوان: «أحفورتان من أركيولوجيا الوباء النشورية» الرّذالة التي لم تفارِق البعض في عزّ الجائحة، ولعلّ أبرزها: الاستخفاف عمداً بإجراءات الحجر الصحي وتعريض الآخرين للخطر، ثم مُزوِّري وثائق المُساعدة الاجتماعية، وكذلك من صنعوا مواد التعقيم الحارقة للجلد، ومن يحملون الأسلحة البيضاء لنهب البُسطاء تحت جنحِ الظّلام.

شهِدت الأجناس الأدبية تغيُّراً في المواضيع التي تتناولها إذ لا بدّ للقارئ من أنْ يجد شيئاً ما يرمزُ للوباء، سواء أكان ذلك عبر الإجراءات الاحترازية المتبعة للوقاية منه (كمامة، المطهّرات الكحولية…) أو تشييد النّص في فضاء له صلة بالوباء كالمستشفى، أو حضور شخصية طبيب أو ممرضة، لأنّ هذه الفئة هي التي استبسلت في مواجهة الجائحة باستماتة قلّ نظيرها.

اعتنت جميع صنوف الإبداع الأدبيّ بالتغير الذي طرأ على حياتنا الجديدة، التي رسم ملامحها وباء كورونا، ولم تغفل ما ترتّب عنه في مختلف مناحي الحياة، وهذه النّقطة اجتمعت حولها جميع النّصوص بلا استثناء. كما رصدت لنا هذه الأعمال المُستقبل الذي ينتظرنا بعد هذه التجربة التي تحملُ مساوئ قد لا تنقضي عداً، وتحمل في الوقت نفسه إيجابيات يصعبُ حصرها، ولعلّ أبرزها: الوقت الفسيح الذي امتلكه الكُتّاب وهم في منازلهم ليستغلوه في تدبيج نُصوصهم الإبداعيّة. وبالتالي فالإنسان سيعيدُ النّظر في العديد من الأمور التي كان يهملها في وقتٍ سابق، لعل أبرزها: مراجعة منظومة القيّم والسلوكيات.

كاتب مغربي