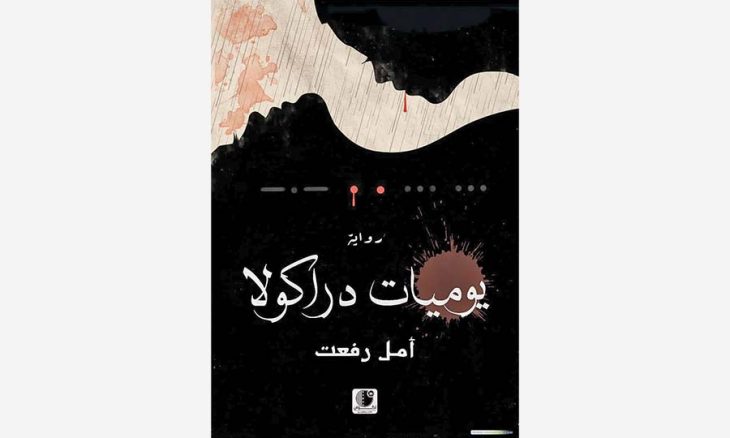

لعبة اللغة والتنقل السردي في رواية «يوميات دراكولا»

2023-03-04

علي لفتة سعيد

في الكثير من الأحيان يلعب العنوان عدّة أدوار، منها ما أطلق عليه البوابة الكبيرة التي سيدخل من خلالها المتلقّي إلى مدينة النصّ، ومنها ما يكون حاملا لرمزية النصّ ودلالته أو الانتماء إلى مكانيته أو المنتج نفسه، ومنها ما يكون دلالةً على شيءٍ معروف ومدرك وملموس ومحسوس ومعروف، لكي يكون أسهل على جعله الدليل الواضح لدلالة النص.

وهو ما ينطبق على رواية «يوميات دراكولا» للمصرية أمل رفعت، لما يمكن إمساكه من دلالات عديدة لماهية تفسير وتعريف دراكولا في الذاكرة القرائية، وبما سيعيد المتلقّي لهذه الكلمة في عنوان الرواية إلى مبتكرها الروائي برام ستوكر في روايته التي تحمل الاسم التي أصدرها عام 1897 وهو وما يعني أن هذه اليوميات في الرواية لن تكون عن داركولا برام ستوكر، بل يوميات المجتمع المصري التي أرادت فيها الممازجة بين تأثير دراكولا في الذاكرة التي تعني الرعب، والرعب في الرواية التي هي بالضرورة اجتزاء واقعها من واقع المنتجة/ المؤلفة. ولهذا فإن العنوان هنا استغلّ هذه الخاصيّة في تأثير ما هو معروف، ليكون المدخل.

الاستهلال

إن الاستهلال هو إزاحة قصدية عن طريق المستوى الإخباري الذي فعّلته المنتجة لكي تجعل المتلقّي يبحث عمّا وراء الحدث/ الفعل/ بدء المتن.. ومن ثم وضع السؤال، عن أي انفجار تتحدّث عنه وأي علاقة ترابطية بين الفراش والانفجار، فيكون المستوى القصدي قد بثّ رسمه بهدوءٍ وتداخل معه بتدرجّات اللون الأحمر، بمعنى أن الاستهلال هنا لعبة المرأة المنتجة وبطلتها الغائبة.. انتقالات الحدث بزمن الروي ليبقى المتلقّي بانتظار ما سيأتي معلّقا بالزمن الماضوي، ليعقد مقارنةً خاصة، وإن اهتمام الساردة بوصف المكان كان يفعّل من المستوى التصويري تماثيل/ شمعدانات/ أرضية رخامية/ سجاد إيراني لتتوّج الجمل الاستهلالية لما هو متعلّق بالآخر. إن اللعبة في الرواية لا تعتمد على خاصية الحوار ومتابعة الشخصيات حسب، بل تعتمد على مفاتيح اللغةك فاعلة كبرى.. تضيء كلّ ما هو متّصل بالمتن لتطويع المبنى الروائي. كونها المفتاح الأول التي تتميّز بها وتحوّلها من كونها حكاية شخصيات إلى بؤرةٍ لغويةٍ في إمكانها أن تجعل المتلقّي ينتبه إلى مفاعيل اللّغة ودهشتها، أكثر من مفاعيل الحكاية وتتابعها وشخصياتها. فهي تعتمد على عدّة محرّكات:

الأول: إنها هندسة لاكتشاف الملامح العامة.

الثاني: إنها تصوير لكلّ ما يحيط بالحدث والشخصيات.

الثالث: إنها وصفية من أجل تفاعل المعنى والمغزى.

الرابع: إنها تفعيلية تصل إلى حدّ الإغراق في استخدام المفردات المصاحبة والموازية للوصف الخارجي للحدث/ الشخصية.

الخامس: إنها مراقبة لكلّ الأشياء وتحوّلها إلى مفعولٍ لغوي، سواء كان سلبا أم إيجابا.

السادس: إنها محورية ومركزية، ومن خلالها تعطي حركة الدوائر المرافقة أو المتتابعة التي تنطلق من النقطة الأساس إلى المحيط الخارجي والعكس صحيح.

ولأن اللغة هي اللاعب الأساس فإن المستوى الإخباري هو المسيطر والقائد لكلّ العمليات الإنتاجية، ولهذا فإن المتن ينتج عبر أربع طرق:

الأوّل: الماضي الذي يبدأ بالفعل الماضي الناقص كانت.

الثاني: الحاضر حيث يعود لتوصيف الحالة الداخلية.

الثالث: العودة إلى الماضي لاستكمال الصورة الماضوية.

الرابع: العودة إلى ماضي الماضي لاستكمال الجذور والمرجعيات.

إن اللغة تارةّ مراوغة وتارةّ فاعلة مباشرة. مثلما هي واصفة باستخدام المتن الشعري لرغبة التفعيل والتخلّص من رتابة الرواية الحكاية التي تستخدم الفعل والفاعل وحركة المتن.

لعبة الزمن

من الجهة الأخرى فإن الاستعانة باللغة على حساب المتن الحكائي فيه خطورة على اللعبة ذاتها إن انفلت الخيط من الترتيب الإيقاعي الذي يحشّد المفردات، وهو ما يجعل الساردة/ المنتجة تعيش لحظة التواصل التصاعدي مع الحدث بالعودة إلى الوراء في تقشير الماضي، سواء في المكان أو الفعل الاستدراجي للشخصيات مع الزمان بكلّ أبعاده الواردة. وهذا التمكّن ربما يكون وفق نية وفطرة الكتابة تأتي من خلال القفز بفقرات الحكاية ذاتها. لذا فهي تلجأ إلى التقسيم مرّة بالتنجيم أو إلى وضع عناوين داخلية مرّة أخرى داخل القسم الواحد، وكأنها توزّع فعّاليات الحكاية ومتنه لإنتاج مبنى يعطي دليله إلى دال الشخصية الخاصة بهذا القسم، وأقصد الشخصية المحورية التي تخاطبها الساردة، وهي الغائبة المشار لها. وهذه القفزات تأتي كما قلنا في الزمن.. (ماضي- حاضر- ماضي- ماضي- ماضي حاضر. لذا تبثّ هذه الفعاليات الإنتاجية لتشكّل لوحة درامية فاعلة من خلال اللغة وتوزّعها على المكان- حي- مدينة ـ أماكن عبادة ـ أسواق – دول. وهذه تأتي من خلال المكان/ الزمان/ الفعل/ الصراع. ومن خلال تفاعل حركة للفاعل/ السارد/ وحركة المفعول/ الشخصية يعطي دور مفعول العنوان.

يوميات

إن اللعبة التدوينية وبنية الكتابة تنبني على أساس حركة الزمن لما هو مراقب من الخارج، حيث تبدأ بفعلٍ ماضٍ لكنه معني بالحاضر، أو جملة اسمية، فهي تشكّل حركة المتن على اعتبارات سردية مفادها الصراع الداخلي للشخصية المحورية، في هذا القسم أو ذاك الذي تتألف منها الحكاية والمتن الروائي ككل، ولهذا فإن عملية التقاطع ما بين افتتاح الجملة السردية ومفعولها الزمني يرتبط بما يأتي بعد الفعل من توصيف «إن رائحة اليود تداعب أنفها؛ فتطلق ضحكة عالية كضحكات المقاتلين فور عودتهم من معركة الانتصار، حاملين معهم الغنائم، مشتاقين لزوجة أو محظية يتمنىَّ كلٌّ منهم مضاجعتها بعد فترة عفة اضطرارية «. وهنا محاولة لاستدراج الزمن والحالة الداخلية والنفسية والحلم الزمني للحاضر، «فور عودتهم من معركة» وهو فعل ماضوي.. وهو الأمر الذي يرتبط بالكثير من جمل زمنية كهذه.

الصراع والفعل الدرامي

إن الفعل الدرامي حاضر في الرواية، ليس من خلال قوة الحدث، بل من خلال اللغة ذاتها، كون الصراع ذاته يعطي للغة قوة مسارها لتعوّض عن الفعل الدرامي ليكون كصراع تكويني مكاني زمني.. زوج ميت/ فرح زوجة.. مكان مقدس/ شخصية تاريخية.. حياة غائبة/ حضور مكاني. ولهذا فإن الوصف يكون قد أخذ حصّته الكبرى من مفاعيل اللغة وكأن الساردة / المنتجة معنية بتلك الجمل الموازية لفعل الصراع أو الفعل الدرامي، ولهذا فإن لعبتها التدوينية في هذا الجانب تنطلق عبر طريقتين:

الأولى: الغائب الذي تمضي نحوه اللعبة كلّها من أجل إيجاد تصوير واضح له، كونه فاعلا غائبا حاضرا مخاطبا. ومن خلال ضخ المعلومة التي تدور حول الفكرة فتلجأ إلى أسلوب الراوي الغائب، كما في أقسام منها الهاجس.. ابني دانيال.. مفتاح الفرج.

الثانية: الحاضر المتكلّم حيث تلجأ إلى جعل الروي بطريقة المتكلم من أجل إظهار الدواخل التي لا يمكن إظهارها عبر طريقة الغائب والتخلص من الراوي كلي العلم.

إن هاتين الطريقتين والتنقل بينهما وضخ كميات كبيرة من اللغة المميزة التي تخفي تحت ثوبها كل ما يمكن أن يقع في الاستسهال والإطناب والترويج والانتماء، فهي تلجأ في لعبة التدوين إلى تقسيم القسم إلى أجزاء لتحقيق عدّة أهداف:

الأول: تغيير دفّة الصراع وعدم إبقاء المتلقّي في حالة المساءلة والتوقّف عند هذه الجملة أو تلك.

الثاني: تغيير مفعول الصراع الدرامي وتوزيعه على عدّة شخصيات أو أمكنة في الحدث ذاته وليس من خارجه.

الثالث: منح الراوي/ الراوية قدرة على التقاط الأنفاس من كونه ساردا مباشرا إلى ساردٍ ضمني، والعكس صحيح.

جعله هذا الحدث ينقب في دفاتره القديمة، ففي وقت ما قام بتجارة المخدرات المصنعة بتوليفته، وتصديرها بطرقه الخاصة؛ التجارة الممنوعة تفتح آفاقا جديدة في شتى المجالات فهو لا يقلقه ذلك أبداً؛ فكلما أغُلق باب فتُحت عشرة أبواب، كما أن تعامله القديم مع قيادات مختلفة أصبحت بائنة- بعد 25 يناير/كانون الثاني 2011 وحتى بعد ذلك التاريخ .

لعبة الحوار وتناغم الحدث

إن اللعبة التدوينية في الرواية لا بد من توافر الحوار بين خيوطها الإنتاجية، ولهذا فإن هذا الحوار لم يكن متساوي الطول والوجود، وقد يراه المتلقّي وكأنه يدخل عنوةً مرة أو توجده المنتجة/ الساردة، حيث تريد ومتى تريد وأنى تشاء من الأمكنة والألسن، باعتبار أن الحوار هو صوت الشخصيات، والإنابة عن صوت الراوي. لكنه هنا كان يحمل الصفتين.. صفة الشخصية وصفة الراوي، فضلا عن دور المعلم الذي يضع روحه في هذا الجزء، أو ذاك ليبثّ أفكار الشخصية أو الساردة.

والحوار في الكثير من الأحيان يبقى ضمن مفعّل اللغة الشعرية السردية المنفلتة المتمرّدة وإعادته إلى واقعها. ولهذا فإن فعل الحوار يأخذ عدة منطلقات:

الأول: إنه يبقي المتن على مستوى اللغة العالية الشعرية.

الثاني: أنه يكسر رتابة الاستمرارية بالمتابعة ذاتها للمتلقي.

الثالث: أن اللغة المستخدمة تتوزّع على طريقتين:

الأولى: هي اللغة الشعرية في محاولة لمنح صورة الشخصية الثقافية.

الثانية: اللّغة العامية الدارجة وهو الحوار الأغلب الأعم، في محاولة لإقناع المتلقّي والقبول بالفكرة الكلية.

إن المنتجة لا تلجأ إلى الحوار إلّا حين تكون هناك حاجة لمعرفة، وحين تكون ماضية في لعبته الإخبارية التوصيفية التصويرية للوصول إلى الهدف القصدي وهي أنها قادرة على اللعب وإمساك الخيوط، فيكون الحوار قليلا، بل في بعض الأحيان تستعين بالشعر لتوثيق حالة ما، أو ربطها تاريخيا وإظهار ثقافة الشخصية مثلما تعطي دليلا عن لغتها الشعرية.

إن اللعب انبنت على قوة اللغة ومفعولها وتقسيم محتويات الرواية والتنقل بين الأزمان والأمكنة، فكانت فاعلية البناء ارتكزت على التحول من كون الرواية حكاية ثم فكرة، إلى فكرة ثم حكاية.

كاتب عراقي