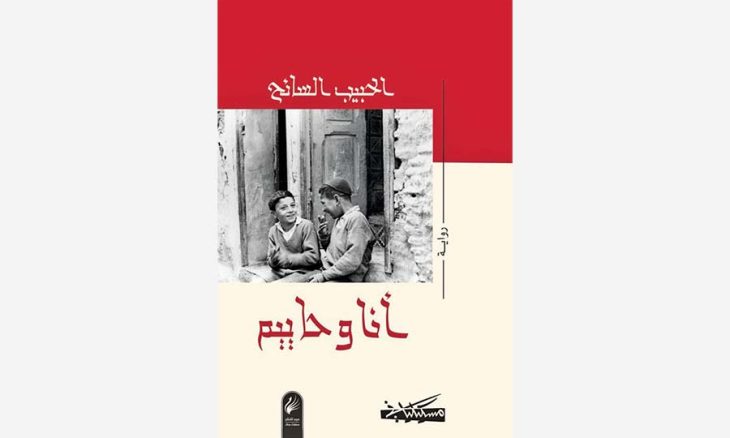

«أنا وحاييم»: قصة التعايش الموهوم في المجتمع الجزائري

2023-02-26

جمال حضري

رواية الحبيب السائح «أنا وحاييم» ليست الأولى التي تثير ثيمة اليهودي في المجتمع الجزائري، فقد سبقتها على الخصوص رواية لأمين الزاوي «آخر يهود تمنطيط=le dernier juif de tamentit» إضافة إلى عدد كبير من الروايات العربية التي تناولت الثيمة ذاتها، وأذكر بالذات تلك التي جعلت عناوينها صريحة في دلالتها على موضوعها مثل: «يهود الإسكندرية» لمصطفى نصر، «يوميات يهودي من دمشق» لإبراهيم الجبين، «مصابيح أورشليم» لعلي بدر، «ماذا عن السيدة اليهودية راحيل» لسليم بركات، «سيناجوج» لمأمون المغازي، «خان اليهود» لفاطمة نجار، «باب العمود» لنردين أبو نبعة، «آخر يهود الإسكندرية» لمعتز فتيحه، «حمّام اليهودي» لعلاء مشذوب، «اليهودي والفتاة العربية قصة الحب الخالدة» لعبد الوهاب آل مرعي، «أحببت يهودية» لوليد أسامة خليل. أما إذا أضفنا الروايات التي كانت عناوينها غير صريحة العناوين وتلك التي كان اليهودي فيها جزءا من وقائع الرواية وليس في الصميم منها، فلا شك أن العدد كبير للغاية حتى يصل الأمر إلى كونه ظاهرة جديدة وسمت الرواية العربية المعاصرة.

وإذا كان ما يجمع هذه الروايات هو دخول شخصية اليهودي، فردا أو جماعة، إلى الخطاب السردي العربي، فإن تنوعا كبيرا في زوايا التناول ميّز بعضها عن بعض، خاصة إذا ارتبطت بشكل مباشر بالصراع مع الصهيونية على أرض فلسطين..

لكن ما يلاحظ على روايات العشريتين الأوليين من القرن الحادي والعشرين منها، هو طرحها إشكالية العلاقة مع اليهودي في نطاق تشاكل (isotopie كما يسمّيه السيميائي الليتواني غريماس (A.J.Greimas)) جديد، هيمن على دلالتها وهو «التعايش» بعد أن كان التشاكل السابق هو الصراع غالبا (أدب المقاومة كما يسميه عادل الأسطة). وأكتفي بمفهوم التعايش حتى تبقى الدلالة الثقافية والفكرية هي الغالبة على الكلام، وإلا فإن المقابل السياسي ليس إلا مصطلح «التطبيع» كمرحلة تعيش آثارها القضية الفلسطينية بكل امتداداتها الثقيلة على مصيرها. فهل تنخرط رواية «أنا وحاييم» في رسم معالم التعايش الاجتماعي والثقافي الذين كانا.. (كانا قائمين في المجتمع الجزائري كما يفهم ضمنيا) ثم تعرضا للتخريب (كما يفهم صراحة هذه المرة) أم تسلك مسارا تطبيعيا على الصعيدين الثقافي والاجتماعي يسهّل هضم الوجود الصهيوني كمنجز سياسي يفرضه الواقع، في لبوس ناعم يتستّر على قضم الأرض وتزوير التاريخ؟

ميزة هذه الرواية إذا قيست بما ذكرنا من الروايات العربية التي تشاركها الثيمة، هي انفرادها بتناول علاقة حب، لكنها ليست العلاقة المعتادة بين عربي ويهودية التي أصبحت مسكوكة (stéréotype) في السرد العربي المعاصر، وزادتها قصة درويش مع صديقته اليهودية رسوخا، بل هي علاقة بين شابين مسلم ويهودي.

تنسج الرواية وقائعها انطلاقا من علاقة تبدو في غاية البراءة والنقاء، في عز التوتر والقمع الكولونيالي، بين طفلين جمعهما الجوار ثم صفوف الدراسة في مختلف أطوارها. ومن هذه العلاقة الحميمة تتدفق المعلومات عن وجود اجتماعي متشابك بين اليهود والمسلمين (كما كان الجزائريون يسمّون إبان الاحتلال تمييزا لهم عن المستوطنين=les colons) وكلّما تطوّر سرد الوقائع اتسعت دائرة الضوء التي تكشف أن اليهود لم يكونوا على موقف واحد كما كان يبدو للقارئ (وظيفة معرفية بتعبير جاكبسون) بل لهم آراء مختلفة (لتمرير التعايش المطلوب وظيفة إيحائية عند جاكبسون دائما): فبعضهم وطني حتى النخاع (مثل الصديق حاييم بنميمون) لا يرى وطنا غير الجزائر ولا تاريخا غير الذي عاشه فيها، بل يصل الولاء الوطني إلى الانخراط في الثورة المسلحة لإنهاء الاستعمار بعدما كان أغلب ناشطي هذا التيار «الوطني» (nationaliste) ينشط سياسيا ضد السياسة الاستعمارية (anticolonialisme). وهناك فئة ثانية وربما كانت الأغلبية، هي تلك التي ربطت مصيرها بمصير فرنسا الاستعمارية، وذلك تحديدا منذ قانون كريميو في 2 أكتوبر/تشرين الأول 1870 (loi cremieux) الذي منح حق الجنسية والمواطنة لليهود خاصة دون الجزائريين طبعا، وفي حينها تجنس 35 ألف يهودي بالجنسية الفرنسية وجاهر غالبيتهم بالولاء لفرنسا وشاركوها حملاتها لإخضاع الشعب الجزائري المقاوم، وقد تمثل سرديا في شخصية السارجان رفائيل والد كولدا التي أحبّها حاييم.

أما الفئة الثالثة الأخطر، التي تناولتها الرواية لماما وبشكل لا يعكس دورها المصيري في العلاقة بين الطرفين اليهودي والجزائري، فهم اليهود الذين تبنّوا أطروحات الصهيونية، وأعلنوا الولاء لها واستعدادهم ثم قيامهم بالهجرة للوطن الموعود المؤسس على حساب حقوق أصحاب الأرض الأصليين: مثّلت هذه الفئة كولدا رفائيل نفسها التي فضّلت الرحيل إلى فلسطين على البقاء مع حاييم في بلد سيستقل ويحكمه الأهالي «المتخلّفون» (الأنديجان /les indigenes).

حرصت الرواية في أكثر من منعطف سردي على توضيح مسألة الاختلاف في الجسم السياسي اليهودي، فكما مثّلت لليهود الوطنيين بشخصية حاييم في الطبقة المثقفة، وبوالدته «خالتي زهيرة» في المستوى الشعبي، فقد مثّلت الطرف المعادي للمسلمين بالفتاة اليهودية كولدا، وهو ما أدى إلى إغراق البعد السياسي والفكري لعلاقة اليهودي الصهيوني واليهودي غير الصهيوني، في نقاش باهت استنزفه البعد العاطفي بين الشاب حاييم والفتاة كولدا، ومن ثم جاء النقاش حولها متشنجا ومبتسرا، كما هي الحال عادة في الخصومات العاطفية، وبالتالي غير مقنع لمن لم ينسق وراء نعومة الحدث الذي أريد له ترسيخ موقع حاييم في وطنيّته وحسن نواياه تجاه «مواطنيه» غير اليهود. ركزت استراتيجية السرد في «أنا وحاييم» على إبراز اليهودي «الوطني» في وضعيتين متضادتين: الأولى وضعية صراعية (conflictuelle) محتدمة (لكنها عاطفية كما أسلفنا) مع موافق دينيا وهي (كولدا رفائيل) والثانية وضعية توافقية (concordante) حميمة مع مخالف دينيا هو (أرسلان حنيفي) (السارد ذاته) ومحصّلة هذا المخطط السردي هو تحييد (neutralisation) عامل الديانة (religiosité) تماما في رسم العلاقات بين ممثّلي (acteurs) الخطاب الروائي، ولا شك في أن هذا الظل الإيحائي يمثل الشرط المسكوت عنه لتحقيق «التعايش المطلوب» في مقابل نصب عامل آخر هو الشرط المفصح عنه بداية من عتبة النص (seuil textuel) البارزة في الإهداء: (إلى وليم سبورتيس william sportisse مواطني الذي عرفته في «جنان الزيتون le camp des oliviers») فنلاحظ بوضوح عامل المواطنة (citoyenneté) كأرضية تقوم عليها العلاقة بين الكاتب لحبيب السايح والمناضل الشيوعي من أصل يهودي وليم سبورتيس.

وبالعودة إلى المسار السردي الذي يجمع حاييم وكولدا، فإن علاقة الصراع تؤول إلى الفراق المحتوم، فراق يقوم على عامل المواطنة، حيث يؤمن حاييم بمواطنته مع الأهالي ويبني على أساسها حلم وطن مستقل عن فرنسا ويجد فيه التعايش المأمول والحياة المستقرة والآمنة، بينما ترى كولدا أن هذا التعايش مبني على مواطنة وهمية وخاسرة، فلا يمكن لبلد يحكمه الأهالي مستقبلا أن يوفّر الأمان لها ولطائفتها، ومن ثم تكون الهجرة إلى فلسطين، حيث تكون العلاقة على أساس الدين أضمن وأبقى وآمن. ولا يملك حاييم لإقناع كولدا غير الأماني والتطمينات، لكن السارد يغمز لقارئه من طرْف عين، أن البرهان أقوى متمثّلا في العلاقة المنسوجة بإحكام عبر خيوط السرد بينه وبين حاييم. لا تكتفي الرواية بمسار واحد للوقائع، بل هناك مسارات أخرى تتقاطع مع المسار الرئيسي، مسارات تكشف انخراط تيارات أخرى في العمل السياسي الوطني الذي سيتحول إلى عمل ثوري مسلح، ويسلّط الضوء بكثافة على أفراد من الحزب الشيوعي الجزائري (PCA) الذي انفصل عن الحزب الشيوعي الفرنسي في 1936 ، وتكاد بعض أسماء شخوص الرواية أن تتماهى مع أسماء تاريخية للحزب مثل (الصادق هجاس) الذي يوحي باسم المناضل الشيوعي المعروف الصادق هجرس، وسيمتدّ هذا المسار السردي، الذي يتابع المشاركة الفعّالة لهذا الحزب في مقارعة المستعمر جنبا إلى جنب مع بقية الوطنيين، إلى غاية نهاية الرواية، ليكون من أهم المعايير التي يحاكم بها السارد مآل الثورة ونظامها السياسي، الذي انفردت به جبهة التحرير مقصية «بغير حق» شركاءها عن المساهمة في رسم المستقبل، وهو المآل الذي يترجم انكسار صورة التعايش وسقوط الحلم. وهنا يتسع مفهوم التعايش ليقترب من مدلوله السياسي، بعدما كان مع مسار اليهودي حاييم، ذا بعد ثقافي واجتماعي، فالرواية تفصّل المجهود النضالي للتيار الشيوعي وقيادته للعمل الطلابي خاصة، حيث انخرط (أرسلان) في تفاصيله ويومياته أثناء الدراسة الجامعية في الجزائر العاصمة، كل هذا الثقل في الكم السردي غايته إبراز حجم الجحود الذي لحق بهؤلاء وهم يقعون ضحايا لسياسة مدبّرة بإحكام تنمّ عن سلوك عام تجاه كل المكونات المخالفة.

ولأن الرواية تثير كما كبيرا من الوقائع والأسماء، فقد كان ضروريا الاستعانة بمراجع تاريخية عديدة، خاصة الدوريات الشيوعية المحلية وصحف الناشطين المناهضين للكولونيالية، لتقدير حجم الوجود ضمن الكيانات الإعلامية والطلابية الجزائرية إبان الاحتلال، وبناء عليه فإن النص الروائي هذا يعيد سجالا تاريخيا بين مكوّنات الحركة الوطنية الجزائرية (MNA) وخلاصته أن التنوع الذي تعايش اجتماعيا ثم سياسيا وبعد ذلك ثوريا في نطاق جبهة التحرير الوطني (FLN) حيث كان تنظيم الجبهة جامعا غير مغلق، هذا التنوع كان أوّل ضحايا النظام السياسي الجديد، خاصة أن التغيير الحاصل في يونيو/حزيران 1965 بعد استبعاد أحمد بن بلة ومجيء هواري بومدين، تقرر فيه أو تمهيدا له تفكيك التنظيمات السياسية، وفي مقدّمها حرمان الشيوعيين من الممارسة السياسية، لأن الحزب كان قد حل من قبل الفرنسيين بعد إعلانه المشاركة في الثورة.

لدينا في الحقيقة سرديتان متوازيان: سردية النضال الشيوعي، وسردية العلاقة بين حاييم وأرسلان: سردية التاريخ وسردية التخييل، نص الذات (أنا وحاييم) ونص السياق (حكاية النضال الشيوعي): ومن ثم يرتسم مآل واحد، فما تعرّض له حاييم نفسه عشية الاستقلال من حرق لصيدليته وتعريض حياته لخطر مميت ومن بقي من أهل ملته والأوروبيين «الطيبين» هو الصورة الثانية لإقصاء مكوّن آخر ظلّ يجاهر بوطنيّته وانتمائه دون طائل. هذا المآل صيغ في الرواية تحت عنوان «يوم للخيبة .. يوم للرحيل»: خيبة آمال وانكسار طموحات، وعنهما تولّدت الذكريات الأليمة التي صاغها السارد في نصّ مذكرات تحمل عنوان: (أنا وحاييم).

لندع وقائع السرد ونغوص في الإشكالية التي أثارتها: هل كان التعايش واقعا تاريخيا؟ أم فرضية تبنتها الرواية؟ وإذا سلّمنا بوجود التعايش، فمن أخلّ به؟ هل هو الاحتلال الاستيطاني؟ أم الحركة الصهيونية؟ أم نظام الحزب الواحد؟ اكتفت الرواية بالصورة العاطفية الحميمة لعلاقة (حاييم) و(أرسلان) وغطّت على حقائق التاريخ وواقع العلاقات المتوترة غالبا بين اليهود كأقلية منتفعة بشكل استغلالي، وأكثرية ظلت عرضة لهذا التغول الاقتصادي خاصة، والذي يجعل اليهود ثغرة في جدار الأكثرية تجاه أي خطر. وكان في إمكان الرواية (أو الروائي) وهي تعتمد أسلوب استدعاء التاريخ بشكل لافت عبر الاستذكار (remémoration) أن تثير حادثة يهود تمنطيط في جنوب الجزائر عام (1490) التي أجلى فيها القاضي عبد الكريم المغيلي اليهود عن البلدة وحرّمها عليهم، أو أحداث قسنطينة (أغسطس/آب 1934) وهي ليست بعيدة تاريخيا عن زمن القصة (temps du récit كما يسمّيه جيرار جينيت) حيث حرّض البوليس الفرنسي بعض اليهود على الاعتداء على المسلمين ومسجدهم. خلاصة الأمر، أن الكثير من الوقائع التاريخية كانت كفيلة بنسف صورة التعايش المفترض وإن كان في بعض الفترات، فقد بقي في جوهره هشا سريع الالتهاب لأتفه الأسباب، ومؤقتا ومجيّرا لصالح الأقلية اليهودية كلّما أحست باختلال ميزان قوّتها، فمن المبالغة التباكي على ذهابه أو تضييعه. ولأن الأغلبية هي دائما التي تجنح إلى التصالح والمسامحة وغض الطرف، فإن السؤال عمّن يخرب التعايش جدير بالإجابة. فلا شك في أن حالة التعايش كما وصفنا تعرضت لضربة قاصمة على يد الإدارة الكولونيالية: من خلال قانون التجنيس سالف الذكر، الذي سمح لليهود بأخذ جنسية المستعمر ومن ثم الانخراط في الجيش والإدارة، وحينها ظهر الكثير من سلوكات الانتقام التي خفيت لزمن طويل بعد أن حسمت الطائفة اليهودية أمرها، وقررت أن تربط مصيرها بالمحتل. وفي مرحلة تالية، نشطت الحركة الصهيونية تحت الغطاء الاستعماري، ولم يجد اليهود أو جزء كبير منهم حائلا دون تغيير ولائهم نحو وطن بديل ومستحدث، بل ومغتصب من أصحابه الشرعيين، وكأن القابلية للتحول ونكث الولاء سجية وطبيعة تنتظر الظروف ليتم التعبير عنها بصور مختلفة تبعا لموقع اليهود ونفوذهم.

لم يبق إلا الشق الثالث من السؤال وهو دور النظام السياسي الجديد الذي وضعت الرواية على كاهله كل وزر الخلل الحاصل والتخريب في العلاقات بين مكونات الشعب حتى قال «أرسلان» في ثنايا النص: «إن الثورة فشلت في إيجاد التركيبة الاجتماعية» المأمولة، وهي خلاصة جاهزة مرتجلة تقفز على كل ما ذكرناه من وقائع وعوامل.

كاتب جزائري