سيمياء العدم: الإيقاع البصري ـ الشعري في منجز صلاح بوسريف

2023-02-13

عز الدين بوركة

تعدّ العلاقة بين الكلمة والصورة علاقةً جد معقدة، تقع في مفترق طرق بين التكامل والتجاور والتخاصم والتجاوز. هل الكلمة هي التي تكمّل الصورة، أم أن وظيفة هذه الأخيرة شرح وتوضيح الأولى؟ لا نطرح سؤالنا هذا ضمن سياق النقد أو الفن، بل داخل العالم الشعري.. المستند بالضرورة إلى اللغة واللعب اللغوي والاستعارات والمجازات والتشبيهات، وغيرها من التعابير التي تحتاجها الصور الشعرية لتظهر إلى الوجود. وكم من عمل شعري وضعنا أمام هذه الإشكالية الشعرية – البصرية، خاصة حينما يجتمع المتن اللغوي – المكتوب بالمتن اللغوي-البصري. أليست للصور لغتها الخاصة؟ إذ إننا بتنا نتحدث ـ اليوم- عن اللغة البصرية.

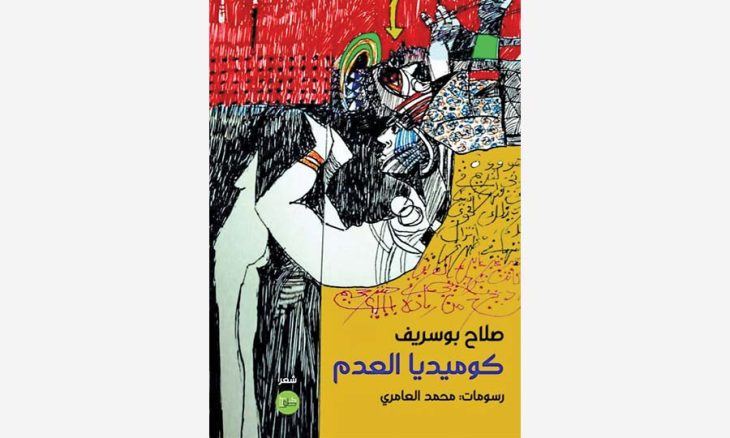

تأتي المجموعة الشعرية، النص الشعري المطول – المجزأ، «كوميديا العدم» للشاعر صلاح بوسريف، ضمن هذا السياق الإشكالي؛ ضامةً في طياتها رسومات الفنان الأردني محمد العامري، حيث نطل على «العدم» من نافذتين مختلفتين، الأولى من خطوط تتحول إلى كلمات والثانية من خطوط وظلال تصير صورا ورسومات. اعتمد العامري في تصاويره على صيغ من التبسيط الغرافيكي متلاعبا بالظلال والبياض، ملغيا كل الألوان لصالح السواد الطاغي؛ أليس العدم فارغا من كل شيء، إلا من تصوراتنا وتخيلاتنا لما سينبعث منه؟ وأليس الأسود هو «عدم» الألوان؟ واعتمد الفنان على الحبر الصيني لتشييد المشاهد، التي تأتي بوصفها نصوصا موازية وتناصات لا رسومات توضيحية.

تجعلنا المجموعة الشعرية، ننظر إلى سيمياء الكون، بتعبير يوري لوتمان، من منظور عمودي-أفقي، من الأعلى والأسفل، من الجحيم ومن العدم، من الوجود والأبدي! ذابتِ الأنحاء في بعضها /الجهات تداعتْ /لم أعرفْ في أيّ اتجاهٍ أسير /اختلّتْ وجهتي/لا /فرقَ عندي /بين /الصعود /وَ /النزول / أ /أنا /أمشي أم واقف، /الغابة، /خلفي أم أمامي؟

من منظور السيمياء الكونية، لا انفصال بين الذات والنص، كما لا انفصال بين الكائن والكون، بالتالي، لا انفصال بين الكون والنص المكتوب أو البصري، إنهما من نسيج (بدن) واحد، بتعبير ميرلو بونتي.. ما يقودنا إلى القول إن العدم/الجحيم والوجود/الأرض هما من المادة نفسها، إنهما امتداد للجسد.. وبالتالي، النظر إلى أحدهما يحتم النظر إلى الآخر. ما يجعلهما يندرجان ضمن الاثنانية واللاتناظر، وهي قوانين تضمن تماسك النسق السيميوطيقي للكون.. إلا أن لكل واحد منهما حدوده الخاصة، حدود برزخية، تفصل بين الأحياء والأموات، وأما عبورها فبتذكرة حلم واحدة، ذهاب بلا إياب.. غير أنها حدود تتيح الاتصال ولا تدعم الانفصال. كنتُ على أعتابِ الجحيمِ أرى كيْفَ النّجوم انخسفتْ، /ضوْؤُها تلاشى في الظلمة /الأرض شربتْ ريحها/غاضَ الماءُ / لا /تربةَ ترتَضيهِ /زهرة فقط، /كانتْ تُواري عطرها في ظلّها، /لا /شجرَ ظلّه استقام/العدم أرضٌ لا تُزهرُ فيه الأقمار.

لا يمكننا الحديث عن سيمياء الكون دونما وجود لفضاء يتقاسمه الكل، فضاء من اللاتجانس، حيث تحمي الحدود الأجزاء المتنوعة والمختلفة من الاختلاط، ولا تمنع العبور والتداخل أحيانا، وفيه نمتدح الحدود ونمقت الأسوار، أو بقول ريجيس دوبري «حينما نلغي الحدود، نقيم الجدران».. ليتحقق الاتصال بالانفصال، انفصال ما يفتأ يتمّ، «وما ذلك إلا لأنه ينطلق من نفي الحضور والتحقق النهائي. بهذا المعنى فإن جوهر الانفصال لا يكمن في الفصل والقطيعة، وإنما في لاتناهي الفصل ولا محدودية القطيعة». أمر شبيه باللامنتهيات الرياضية، أن تدرس اتصالاتها بدراسة محطات انفصالها، فهي متصلة رغم الانقطاعات.. وهو حال كل مختلف، فيه شيء من الآخر، أو كما هي الحال لدى موريس بلانشو «فالمتقابلان، بما أنهما ليسا إلا متقابلين ومتعارضين، فهما ما زالا قريبين من بعضهما أشد القرب». معنى هذا القول إنه لا إدراك للوجود دونما استيعاب للعدم، ولا معنى للهنا دونما للهناك، ولا وجود للشيء إلا بنقيضه، لا بد من العبور نحو الجحيم إذن، لبلوغ «النعيم»! ويلعب الحلم، الذي يوظفه بوسريف لصالح سفره في العدم/الجحيم دور برزخ العبور. مخالب العدم: /في الذُّبول المريب من الحلم، /غيماتٌ ظُلُماتها تولتْ/لا مسافة تفصل الأرض عن الماء/الأرضُ بدتْ عاريةً، لا يحجبُها إلهٌ.

يدعونا، إذن، الشاعر لتمعن الوجود من خلال بوابات العدم، ومن إدراك شقاء الأرض من خلال الخوض في تجربة الجحيم.. نوع من مرآة لا تعكس لكن تؤوّل، إذ إن كل ما هو موجود هو تأويل على تأويل، بالمعنى النيتشاوي. ولتحقيق رؤية الوجود من خلال العدم، عمد بوسريف، إلى تأثيث فضاءات نصه الشعري، عبر إخراج بصري يوظف بياض ومساحات الورقة لصالح المزيد من الإيقاع المتداخل مع الإيقاعات الداخلية: أي بنية النص، والإيقاعات الخارجية: أي الحركية والمرئية.. إذ لم يعد النص الشعري، اليوم، سماعيا داخليا بشكلي كلي، فهو يرتهن إلى حركية كتابية توظف لصالحها كل ما يدعم إيقاعاته المتنوعة. وتكمن هذه الحركية أيضا، في كون الحدود في حركة رغم ثباتها، لتصير برزخا بهذا المعنى، وهي تحوي نوافذ وأبواباً، تفتح وتغلق، عكس الجدران والأسوار، التي الغرض منها الحماية والانغلاق. فلا انفتاح دون حدود. يتضح الأمر جليا حينما ننظر إلى ذواتنا بوصفها جزرا متصلة اجتماعيا وثقافيا ومنفصلة جسمانيا وبدنيا.

أبواب الجنة واحدٌ/وأبواب البرزخ كثيرة/لا /باب للجحيمِ/كلّ الأبواب جحيم.

يخترق الشاعر إذن الأسوار ويحطم الجدران، وهو يسبح في عوالم الـ»هناك» البعيد القريب، متتبعا خطى العابرين إلى الجحيم، يرسم معالم الهول والدمار ويلتقط أصوات الموتى التي تقوده إلى معابر الخروج من المتاهة السرمدية، حيث يصير «أول النهر آاااخرهُ». ولأن لكلّ رحلة لا بد لها من بوصلة وخريطة تشيران إلى الطريق التي على الملاح أن يتبعها للخروج سالما من الماء، فكم هو عامر هذا الأثر الشعري بتناصات الماء: لم يخفْ عليّ من الغرق /زجّ بي /في ما أنا فيه من غرق، /قال لي:/أن تكون أو لا تكون. ولأن «فكرة الجحيم قديمة، اكتشفها ملاّحٌ سفينته جنحت سهوا نحو شاطئ مجهول» [كما يقول الشاعر]، تعمل رسومات محمد العامري عمل البوصلة والخريطة، للنفاذ من العدم والمجهول. تتكامل أحبار العامري مع كلمات بوسريف لترسمان نصيْن متوازيين منفصلين ومتصلين في الآن نفسه، يُقرأ كل واحد منهما على حدة، غير أن صورة الجحيم والخلاص المنشود في النص لا يتأتى بعزلهما عن بعضهما. إذ في «كوميديا العدم» ينمحي الفرق بين القراءة والنظر.. فالمتن البصري يعدّ تأويلا وتناصا وتتمة بصرية لا بد منها للنص مكتوب، لا صورا توضيحية له.. ولا يحضر أحدهما بوصفه ‹إكفارسيس ekpharsis› (الشرح والتوضيح) للآخر. لتتحقق في هذا المنجز مقولة سيمونيدس الكيوسي: «إن الشعر صورة ناطقة، وأن الرسم شعر صامت»..

ويتجلى التناص، أيضا، جليا، في المجموعة الشعرية، سواء بين الشعري-الشعري أو البصري-البصري أو الشعري-البصري.. إذ في الأول تتقاطع شذرات من المتن الشعري، مع أشعار وأقوال لمتصوفة أو شعراء سابقين وأقدمين، هو ما يعدّ نوعا من الصدى والاستحضار الروحاني لهم، أو من خلال تقاطعات إيقاعية مع النصوص المقدسة.. وفي المستوى البصري – البصري، يتناص العامري مع مجموعة من الفنانين، تبعا لما يستوجبه البناء الخرائطي للمتن التشكيلي، تارة مع كليمت (لننظر للوحة الغلاف) وتارة مع سيدات بيكاسو وتارة مع أجساد إغون شيل أو أبدان نساء لوسيان فرويد، أو عجائز غويا، إلخ؛ كل ذلك خدمة للحالة السيكولوجية والذهنية التي تفرضها محطات الجحيم/العدم المتعددة. أما بخصوص المستوى الشعري- البصري، فالتناص هنا يغدو تأويلا، حيث يستحيل أن نعرف أيهما النص الأصلي، هل الشعري أسبق من المرسوم أم العكس؟ بالإضافة إلى أن المجموعة الشعرية وعنوانها هما تناص شعري بديع مع «الكوميديا الإلهية» لدانتي و»رسالة الغفران» للمعري، غير أن بوسريف يعيد كتابة وتأويل جحيمه/حلمه متبعا مقولة الفنان الشهير فان غوخ: «يحدثُ أن أحلمَ باللوحةِ، ثم يحدثُ أن أرسم حُلمي». وهنا يرسم بوسريف حلمه/جحيمه شعراً. ومن ثم فإن العلاقة، في هذه المجموعة الشعرية، بين الشعري والبصري تقودنا إلى الاستعانة بلفظ رولان بارت القائل بـ»المناوبة relais» حيث يوجد النص اللغوي والبصري في علاقة تكاملية تكميلية، وذلك في سياق تضميني، بالمعنى البارتي، أي إيحائي لا مباشر.. مما يجعل الرسومات تغتني باستعارات الملفوظ، الذي بدوره تكتمل صوره الشعرية عبر النظر إلى المتن المرسوم. إنهما بتعبير آخر، نافذتان تطل الواحدة فيهما على الأخرى، فينعدم الفرق الموجود بين النظر والقراءة، لصالح نص واحد شعريّ- بصري، فيه يتداخل الفضاء الأدبي مع الفضاء التشكيلي، حيث تفتح حدود كل واحد منهما أبوابها لاستقبال الآخر. ليغدو بالتالي، النص مكتوبا/مرسوما بيدين، يدٌ تحوّل الخطوط إلى كلمات ويد تحوّلها إلى رسومات. ويقودنا الانسجام والاندماج بين الشعري والتشكيلي في هذه المجموعة الشعرية، إلى النظر للنص من حيث إنه شعر- لوحة poème-toile ولوحة – شعر toile-poème.

لم يأتِ هذا الاشتغال على المتن البصري، من عدم، فصلاح بوسريف سبق أن صرح في أحد حواراته قائلا: «الألوان هي ما أخذني قبل الشِّعْر، لذلك، وإلى اليوم، ما تزال عيني تعمل دون هدنة، في تأمل العمارة والطبيعة والأشياء بكل تفاصيلها». لهذا كثيرا ما يعمل الشاعر على هندسة معمار نصه، كما يعمل الفنان التشكيلي على بناء لوحته أو نحت منحوتته أو تركيب منشأته الفنية.. كل ذلك خدمة للإيقاع البصري للنص. وفي «كوميديا العدم» نلحظ الاعتناء الذي أولاه بوسريف لفضاءات نصه الشعري. يقسم النص إلى فقرات متوازية أو متمايلة الأسطر أو منثورة أفقيا تليها مقاطع عمودية تتوسط فضاء الصفحة، تاركا مجالات أرحب للبياض الذي يريح العين، بعد طول سفر في الـ»هناك» البعيد القريب. أو يعمد إلى تجزيء النص إلى مساحتين يحد بينهما خط أفقي يشكل خط تلاشٍ للمنظور الشعري، إن صح تعبيرنا هذا. مبدعا بذلك سيمياء للعدم، ومشيدا نصا معماريا، إذ ليس الغرض من الشعر ـ حسب جيرار جينيت- هو النص في حد ذاته، لكن المعمار- النصي، أي مجموعة الفئات العامة أو المتعالية -أنواع الخطاب، وأنماط النطق، والأنواع الأدبية، إلخ – التي ينتمي إليها كل نص مفرد. فالشاعر هنا يبني ويشيّد نصه عبر خلفيات متعددة ومتنوعة.. ما يجعل نصه نصا معماريا غنيا، ويضع القارئ إزاء نص شعري معاصر، عامر بالصور الشعرية غير المكرسة، مكثّفا دلالاته ومختزلا الجمل لصالح الدهشة واللامتوقع. هناااا، /في البرزخ، /وجد النجوم، /صوتُ الله تعثَّرَ في حلقه/حتى رسائله لم تعدْ يكتبها بنفْس نشوة الرّسم.

إلى جانب هذا البناء المعماري الهندسي الشعري، يضج النص بمعجم بصري تشكيلي وفنيّ، يرسم من خلاله الشاعر معالم العالم الذي يجول فيه، ويوضح عبره تفاصل الشخوص، كأني به يُضيء بالألوان ظلمة العدم ويُسمعنا موسيقى الجحيم. لم يخلطِ الألوانَ، /كان يخلقها، / مثلما كانتِ الحقول في عينيه تخلق مساءاتها، /الشفق في عُرْفِه قرض ملحٍ ذاب في بلَلِ السّحاب. في النَّزْعِ الأخير من نومي، /سمعتُ كلّ الألوان، /رأيت كل الأصواتِ. موسيقاااا من بعيدٍ تأتي، مجازاتها تشبه لغةً تولَدُ من العشبِ.

أخيرا، استطاع محمد العامري أن يؤول النص الشعري في هذه المجموعة الشعرية، ليجعلنا نتبع ما تقوله اللوحات الحبرية، حتى نعبر العدم الذي يعدّ «الحياة نفسها» وننجو منه بالأبدية عبر الإقامة فيها.. مُظهرا شخوص الجحيم، أناس منا وغُرباء عنا، في حالات التيه والمعاناة والتكوّر على الذات، عراة حفاة، نكاد نسمع أصواتهم المختنقة والمتلاشية في الظلمة، فالعدم لا يليق بها.

كاتب وباحث مغربي