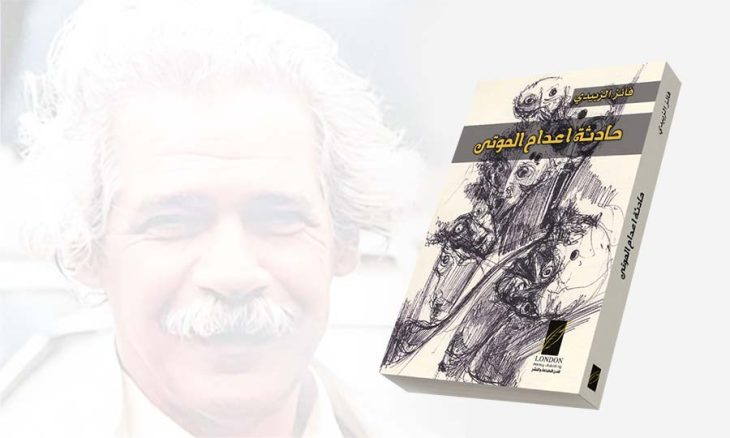

«حادثة إعدام الموتى» للعراقي فائز الزبيدي: ضجيج الصمت المنتقم

2023-01-26

جمال العتّابي

كانت «جذور الحجارة» آخر مجموعة قصص صدرت عام 1991 للكاتب والشاعر فائز الزبيدي، بعد روايتي «الذاكرة والغضب»1986» و»السدرة تزهر مرتين» 1986، وصدر له ديوان شعر «أغنية السلام» 1958، بين عامي1991 و2022 مسافة ثلاثين عاماً انقطع فيها عن النشر، لكنه لم ينقطع عن الكتابة، وهي في حسابات المبدعين مدة ليس قليلة، لا على الكاتب نفسه حسب، إنما على قرائه ومتابعيه، وما صدر له مؤخراً عام 2022، هو مشروع تبناه نجله يمام بعد رحيل والده عام 2019، بالاتفاق مع دار (لندن) للطباعة والنشر.

بعض نصوص هذا الكتاب «حادثة إعدام الموتى» يقول يمام: مؤرخة بين مطلع التسعينيات وأواخرها، قضى فائز ما يقارب عشر سنوات يبحث عن الجنس الأدبي المناسب، ما بين النثر والشعر والمسرح، ما بين العربية الفصحى والعامية العراقية، ما بين الماضي والمستقبل، هذه السنوات العشر التي قضاها الزبيدي في البحث، والتمرن على إتقان لعبة التعليق بالصمت لأننا أمة لا نعيش الحاضر. أتقن فائز لعبة الصمت، أتقنها تماماً، فانتهت اللعبة وبقي الصمت. منذ واجه سياط جلاديه في معتقل (بيت آمر الحامية في الناصرية) عام 1963، ومنذ أن (شدّه) أحد مجرمي الحرب ( ط – ش) من قادة العسكر، إلى سبطانة المدفع وظل يرمي (الأعداء) في ما يعرف بحرب الشمال، وسط تعالي ضحكات العسكر الهستيرية. كان يرفض ويضحك السجان من وهمه ويركله، كان يتنفس ناراً تجتاح أوردته، كنت أتمنى، يقول الزبيدي أن يمد الجلاد حباله حولي ويشنقني. وهكذا تتصدر الكتاب لقطة تتأكد فيها براعة الاستهلال من دفاتر المؤلف تقول: كي لا يجد الأنذال المعاصرون أداة لتبرير القتل.

في النص اختزال يحمل تساؤلات الإنسان حيثما يكون عما يصنع الطاغوت في الوطن، بمقدمات وفصول مسرحية بهدف البحث الفني في مفهوم البطولة كقيمة إنسانية، هو المحور الأساس في هذا العمل، ما يتطلب الابتعاد عن التفسير التاريخي، أو الديني لمضمونه، لذا يصفه الشاعر صلاح نيازي في مقدمته المكثفة للكتاب: إن مسرحية «حادث إعدام الموتى» منعطف في تاريخ المسرح العراقي نهجاً وفناً ومعالجةً.

شخوص (الداعية) أول فصل للمسرحية هم: المرتاب، المستريب، اللامبالي، المدقق، الجندي يمكن أن يكون هناك أكثر من جندي، أصوات، العسكريون، يواجهنا الكاتب بصدمة البداية على لسان المرتاب: في القضية كلها أمر غامض، كل هذا الجيش لذلك الحطام الذي يسمونه الداعية! كهل متيبس.. يكاد يكون دون عظام، يلقي نفسه من فوق حطام دار، ثم لا تكاد تجد منه شيئاً، هشاشة لا تصدق أمحت ملامحه والمسافة أقل من قامة رجل مضاعفة، كل هذا الجيش لمطاردة مخلوق مثل هذا! يقول المستريب: أمر غامض لا ريب يروي جنودي مئة قصة عنه، يتدخل اللامبالي: يقال إنها جثة رجل آخر، والداعية أفلت ربما، فلا يبدو على هذا أنه سقط الآن.

في الفصول: الضابط والجثة، يزيد، القيامة، يوم عاد الجنود. لغة وحوارات تكاد أن تكون شعراً، وفي هذا الشعر تتوالى المعاني الغريبة والصور غير المألوفة، والكثير منها يقع من القارئ موقع الغرابة والإنكار، وبلغت موهبة الزبيدي مداها، فالمشاهد المسرحية لوحات فنية يشترك فيها اللون والضوء والرسم في إعطائها قوة درامية بالغة التأثير لدى المتلقي. وتمكنه من تطويع هذا الفن لأغراضه في خلق شخصيات معينة، شخصيات نافرة شديدة الحنين إلى عالم النقاء والبراءة والحق والخير، مسلطة السخط على أوضاع الواقع الحالي القائمة على البطش والرذيلة. كان الزبيدي يختزن ذكرياته المريرة، ويشقى بها، لكنه يعتصرها مادة لفنه، كان يعيش هذه الذكريات إلى الحد الذي تصبح فيه الذكرى هي الحياة الحقة، وتصبح الحياة الواقعة ظلاً أو خيالاً، كانت الذكريات تسكنه، كما تسكن الأرواح بيتاً مهجوراً، لذا أصبح الماضي بالنسبة له شيئاً مهماً، تشكلت به عواطفه، حقائق مجسدة موجودة دائماً في نفسه، أصبحت شخوصاً درامية تعيش داخل فكره وقلبه.

في فصل (القيامة1) يتساءل المؤلف: هل في إمكان الناس جمع مادة ذاكرتهم في فوضى ما هو يومي، كي يستعيدوا سمات ما هو منطمس من أحداث وشخصيات؟ يكشف النص على شكل مونولوجات طويلة تحاور الصمت، فهل هو صمت الاحتجاج؟ هل هو صمت متربص بالتزوير؟ أم صمت التأمل وتجميع الإرادة؟ من الصعب القول إن الزبيدي اختار الكتابة المسرحية كملجأ أو صحراء يلجأ إليها من الناس، عكس ذلك صحيح،

إذ جاءت محاولته هذه، لا ليبتعد عن الحياة، بل لينغمس فيها من خلال مسرح فسيح، والحياة كأنها مأساة، محاولاً أن يخلق شكلاً درامياً جديداً (المأساة الميتافيزيقية) وهي مأساة مركّزة عميقة تعالج القضايا التي تثقل ضمير الإنسان. في أكثر الحوارات تبدو المسرحية وكأنها عودة إلى أدب اللامعقول بمعناه الواسع، العالم لا معقول وكذلك الإنسان، أما بمعناه الضيق، لا يعني العالم ولا الإنسان، إنما يعني الصلة بينهما، وهي صلة مواجهة، صدام الوعي الإنساني بالحائط الذي يضيق الخناق عليه، واللامعقول ينتج عن صدام الوعي نفسه، ذلك الصدام الذي يجعل الوعي يستكشف فناء رغباته. ويعد نقطة بدء لجدل داخلي يؤدي إلى الدفاع عن القيم الإيجابية للإنسان ومصيره، فأطلق العنان لمخيلته، وترك نفسه على سجيتها، كي يتحدث أكثر عن قيمتين، كل منهما مرتبطة بالأخرى، السعادة والعدل.

ها هو السر في ان الكاتب يمضي في تفحص عوالم الموتى على لسان شخصية الضابط في فصل (القيامة): إنكم لا تعرفون ضجيج الموتى، ضجيج الصمت المنتقم، يحيط بي كل تلك الحقب، كما يحيط فضاء الله بالأشياء، لا ادري من أوهم كل أولئك الموتى أنني أنا، وحدي، الذي أوقع بهم كل ذلك القتل، كل ذلك السبي والدمار؟ فكرت، تأملت وفكرت، اكتشفت، أنها هي ذاكرة الإنسان الملول، أخيراً ضج الموتى وأشارت أكفهم الصفراء إليّ: عليكم به، خذوه، إنه هو.

كاتب عراقي