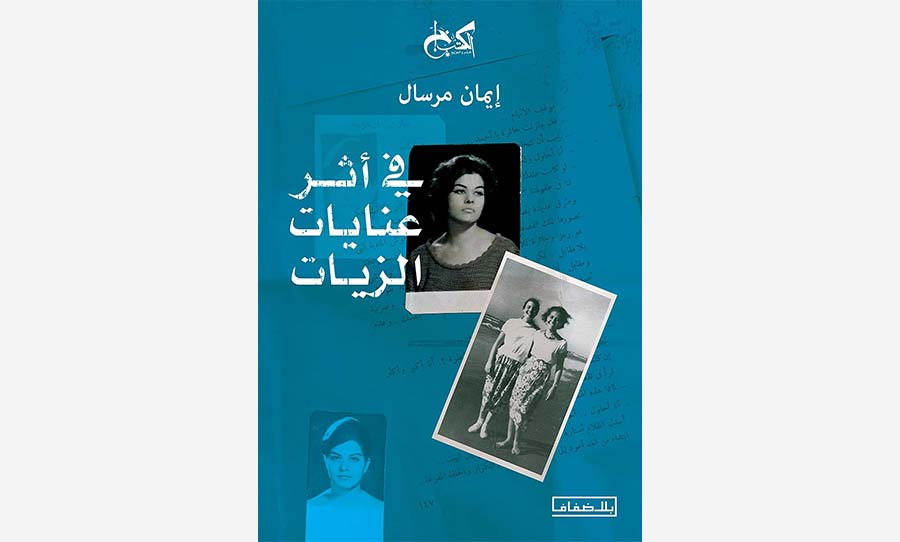

«في أثر عنايات الزيات»: إيمان مرسال تتقصّى أرشيف كاتبة منتحرة

2023-01-06

عبداللطيف الوراري

أرشيف امرأة

عنايات الزيات، يكاد يكون هذا الاسم عند كثيرين منا مجهولا، قبل أن نقرأ كتاب إيمان مرسال عنها: «في أثر عنايات الزيات» (الكتب خان ـ 2019)؛ لهذا يأخذ الكتاب صفة البحث الائتماني على أرشيف شخصي لكاتبة موهوبة انتحرت في ميعة الشباب، وعلى ردّ الاعتبار لها من خلال فهم وتأويل ما وقع، وتقريب القارئ من مجرياته السياسية والسوسيوثقافية، فيما هذا البحث يستقصي مجموع الخطابات المعلنة والمضمرة التي أثرت عن العبور القصير والهامس لهذه الكاتبة (1937- 1963) عبر العودة إلى مظانّ ذلك الأرشيف المطمور والمتوزّع بين ما هو شخصي (رواية «الحب والصمت» يوميات، صور، نصوص ولوحات..) وعائلي (لقاءات واتصالات مع أفراد الأسرة ومحيطها القريب) وعام (حوارات ومقالات صحافية، خرائط وأمكنة، وثائق، أفلام، قوانين..) وإعادة بنائه بعد أن تعرض لعمليات طمس وإخفاء وتحريف متتالية. فلم يكن قصد مؤلفة الكتاب أن تعرض نهج سيرة عنايات الزيات في صفحاته، أو أن تقدم مسودة لحياتها، أو تتكلم باسمها، وإلا ساهمت بدورها في تدمير ما بقي من الأرشيف، في هوامش نجت من سيطرة المؤسسات والأسرة والأصدقاء: «كان عليَّ أن أتتبع آثارها في الـ»هُنالِك» في جغرافيا دارسة عاشت وماتت فيها، في الأحلام والصداقة والحب والاكتئاب والموت. لقد بدتْ لي قصص كل من تقاطعت حياته مع حياتها، وكأنها جزء من قصتها. أردتُ أن أعرفهم واحدا واحدا لأنهم مروا بحياتها».

تحاول المؤلفة أن ترسم شجرة نسبٍ أدبية لكاتبة مجهولة، أو حُكم عليها أن تظلّ في حيز النسيان، مستعينةً بقراءتها لتصور ميشيل فوكو عن «الأرشيف» كما ظهر في كتابه «حفريات المعرفة» (1969) ثم تبلور ضمن كتابات التفكيك وسرديات ما بعد الحداثة مع جاك دريدا وبول ريكور على سبيل التمثيل. فالأرشيف يتجاوز المعنى الذي أُعطي له، أي باعتباره مجموع النصوص التي حافظت عليها ثقافة ما كوثائق رسمية تدلّ على ماضيها الخاص، أو المؤسسات التي تعمل في مجتمع ما على صون خطاباته وحفظها واللجوء إليها عند الحاجة. كما أنه لم يعد يخصّ عمل الأرشيفيين والمؤرخين، بل صار يتمدد في نواحٍ عديدة تخص الثقافة مثل الأدب، وعلم النفس، والسينما، والإشهار، والصحافة، والأفلام الوثائقية، والإنترنت وغيرها. فالأرشيف ـ في نظر ميشيل فوكو- قانون ما يمكن أن يُقال، وما يجعل كل ما قيل لا يتكدس في صورة ركام لا شكل له، ولا ينخرط في سيرورة خطية متعاقبة لا انقطاع فيها، ولا يتوارى لمجرد حدوث صدفة خارجية، بل يتجمع في أشكال متمايزة ويرتبط وفق علاقات مختلفة تميز مستوى الخطاب وتنتمي إليه، وبالتالي يسمح أثناء التحليل بأن يفرز، بوعي أو دون وعي، ليس ما يمكن الاحتفاظ به، بل ما يمكن استبعاده كذلك، في سياق بناء وتشييد ذاكرة إنسان ما تعرضت للتحريف أو التلف.

تنكبّ إيمان مرسال، رغم ندرة الوثائق وتبعثرها، على تتبع واستقصاء «أرشيف» عنايات الزيات بصعوبة وصبر، الذي يتمدد على فترة زمنية ليس قصيرة، ويتراءى في صورة متقطعة ومجزأة وغامضة ليس فقط بسبب بعد المسافة التي تفصلها عنه، بل كذلك لطبيعة تلك الفترة الانتقالية التي انعكست عليه دعاواها الصارخة بالتغيير، وكان ضحية تأويلات متضاربة من جهات قريبة وبعيدة. ولهذا عمدت من أجل رأب صدع الأرشيف، وإعادة بناء ما انثلم منه، وتحبيك علاقات خطابه ضمن سيرورة قرائية جديدة، إلى سرد متنوع يمزج بين الاستقصاء والنقد والتقنيات الروائية والحكي الذاتي بحثا عن حقيقة «غارقة» في نوستالجيا بالأبيض والأسود: وظلّ السؤال التالي: لماذا انتحرت عنايات الزيات؟ بمثابة هاجس ضمير مُلحّ لإبراء ساحة ذوات هشّة في ذمة التاريخ، وأحيانًا شكل تهديدٍ مُبطّنٍ يواجهها بشكل مستمر.

الحب والصمت

ترجع إيمان مرسال إلى رواية عنايات الزيات «الحب والصمت» التي أنهتها في أواخر عام 1961 لكن لم تصدر إلا بعد انتحارها بأربعة أعوام؛ أي في عام 1967، فعلى الأقل تمثل خطاب عزاء وسط الصمت المريب الذي جثم على حياة الكاتبة وموتها؛ إذ تنطوي على بعض الأسرار التي يمكن أن تملأ ثغرات ما ضاع من خطاب الأرشيف الشخصي، وأن تسدّ مسد تأويلات متضاربة عملت على تبديد الصوت ونفيه، وبالتالي تقود هذه الرواية إلى فهم وتأويل شيفرات مقاطع خطابها السيرذاتي اللامفكر فيه، خصوصا إذا نظرنا إلى الرواية في تلك الحقبة من تطور النوع الأدبي، بوصفه كتابة ذاتية كانت تقدم نص المرأة وتمثيله المرجعي على قواعد المعمار النوعي. فالرواية تستغرقها تأملات داخلية بما تنطوي عليه من اكتئاب وشعور بالضياع والفقد، وتساؤلات عن معنى الحياة في مواجهة الموت؛ بسبب غياب هشام أخ البطلة نجلاء، الذي يُشيع في أجواء النص «سردا رثائيّا» إلا أنها استطاعت أن تتجاوز هذه الوضعية «الحدادية» بعدما قررت الخروج إلى العمل، وأصبح وعيها ـ بتأثيرٍ من الكاتب الثوري أحمد الذي تعرفت عليه- بالوضع السياسي العام يتنامى تدريجيّا، فأخذت تتبنى آراء عن الاستعمار والفقر المجتمعي وفساد الملك وجشع الأسرة البورجوازية التي تنتمي إليها. لكن سرعان ما وجدت نفسها تتحمل قدرها التراجيدي لوحدها في غياب أحمد، ودخلت كلية الفنون من أجل أن ترسم وأن يكون لوجودها معنى.

يظهر أن البطلة نجلاء تشبه عنايات، أو بالأحرى ثمة علاقة بين الأنا النصي وذات المؤلفة؛ فهو يلتقي معها في جوانب تخصُّ المحتوى النفسي، والرغبة في التحرر من القيود والإكراهات الاجتماعية، ويفترق عنها في أنّه جعل من ذلك إمكانا للغة في تخييل الذات وبحث هويتها وإطلاق وعيها بما تحلم به وتنشدُّ إليه خارج ما هو مرجعي أو محاكاتي، أي متخيل وحالم: «إني أنشد آفاقا جديدة. أريد انتزاع نفسي اللاصقة من صمغ البيئة والخروج بها إلى دنيا أوسع وأكبر.. أريد لقدمي أن تعرف أرضا مختلفة عن بيتي.. يا غد.. أعطني بساط الرحيل لأطير إلى عوالم أخرى فأنا أحب المجهول». ولهذا ليس ثمة تطابق بين الذي يتلفظ داخل النص والمؤلفة، التي تتوارى وتعهد له ـ مع ذلك – بالتعبير عن الحاضر لصالح الحقيقة وعتمتها الداخلية. لكن في هذا المستوى من التلفظ، وبالنظر إلى طبيعة الأهواء التي تسعى إلى وصفها وتظهيرها، كان من الصعب في أحيان كثيرة أن تتجاوز اللغة ما هو مقرر سلفا، وضاغط على الذات بشكل ملح، إلى درجة أنها تستغرق نفسها في نموذج وصفي ونوستالجي شاحب، وتتماهى مع المرآة في منظور الذات الفردية، بما هي ذات سجينة نفسها، ومكتئبة ومعطلة. وقد داخَل اللغة سمت الاضطراب في ذروة العمل تحديدا، وبدا أن ذات المؤلفة غلّبت المرجع على المتخيل، وعجزت في أن تراقب ذلك التشابه بينها وبين نجلاء نصّيا حتى لا يكون ممكنا، لكن يظهر أن «وحش الاكتئاب» ابتلعهما معا.

وبتأثيرٍ من هذا الاستدخال النفساني، وبدلاً من تثمين صوت الأنا الفردي الهامس الذي «يتأمل شارعا خاليا وموحشا من خلف نافذة غرفتها» وإطلاق ممكناته في أفق النص، سيضطرب هذا الصوت ويحل محلّه «صوت جماعي» يهلل بقيام ثورة يوليو/تموز 1952، لتنتهي الرواية بحل مفروض من الخارج على غرار نهايات الروايات التي كُتبت بعد هذه الثورة، ويُبتلى المتخيل بإكراه خارج نصي وسلطة قاهرة، على افتراض أن هذه الرواية ـ كما يقول أحد الشهود- انتهت بموت أحمد، وليس بقيام ثورة ومسيرة دبابات. فلم تكن هذه النهاية خادعة للنص في صميم سداه، بل كانت كذلك نهاية فاجعة للمؤلفة نفسها؛ نهاية مأساوية يمكن من الآن أن تدخل بقوة في إعادة تأويل النص، وتصير جزءا لا يتجزأ منه، بعد أن رفضت الدار القومية ـ إحدى ثمار ثورة يوليو الثقافية – نشر روايتها أو تحقيق وعدها بـ»فجر جديد» يلوح في حياتها.

«مسؤولية» المؤسسة

لم تتوقف إيمان مرسال عند «أرشيف» الرواية لفهم ما جرى وتأويله، بل رجعت إلى ما كتب عن «مسؤولي» الثقافة المباشرين وذوي الحظوة و»النجومية» الأولى، الذين عرضت عنايات الزيات روايتها عليهم لإبداء الرأي فيها ومساعدتها من أجل نشرها، لكن قابلوها بالتماطل والرفض، من أمثال مصطفى محمود ومنصور أنيس ويوسف السباعي، قبل أن يكتبوا عن الرواية بعد صدورها في عام 1967 ويستعرضوا بعض حيثياتها ومعلومات عن صاحبتها، التي انتحرت، وبدا كأن كل واحد من موقعه يسعى بشكل مثير للشفقة إلى ردّ التهمة عنه، وتبرئة ساحة ذمته من دمها المراق. ترجع إلى تأويل اللغة التي كتبوا بها (مقدمة مصطفى محمود للرواية، مقالات منصور أنيس، أقوال يوسف السباعي..) بقدر ما تريد أن تكشف قناعات هؤلاء الكتاب وأقنعتهم، أو «كُهّان الأدب» بتعبيرها.

فقد ظلت الكاتبة عنايات الزيات خارج الاعتراف الرسمي، وخارج تاريخ كتابة المرأة التي غادرت الرقة والعذوبة إلى «أدب الأظافر الطويلة» نظير ما حظيت به ـ مثلاً- لطيفة الزيات من خلال روايتها «الباب المفتوح» (1960) المدعومة أيديولوجيّا، كما أن صوتها المجهول والغامض ظل خارج «الأثر الحاسم» الذي يتحدث إلى جماهير، إذا لم يكن الجميع قد انفضّ في 1967 عام الهزيمة لتتشكل بعدها لحظة سردية مختلفة. وحتى رأي محمود أمين العالم الذي تتبناه إيمان مرسال بتأثير من انتمائها لليسار المصري، يرجع انتحار عنايات إلى كفرها بالنضال من أجل الحرية التي تحتاج من أجل توسيع مجالها إلى الجماعة، لكنه لم يفسر أبعاد الشروط الخاصة، أو «العقبات الجزئية التي صادفتها» بتعبيره، والتي امتحنتها في غياب المؤسسة وعدالة مجالها الإنساني (القضاء، الصحافة، الوسط الثقافي..) وبالتالي عمِيَ عن تحليل الوجود الفردي للكاتبة ضمن شرطه «الجندري» ووعيه الحادّ بالعالم خارج التفسير الأيديولوجي الذي يدّعي أن مشروع الجماعة (الانتماء الحزبي، للولاء للأيديولوجيا) يمكن أن يحمي من الانتحار، فيما كانت هي وحيدة تعاني تمزُّقها بين متابعة قضايا الطلاق وحضانة ابنها، و»وحشة» الكتابة التي أرادت أن تجعلها خلاصها المنشود للبحث عن المعنى. ولهذا، ظلّ الظلم يلحق بها في صمتها الأبدي حتى بعد ستين عاما من رحيلها، وظلت روايتها اليتيمة قوائم التأريخ للرواية النسائية العربية، كأنها ولدت في «الزمان الخطأ» ونذرت نفسها على مذبحه.

أنطولوجيا «جزّ الشعر»

في بحثها عن أرشيف عنايات الزيات، الذي كان يتعرض باستمرار للتزييف، أو كان تحت حماية مشددة باسم سمعة العائلة وشعورها بالذنب ووطأة العبء، ثُمّ تبعثره بين تأويلات وأقاصيص متضاربة لدرجة صار معها «التأويل هو القصة الحقيقية» ومن وعيها بضرورة تأويل حكايتها بوصفها حكايتها هي نفسها، بل حكاية بنات جنسها من كاتبات عصر النهضة، اللائي فتحن الطريق ومن لحقت بهنّ على دروب التمرد وأنطولوجيا «جزّ الشعر» في مواجهة المرآة وتجسد الفراغ (عائشة التيمورية، مي زيادة، ملك حفني، وداد سكاكيني، سلمى الحفار الكزبري، ليلى بعلبكي) تستدعي إيمان مرسال فاعلية التخييل في محاولة لاسترجاع الأرشيف على نحو ما، أو تخيُّل شظاياه وملء بياضاته، فيما هي تدرك أن تتبع أثر شخص يختلف عن كتابة قصة حياة هذا الشخص: «تتبع الأثر لا يعني ملء كلّ الفجوات، ولا يعني كل الحقيقة من أجل توثيقها. إنه رحلة تجاه شخص لا يستطيع الكلام عن نفسه، حوار معه، ولا يمكن إلا أن يكون من طرف واحد».

كاتب مغربي