منهج الحركات النقدي والنص السردي في «بيت الضفادع»

2023-01-05

داود سلمان الشويلي

للنص الأدبي عدة طرق عند دراسته، أو تناوله نقديا، وإذا كان في ما مضى، أو قبل خمسين عاما مضت على مستوى النص العربي، تكون دراسته ونقده من الناحية التقييمية والتقويمية، أي تخرج الدراسة وهي تقيّمه، وتقوّمه، فهو الآن في المناهج النقدية الحديثة يكون تناوله على شكل تحليله ودراسته، للتوصل الى عناصره وتركيبها وترابطاتها ودلالاتها ومعانيها.

كل نص سردي يعتمد على وجود قوى الشر، قوى طاردة، قوى مانعة، القوى المعوقة لمسيرة الحياة بالنسبة للشخصية الرئيسية للنص، والسقوط من جرائها، ومن ثم البحث عنها لإيجادها، والوقوف على حيثياتها، ومن ثم الخلاص منها، ماديا أو معنويا. يتكون كل نص شعري أو سردي من ثلاث حركات رئيسية، ومن ضمن هذه الحركات حركات أخرى أصغر منها، ، كما بيناها في كتابنا «السقوط والصعود في القصص الشعبي.. نحو منهج لدراسة القصص الشعبي»).

الحركات الثلاث هذه، تعتمد الزمن بالضرورة الحتمية، ولا تنفك عنه، لأن لا حركة بلا زمن تحتويه ويحتويها، وهي لا تأتي في الكثير من الأحيان، في النص بصورة متتالية تراتبية، مستمرة، كرونولوجية، أي الواحدة بعد الأخرى، الأوّلى قبل الثانية، والثالثة بعد الثانية، وإنما بصورة غير خطية، وهذا من صفات النص الحديث خاصة، حيث تنعدم الخطية فيه. وكذلك، فإن بعض الحركات تستتر في خبايا النص، تبقى مخبأة ولا تظهر للعيان، وإنما يتوصل لها الناقد من خلال دراسته للنص، وتحليله له، أما القارئ فإن النص هو الذي يوقفه على تلك الحركة المستترة.

٭ ٭ ٭

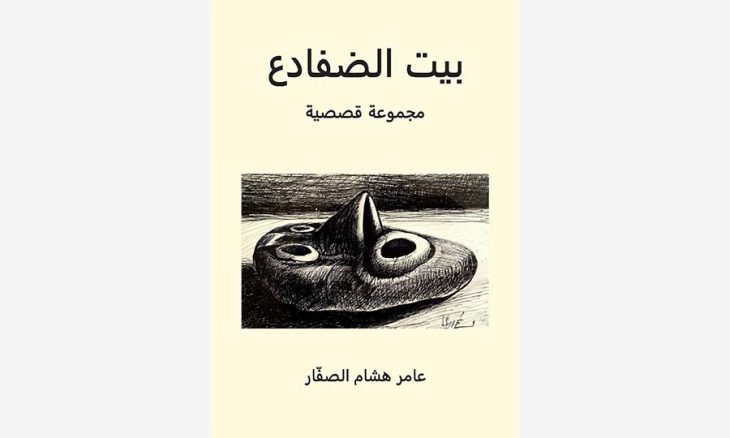

في نص للقاص عامر هشام الصفّار المعنون «بيت الضفادع» من مجموعته القصصية التي صدرت مؤخرا عن دار أقلام للنشر كارديف – ويلز – المملكة المتحدة، بالعنوان نفسه، وهو من نوع القصة القصيرة جدا، ستفحصه هذه السطور وتحلّله، اعتمادا على منهج الحركات النقدي.

إذ نقرأ النص التالي: «أعطني فسحة من وقتك لأتحدث إليك أيها الطبيب.. هكذا قال لي السيد كامبل الرجل الثري المعروف في هذه المدينة التي يلّفها الضباب هذه الأيام.. كيف تريدني أن أبقى هنا لوحدي، وابنتي بعيدة عني في كندا.. لماذا لا أذهب إليها؟ أنا في السبعين من عمري وها أنت تعطيني كل شهر كيساً من الأدوية والعقاقير التي أتناولها كل يوم دون أن أنبس ببنت شفة.. لكنني لا يمكن أن أتحمل هذا الذي يجري في المدينة.. كل يوم أشاهد تلفزيون بي بي سي، يبث على مدار الساعة أخبار الموتى والإصابات بهذا الفيروس اللعين.. صورهم تملأ صفحات الجرائد.. فقدتُ العديد من أصدقائي الذين عرفتهم منذ أيام الشباب في كارفيلي.. حيث كنت أعمل في مناجم الفحم.. عملنا معا.. تلوّنت وجوهنا بسخام الفحم والحديد.. كنا نضحك.. نسعل.. نحتسي الخمرة في بار المدينة، لكننا لم نكن نتوقع أن نموت لوحدنا في بيوت هي اليوم مثل بيوت الضفادع النتنة.. اتركني يا سيدي الطبيب.. أعطني السماح لي لألحق بابنتي.. لا أريد اليوم أكثر من ذلك».

في هذا النص الصغير جدا، نسبة لنصوص القصة القصيرة، نجده يضم العبارة التالية: «كيف تريدني أن أبقى هنا لوحدي، وابنتي بعيدة عني في كندا.. لماذا لا أذهب إليها؟». في هذه العبارة المتكونة من ثلاث جمل، أي ثلاث حركات كبرى، هي:

– البقاء: كيف تريدني أن أبقى هنا لوحدي.

– البُعد: وابنتي بعيدة عني في كندا.

– الذهاب: لماذا لا أذهب إليها؟

تتجلى تلك الحركات الثلاث بصورة غير خطية لزمنها، وتأتي بصورة غير متوالية، فالجملة الثانية تمثل الحركة الأولى، أي وجود قوى الشر، كما في القصص الشعبي، القوى المغيبة، أي القوى المعوقة لمسيرة الحياة بالنسبة للشخصية. فالشخصية الثالثة غائبة، على اعتبار الطبيب المخاطب هو الشخصية الثانية بعد الرجل العجوز، هذه الشخصية بعيدة، فقد بحث عنها البطل، ووجدها من خلال الجملة الأولى عندما ذكر: (كيف تريدني أن أبقى هنا لوحدي) فالتوصل الى البقاء لوحده هو إقرار بأن هناك قوى شريرة قد غيبت الشخصية الثالثة، البنت، وعليه أن يقضي عليها، ليتجاوز البُعد عن البنت، وردم المسافة بينه وبينها من خلال إيجاد الحل، والحل هذا نجده في الحركة الأخيرة الثالثة، وهو التفكير بالذهاب اليها بعد الانتصار عليها معنويا. هذه الحركة تعكس الوظيفة الأصلية للقصة حيث تكون حركة للارتقاء والصعود نحو الأفضل، بعد سدّ النقص الذي أحدثته قوى الشر، أو ما نسميها بقوى الشر عند تناول القصص الشعبي.

٭ ٭ ٭

تروى هذه القصة بضمير المتكلم عن شخص هو مدار القصة، وبهذا يكون النص يضم أشخاصا ثلاثة هم: الطبيب المتكلم، المتكلم عنه وهو الرجل السبعيني، الشخص الغائب وهي البنت، أما جموع العمال، ومرضى كورونا، فقد ذكروا في النص كديكور له يمكن حذفهم دون المساس بالقصة، وحجمها الصغير جدا. إن النص القصصي القصير جدا عبّر بشكل سردي/ إبداعي عن الحالة النفسية للشخص الأوّل، البطل، وهو الإحساس بشيء يفتقده، وهذا يحيلنا إلى المنهج المورفولوجي للعالم الروسي فلاديمير بروب، الذي قدمه في كتابه «مورفولوجية الحكاية الشعبية» والوظيفة الأولى في منهجه، وهي الاحساس بالنقص، التي تتطلب سده، والقصة الشعبية كلها هي سرد لأحداث تجري في سبيل سدّ ذلك النقص. أما ما تبقى من النص من بعض مواضع الحوار، وقد كان جل النص المدروس عبارة عن حوار يجري بين طبيب وأحد مرضاه. وكذلك بعض الأوصاف، وعن الزمان، والمكان، فهي أفعال تمثل حركات ذات حجم أصغر من الحركات الأولى، الحركات الصغرى التي تضمها تلك الحركات الكبرى. للزمن سطوته في أي نص، سردي أم شعري، وقد أؤشر الزمن من خلال زمن اجتياح مرض كورونا، وكذلك زمن عمل الرجل السبعيني في مناجم الفحم سابقا كزمن ماض غير زمن المستقبل. وللمكان دوره كذلك في النص، عند ذكر المكان الذي يوجد فيه الطبيب. ومكان عمل عمال المناجم. والمكان الذي تعيش فيه الابنة، كندا.

وللوصف دور أيضا في هذا النص، من خلال وصف الرجل السبعيني (الرجل الثري المعروف). ومن خلال وصف مناخ المدينة (هذه المدينة التي يلّفها الضباب) ووصف عمال المناجم، والبيوت التي يعيش فيها الناس (فقدتُ العديد من أصدقائي الذين عرفتهم منذ أيام الشباب في كارفيلي.. حيث كنت أعمل في مناجم الفحم.. عملنا معا..تلوّنت وجوهنا معا بسخام الفحم والحديد.. كنا نضحك.. نسعل.. نحتسي الخمرة في بار المدينة، لكننا لم نكن نتوقع أن نموت لوحدنا في بيوت هي اليوم مثل بيوت الضفادع النتنة).