«لا يذكرون في مجاز»: أسرار القارىء والقراءة

2022-11-14

محمد الساهل

« ليس للشعراء من بيوغرافيات، أشعارهم هي بيوغرافياتهم»

أوكتافيو باث

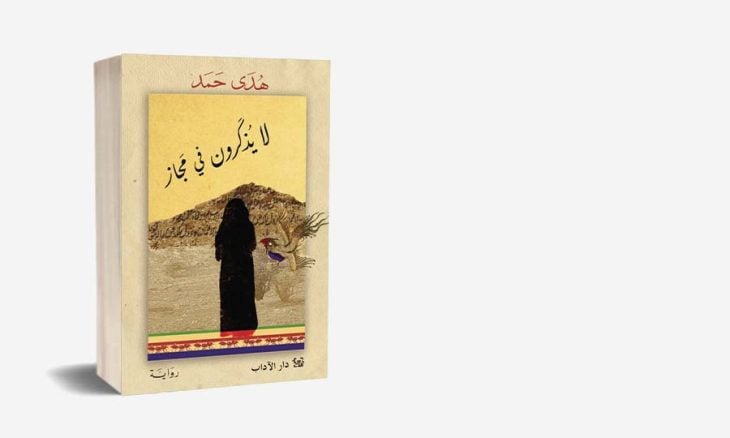

ليس وحدهم الشعراء من يستحقون الانشغال بقصائدهم بدل سيرهم، بل الكتاب عموما، ليس حسب لأن البيوغرافيات الحقيقية تصنعها النصوص لا العكس، إنما كذلك لأن أي حديث جانبي إنما يغمط النصوص حقها. ولأنني لا أريد، أن أهضم حق «لا يذكرون في مجاز» ولأن هدى حمد تريد، أن تتحدث عنها روايتها لا سيرتها، أكتفي فقط بالإشارة إلى أن هذه الرواية صدرت هذا العام عن دار الآداب. وليعذرني أكتافيو باث، لأن الروائيين أيضا ليس لهم من بيوغرافيات، رواياتهم هي بيوغرافياتهم.

«القراءة تلكم الرذيلة التي لا يعاقب عليها»

فاليري لاربو

في هذا الاقتباس؛ يؤكد لاربو أن القراءة، كممارسة، هي رذيلة تماما كغيرها من الرذائل التي تمجها، بنسب متفاوتة طبعا، النفس البشرية. لكن، ما الذي يجعل القراءة، كفعل، خطيئة؟! لربما ﻷن في القراءة نسترق السمع إلى لمة لم ندع إليها، أو لربما ﻷن القارئ تماما كأي إقطاعي يسرق، دون وجه حق، عرق الكداح ـ الكتاب، أو على الأقل ﻷن القراء لا يحفظون أسرار المجالس – الكتب. أليست أي قراءة في كتاب فضحا، بمعنى ما، ﻷسرار هذا المجلس – الكتاب؟! ورغم أن القراءة خطيئة، إلا أنها لا تستدعي، كما يؤكد لاربو، عقابا على النقيض تماما من كل الخطايا الأخرى. إنها رذيلة مجازاة، وخطيئة مأجورة، أو على الأقل إنها حجاب حصين. لكن، ألا تلقي القراءة أحيانا بالإنسان إلى التهلكة؟!

في «لا يذكرون في مجاز»؛ ليست القراءة مجرد فعل مكروه، إنها خطيئة كبرى، ليس حسب ﻷن اقترافها يستدعي كل الشرور، بل أيضا ﻷن أذاها لا يخطئ أحدا. في «مجاز»؛ لا أخطر من فتح كتاب، ﻷنه لا يشرع الأبواب، كما العادة، على الحياة والنور، وإنما على الموت والظلمات. في «مجاز»؛ القراءة تماما كـ»براقيش» لا تجني على القارئ وحده، وإنما على القرية كلها. نقرأ في الرواية: «أنت تعرف أن الكتب ممنوعة عن مجاز، ولا ندخل أبدا في مقايضتها، وألماس يقتل الرجال الذين يدخلون الكتب أو يفكرون بها.. إنها كل الشر كما يقول».

ودفعا لشرور القراءة وأنات الكتب؛ كانت «مجاز» لا تحجر حسب على الكتب، بل كانت كذلك تعاقب على القراءة. في «مجاز»؛ الكتب تماما كالممنوعات تهرب خفية، والقراءة تماما كطقس وثني يؤدى في جنح الظلام هروبا من عيون العواذل وحراس العادات. في هذه الجغرافيا؛ لا أتعس ممن يتهجى الحروف.

في «مجاز»؛ كل الذين اقتربوا من الشجرة/ الكتاب صعدوا (الصعود هنا يشابه السقوط في السردية الأولى). لكن إلى أين؟! طبعا إلى جبل الغائب. إلى هذا الجبل نفي كل الذين عصوا النهي الأول: «لا تقرؤوا» (لنتذكر هنا نهيا آخر: لا تقربا هذه الشجرة). في هذا الفضاء؛ جبل الغائب هو دنيا العاصي/ القارئ (ومجاز هي، بمعنى ما، جنة المؤمن/ غير القارئ). إنه المنفى الذي يحكم به على كل قارئ ضبط متلبسا. لكن، أليست أصلا القراءة، كطقس، لا تتم إلا في جو من العزلة؟! إن جبل الغائب، بما هو منفى المغضوب عليهم والضالين، هو هدية ثمينة لا سما قاتلا، تحرير لا تقييدا، وفرصة أخرى لا فقء العيون (وحدها العيون ما يملك القارئ ويهاب خسارتها). إنه أقصى ما يرجوه أي قارئ، خاصة أن في هذا المنفى، أي جبل الغائب، تنتفي الرغبة إلى أي حاجة (طعام وشهوة). في مثل هذه الظروف، حيث الوقت يفيض عن اللزوم، ماذا في وسع المرء أن يفعل؟! طبعا القراءة (لنتذكر هنا أن كل قارئ حمل، إلى المنفى، خزينة الكتب). في جبل الغائب؛ رجال لا يلهيهم طعام ولا شهوة عن قراءة الكتب، لكن، ألن يعاني هؤلاء من ندرة المقروء؟ طبعا نعم. ما الحل إذن؟ في الأول قد يتبادلون الكتب، لكن ماذا بعد أن يكون كل قارئ قد التهم ما في حوزة الآخرين؟ لربما فكروا، بعد ذلك، في الكتابة. عن أي شيء؟ لربما عن مديح المنفى نكاية في هجائيات المنفى التي تضج بها الرفوف، ولربما كتبوا عن مجاز نفسها.

يا لاربو: في مجاز؛ القراءة رذيلة، وللأسف يعاقب عليها.

لكن، لا تنزعج يا صاحبي، ﻷن العقاب هناك جميل. إنهم يعاقبون بما يرجوه أي قارئ: وقت فائض، وراحة بال.

«كلما ازدادت ديوني ازددت غنى»

عبد الفتاح كيليطو

كل الكتاب مدينون. لكن، لمن؟ إنهم مدينون لما كتب وما يفتأ يكتب. الكتابة دين، ليس حسب، ﻷن كل كاتب هو أرشيف من القراءات وخزانة من النصوص، وإنما أيضا ﻷن كل جنس أدبي هو ما يملي قواعده وقوالبه؛ كما يؤكد صاحب «الكتابة بيدين». في الواقع؛ أن تكتب معناه أن تحسن التصرف في ودائع الآخرين. إن وحدها النصوص العظمى يكون كاهلها مثقلا بالديون. لكن الديون، في مجال الكتابة أؤكد، لا تورط، على النقيض تماما من الديون الأخرى، في الفقر والإفلاس، وإنما في الغنى والانتعاش. في الكتابة؛ لا أروع من أن يكون الكاتب غارقا في الديون. لكن، على أمل أن تظهر تلك «الديون» كأنما هي ثروة كسبت بعرق الجبين.

ككل النصوص الكبرى، «لا يذكرون في مجاز» هي نسيج من النصوص. لكن، ﻷن صاحبتها من أولئك الذين يعملون النسج ويتقنونه، فإن هذه النصوص تكاد لا تبين، ليس حسب ﻷنها جاءت مقلوبة (هذه الرواية، هي بمعنى ما، محاولة لقلب كل النصوص الكبرى) بل كذلك ﻷن من صلصها عجنت مواليد لا تشابه آباءها. إنها حاضرة بالأثر لا بالعين، بالقوة لا بالفعل. في هذه الرواية؛ وقع تدوير كل النصوص الكبرى، هذا الفعل بقدر ما أنعش هذه النصوص وجعلها تمتد (والتعبير هنا لجيل دولوز) بقدر ما صنع لهذا الكون الروائي هوية بالغة الفرادة. إنها وصلت النصوص الكبرى لتنفصل، اقتربت منها لتبتعد، وائتلفت معها لتختلف.

في «لا يذكرون في مجاز»؛ لا يمكن أن تستعجل القراءة، ليس حسب ﻷنها تورط في التداعي بما هو نبش في أرشيف القراءات، بل كذلك ﻷنها ليست كالروايات – الشجرة (أي تلك الرواية التي تنمو كأي شجرة: جذر، وساق، وأغصان) بل هي كالروايات – الريزوم التي ما تنفك تضع جذورا/ حكايات. في هذه الرواية؛ يقول القارئ في سره: لقد سبق أن قرأت هذا… إنه يصاب بوهم سبق القراءة (déjà lu) تماما كما يصاب الآخرون بوهم سبق الرؤية (déjà vu). لكن، هذا الوهم ما ينفك يتلاشى، ﻷن كل شيء فيها سبق أن قرئ ولم يسبق أن قرئ في الوقت نفسه.

في «لا يذكرون في مجاز»؛ ثمة تفاعلات نصية لا تنتهي إلا لتبدأ. إنها حبلى بالأصداء، أصداء حكايات نحيا بها. أذكر هنا الظرف الذي يحوي الكتاب السحري. من منا لا يتذكر هنا الظرف (وبالأحرى الأظرفة) في «عالم صوفي»؟ لكن الظرف هنا يؤدي إلى عالم يضج بالسحري والعجائبي على النقيض تماما من الظرف هناك الذي يشرع الأبواب على العقلي والمنطقي. لكن لا شيء، وبغض النظر عن محتوى الظرف، ينغص الدهشة أو يشل حركتها، ثم أليس أصلا بضدها تعرف الأشياء؟ في النهاية؛ كل الطرق تؤدي إلى روما الدهشة. وﻷن هذه الرواية تراهن على الدهشة، ليس طبعا الدهشة الفلسفية، وإنما الدهشة الحكائية، فإنها قلبت كل الأدوار التي أنيطت، في موروثنا الأدبي، بالجنسين. في «مجاز»؛ جب «الضحاك» لبوس شهرزاد. إنه كان يحكي، لا التماسا لأسباب البقاء كما كانت تفعل شهرزاد، وإنما اختبار للعنة الأسماء. في الواقع، كان «الضحاك» يحكي استفزازا للموت واللعنة على النقيض تماما من شهرزاد التي كانت تحكي توددا للحياة والرحمة. ومع ذلك، فـ»الضحاك» لم يزغ عن سبيل شهرزاد في الحكي. إنه كان يحرص على الدهشة والغرابة. من أجل ذلك، كان لا يأتي إلا على ما لا أذن سمعت ولا عين رأت. لكن الضحاك، وللأسف الشديد، سرعان ما توقف عن الكلام المباح (لم يقص الضحاك سوى ست قصص) لربما لأنه لم يبلغ «الضحاك» ما بلغ شهرزاد (أيها القاري السعيد!) أو لربما لأن شهرزاد لم تترك للمتأخرين إلا القليل ليروه. مع «لا يذكرون في مجاز»؛ يمكن القول: كلنا خرجنا من معطف شهرزاد.

في «مجاز»؛ ليس الشاعر من يموت كمدا على المرأة ـ الحبيبة، وإنما المرأة. إنه المطلوب لا الطالب، المعشوق لا العاشق. في سبيل الوصال؛ تركب المرأة كل الأخطار. إنه لا شيء يثنيها عن العشق، لا عيون العواذل، ولا طلاسم السحرة، لنتذكر هنا «بثنة» التي بذلت الغالي والنفيس من أجل «الشاعر» من منا لا يتذكر هنا جميل وبثينة؟ لكن هذا الصدى سرعان ما يتلاشى، ليس حسب لأن «بثنة» كانت تطعم الفراق بالأمل، ليس كـ»بثينة» التي سرعان ما رضخت للضغوط، بل كذلك لأن النهاية، على النقيض تماما مما هو عليه الحال عند العذريين، كانت سعيدة. في «لا يذكرون في مجاز»؛ وعلى عكس ما دأب عليه في سرديات العشق، لن يقول المرء والحسرة تضرس القلب: يا لها من قصة حب لم تتم!!

كاسمها، لا شيء في «مجاز» حقيقي. في هذه الجغرافيا؛ المستحيل يغدو ممكنا. إنها فضاء الحوادث الخارقة والتحولات العجيبة. في «مجاز»؛ الرمة لا تفهم لغة الإنسان وحسب، بل أيضا تفعل ما تؤمر. إنها كهدهد سليمان تأتي بالنبأ اليقين، وكالطير الأبابيل تذود عن صاحبها. في «مجاز»؛ ودفعا لشر مستطير، يمسخ الشاعر إلى جواد. في هذه الجغرافيا؛ وحده المسخ ما يفرق بين المرء وحبيبه. إنه تميمة ضد العشق. من منا لا يتذكر هنا «غريغوري سامسا» الذي استيقظ وقد تحول إلى حشرة؟ في الواقع؛ الخوارق هنا لا تنتهي إلا لتبدأ. إنها، وبسبب تواترها، لم تعد مثار لا شك ولا غرابة. في النهاية، المستحيل ليس «مجازيا»؛ فالمرأة تحبل من الجني دون أن تمتد إليها الظنون، والرجل يعقد على الثريا دون أن يرمى بالجنون. إنها ماكوندو أخرى: ماكوندو عربية، وعلى النقيض من ماكوندو (هم) التي ألم بها داء النسيان (نسيان الأسماء) فإن ماكوندو(نا) تعاني من داء التذكر (تذكر الأسماء). ومع ذلك، فإن أهمها لا يذكر في «مجاز».

في «لا يذكرون في مجاز»؛ استدانت هدى كثيرا، لكن ديونها لم تزدها إلا غنى.

كاتب مغربي