لأجل «حكاية فرح» … هل استحال النقد شرطياً؟

2022-10-18

طلال مرتضى

لعل البعض يتلمس مباغتة مبيتة في سؤالي أعلاه، أو ردة فعل غير مبررة عليه، على الرغم من معرفتي بأنه، أي النقد، إذ لم يكن حاملاً لكل عمل إبداعي فهو وفي أقل الأوزار يرادفه في خط الحضور، فالسؤال تأتى هنا ببراءة تامة، من باب أن أول أسئلة النقد، سؤال الهوية «التجنيس» ومن هنا، ومقارنة مع الواقع اليومي، أشعر بأن وراء فكرة التجنيس مؤامرة باطلة يراد منها استنباط أو استشفاف سلالة إبداعية صافية على حساب المحاولات التي تسعى وبكل ممكناتها لخلق حضور لافت، وما الضير إن كان هذا الحضور بصيص شمعة يتيمة..

أقر بأن كل نص إبداعي يحتاج لجوازات لأجل العبور نحو ضفة الضوء، لكن تلك الجوازات صارت بعيدة المنال، وأتحدث تحديداً عن مدارسها العربية، التي تديرها أقلام المحاباة والمنفعة، باتت عائقاً في وجه الذات المبدعة، فسؤال الجنسية مشروع لكن، كما أشرت، نواياه لم تعد بيضاء في هذه المرحلة، فالقصدية منه الإقصاء، والدوافع لا تعد ولا تحصى، وباعتقادي أن النص الإبداعي جل ما يحتاجه تذكرة عبور لا جوازات ليصل ضفة الدهشة، لماذا لا نتخفف من أنانا ونفتح له مساراً جانبياً ليعبر بسلام، ما دامت نيته الوصول، والوصول هنا بطاقة اعتراف القارئ، بما أن قصد النقد الحقيقي يصب في نهاية المطاف في بحر القارئ!

تلك المقدمة الطويلة التي افتعلتها على غير دعوة ملحة، كانت محاولة مختلقة لتهريب نص جيد وقابل للقراءة، من وراء مخافر النقد، من باب أن حكاية تجنيسه مربكة بعض الشيء..

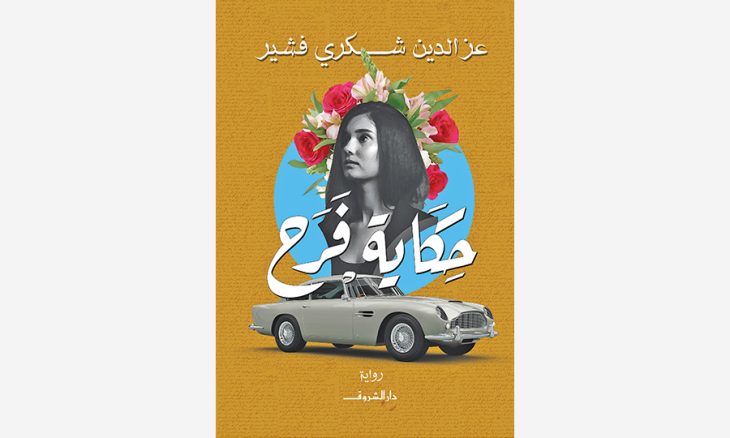

هذا الحال ينطبق تماماً على «حكاية فرح» الموسومة بكلمة رواية على غلافها اللامع والممهورة بتوقيع عز الدين شكري فشير المصري، التي دارت أحداثها في أماكن متعددة في كرة الأرض، لتفضي بمكابدات امرأة «زينب» الفلاحة المصرية، منذ الولادة إلى نقطة النهاية، وباعتقادي أن كلمة «فلاحة» وحدها تكفي لوصف حياتها دون الخوض في التفاصيل، لكن هذا الكلام يفضي لشيء آخر، يعني بالعربي، أنت مقدم على قراءة نص سيري، وكلنا في الواقع نعرف تفاصيله، تراتبية الأحداث والأمكنة المتعددة فيه، أسهمت كثيراً في تذويب أسئلة الزمن، على الرغم من انكشافها التام في ذهنية القارئ، لكن نقطة التحول المهمة في حكاية فرح بدأت عندما أحال الكاتب بطلته زينب للتقاعد، ليعطي ابنتها فرح مقعد البطولة، ما جعل شخصية زينب المحورية، تتحول إلى شخصية ثانوية، لكن التطورات التي عبرتها كانت محيرة، فالكاتب تارة يعمل على ضخ مكثف للأحداث ويجعل القارئ يلهث للحاق به، وتارة يكاد يرمي بالرواية من النافذة..

دخول فرح في قصة عشق مع ممثل معروف جاء على غير تحضير، وضع نقطة لحكاية وبدء بأخرى، أرادنا أن نتعرف على الممثل كريم كيالي المشهور، لتبدأ حكاية عشق رتيبة، لينتهي الأمر بعد مخاض، للقاء الحار على سريرها. وحدها اللغة الشائقة قادتني لإنهاء الرواية حتى آخر كلمة، هذا بغض النظر عن الخمسين صفحة المكررة بالاسترجاعات التي مررتها بالمطالع، وبعد طي صفحة المروي يدخل بك الكاتب في مغبة أوراق ليوميات منفصلة متصلة مكونة من جمل خبرية، كان الكاتب قادرا على تمريرها في السياق..

بعيداً عن حكاية النوايا المبطنة، التي استطاع الكتاب أن يبعدني خلال القراءة عن تبييتها له، لكون الحكاية تتحدث عن معاناة المرأة في مجتمع منغلق على ذاته، ولعله قادني للسكوت عندما عمد لنصرتها، من خلال فتحه لمعابر معينة لها لتمارس حرية حضورها ككائن، فالحدث على الورق يكسر النوايا، لكن أي كسر هذا ظل ما تلمسته من فخ مكين رصد لها يتجلبب بأردية النصرة، فزينب الأم تزوجت رجلا غائبا، وفي مفصل ما، أفضى بأنها تلتقي بالمنياوي، وكذلك فرح ابنتها بعد زيجة فاشلة، ارتمت تحت قصة عطش الجسد في أحضان ممثل مشهور وزميل عمل، لينتهي المطاف وقت تسلم ابنتها زينة جسدها لشاب في فورة المراهقة ينجم عنه حمل..

كل هذا قد يتأتى في هذه الرواية كفعل من أفعال الحياة، وربما تفجر على حين كتابة وبكل براءة في متخيل الكاتب، لكنني لم استسغ النهاية، التي انتهت باحتفال «الكريسماس» عندما فتحت الحفيدة ابنة زينة، هدية العيد، التي تجسدت بعلبة جميلة في داخلها علبة أخرى وفي داخل العلبة علبة تالية للوصول إلى العلبة الرابعة حيث الخاتم ذو الماسة، هذا بعد أن غابت عن مشهدية الحياة جدتها فرح وجدتها الأولى زينب. للحظة شعرت بأنه يردد في أذني حكاية المثل الشامي: «طب الجرة على فمها تطلع البنت على أمها». واختتمت بالمقاربة مع المثل القائل: الشوكة تخلف وردة. أنا لا اتهم بل أقارب فقط ما بين المعطى «الحدث» والواقع الصادم، بجرة قلم نسف ما تقدم وما تأخر..

«حكاية فرح» نص متخفف من جنسيته الإبداعية، يقرأ تحت مظلة النصوص العابرة للمجازات الكتابية.

كاتب سوري