«حبّات الرمل.. حبّات المطر»: النص… من السيرة إلى الرواية

2022-08-31

جاسم عاصي

تتخذ الرواية مسارات وصيّغا مختلفة، وفق رؤية الكاتب وطبيعة الحدث. وما يصطلح عليه نادر كاظم بالتحبيك، أي العلاقة بين التاريخ والتاريخ الروائي.

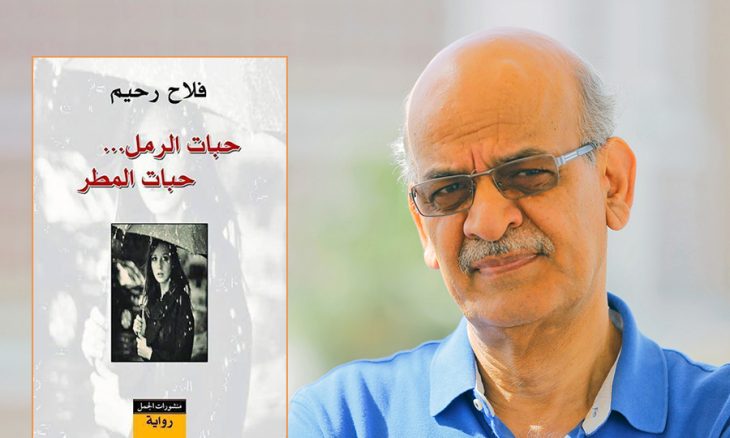

الروائي يتعامل مع التاريخ الخاص والعام، بدوافع تحبيك التاريخ، وجعله تاريخاً روائياً متخيلا، بعيداً عن أهواء المدوّنين. فهوى الروائي تدوين ما سمع وعاش خلال إحداث نوع من الصياغة من منطلق المتخيّل السردي. فالمرويات الكبرى خضعت إلى صياغات متبدلة ومتأثرة، كذلك مرويات التاريخ، لكن صياغة التاريخ روائياً، يغدو على جانب مغاير للحبكات الأُخرى. ورواية فلاح رحيم الموسومة بـ»حبّات الرمل.. حبّات المطر» من الروايات التي عملت على تحبيك التاريخ الخاص والعام من جهة، والبدء في تحوّل النص من السيرة الذاتية في اتجاه النص الروائي. ولعل هذا لوحده يُعّد نوعاً من التحبيك بمفهوم الكاتب ومفهومنا، فالذي أتت عليه الرواية، هو تنضيد لسيرة ذاتية، تشمل سيرة الواقع العراقي إبّان سبعينيات القرن المنصرم.. وهي مدوّنة الكاتب ومن عاش معهم وبينهم، باعتباره منتمياً سياسياً أولاً، وطالبا جامعيا ثانياً، ويمارس العمل الصحافي ثالثاً. لذا كانت النواة التي خلقت الرواية هي قصة نشرها في الصحيفة التي يعمل فيها محرراً تحت عنوان «حبّات رمل… حبّات مطر» حيث تسرد العلاقة بين (سليم وهدى) هذه العلاقة جسّرت تفاصيل النص واشتغاله.

ولعل عنوان النص القصصي الذي أصبح عتبة الرواية، يعني رمزياً تلك العلاقة. فبين رمل الصحراء وما جاورها من فيافي، والوضع العام الذي ينذر بالانفجار السياسي، على الرغم من سيادة جو من الديمقراطية وحرية التعبير. كذلك العلاقة بين دلالة الرمل ودلالة المطر، أي بين الفناء والانبعاث، لما للمطر من هيمنة أُسطورية وعلاقته برموز الأساطير الرافدينية. فالعتبة هنا تؤكد شطري وجود (سليم) وعلاقته بـ(هدى) من جهة، وعلاقته بالواقع الذي يسير في غير الوجهة التي يتوجب له السيّر وفقها. وبهذا ينعكس لدينا نوع من أزمة النموذج وقلقه. وهذا ينسحب على وجوده الأسري القلق أيضاً، لاسيّما مع المكان الطارد، والنزوح إلى المكان الأكثر أماناً نسبياً. فوجوده يتأرجح بين (الحلة ـ بغداد).

بين بداية الرواية ونهايتها، تتجسد العلاقة بين الاثنين، عبر عبارتين، عمد المؤلف على ذكرهما هما كالآتي: «لن أكون وحيداً، فهدى ستكون معي» «لم يبق أثر لهدى، ذابت في الزحام كما تذوب همسة عذبة حميمة بين حشد صاخب، فكأنها لم تكن».

صحيح أن العبارتين تعنيان العلاقة الثنائية، لكنها في الدلالة النهائية، تعني اضمحلال المناخ الذي يتحرك فيه (سليم) مع أقرانه، وبدء الأزمة النفسية التي هي نتاج أزمة اجتماعية ـ سياسية. لأن الرواية بحق نص أفكار وممارسات سياسية خالصة. وهذه الخاصية لا تبتعد كثيراً عن بينة النموذج الذي يحاول بناء وجوده وسط واقع صاخب ينذر بالخطر. فبين الأزمة السياسية، والتحاقه بعد التخرج بالخدمة العسكرية، وملاحقته بالحقيقة والوهم، بسبب عدم انتمائه أيديولوجياً للنظام، خلق نوعاً من القلق الذي ينذر بالخطر الدائم. وهذا لا ينفصل أو يبتعد عن واقعه الأسري القلق أيضاً. من هنا نجد في النص رموزا تتحرك بمرشحات واقعية. وأعتقد أن الرمز إذا ما وجد له بيئة نصية مناسبة، يبدو فاقعاً. وفلاح خلق من مواضعات نصه مجموعة رموز عابرة بالنص من خاصيته الذاتية نحو خصائصه الموضوعية. فهو بذلك نص التاريخ المحبك برؤى روائية، أي أن الكاتب هنا دوّن ما لم يدوّنه المؤرخ. وهذه أهم خاصية يتوجب للرواية الالتزام بها لعكس علاقتها بالتاريخ.

البنيان الفكري للنص

كما ذكرنا وما باح به مستهل الرواية، سواء في ملحق النص المتقدم (القصة القصيرة) نواة الرواية؛ أنها تسير وفق محرك فكري، أي أن المؤلف يُدير مداولات فكرية ـ سياسية، هي واقع الحال في فترة السبعينيات، لأن المناخ الجاري آنذاك قلق، وقد رافق ذلك انشقاق تيار يساري متطرف في الحزب الشيوعي، بمعنى أن مدار الرواية يتداول الواقع والنتائج التي هي ردود أفعال فردية وجمعية في آن واحد. شكّلت نوعاً من تداول الحوار بين ( سليم ) كطرف، وأفراد ومنهم (مشرق) على سبيل المثال. إنه منتم للتنظيم، لكن اعتراضاته كثيرة، فهو القائل بعد حوار طويل مع سليم (السياسة بالنسبة لي شأن تافه لا يعني شيئاً، لا أهمية وإن كنت أرفض أسبابه جملة وتفصيلاً). وهذا لوحده يؤشر الاعتراضات التي تطوّرت إلى خلافات فكرية أساساً، لأنها خلقت نتائج مرّة على صعيد التاريخ. لعل الانشغال بالزمن، واحد من محركات الرواية على صعيد البنية الفكرية. والزمن من اعتبارات السارد أو مجموع المقربين منه، خاصة في محاضرة الأستاذ في الجامعة، ما يضع النموذج أمام تصفح وجوه الزمن ومستوياته. (الماضي، الحاضر، المستقبل) حيث تجري الإشكالية في علاقة الأطراف الثلاثة من الأزمنة. وهو متعلق فكري أيديولوجي، يخص البنية الذاتية والمبدئية العامّة، التي تنظر إلى الزمن من باب فاعليته وتأثيراته في كينونة الوجود.

لذا فقد تبلورت نظرة السارد لمتداول الزمن، ومستوياته، فكل الأطراف فيه جاذبة لمجموعة من الحيوات الإنسانية، فمنهم من ينجذب للماضي بشكل مطلق، متناسياً وجوده الحاضر. ومنهم من ينقطع عن الماضي فيبقى عائماً في زمن مُحدد، بينما طرف يُكرس وجوده إلى المستقبل، دون مراعاة الأسس القارّة لصناعته كزمن وحراك وجود.

هذه المستويات ومرتكزاتها الأحادية الطرف، تؤدي بطبيعة الحال إلى ضياع الفُرصْ وتفتت الزمن الحاضر، دون أداء متمكن لخلق مستقبل واضح. وهذا ما عالجه المفكر ماجد الغرباوي في حوار معه أجراه طارق الكناني، الذي أوضح أن الغرق في الماضي واستدعاء مفرداته على شكل طقوس وولاءات لـ(المقدس) أمر شائك، شكّل علامة في تخلّف الشعوب عما يجري في العالم من تغيّرات إيجابية لصالح الإنسان. فالنص من هذا الاعتبار وضع الزمن وفق منظور جدلي، قصد الخروج بمعالجة ما يدور في تاريخ البلد ضمن حقبة زمنية، تأكد سريانها واشتباكها حتى الوقت الحاضر. لعل الرؤية للأشياء والأحداث، تُعطي تفسيراً ذي معنى، وهو ما أسفر عنه حوار (مالك) مع السارد، الذي تضمن استعراضاً للتاريخ القريب بكل مآسيه، قصد جلي الحقيقة التي بالتأكيد ستوصلنا إلى المنطق الصحيح لرؤية الزمن وما يحيط به. وخلاصة هذا تركزت في انثيالاته في (أن في الحياة لحظات تلتبس فيها المواقع، وأن هنالك من النبلاء من تختلف معهم، ونحن ندرك نبلهم الكامل).

وتلك حقيقة تندرج في اكتشافها ضمن حراك ونشاط السارد في معظم مواقعه في الوجود. فهو لا يلوي جهداً من استعادة الحوار مع أطراف يعرفها جيداً، ويعرف مستوى تعلقهم بمبادئ حزبه، لكن لأن الرواية هي رواية أفكار ومخاضات سياسية ضمن حقبة معيّنة، فهو كروائي يُحسن إدارة الحوار بمستواه البنّاء. لكنه يحتفظ بوجهة النظر، فبينه وبين (سرور) إشكالية فهم الرأي، لكنه استدعى ملَكته في الحوار، حيث أداره بشكل مختلف خوف الوقوع في التطرف الفكري، والحوار كان على الوجه التالي :

«إن لم أكن حتى تلك اللحظة قد عبّرت علناً عن رأي انتقادي في سياسة الحزب، لكني قلت وقد نبهني كلامه لأول مرة إلى أمر لم أُفكر فيه من قبل:

ــ أعتقد أن السبب في ما تقول يتعلق بالطريقة التي يفهم بها الشيوعي حزبه.

لم يكن سرور المحتفي دون حاجة لسبب يتوقع أن يمضي الحوار إلى عمق يتجاوز الاتفاق البديهي. سألني:

ـ كيف؟

ـ هنالك مفارقة محيّرة في الأمر. الحزب لا يُقدم نفسه حزباً ليبرالياً مستعداً لدخول لعبة المناورات التي تتحدث عنها. بالنسبة لنا جميعاً؛ الحزب عقيدة مطلقة قد لا أبالغ إذا قلت إنها أقرب إلى العقيدة الدينية. لقد كشف الحزب كل قوانين التاريخ، ووضع خطة لهندسة المستقبل.

هذه الطروحات تنّم عن قدرة على استيعاب حركة الواقع من جهة، والانضباط الذاتي للعمل السياسي الحزبي من جهة أُخرى. وهي جزء من سيرة (سليم) وهو يتخفى عن عين الرقيب. سليم يمزج بين وجود (هدى) في حياته، ووجود الحزب أيضاً. فهما خطان يسيران بشكل متواز (مع اختفاء هدى وأماني الخاطف من المعهد، امتد أمامي فراغ) وفي موقع آخر يذكر (إذا كان الحزب نفسه قد انتهى إلى مأزق لم يحسب حسابه، انكشفت فيه كل قواعده للتصفية والبطش؟ وهل خطأ الحزب يكفي لتبرير الانتقال إلى صفوف قتلة الأمس والغد؟ أألوم هدى على غفلتها عن كل هذا، أم ألوم نفسي؟) هذا التحاور مع الذات لا يُثير خاصية التمرد على انضباط الحزب، بقدر ما يُحكم بناء الشخصية الحزبية، بدليل وجوده ضمن تنظيم الحزب. إن المقاربة بين وجود (هدى) ووجوده ضمن تنظيمات الحزب، لم تكن سوى دالة على نوع الموازنة بين العاطفة والعقل، فهدى دالة على انضباط الذات بالنسبة لسليم. وهو يبقى كذلك رغم أنه افترق إلى الأبد عن مقتربها، كما ذكرنا في مستّهل طرحنا هذا. وما يؤكد قلق (سليم) المتزن تنظيمياً، المتداول للأسئلة ذاتياً، نجده يتفكر في رأي الأم الواعية سياسياً، بتأثير الأخ، حيث تذكر (كم مرة رددت عليك قناعتي بأن هذه الجبهة لن تستمر، وبأنها خدعة أرادوا بها كشف أعدائهم والإجهاز عليهم). أما سليم فقد أخذ بقولها، معبّراً عن وعيها (لا أحد يستطيع الاعتراض على خبرتك السياسية) بمعنى كان ثمة توافق بين رأيها ورأيه.

إن جملة اعتراضات ورفض (سليم) بنيّت على جملة الاعتراضات، بعد فشل الجبهة، وابتداء تدهور الوضع السياسي، لذا نجده يعالج الأمر في حواره مع نفسه، من باب المراجعة. وهي خاصية استُنبتت من واقع سياسي خاص (لم يكن موقفه المتزمت هذا تعبير عن تمسكه بالحزب الذي اختاره ومنحه كل قواه، ولا ولاء لقادة الحزب الذين أثبتوا غفلتهم بسهولة سقوطهم في الفخ وانصياعهم إلى تعليمات موسكو) فهو يستعين بنماذج فذة رافقهم في التنظيم والمدينة ومنهم (قاسم محمد حمزة، وقاسم عبد الأمير عجام) الأول صفيّ خارج المدينة بشكل وحشي، ولم يُعثر على أثر له، والثاني اغتيل بعد عام 2003. هذه العيّنات تعني الكثير بالنسبة لسليم الذي عانى الأمّرين في حياته المدنية والعسكرية الحرجة، لمن أصّر عدم الانتماء لحزب السلطة. وإزاء كل هذا نجده يُساير ثقافته ومعرفته، وهو الأديب والمترجم والصحافي (إنها حرافيش نجيب محفوظ لا ثلاثيته، إن صح التشبيه. تعبت من كثرة الناس في حياتي، من زحامهم الطارئ. ضاقت ذاكرتي بأسمائهم، وما زلت في الثالثة والعشرين).

أمام كل هذه الصراعات الذاتية التي أفرزها الواقع السياسي والحزبي، وضع (سليم) ضمن دائرة الضياع، ما دعاه إلى استدعاء طرف المعادلة في حياته، طرف (هدى) المؤشر الأكثر إشراقاً في حياته، والأكثر تمنعاً في المواصلة معها (لم يبق أي أثر لهدى، ذابت في الزحام كما تذوب همسة عذبة حميمة بين حشد صاخب. فكأنها لم تكن) وبهذا تحقق المعادل الموضوعي في الرواية.

كاتب عراقي