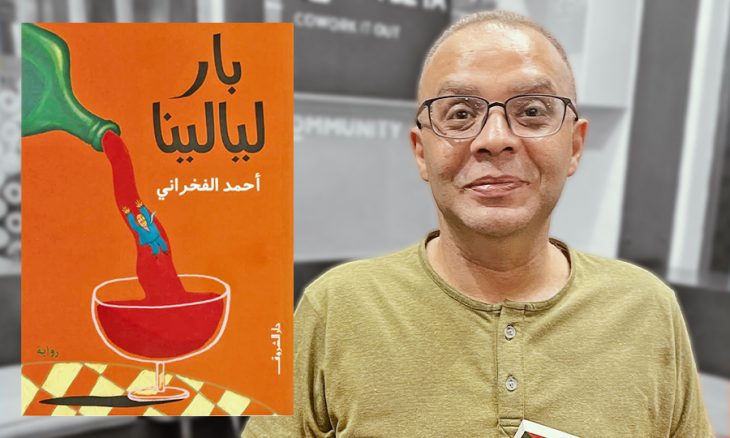

«بار ليالينا» لأحمد الفخراني: هل نجح «الرجل الصغير» بإعادة ابتكار الطوفان؟

2022-08-28

محمد سامي الكيال

تبدو رواية «بار ليالينا» للروائي المصري أحمد الفخراني، الصادرة عن «دار الشروق» في القاهرة، واحدة من روايات متعددة تعمل على «تعرية» الوسط الثقافي، وكشف تناقضاته ونفاقه، الأمر الذي بات، منذ عقود طويلة، أشبه بـ«تصنيف أدبي» عربي، فكثير من الروائيين والكتّاب حاولوا تكريس أعمالهم لهذا الهدف إلى درجة تدفع للتساؤل: ما حكاية ذلك «الوسط» الذي لا همّ لكثير من المنتمين إليه إلا فضحه وتعريته، وبطريقة باتت متوقعة للغاية؟

إلا أن رواية الفخراني تَعِدُ بأكثر من هذا بكثير، لدى التعمّق فيها. فكل شيء فيها «مفضوح» منذ البداية، سواء بالنسبة للقارئ أو أبطال الرواية، الذين لم يعد لديهم كثير من الأوهام والادعاءات حول أنفسهم، بقدر ما يحاولون التعامل مع التناقضات المؤلمة، التي تحدد وضعهم الاجتماعي، والصورة التي يحاولون تصديرها للآخرين. بهذا المعنى فإن الفخراني لا يسعى، مثل كثيرين سبقوه، إلى «كشف المستور» بقدر ما يتعامل مع أسئلة أكثر صعوبة، وعلى رأسها مفهوم الاعتراف الذاتي، الذكاء والحقيقة والإيمان، ضمن بنية معقدة وكثيفة من الإحالات الثقافية، تعيد تقديم تلك الأسئلة بأسلوب لا يخلو من إدهاش.

بطل الرواية «نوح الرحيمي» يحمل اسم نبي، لكنه ليس أكثر من «رجل صغير» بالمعنى المستمد من نص فيلهلم رايش الشهير «خطاب إلى الرجل الصغير» وهو يدرك ذلك جيداً. وبعد محاولات متعثرة لتجاوز وضعه، تقوده من تجارب توسيع أفقه في إمكاناته المحدودة، مروراً بالسعي لـ«شراء الذكاء» وصولاً إلى القيام بـ«قفزة إيمانية» من نوع خاص، ينتهي به الحال إلى التسليم بـ«الحقيقة»: لن يكون سوى صغير، لكن مغامراته علّمته أن العالم بلا «كبار» ولذلك يعمل على الانتقام من المثقفين الذين استخفّوا به وأهانوه، وإجبارهم على أن يروا أيضاً «حقيقتهم» وفي المرآة نفسها التي كشفت له ذاته. لا نجاة من الطوفان، الذي يخطط له «نوح» الرواية، إلا بالقبول بالصورة الممسوخة لـ»الرجل الصغير» التي تعرضها المرآة، والتماهي معها. ومن يستكبر ويكفر بهذه «الحقيقة» من المثقفين الذين يقع عليهم الانتقام، سينتهي غريقاً بسيل من الماء القذر والبراز.

الرواية تعطي أبعاداً شديدة التشابك للحظة مواجهة الذات هذه، ولا تقتصر بالتأكيد على تقديم ثنائيات اعتيادية، مثل الحق والزيف، الصدق والكذب. فما مفهوم «الحقيقة» الظاهرة في المرآة، التي لعبت في النص دور سفينة نوح؟ ومم يتكوّن حقاً «الطوفان» الذي يبدو أن الفخراني حاول إغراق قرّائه فيه؟

نظام الإحالة

تدور أحداث «بار ليالينا» في القاهرة، بين مطلع الألفية الحالية وبدايات عقدها الثالث، إلا أنها لا تسعى كثيراً للإشارة إلى المدينة نفسها، التي عاشت في تلك الفترة كثيراً من الزخم، ثورات وانقلابات ومجازر وأزمات اجتماعية وثقافية كبرى؛ ولا تعمل حتى على وصف كانتونات وغيتوهات مثقفي المدينة بشكل واقعي أو حسي. بطل الرواية حاول إقناع المثقفين، الذين تطفّل على مجلسهم، بمشاركته مشروعاً فنياً، يتحدث عن مدينة الرجال الصغار هذه، المليئة بالعفن، لكن الفكرة بدت سخيفة للجميع. هنالك ما يجعل النفاذ إلى المدينة، روحها وتاريخها، أمراً شديد العبثية واللاجدوى.

نظام الإحالة في الرواية أكثر «شبحية» بكثير، فهي لا تحيل إلا إلى خطابات؛ مقالات صحافية، أغانٍ، صور وانعكاسات، وكثير من الأفلام السينمائية، لدرجة أن كل فصل من فصول الرواية تقريباً يتخذ اسم فيلم مصري شهير، من النوع الذي قد يعدّه البعض «مبتذلاً» مثل «ذئاب لا تأكل اللحم» «شنبو في المصيدة» «سيدة الأقمار السبعة». تتشابك هذه الإحالات وتتمازج لتنتج قول الشخصيات، وتعاملها مع عالمها.. مع معرفتها بأن كل هذا ليس أكثر من هراء متراكم، لدرجة أنه قد لا يكون هناك واقع ما وراءه.

لا يقتصر هذا على الادعاءات السياسية والثقافية والاجتماعية، بل حتى على الشهوة الإنسانية نفسها، التي من المفترض أنها العامل الأكثر بريّة وغرائزية. أحد أبطال الرواية يتهربّ من زوجته ليستمني على صورة المطربة وردة الجزائرية. نوح الدويهي نفسه لا يستطيع التعاطي مع رغبته بـ«نعمات» صاحبة البار، إلا بعد تغطيتها بهالة من الطهرانية، استمدها من فهمه لمقالات السادة، الذين يجلس معهم، عن «احترام حرية النساء» إلا أن هذه الرغبات ليست مجرد هروب من الواقع إلى الصورة أو المثال الخادع، فعند تحطيم كل علامة أو رمز يبدوان زائفين، لا نصل إلى أكثر من تشظيهما وتكاثرها إلى علامات ورموز أصغر، أكثر خلّبية ومراوغة، وكأننا نحدّق في مرآة مكسورة.

شخصيات الرواية نفسها تبدو محاكاة ساخرة، لكن ليس عن «أصل» لكن عن صور ساخرة أخرى. يتنكّر البطل بهيئة شخصيات سينمائية ومسرحية هزلية من زمن الأبيض والأسود؛ صاحبة البار تبدو متنكّرة دائماً بالتصوّر المبتذل عن السيدات الأرستقراطيات اليونانيات، اللواتي افتتحن البارات في مصر في عصر بائد؛ «يسري الحلو» المثقف الكبير المُبهر، يبدو نسخة من الصورة الكاركاتيرية المتداولة لإعلامي وصحافي مصري شهير. لعبة محاكاة المحاكاة هذه تمنح الرواية، إلى حد ما، جو فيلم طليعي Avangard من ستينيات القرن الماضي.

عندما يحاول البطل تجاوز تشتت العلامات التي لا تحيل إلا إلى نفسها، وإلى مزيد من شظايا العلامات، لا يبقى أمامه إلا الإيمان. فيصدّق، بكل جوارحه، حكاية مبتذلة جداً، مشتقة بدورها من إحالات مختلطة: نظريات المؤامرة؛ رمزية المقابر وعبد الرحمن الكواكبي، المناضل ضد الاستبداد؛ الكائنات الفضائية؛ مقطع من حكايات «ديكاميرون» لجيوفاني بوكاتشيو؛ طقوس الكرنفال والخصوبة؛ الآلهة المؤنثة. إلا أن نهاية «الإيمان» بكل هذا لم تكن إلا السقوط في المجاري، وابتلاع الفضلات البشرية. هذا الدرس القاسي يدفع البطل إلى التخلّي عن كثير مما كان يرغب فيه، بما في ذلك الاعتراف والذكاء والحقيقة والإيمان، ليركز أكثر في قدرته، بوصفه كومبارساً سابقاً، على تقمّص الأدوار في أي محاكاة، والتخفّي فيها، مهما بلغ ابتذالها. ويجد بذلك خلاصه.

نحو الخلاص

سرد الفخراني، رغم كل ما يبدو من تأثره بـ»طليعيات» باتت عتيقة اليوم، لا يقف عند حدود الطروحات المتداولة لتلك التيارات الثقافية، فهو لا يسعى للتفكيك أو تأسيس مساحة، تدّعي الثورية، للعدمية والعبث، بل يقدّم لنا عرضاً للخلاص، هو الفكرة ذاتها التي خطرت في ذهن بطله نوح: «الاستسلام لسوء الحظ الدائم يقود إلى استكشاف الحظ». استقى ذلك ليس من «الواقع» طبعاً، بل من غرقه في مشاهدة الأفلام الكوميدية الصامتة.

يستسلم نوح إلى تشتت الصور والرموز، الذي لا يعني شيئاً.. وما أراد مواجهة خصومه به ليس حقيقتهم المتعالية، بل انكسارهم إلى ما لا نهاية له من العلامات الفارغة، ولذلك لجأ إلى لعبة المرآة مرتين: في المرة الأولى عندما جلب أصدقاءه الكومبارس إلى «بار ليالينا» ليقوموا بمحاكاة ساخرة ومزعجة للمثقفين. وهي محاولة فاشلة، لأنه كان ما يزال يملك في قلبه بعض الإيمان بهم؛ والمرة الثانية عندما أجبرهم على مواجهة المرآة مباشرةً، فلم يروا فيها إلا مزيداً من الأوهام المتراكبة، التي اضطروا إلى الامتزاج بها لأجل النجاة.

الخلاص إذن يكمن في الاستسلام، لا توجد مدينة خارج البار، تصخب وتتغيّر، وربما تنجب ظروفاً جديدة، بل نعيش في مجرد مكان ضيق ومغلق، لا يمكن الهروب منه. والحل الوحيد هو التعاطي مع الأوهام، التي لطالما انتعشت في ذلك المكان، أو ترسّبت فيه، بوصفها مسكوتاً عنه، يؤكد الحضور الدائم للوهم وسلطته.

البار سجناً

بهذا المعنى فإن «بار ليالينا» رواية كُتبت في «البار» ولأجل روّاده المداومين. وليس المقصود بـ«البار» عوالم المثقفين المعزولة، بل ربما كل الفقاعات المغلقة، التي لا تستطيع أن ترى حقائق أبعد من حوافها. يحاول الكاتب، عبر محاكاة الطوفان، أن يوجد لنا انتقاماً وخلاصاً ضمن ذلك السجن، حتى لو كان خلاصاً لا يقود إلى مكان، وعامراً بالروائح العطنة، ما يجعل عمله «معاصراً» إلى أقصى درجة. نجح الفخراني أيضاً بتقديم سخرية بارعة، وشديدة السوداوية، من الثقافة المصرية المعاصرة، بنسختيها الشعبية والنخبوية، إلا أن منظوره جعله يواجه خطراً، ربما لم يستطع تخطيه تماماً: شخصيات المحاكاة التي خلقها تبدو متوقّعة للغاية، لا تتجاوز الدور، الذي قد يكون القارئ قد فطن له منذ الصفحات الأولى، وذلك بالضبط لأنها تسلك وفقاً لأمثولة مسبقة، واضحة في أذهان الجميع. وربما يكون هذا قد حرم الشخصيات كثيراً من حيويتها وإمكانياتها الكامنة، وقلّل من مساحة الدهشة والمتعة في السرد. إلا أن هذا لا ينتقص كثيراً من تجربة القراءة، فالفخراني لم يُعن باكتشاف عوالم وآفاق جديدة، بقدر ما ركّز على تشاؤم العوالم المعاشة، التي لم ير لها بديلاً، وقد يكون على حق.

كاتب سوري