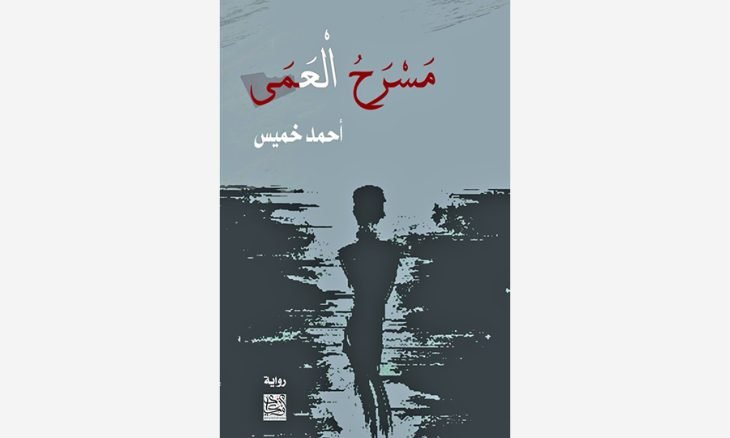

رواية «مسرح العمى» للسوري أحمد خميس: عما لا يستطيع المبصرون رؤيته..

2022-08-25

حسن داوود

لدى قراءتنا غالبا ما تشغلنا أمور قلما يأتي الكتّاب على ذكرها. ابتداء من مقدّمتها القصيرة رحت أتساءل إن كان كاتب «مسرح العمى» كفيفا. وقد تفاوتت الإجابات التي استوحيتها مما أقرأ بين أن يكون كذلك أو لا يكون. الافتراض الأول الذي يصف البشر بوصفهم عميان كلّهم تفصل بينهم وبين ما يرونه حجبٌ مضلّلة تدحضه عمومية هذه الفكرة وكثرة تداولها. لكن، من جهة أخرى، كان يخطر لي وقوف الرواية عند تفاصيل كثيرة يصعب الانتباه لها، أو الاهتمام بوصفها، إلا لدى مكابديها. من هذه مثلا قراءتنا لما نراه طالعا من التجربة الصرفة حيث نقرأ: «الوقت متفاوت بيننا (يقصد العميان) وبينهم، نحن نتخذ قراراتنا قبلهم بثوان أو بعدهم بثوان» وذلك في معرض سوء التفاهم الحركي لدى مصافحة الكفيف لمن يلتقيه. كما هناك ما نقرأه عن الأبواب التي يفترضُ العميان وجودها، ثم عبورها، حتى إن لم تكن موجودة أصلا.

وهناك انشغال بالعمى وأحواله على مدار صفحات الرواية. وهذا، كفكرة للرواية كما لشخصيات فيها، متعدّد الأشكال. لدينا مثلا أعمى حقيقي هو حسن، المقيم في النرويج وهو قدم إليها من الرقّة السورية، مهاجرا. لكن لدينا أيضا من ادّعى ذلك، وهو هانس المليونير الأمريكي الذي يتولى الاهتمام بإنجاح النص الذي كتبه الشبان العرب وهم يعملون على تحويله إلى عمل مسرحي. هناك أيضا أعمى في نصّ تلك المسرحية التي كتبها رضا، الشخصية الأبرز بين مجموعة الشباب العرب العاملين على إنجاحها، هم أيضا. وليس قليل الدلالة أن يكون بين هؤلاء الشاب غازي، الذي من الصفحات الأولى للرواية، أرانا الكاتب أحمد خميس مشهد نزول ذلك الشاب من السيارة نازعا ساقه الاصطناعية ليسهل عليه الخروج من الباب الضيّق. ظلّ غازي هذا يدّعي القوة، ودائما رغم ما هو فيه. هي عاهة أخرى تلازم العمى، في الرواية، وسنقرأ مع تقليب الصفحات، سطورا عن وجهي القوّة والضعف فيها.

تجري أحداث الرواية في أمكنة كثيرة أهمها الولايات المتحدة والنرويج. هما مكانا الهجرة لشخصيات الرواية، وهي هجرة مبكّرة لبعضهم إذ لا يكاد رضا يذكر، وكذلك آخرون من رفاقه، تفاصيل من الأمكنة التي قدموا منها. لكنهم، مع ذلك، دائمو الهجاء للبلد الذي يعيشون فيه. هما مكانا لجوء إذن تنتقل الرواية من أحدهما إلى الآخر جاعلة من ذلك طريقة لاختتام فصل وابتداء آخر. لكن غالبا ما يبدو ذلك خلواً من أي غاية روائية، إذ لم يظهر أن شيئا ما، روائيا، تأتّى عن تباعدهما هذا. ذاك أن لا وصف لأي من المكانين مختصّ بوقائع الرواية وسياقها، كما لا رؤية استثنائية جرى رصدها في الكلام عنهما.

المكان الثالث خيالي متألف في نص عطا، بطريقة ما تكتب به قصص الأطفال الصغار. لكن، أيضا، هناك شخص مصاب بالعمى. هو يونس الذي أحب الفتاة خاطرة وهي بعد في الرابعة عشرة من عمرها، هكذا بما يجعل، لاحقا، من الحكاية الطفولية الخارجة من مخيّلة رضا حكاية مأساوية تنتهي بموت أحد بطليها.

وقائع هذه الحكاية تشكل حيزا في البناء المكاني للرواية، حيث غالبا ما تفصل صفحاتها بين الصفحات -الفصول المتوزعة بين الولايات المتحدة والنرويج. لكن عند نهاية سرد تلك الحكاية يتساءل القارئ إن كانت هي نفسها السيناريو الذي يشكل محور الرواية، ولعلّ قارئنا لن يحظى بجواب. فالحكاية الطفولية ليست متقنة بما يكفي ليحظى الفيلم الذي اقتبس منها بجائزة «كان» كما قرأنا في خاتمة الرواية. لذلك تبدو فصول تلك الحكاية استراحات متفرقة تهدى للقارئ المدعو إلى التنقل بينها وبين البلدان» أمريكا، النرويج، «الرقّة» التي قصدها رضا بحثا عن ضريح أمه، ثم «كان» حيث المهرجان الذي تُختتم به الرواية.

العناصر التي تتألف منها «مسرح العمى» تبدو غير مترابطة بالمعنى الروائي، إذ لا يكمل أحدها المعنى للعنصر الذي سبقه. الأرجح أن «المعنى» الذي تسعى الرواية إلى إيصاله كامن في تلك الانتباهات عن العمى، وعن سواه التي تتخلّل نصّها، وقد جرت الإشارة إلى بعض هذه الانتباهات في مطلع هذا المقال. ذاك أن ما يبدو عقدة مستحكمة في حياة إحدى شخصياتها، عقدة إبعاد رضا عن أمه، التي ظلّت تتصاعد في نفسه، أما حلّها فجاء مفاجئا في سرعته وسهولته، حيث اقتنع رضا هذا بكلمات قليلة، ما قاله له والده عن رحيل أمه.

«مسرح العمى» رواية مصنوعة بجمع المشاهد إلى بعضها بعضا كما تجمع الصور الفوتوغرافية. هكذا تحضر البلدان بأسمائها وليس بما يخصّ الرواية منها. على هذا النحو تحضر الشخصيات سريعة الرسم، بينها مثلا روبرت دو نيرو الذي ربما تساءل كل من قرأ الرواية عن وجوده فيها.

«مسرح العمى» رواية أحمد خميس صدرت عن «دار موزاييك» في إسطنبول في 193 صفحة- سنة 2021.

كاتب لبناني