رواية «حب تحت الأنقاض»: خلاصة حياة!

2022-08-19

غادة علي كلش

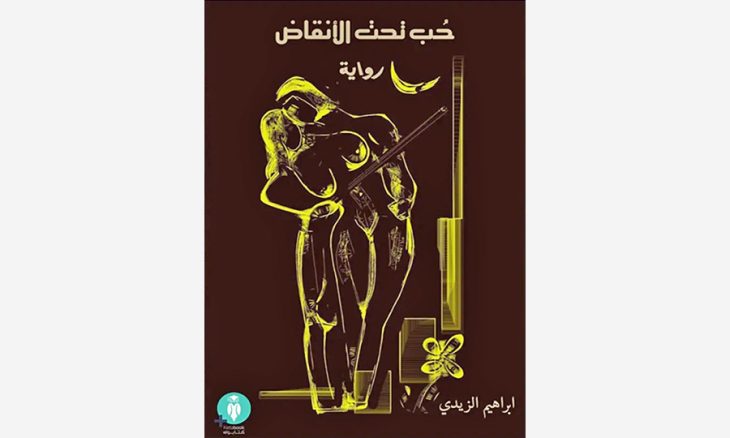

تمتاز رواية «حب تحت الأنقاض» من منشورات هارمتان/ كتابوك – فرنسا 2017، باكورة الشاعر السوري إبراهيم الزيدي الروائية، بارتكازات سردية يثبّتها الكاتب بمتانة في هودج الرويّ، ليقبض على دلالات زمانه، وزمانات مكانه، بحنكة ظاهرة، وأسلوب روائي مُبْتسَر، يحمل في اختصاراته وسعاً مهمّاً في القول والوصف والربط والتوليف والترميز والحس والنقد، في آن معا. الرواية ذات الحجم الوسط التي لا يتجاوز عدد صفحاتها المئة والثلاثين صفحة، تشكل تحديّاً للكاتب نفسه، في أنْ يقول بالكتابة كل ما يريد قوله، ضمن هذه المساحة الورقية غير الضخمة، وكذلك في أنْ يقدّم للمتلقي الخلاصة المرصودة لحياة موصوفة. وقد أفلح الزيدي في هذه المهمة، فقدّم لنا رواية تختصر التراكمات، وتُراكم الخلاصات.. رواية مكتنزة بالذهن الزمنيّ وبالحس المكاني، مشبعة بالرصد السياسي وبالشِّعر الثقافي، كما أنها مترعة بالوجد العاطفي للحب الضائع، أو للحب المطمور تحت ركام الواقع ووقعه ووقيعته، على حد سواء. تتجلى تلك الارتكازات التي أشرت إليها، في معادلات مزدوجة مرتبطة بكل مسار من مسارات الرواية. وقد انطلق الزيدي في بداية العمل، من معادلتين أساسيتين، هما: معادلة الرسم المخيالي، ومعادلة الذاكرة المَددَيّة المِداديّة، بمعنى الأخذ من الذكرى العِبرة الأمضى، والأخذ من المحبرة العبارة الأوفى. انطلاقا من معادلة الرسم هذه، يغدو هذا الفعل كناية عن مركبة خيالية، جرَّها الكاتب أيام المدرسة، لتحمل إليه الفن والحلم والحب في بواكير طفولته.

نقرأ للدلالة على ذلك ما جاء في أولى أسطر الرواية:» ما زلت أذكر ذلك الطالب الذي عشق معلمته، فرسمها، وحين سألتْه ما جدوى ذلك؟ قال: لم أجد طريقة أفضل لامتلاكك، فالأحلام المؤجلة تميت القلب». أمّا معادلة القلم عند إبراهيم الزيدي، فترتبط بالزمان في خطوطه السابقة والراهنة والقابلة، أي ترتبط بالأوان الأدبي الثقافي والأوان الوطني التداخلي، والأوان العاطفي المأساوي، وترتبط كذلك بالأوان السياسي المتشظي الذي يغيّر الدروب باندلاع الحروب. إذْ ثمّة تماس مُرّ وشفيف بين المعاش لحظويا في حياة الراوي، والمستعاد ذهنيا في صفحات روايته التي تستقبل استعادات حياته. إلى ذلك، تبرز معادلتا جغرافيا «الحوش» وتاريخية البيئة، لتشكِّلا محورين مهمين في سيرورة الرويّ. فمن منطقة تل الأبيض المتناهية في محافظة الرقة، يظهر الموئل العزيز لانتماء الكاتب، ولادةً وترعرعاً وخوضاً وتألماً. واللافت أن قدرة الزيدي على تكثيف الخبر والأثر والمعنى والمبنى في فقرات قصيرة، هو أمر يصب في مصلحة الوصول بالقارئ إلى جوهر المعرفة بأقل مساحة ممكنة. وللدلالة على ذلك، أستعرض من بدايات الرواية: (كانت البيوت أوطانا لأرواح كثيرة، لم يكن السنونو أولها، وليس الدواب آخرها، فالحمام والعصافير والنمل، كلها تجد مراحها فيها. وكان البيت الواحد منها يسمى حوش، ذلك الاسم الذي كدت أنساه، تذكرته ذات لقاء في بيروت، كنت بصحبة إحدى الصديقات، وفي لحظة عاطفية، مدّت ذراعيها وقالت: حوشني. لولا أنها فتحت ذراعيها، لما فهمت طلبها. من المؤسف أن ذلك الحوش هدمه أول تخطيط للمدينة!).

ضمن هذه المعادلات المزدوجة التي تطالعنا في رواية «حب تحت الأنقاض» تتجلى المعادلتان الأبرز والأقسى حضوراً وتعبيراً، وهما الحب وأنقاضه الوجدية الروحية، والحرب وأنقاضها العمرانية البشرية. في الحب تلاقى قلبا الراوي وامرأة (اسمها مُغيَّب) لم يكن قد جمع بينهما غير لقاء واحد. وتوإلى بعد هذا اللقاء اتصال بها من قبل الكاتب فشرع يقول: جاءني صوتها ناعساً مخدراً، وكأني بها مبعثرة بين ملاءات سرير، ما إن عرفتني.. حتى صرخت بعفوية الأطفال: أنت؟ فاجأني ضمير المخاطبة هذا بدلالاته وأبعاده ومعانيه. يقول فرانشيسكو غويا: إن خيانة العينين قد تكون ممكنة، أما خيانة القلب فإنها مستحيلة. والتقينا في كافيتيريا «القرية»).

ركب الزيدي قطار هذا الحب في سكك دروبها صعبة، سرعان ما عطّل وجهاتها، كلّ من السياسة والثورة والمعارك التي شهدتها سوريا، من جهة، وفترة حبس أبعدته عن الأهل والحبيبة لمدة أشهر طويلة، من جهة ثانية، وخبر من الصحيفة الذي أعلن زواج حبيبته من الرفيق في حزب البعث الذي كان خطيبَ اخته غالية! من جهة ثالثة… ليختفي في نهاية الدرب خط السكة الأخير في واقع الاغتراب الذي أبعد الحبيبة عن الوطن بشكل تام. لكن رسالتها المودِّعة التي أرسلتها إليه عبر بريد صفحته على فيسبوك لم تغب عنه، وفيها باحت له بهذه الكلمات المشبعة بالجوى والعمق والحزن: «لستُ حزينة لأنك تركتَ ملحك يذوب في دمي، بل حزينة لأن المفارقات التي نعيشها، تجعل من الصعب على اليقين أن يتماسك. لا أستطيع أن أحدثك عن فرنسا، فأنا لا أعرفها، أما أنا فموزعة على خمس قارات، لذلك تراني أكثر من مشتاقة، إلى أكثر من إنسان، في أكثر من مكان. لقد وزّعتْ سوريا خوفنا وأشواقنا، ولم يبق لنا منها سوى اسمها، فهل تصلح الأسماء لأن تكون أوطاناً! لقد قرأت ذات يوم: أنّ الحرية تكبر في السجون، فهل الوطن هو الآخر يكبر في المنافي؟».

بدورها معادلة الحرب، تتنامى وتتسع في مساحات الرواية، بدءاً من تكاتف الغيارى من السوريين أيام السلام، مع الشعب العراقي في محنته، والوقوف إلى جانبه بجمع التبرعات، وسوى ذلك من أعمال الدعم العروبي، مرورا بالتظاهرات التي بدأت في درعا وكانت الشرارة الأولى للحرب المدمرة التي طالت المحافظات السورية، بما فيها محافظة الرقة وما واجهته من أهوال كبيرة، وصولا إلى حالات نزوح الآلاف من السوريين إلى البلاد المجاورة، ومن بينها بيروت التي أتاها الراوي وعاش فيها. يقول الزيدي: «لبيروت في ذاكرتي مضمار تعدو فيه خيل الخيّال، بيروت الحرية، بيروت الثقافة، بيروت الصحافة، التعددية، التعايش، الأصدقاء، كانت تُختصر في زيارة عابرة). لكن، سرعان ما شهد الكاتب بمكوثه فيها أنها لم تكن، كما يقال، سويسرا الشرق. نعم هي شهادة مهمة ولو أتت بصيغة عابرة، فبيروت – ونقصد أيضا لبنان كله- رزحت ولا تزال ترزح تحت سلطة أمراء الحرب الأهلية، وهي تحيا اليوم بؤسا وظلاما وعطشا وتلوثا وقمامات، وتشهد كيف تتبخُّر كبريات الصحف والمجلات! الرواية تستمد شعلتها من انطفاءات عدة: انطفاء الحب، انطفاء السلام، انطفاء المواطنة، لاسيّما أنّ الوساطات الحزبية «جعلت المواطن عضوا في جماعة، لا عضوا في مجتمع» انطفاء حلم الوحدة العربية الذي لم يشتعل أصلا إلاّ في نهار عاصف، وكذلك انطفاء حوار الحضارات مع إشعال أول فتيل من فتائل صِدام الحضارات».

«حب تحت الأنقاض» رواية تستل من الشعر رقته، ومن الواقع عنفه، ومن الإحباط وجعه، ومن الوطن مرثيّته، ومن الشوق عذابه، وتوصل للقارئ ما قل ودل من كتاب حياة مفتوحة على الإغلاق!