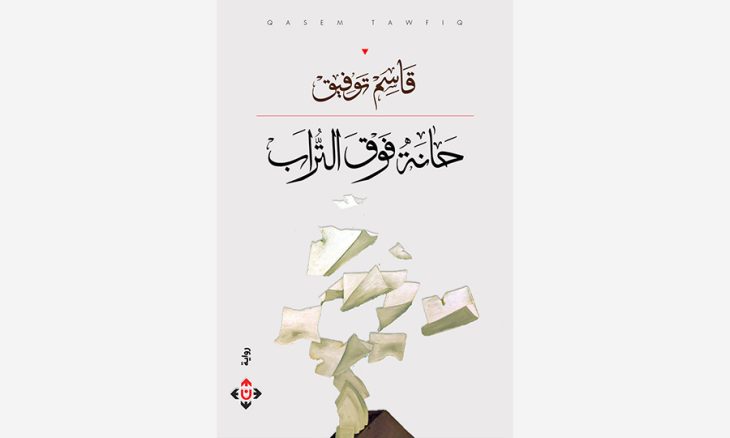

رواية «حانة فوق التراب»… أو البحث في قضايا الهامش

2022-08-10

وليد خالدي

اضطلعت رواية «حانة فوق التراب» للكاتب الأردني قاسم توفيق بمهمة المساءلة كعملية أركيولوجية تطال التقليد المتوارث أو النسق الرمزي السائد، باعتباره البوابة المعطلة لحركة الذات في رؤيتها للعالم، وهذا ما أسفرت عنه الكتابة في منطقها المتبع في صورتها البانورامية، حيث استطاع الكاتب قاسم توفيق في منجزه الصادر عن الآن ناشرون وموزعون بعمان/ الأردن 2020 في طبعته الثانية، أن يجاوز بين النقد والإبداع والتأمل والممارسة، وعبر هذا الانسجام حاول البحث في قضايا الهامش، من أجل تجديد مقولات الوعي، وتطلبت هذه الحركة المرنة الانتقال من كوجيتو الحضور إلى كوجيتو الغياب، وهو انتقال يطمح لانتشال الواقع من رؤيته النمطية، التي تنزاح عن الانغلاق والتقوقع حول الأنا؛ لصالح العيش المشترك في أبعاده الإنسانية، هذا المؤشر الإيجابي من منظوره، يفتح دوامة أسئلة جديدة تضعنا أمام عتبات الاختلاف والاعتراف، بقدر ما هو عودة للذات كمظلة للنهوض في إدراك العالم، يتمظهر من خلال منحها جرعة من التأمل في تقليب الأشياء الجوانية الرامية إلى تجديد الفكر، وإشعال قناديل الوعي.

الأنا وفلسفة تجديد المواقع:

عنوان الرواية «حانة فوق التراب» يحمل في أبعاده الدلالية تلك الرمزية التي تشير إلى ذاك الفضاء الرحب الذي تسكنه أطياف المجتمع على اختلاف أشكالهم وألوانهم ومشاربهم وأفكارهم وتوجهاتهم وثقافاتهم، وفي هذا السياق تجدر الإشارة إلى أن الكاتب منذ الوهلة الأولى، يكشف عن أوراق عمله السردي عبر الوصايا الإحدى عشرة، وعصارة الفكرة أن معرفة الإنسان لنفسه أو ما هو عليه في لحظته الراهنة، ينطوي تحت رؤيته لذاته بشكل موضوعي، بإدخال التجارب السابقة لحقل الفحص والنقد والمراجعة، إذ من شأن هذه الخطوة في حضورها البارز، أن تزيد من وتيرة وعينا بالحياة، الأمر الذي يدفع بالكينونة إلى أن تقيم علاقة مع الحياة من وجهة نظر متباينة، على اعتبار أن الهوية بناء تاريخي مفتوح، لهذا، فإن الإشكالية التي تقف أمامنا: هل ثراء التجارب الإنسانية متوقف على المخيال الجمعي المتجذر؟ أم عن طريق إعادة بناء مفهوم الإنسان؟ وما موقع الذات على مستوى الرؤيا الراهنة؟ فإذا سلمنا جدلا بفاعلية الذات بصورة من الصور، فأين تتجلى ملامحها في الوعي الإنساني؟

وعلى هذا الأساس، يمكن أن نرصد ذلك، في القصة التي تجمع الأب مع الابن، أي بين شخصية عايد وقضية زواجه من ساجدة، وقد مضت على هذا القران سنتان دون إنجاب الولد هذا من جهة، ومواقف أبيه تجاه موضوع الحفيد الذي يضمن لسلالته البقاء، فإن كان غير ذلك تظل وصمة العار مطبوعة على جبينه، تلاحقه طيلة حياته من جهة ثانية، والشيء الذي يستوقفنا في هذا الموضوع أو الحكي، كونه عنوانا يحمل في جعبته مآلات التحدي، بقصدية استقراء الوقائع التاريخية والاجتماعية، كمحاولة للانفلات من قبضة الصور النمطية وعقلية الوصاية، بقدر ما هو انفتاح على مسارات تقيم علاقات متحولة تكون أكثر غنى وحركية عبر محطاتها الفاصلة، من هنا، يمكن لنا القول: إن الكاتب اتخذ من الأب رمزا أو مرآة عاكسة للواقع، بكل ما يعيشه من تناقضات وتخلف وانبطاح على سلم القيم المنشودة، إذ يشكل في هذا السياق، صورة الرجل المتمسّك بالطقوس والعادات والتقاليد المؤدية إلى بؤر التعصب والتطرف والعنف النابع من المخيال الجمعي، يقول الراوي المشارك على لسان عايد «كعادته في حياته كذلك في مماته ظل يلعنني إلى آخر دقيقة في حياته، إذ لم أجلب له حفيدا يطمئنه على بقاء سلالته… كلما زاد همّ أبي عندما يسألني إن كانت زوجتي قد حبلت وأرد عليه بالنفي كان يسقط علي لعناته ويصفني بالعاجز.. لم أكن معنيّا بأي ارتباط بها ولا حتى بالأولاد، كنت أسعى لنيل رضى أبي وإسكات هذا العجوز الذي ظل يقول لي أمامها، أنت لست رجلا».

وعلى طرف نقيض نجد الابن عايد يشكل النسق الذي يؤكد على التحول والتبدل، حيث يراهن على التغيير من خلال الخيارات الواعية المفتوحة، لأن البحث عن الذات ينهض في سياقه العام، بالتخلي عن الأمراض الاجتماعية المعيقة لحركة تطور الكينونة، بما ينضوي عليها من أشكال كلاسيكية على مستوى الوعي، ويتجلى ذلك في احتكار المعنى المولّد لعقلية الإقصاء والتهميش، من منطلق ترسبات الأنا المستعلية المنصهرة في بوتقة المنظومة، التي تتغذى على القوالب الجامدة وبداهات المعتقدات، يمثل الروائي لذلك بموضوع الحب، الذي يعد في مجتمعاتنا إذا تلفظ أو نطق بها الواحد منا، ستكون في حقه جريمة لا تغتفر، وقد ارتكب بموجبها إثما عظيما «لقد اعتدت على أن أدعو من أتعامل معهم بكلمة حبيبي أو حبيبتي، إن كنت أعرف من أدعوه أنادي عليه باسمه بعد كلمة حبيبي، وإن كان غريبا عنّي سواء كان بائعا أو صبي الجريدة، أو عامل القهوة، أو الصبية التي أسالها عن رقم حسابها في البنك إن وقفت أمام نافذتي تريد أن تودع أو أن تسحب نقودا، كنت أنادي عليهم بحبيبي، صرت أفعل ذلك بتلقائية وبلا تفكير، لقد فهمت أنني لم أكن أكره الآخرين، بل كنت مفتقرا للحب».

فالحب هنا يعتمل في موطن نقد الذات، فيصبح من أجمل المعارك، كما أشار الكاتب في إحدى الوصايا، لتكن حروبك كلها من أجل الحب، هذا الحب الداعي إلى إعادة ترتيب العلاقات بالارتداد إلى ثقافة الحوار والنقاش الهادف، من خلال ابتكار صيغ جديدة، نعزز بها روابط الحياة بمنطق كوني، يخفف من وطأة سقف المتعاليات الرمزية، التي تكثر فيها الخروقات والانتهاكات البشرية بأشكالها المختلفة، يظهر هذا جليا، في علاقته مع شيراز، حيث طلبت منه أن يخبرها بكل شيء، وتخبره هي الأخرى بما يعتلج في داخلها بكل صدق وأمانة، فإن نجحا في هذا الامتحان؛ سيجتازان معا كل الأبواب الموصدة التي تقتل علاقات البشر، فكانت شيراز من هذا المنظور، تحمل الملامح الجادة نفسها، وهي ملامح تصدح بمشاريع تنحو بالدرجة الأولى في إعادة التعريف بالأشياء والإنسان، نستشف بوادرها في المقطع الآتي «لم أفاجأ كثيرا بما طلبته، بل فاجأني طلبها المغلف بالغموض. هي تريد أن نبوح عن حياتنا، إن صدقنا تجاوزنا عالم الوسخ الذي يقتل العلاقات، وإن كبتنا في دواخلنا خصوصيتنا التي لا يباح بها حتى للذات ماتت علاقتنا».

فتغدو المعادلة ها هنا، كمظهر من مظاهر التحرر كتجربة وجودية، للخروج من دائرة العجز والانسحاق والتبعية، إذ يقدم الذات في صورة مشرقة يليق بمكانتها ودورها وتموقعها داخل العالم، كما ذهب إلى ذلك الكاتب قاسم توفيق، من خلال ما تفصح عنه أحداث الرواية في سردها، الذي يتأرجح بين المعلن والخفي أو الصريح والمستتر، فيرى أن المسألة في شكلها ومضمونها العميق، تطالعنا فيه الذوات ككيانات غير متساوية على مستوى رؤيا العالم، وعليه، فإن القدرة على فهم كنه العالم، متوقف على التمركز حول الأنا بالمفهوم الإيجابي، من خلال الانفتاح الرامي إلى تعرية الممارسات السابقة، حيث يتجلى من منظور الروائي في زحزحة المشكلات العالقة، والموضوعات المستهلكة بالتعاطي مع الواقع بصورة نقدية، بشكل يتيح للهوية الكشف عن أبعادها التي ظلت مجهولة ردحا من الزمن، وهذا ما يحيلنا ضمنيا، إلى مقولة الفيلسوف اليوناني سقراط « اعرف نفسك بنفسك».

وتبعا لذلك، فإن هذه المعاني قد تجسدت في الشخصية المحورية عايد بطل الرواية، يلخصها المقطع التالي «نطق كلماته الأخيرة بتحدّ وبنفاد صبر بعد أن استراح في وقفته وأرخى ذراعيه على جنبيه باستسلام. لقد استعاد عايد في تلك اللحظة كل المواقف التي واجهها في حياته ورضخ لها باستسلام وضعف، لإيمانه أنه يجب أن لا يهبط بإنسانيته إلى مستوى لا يليق بها… رضوخه للآخرين كان يعرف أنه تكريس لإنسانية ساذجة». ولا شك في أنها رؤية تستمد مشروعيتها من هاجس، يتمثل في رحلة البحث عن الذات في لحظتها المشهودة، بهذه الانعطافة، فالرواية بمنحوتاتها اللغوية وتشكيلاتها الخطابية وأشكالها التعبيرية المتنوعة؛ توقظ في الذوات الأشياء النائمة على مستوى الوعي، حتى ينهض من سباته العميق، ونشير في هذا السياق، إلى المعارك الهمجية التي تحتاج إلى الكلمة المشبعة بثقافة الحوار أي الكلمة التي نتجاوز من خلالها الصخب والابتذال والانهيار الأخلاقي، ويتجلى ذلك في إخراج تلك السوداوية المتوحشة من أعماقنا، التي تطمس أعيننا في رؤية الآخر مهما كان جنسه.

كاتب من الجزائر