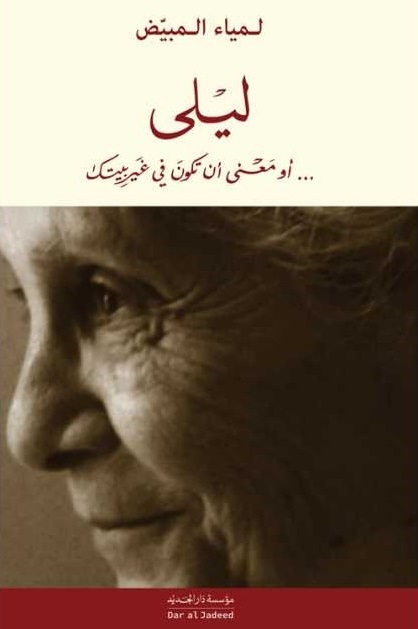

"ليلى" لمياء المبيّض.. أرشيف عائلي للبنان

2022-08-02

نجم الدين خلف الله

لاسْمِ ليلى إحالاتٌ أسطوريّة وأدبيّة تضربُ بِجذورها العميقة في قاع المَجانين من عُشّاق الشّعراء. حينَ وقفتُ على عَتَبة كتاب "ليلى" للمياء المبيّض (دار الجديد، بيروت، 2022)، خِلتُني ألِجُ هذا الكون الرمزيّ للعُذريّين وأتيهُ بَيْن سَمُراتِهِ. لكنْ ما إن قرأتُ أولى صَفحاته حتّى ارتطمتُ بصخرة التّاريخ ونتوءاتها الجارحَة: تاريخِ لبنان في القرن الماضي بكلّ ما تَخلّله من اضطراباتٍ، ترويها، من غَيابات الذّاكرة، ليلى لابنتها لمياء المبَيّض عبر "مُحاورةٍ" تتّصل بأحداث وَسَمت تاريخَ العائلة الصُّغرى كما تاريخَ لبنان الكبير؛ تاريخٌ مَنسيٌّ تُهمّشه سُلطاتٌ لها في إنسائِه مآربُ شتّى.

بدءُ الكلام عودٌ إلى جذور النصّ واستعادة لبُذوره الأولى مع "أنتَ"، الذي سيغيب سريعًا عن طيّات السّرد ولن يظهر من جديد، بعد أن يشاكسَ الكاتبةَ: "صياغة سيرةِ ليلى مجرّد حَنين". لم تُخفه لمياء وما أنكَرَتْه، بل جعلتْ منه نَسغَ كتابتها والدافع لها حتّى ترسمَ صورةً غير خَطيّة لحُلمٍ راوَد عائلةً بأسرها: الوالدة والخال وابن العمّة مُحسن سليم، ونجله لقمان، من أجل أن يكون لبنان كيانًا ونظامًا "ساهرًا على أبنائه".

ذلك أنّ المحور الرّئيس الذي يشغل النصّ من دفّتهِ إلى دفّتهِ هو فكرة دولة قويّة، تُشرف على كلّ مُواطنيها بلا استثناءٍ ولا تمييز؛ كيانٍ مؤسّساتيّ يعمل بعيدًا عن شحناء الطّوائف والأحزاب وجماعات الضغط، ولا هدفَ له سوى "السّهر على المُكلَّف اللبناني" وتحقيق الكرامة له. وهو ما يؤول إلى العِلمانية بما هي فصلٌ صريحٌ بين مجالَيْ الدّين والدّولة، أو الذّاتي والموضوعيّ، من أجل التعايش في كَنف القانون والمؤسّسات.

هذا الهدف النبيل تَحمله ليلى، كما حَملَه أسلافُها، وهو عينُ ما لقّنتْه للمياء حين كانت يافعةً، فظلّ حُلمًا يَمتزج بذكرياتٍ وملاحظات ترويها هنا، سَداها ما أصاب لبنان من تحوّلاتٍ طاولت شكلَه العِمراني وتركيبة ساكنيهِ ونَمطه الإنتاجيّ، وقد كان زراعيًّا فتحوّل صناعيًّا وخَدَميًّا، مع توسّع مؤسّسات التّعليم التي تُشرف عليها إرسالياتٌ دينيّة ودُول وأفرادٌ نيّرون أسهموا في الحراك السياسي لهذا البلد. تقصّ ليلى كلَّ ذلك في جَلسة واحدةٍ تَقطعها بمجّات من سجائرها وتُدمج طيّها تقييماتها الذاتيّة التي هي نَظرات نقديّة في السّياسة والتاريخ. ولكنّ صناعة النصّ استغرقت، في الحقيقة، أربَع سنواتٍ سُجِّلت فيها تلك الشهادات ثم أفرغت كتابيًّا وجرى التحقُّق من كلّ معلومةٍ، ثم ألْبِست حلَّة الأدب القشيبة.

فالرّاوية ليلى، و"الكاتبة" لمياء، التي أعادت الّصياغَة، كلاهما من شخصيّات الوَرَق، ترتسم ملامِحُهما بين الكلمات والذّكريات والاستطرادات في لعبةٍ سرديّةٍ رشيقة، تتقاطع فيها أصواتُ الرّواة والشخوص، وتَمتزج أحداث القرن المُنْصرم بما يَجري اليوم في لبنان المُنْهَك بأزماته، وكأنّه محارِبٌ لم يَخْلد يومًا للراحة. نفسُ معاركِهِ السابقة تَطحنُهُ اليوم، وهي تدور حول الكرامة والحريّة والنّماء في ظلّ دولة تضمن ذلك.

ويصاحبُ فكرةَ الدولة مبدأ "ثقافة الحياة" والرغبة الجامحة في "الاطّلاع والاستطلاع"، التي طالما ميّزت ليلى طفلةً فَمُراهقةً والآن جدّةً تعابث حفيداتِها وتسترق النظر في دفاترهنّ. تجلّت ثقافة الحياة هذه في مواقفها السياسيّة واختياراتها المنفتحة، ومن خلالها تنتقد هيمنة الدغمائيّة والانغلاق الذهنيّ الذي بات يسم سائر الطّبقات الاجتماعيّة والفئات العمريّة في لبنان اليوم، في شَجْبٍ صريحٍ لواقعٍ ما تعوّدت عليه من قبل، بعد أن سار التاريخ عكسَ التيّار الذي طَمَحت إليه هي وأبناء جيلها من التقدمّيين.

يَصلنا هذا السّردُ بِحَيواتٍ مَجهولةٍ، عاشها أبْطال من أمثال عبد الله الحاج، أخ ليلى، وقد كان من زُعماء لبنان الدّاعين منذ أكثر من سبعة عقودٍ إلى نَبذ الطائفيّة، هذا السّوس الفتّاك الذي يَنخر جَسد الأمّة ويَضرب مقوّماتِها، ومن ورائه نَكتشف سيَرَ شُهداءَ ومفكّرين وعشاّق، كلّهم مغمورون تاهت أقوالُهم وأعمالهم في غياهب النّسيان، لولا أن تَداركَهم لِسان الرّاوية وذاكرتُها الحَيّة، تسترجع تلك القصصَ على مسامع ابنتها ومسامعنا، فَتثير دهشتَها وتُجيب عن أسئلتها الحيْرى، مضيئةً أحداث الماضي بنظائرها من الراهن، في حركة ذهابٍ وإياب لا تتوقّف، يكاد القارئ يتيه في دوامتها.

ولذلك يعدّ النصّ أرشيفًا مصغّرًا لعشرات الأسماء من سياسيّين وشهداءَ وأساتذة ومناضلين، جلّهم مغمورٌ، يَرسم ما يشبه التاريخ الثقافيّ والاجتماعيّ للأوساط بيروت وضواحيها، ولا سيّما "الضاحية" التي تسمّيها ليلى "ساحل المَتن الجنوبي"، قبل استيلاء السياسة الطائفيّة عليها. خُطَّ هذا التّاريخ من قطعٍ صغيرة تترابط كأنّما هي فُسيفساء مُحكَمة الرّصف والبناء، تشفّ عن ساقية جارية من ذكرياتٍ وحِكايات وتَقييمات، كلّها مُجلّلة بِالحُزن والدّم والحَنين، دون أن تفارقها إرادةُ الحياة.

لكنْ، كيف قسّمت ليلى ما علق بِذاكرتها من أحداث تمتدّ طيلة القرن الماضي، تَستَرسل أمواجُها كنَهرٍ يجري؟ فَرَقَتْها ليلى إلى اثنتَي عشرة موجةً، أطلقت على كلّ واحدةٍ منها اسمًا، تارة هو عَلَمٌ دال على قريبٍ، مثل فرج الله وعبد الله أو لقمان، وتارةً هو صورٌ وإيحاءات مثل: "الوفد بعَباءتيْن" أو "من دبّاسها إلى عبّاسها"...

واختتمت الحكاية بوصيّةٍ، لا كالوَصايا، غير متوقَّعة في نسيج النصّ، ولكنّها متناغِمة معه، تَعود من خلالها الوالدة إلى المعنى العميق للتديّن بوصفه روحانيّةً مطلقة في خدمة الإنسانيّة ورفضًا للظلم الذي يطاول الطّبقات الكادحة فَيقهر العاجزين. تضعُ تصوّرًا تحرّريًّا للتشيّع الحُسينيّ، فليس هو بالمَذهَب المغلق ولا هو بالمنهج الخانق، بل انفتاحٌ على جماليّة الإنسان "أنّى سارت ركائِبُه"، وإسعادٌ للمستضعفين. نظرة علمانيّة لا تَخجَل من البَوح بحقيقتها أمام ثِقَل العادات والمَظلوميّة.

لغة النصّ عجبٌ وإمتاعٌ، فيها من دقّة الأسلوب وتوازُنِه ما يَشي بما تعوّدت عليه لمياء المبّيض بفضل خبراتها في مجال الحَوكمة، ما يَجعل كلّ كلمة رمزًا لمعنًى دقيق، كالأعداد في تجريدها والمعادَلات في اقتصادها. وفيه أيضًا من انسيابية الرّوح التي توارثَتها من أسلافها، أصحاب القَلم؛ وفيه كذلك جرأةٌ على مُواجهة القُيود وكَسر الحُدود حين تَصدَحُ بِرفضها ــ تبعًا لرفض والدتها وخالها ــ لواقع التردّي الذي يَعيشه لبنان أيامَنا و"أيامئذٍ".

كانت جذورُ هذه الحكاية رغبة ليلى "أن تزيدَ أحفادَها عشقًا للحياة"، بأن تقصّ عليهم "قصّتها العاديّة جدّا"، فإذا بها تتوجّه إلى قارئٍ تَروي له قصّة ليست بالعادّية، ومعها عناصر كافية لرَسم تاريخٍ اجتماعيّ متكامل الملامح عن التحولات التي شهدها "المتن الجنوبيّ" وكيف غَلَت فيه الأفكار وتبّدلت الأحوال حتى وصلت إلى المأزق الحاليّ. كانت القصّة بمثابة تشخيص تاريخي يستقصي أسباب العلل التي تنخر جسد لبنان ويتعقّب مظاهرَها وارتداداتها منذ مطالع القرن الماضي إلى يومنا. المَرض عُضالٌ والحُلم لذيذ، ولن يُوأَد.

لم يَخب حَدسي بعد فراغي من القراءة: هذه قصّة عشقٍ انقَلَبت فيها الأدوار، فَصارَت ليلى العامريّة، معشوقةَ قيسٍ، عاشقةً للبنان، كيانًا وأفقًا. شُغفتْ حبًّا بتاريخه ومآله، ترنو إلى أن ينهض من أدواء الطائفية والفساد.

كاتب وأكاديمي تونسي مقيم في باريس