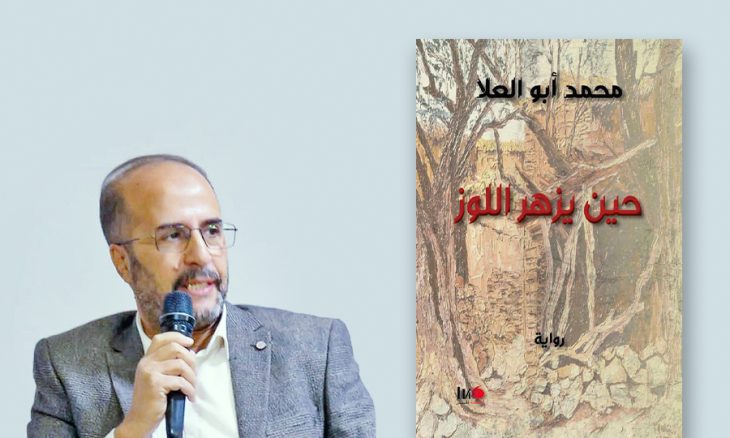

مَسْرَحَةُ الهامش المغربي في روايةُ «حيـن يُزهـر اللوز»

2022-08-01

أسامة الصغير

معمارُ السرد والتشييد الروائي

يُفاتِحُنا نَصُّ «حين يُزهر اللوز» لمحمد أبو العلا عبر مطلعٍ سردي نَسْتَشِفُّ فيه الطبيعةَ الجبلية القاسية، باعتبارها قوةً وفاعِلاً أساساً في البناء الروائي، عبر نفَسٍ ملحمي، كأن السارد يحكي عن زمنٍ سحيق، لأنها روايةٌ مكتوبة بروح ابن البلد المُنغَمس في الكيمياء المحلية، يُعتِّقُها بأفانين المَحكي اليومي. وإنْ كان يَرقى بالمَلفوظ الشعبي إلى مستوى التداوُل المِعْياري، فهذا لا يمنعُه من تقويضِ الذهنية التَّرْيِيفِية التي غزَت المدينة وسَطَّحتْها بالإسمنت ويورو العَمالة الإيطالية.

لا يُخفي السادر ادريس نِيَّةَ الكتابة، يَظهر ذلك في أقوالٍ وإشاراتٍ مُتعَدِّدة منها هذا المونولوغ: «أما أنا فللبحث عن حقيقةٍ أخرى هاربة أجدُني أُسَوّد بياضات السرد، وألملم آخر الحكايا مستفسرا آخر الناجين، بعد أن تعذّر عليّ فتح علبة أسرار طائرة حلّقت فوق الأعالي». على المستوى اللغوي، يُقَدٍّمُ الكاتبُ أبو العُلا لغةً أدبية سليمةً من الرَّكاكة والابتذال المَطروح في نصوصٍ روائية شَتّى لا تُمَيِّزُ بين الكلام والكتابة، ويَرقى بمسرُوده اللغوي إلى التماسُك، لاسيما وهو يَغترِفُ من مَعينِ المَتْنِ القُرآني والتُّراثي ومَجازاتِهما، ما يَشِي بأن اللغةَ هنا ليست وسيلةَ قول أدبي فقط، إنما هي وعيٌ ثقافي ورؤيةٌ، لكن لو أن النصَّ تَحَلّى بإشاراتِ الترقيم لَسَهّلَ ديناميةَ التلقي أكثرَ، وجَنَّبَ القارئ تشويشَ الدلالة وارتباكَ القراءة، لاسيما في بعض المقاطع التي تَستدعي هذا الضَّرْبَ من تحريرِ النصوص.

بخصوص تأويلِ العُنوان، يبدو أن إزهارَ اللوز في أشجار الجبل يُستَدْعى كنايةً عن عودة الأشواق والروابط الإنسانية بين سُكّان البلدة القديمة، مِمّن رحلوا عنها بعد إغلاق المَنجم، وتَفرَّقتْ بهم السُّبُلُ، كما أنه كنايةٌ عن الانتصار على الظُّلم مُجَسَّدا في ترحيل القائد رمز السلطة، وخليفَتِه إثرَ الاستجابات الإعلامية والحقوقية لمُراسَلاتٍ نضالية وقَّعَها إدريسُ موظفُ البريد الذي حمل قضيةَ الجبل/ البلدة. والحالُ هذه، فإن «حين يُزهر اللوز» مجازٌ سردي عن رمزيةِ ازدهار روح الجبل المُقاوِمة والنِّدِّية العَصَيّة عن التطويع والإخضاع في مُواجهة بنية التحكُّم والشَّطط.

سرديات الأعالي

بلا ريبٍ، فإن تخييلَ الجبل حقلٌ سردي غائبٌ في المُنجَز الإبداعي المغربي، رغم ما يُشكِّلُه الفضاءُ الجبلي من تراكُمٍ ورصيدٍ هائلٍ ضِمن التاريخ الاجتماعي والسياسي المغربي، فهو يبقى مساحةً عَصيَّة عن التسَلُّق والاقتحام السردي، وها إن الكاتب محمد أبو العلا، يَطلب العُلا ويَصّاعد عبر المسالك السردية الوعرة ليُقَدِّم للرصيد الأدبي الوطني روايةً مَقْدُودَةً من كيمياء الجبل. لأداء هذه المَهَمّة الشاهقة، تَقنّعَ الكاتبُ بشخصيةِ إدريس وقد عُيِّنَ موظفَ بريد بسيطا في بلدةٍ جبلية مَنجمية في المغرب العميق، ليرصُد من هناكَ واقعَ المغرب السُّفلي كما تحمل هذه الفقرةُ بعضَ قسماته «كان الله في عون الرجل وفي عوني وأنا أقنعه كل مرة بالصبر الجميل على امتداد زمن الحصار الثلجي عليه، وعلى أهالي هذه الأعالي الذين لا شيء يوحي بأنهم أحياء، إلا المداخن البعيدة التي تلوح لك سحبها كل صباح على امتداد اليم الأخضر للغابة، التي منها يحطبون وفيها يسرحون». لذلك نَرُومُ القولَ إنها ليست روايةً حول هامشِ المدينة المُحايِث والمُتصادي مع المركز أو الأحواز، بل هي سرديةٌ عن هامش الهامش، أي الهامش الحقّ بكل معاني الغِيابات والمَحو والسَّحق السحيق. وهو ما يجعلُها سرديةَ المكان، بحيث هو الفاعلُ السردي مُوَلِّدُ الأحداث ومُوَجِّهُ سلوكات ومواقف الشخصيات.

في مواجهة الحصار الثلْجي واليَباب الجَبَلي المَهيب، يَتعزّى موظفُ البريد بقراءةِ رُكامِ الرسائل التي ظَلَّتْ طريقَها منذ سنوات، بما فيها من آمال، انتظارات، تَطلُّعات، زفرات قلوب وأرواح مُتشوِّفة متلهفة.

وفي المستوى الرمزي، فهذه الرسائل المبعوثة إلى أصقاع بلدةٍ نائية تُحاصرُها التضاريسُ الوعرة والثلوجُ الكاسِحة، هي رسائل سردية عكسية من هذا الواقع القاتل إلى مسامع العالم/ المركز، لكنها تَظَلَّ مُعَلَّقة في قساوةِ رجاءٍ يَذبحُه اليأس. تجدر الإشارة إلى مُفارقَةٍ قوية ينطوي عليها النصُّ، فنحن في جغرافيا قاتِلة شكَّلتْ منجماً لاستخراج الأحجار الكريمة كرَّستْ طبقة من الأثرياء، مُقابل جحافل من العُمَّال البائسين والمَعطوبين في المَداشِر النائية. في مواجهة هذا الواقع المُفارِق، يَفتحُ الكاتبُ سِجِلاًّ حافلاً من المقاومة الجَبلية في الأطلس تُكَلِّلُها معركةُ الهري الشهيرة، كما يَكدحُ لأجل أن يَحفر في شخصيةِ مواطن الجبل المغربي، ويَسعى للنّحت في الهوية الجمعية عبر تركيز بوصلة التبئير على جزءٍ أساس، لكن مهجور من الروح المغربية، مُقَدِّما بذلك مُرافَعةً سردية لصالح القاع الاجتماعي وصرخَةً مُدوِّية في وجه الجهات الرسمية. عند هذا المستوى نُسَجِّلُ كبوةً للكاتب، وذلك عندما يَنتصر لرؤيةٍ نسَقيةٍ لا تَحيد عن سردياتِ خطابِ المُعارَضة السياسية المُتوارَث كدوغما ذهنية وأدبية منذ مطلع الاستقلال تختزلُ الأزمةَ في كل ما هو رسمي، وهو خطابٌ أو تحليلٌ أحادي لواقعٍ تاريخي وثقافي وسياسي مُركّب، لذلك فلَوْلا بعض التصريحات التقريرية عن طريق عرض الأقوال الحامِلة للنقد السياسي المِنْبَري، بدلَ الاستعاضة عنها بتقديم الأفعال سرداً، ووصف المشاهد مُتَحَرِّكةً في بنيةِ الفعل السردي، لكانت الروايةُ تحرّرتْ أكثرَ من سُلطة الخطاب السياسي الجَمعي، وحازت درجةً فنِّيَةً أكثرعُمْقًا.

روحُ المسرح على خشبة السرد الروائي

مُتَوَسِّلاً ذخيرَتَه المسرحية الثَّرَّة، يَكتُب أبو العُلا وهو يُمَسْرِحُ الحبكة، يَصف الفضاءَ وحركات الشخوص، يَستجلِبُ مُمَثِّلين، هُم عبارة عن سُرّادٍ مُتعَدِّدين ليَنطلقوا بخَيَالاتِهم ومنظوراتِهم في تقديم مشاهدِ العرض السري، هنا تُطالِعُنا شخصيةُ اجْبْلي حارسُ بقايا المعدن العتيد بلحيَتِه الكَثّة وقامتْه المَهيبة، وزوجته العالية رفيقةُ محنة الغابات والجبل، ثم العربي ساتيام، وفي طليعتِهم محمد السهلي البطلُ التراجيدي المُعَذّب، السادِرُ في عَطَبِه الذهني بعد صدمَتِه عندما قَضَتْ ابنتُه اليافعة والمُمَثِّلة البارعة لارا في مِيتَةٍ تراجيدية، نتيجةَ انهيار سقف المنجم بعد أن كانت هناك في رحلةٍ مدرسية استطلاعية. بِلوْعةِ المسرح يكتُب المؤلفُ وبين فينةٍ وأخرى يَلمز بالباروديا اللاذعة والمُضْحِكة في الآن ذاته. غير أن التناص مع التآليف والتقاليد المسرحية لم يَبرح الخلفية الإغريقية وذُرَى الأولمب، في حين كان مُمكنًا أن ينفتح على تقاليد وروافد مسرحية عديدة هو العارِفُ بها.

إضافةً إلى مَسْرَحةِ الأحداث يَحضُر المسرحُ أيضا عبر مقاطع صريحة في بعض مُنعَرَجاتِ النص، بعد أن اتخذ الكاتبُ حيلةً أدبية، وهي مقاطعُ من مسرحيةِ أنتيغون، كانت تُعرَضُ بكل شَغفٍ وإيمانٍ إبّانَ ازدهار البلدة، يَتناوبُ على أدوارها كلٌّ من: موحى الشاوش حارسُ المدرسة المهجورة، الملقَّب موحى الدرامي، محمد السهلي، المخبولُ في وِهاد الجبل ومسالك بلدةِ النسيان. فلئن اختار الكاتبُ الروايةَ حامِلاً أدبيا، إلا أنه يحتفي بالمسرح، وهذا الإغناءُ المُتبادَل والإثراءُ قد مَنح النصَّ قوةً فنّية خاصة، من هنا فإن الموهبة المُتعدِّدة تكفل الإضاءةَ المُتبادَلة بين الإبدالات والخطابات التعبيرية الجمالية.

ما إن يُزيحَ القارئُ سِتارَ غلاف الرواية، حتى يُوقِنَ أنه مع كاتبٍ مَمْسُوسٍ بالمسرح، وكم كان مُرَوِّعاً وقاسياً مشهدُ المخبول السهلي وهو يَستعيد إشراقةً ذهنيةً تَفتَّقتْ عن استحضار دورٍ مسرحي لأنتيغون ارتبطتْ به ولعبتْهُ فقيدتُه لارا التي لازمَ قبرَها وجُنَّ على إثر موتِها المُداهِم، مشهدٌ شارك فيه حارسُ المدرسة موحى الدرامي وياسمين زوجةُ السهلي العائدة إليه من أصقاع العالَم في محاولةٍ يائسة لبَعْثِه من جديد بعد سنوات من الفراق، لكن الكاتبَ دَسَّ جرعةً تراجيدية سوداوية على المشاهد الأخيرة من النص، إذ انتحر السهلي ببارودة الجبلي في غفلةٍ من الجميع خلال ختام حفل موسم اللوز تحت ضغط الخَلَلِ النفسي ولَظَى روحه المعذبة المُلْتاعة.

إسـدالُ السِّتـار الروائـي

بدأ العرضُ الروائي وانتهى خلال موسمٍ دارتْ فيه الوقائعُ حول دورةِ الحياة في الجبل فكان الكاتبُ ظِلاً للسارد إدريس موظَّف البريد الذي تَبَنّى قضايا وحَكايا أهل البلدة، عبر محطةِ البريد المعزولة حمَل رسائل سرّية إلى وسائل الإعلام والمُنَظَّمات الحقوقية، كما أنه سعى إلى إحياء ما اندثر من روابط إنسانية بدافع الفضيلة، وفي خَوِضِ هذه المُجازَفة استطاع الكاتبُ أن يَتخيَّل ويُشَيِّدَ عالَماً تخييليا بجَلَدٍ وأناةٍ، بشخصياته وأحداثه وخصوصياتِ مجاله، فهو قد مشى على دربٍ سردي وتخييلي مَهجور، مُتَجَشِّماً مخاطرَ المُغامَرة، مُتَفَوِّقا بشكلٍ لافت، رغم الوهَن المُسَجَّلِ في بعض المواقف والأحداث التي تحتاج سَبْكا أكثرَ وصَقْلاً للنُّتوءات اللاحِمَة بين مُكوِّناتِها. ولا مُشاحَّة أن محمد أبو العُلا يُقَدِّم مِعمارا سرديا مشهوداً ويُعَبِّرُ عن طاقةٍ روائيةٍ طموحة. بذلك فهو قد لَعِبَ دور ساعي البريد الأدبي الذي تَبَنّى قضيةَ هامشِ الجبل المغربي فوَضَعَه تحت كاشفِ الضوء، ناقِلاً إياهُ من جغرافيا المَحو إلى بؤرة التلقي.

كاتب مغربي